上海工人作家風云錄

文/馬信芳

上世紀五六十年代,以反映上海工人生活為題材的文學作品,如雨后春筍,蓬勃發展。由小說、詩歌開始,后發展到電影、戲劇,并由此造就了一大批頗有才華的工人作家。在這風云際會中,工人作家這個群體的崛起和輝煌,在當代文學史上留下了矚目的一頁。這個曾影響全國的海上文壇“黃金期”的產生,顯然與上海這座特有的大工業城市有關,更是黨在這個時期推行的新文藝政策的結果。今天,當我們回顧這一段歷史時,對于一個城市的傳統和文脈得以傳承,對于海派文化的研究和發展,應該仍有意義。

胡萬春、費禮文、唐克新、陸俊超等工人作家,是當時活躍在海上文壇的耀眼明星,也是這段歷史的當事人和見證者。其中最有成就的胡萬春因病已經過早地離世,而費禮文、唐克新、陸俊超等也已是逾八十的老人。當記者日前找到他們,回首往事,說起這段已經逝去的歲月,老人們依然懷有激動和眷戀之情。

難忘工人創作進入的黃金期

讓我們的視野回到上世紀五六十年代——這是上海工人文學創作曾經的火紅年代。

新中國誕生后,一批在生產第一線的工人拿起筆桿,用自己喜愛的文學體裁記錄、描繪、探索上海的工業建設和城市發展。這一派文學是上海當代文學史上光輝的一頁,也是最具上海城市特點的文學之一。

1952年,上海第二鋼鐵廠工人胡萬春的第一篇小說《修好軋鋼車》在《文匯報》副刊上發表,接著他又寫出了其自傳體小說《骨肉》和小說《青春》。

1953年,上海柴油機廠工人費禮文的第一篇短篇小說《老兄弟倆》,在同年5月號的《文藝月報》上發表。接著他又發表了短篇小說《一年》《兩個技術員》。

與此同時,上海第六棉紡織廠工人唐克新將小說處女作《車間里的春天》寄給了《解放日報》,幾乎沒有修改就刊登出來。不久,他又發表了近3萬字的小說《古小菊和她的姐妹》。

稍晚起步的海員陸俊超,將他的處女作《海洋的主人》投寄給了《萌芽》雜志,小說為中國海洋文學打開了一扇窗。當《萌芽》主編哈華審看稿子后,當即決定發表。而后,陸俊超的小說《國際友誼號》和《九級風暴》相繼發表在《人民文學》上。

當工人寫小說勢頭正旺時,詩歌這種短小精悍的文學體裁也成為了工人們的最愛。從民歌吟誦到寫詩作歌,上海培養工人詩人和推廣詩歌活動的兩大基地——上海市工人文化宮和滬東工人文化宮熱鬧非凡。白天,工人們在爐前煉鋼,在車間織布,晚上,他們帶著火熱的生活感情來到“市宮”和“東宮”盡情抒發。

國棉十九廠工人李根寶的詩《煙囪》就是從這兒傳開的:“高高伸向白云邊,青煙縷縷繞藍天。哪棵大樹有你高?哪根天竹有你甜?你是一只鐵手臂,高呼口號舉上天;你是一支大毛筆,描畫祖國好春天。”

上海電話局的仇學寶參加了伊爾18型飛機試飛后,寫下《飛翔在上海高空》:“黃浦江是一條鍍金玉帶,滿城的寶石花在閃光,煙囪像晚霧籠罩的森林,新樓像綠色稿箋上的詩行。腳手架像長城連綿不絕,新工業區在發展成長,啊,飛躍前進的城市,啊,萬馬奔騰的故鄉。”

達豐印染廠工人鄭成義的詩《布上鮮花朵朵開》在當時廣為流傳,還被譜成了歌曲,歌詞這樣寫道:“布上鮮花朵朵開,鮮花永遠開不敗,鮮花本是我們栽,機器一開就春天來。嗨,嗨,嗨!我們的勞動多光彩,多把幸福的花兒栽。”

上海工程機械廠工人謝其規緊緊抓住勞動的特征寫的《翻砂》詩,語言干脆有力,音節瑯瑯上口:“黑臉、黑襖、黑手翻黑砂,修修、刮刮,墁刀飛上飛下。張師傅把砂比作花,墁刀整枝修芽杈;修出千臺汽輪機,明珠掛滿荒山洼。”

滬東船廠工人居有松的《火工謠》反映了那個年代的勞動場景和高昂的熱情:“火工戰斗船臺下,手上乙炔開藍花,榔頭擂起震天鼓,再硬的鋼板也聽話。太陽西沉滿天霞,火工抬頭笑哈哈:我的衣裳汗未干,你倒偷偷溜回家。”

“工人寫工人”的文學作品,在上海高潮迭起,為此,上海新文藝出版社在1954年和1955年,先后編選出版了《上海工人文藝創作選集》一、二集,收有二十名工人作者寫的近五十篇作品。與此同時,工人出版社出版了選有很多上海工人作者作品的《工人文藝創作選集》。

1956年3月,中國作家協會和團中央在北京聯合召開首屆全國青年文學創作者會議。這次會議對推動文學創作特別是青年和工人創作起了積極作用。胡萬春、費禮文、唐克新、毛炳甫、樊福庚、鄭成義、徐錦珊、金云等8位工人作者作為上海代表參加了大會。費禮文還當選為主席團成員。

根據會議精神,為加強對青年和工人文學創作的領導、培養和輔導,會后,作協上海分會和共青團上海市委建立起專門組織,還創辦了以發表工農兵和青年作者作品為主的刊物《萌芽》。從那以后直至六十年代初,上海工人創作進入了“黃金期”,涌現出一批工人作者、作家,寫出一批較有影響的作品。

其中,進步較大的是胡萬春,他被推薦參加中國作協文學講習所學習之后,接連寫出《內部問題》《特殊性格的人》等多篇作品,出版了《誰是奇跡的創造者》《紅光普照大地》等小說集;費禮文寫出了《晨》《不落的太陽》等中短篇,出版了第三本小說集《早春》;唐克新寫了《沙桂英》等新作,出版了短篇小說集《種子》等;海員陸俊超繼出版了中短篇小說《九級風暴》后,又寫出了長篇小說《幸福的港灣》。

圍繞上海工人創作的發展,許多作家和文學評論家對此進行分析和評述,他們既熱情肯定其中一些可取之處,也中肯指出存在的缺點和不足。如羅蓀寫的《上海十年工人創作的光輝成就》,魏金枝寫的《上海十年來短篇小說的巨大收獲》,是很有影響的文學評論文章。同時,北京《文藝報》對上海工人的文學創作也十分重視,據統計,“十七年”期間,共發表專題報道、評論達36次。

新文藝政策讓“工人拿起筆”

那么,上海為何能成為全國工人文學創作的重鎮?又是什么原因,能涌現出眾多的工人作者和文壇明星?與費禮文、唐克新、陸俊超等老作家探研這些問題時,他們一致表示,這不是他們先知先覺或聰明所致,這是上海這個城市賦予了他們的幸福使命,是黨在這個時期推行新文藝政策而結出的碩果。

上海是我國特有的大工業基地城市,是中國工人階級的發祥地。自清末李鴻章苦心經營洋務運動以來,在上海這個大本營中,他開設的江南制造局、輪船招商局、上海機器織布局等企業,不僅開創了中國最早的民族工業,也培育了中國最早的工人階級。1843年的開埠也使上海較早沐浴西風美雨,促進了上海工業的發達。其中英商和日資開設的紡織廠就奠定了上海紡織業的中心地位,外商投資的發電廠、自來水廠和電話局等現代化企業也都提升了上海城市化和現代化水平。據統計,進入20世紀后,上海的工人數量迅速增長,1920年工人人數為56.3萬人,1939年增加到60萬人以上,1949年達到100萬人,而僅僅過了兩年,即增加到141.38萬人。

作為大工業基地,工人生活成為上海人民生活的很大組成部分,文學作為生活的反映,火熱的生活本身就為工人題材創作提供了條件,而此時我們特有的文藝政策使得這樣的創作如沐春風,如虎添翼。有著龐大的工人隊伍,不僅使群眾性創作有了雄厚的基礎,也為逐漸形成具有代表性的作家群創造了有利條件。

中華人民共和國成立初期,包括毛澤東主席在內的黨和國家領導人就多次在重要會議和文件中提出,要建立一支工人階級的文藝大軍。毛澤東說:“為了建成社會主義,工人階級必須有自己的文學家、藝術家,造成工人階級知識分子的新隊伍。”鄧小平也說過:“要加強從工人農民中培養知識分子的工作,要建立業余群眾文藝的新據點,培養工人農民出身的文學寫作者。”當時文藝界的最高領導周揚也說:“你們是從工農兵群眾中來的,你們又會勞動又會創作,拿起槍來是戰士,拿起筆來也是戰士。你們既是生產的隊伍,打仗的隊伍,也是創作的隊伍。這么一支隊伍,在我們的文藝戰線上出現,是文學史上破天荒的大事,是一件值得高興、值得慶賀的大事。”

因此培養工農作家成為當時一項政治性很強的工作。而普及性的掃盲運動為此打下了基礎。到1965年,全國共掃盲9571.3萬人,職工中的文盲基本掃除。由于文化程度的提高,直接刺激了一部分工人群眾的創作熱情,他們紛紛拿起筆寫心中的感受,寫身邊發生的一點一滴,而此時,我們的報刊雜志、電臺中的記者編輯紛紛放下架子,為培養工人作者大開綠燈。其實,中國作協在新中國成立初期就考慮過如何組織和培養工農作者的問題。時任領導的邵荃麟提出的措施就是:先讓工農作者在生產單位的小型活動中嶄露頭角,然后再由高一級的組織形式把其中的先進分子組織起來。

上海文學組織在培養工人作者的工作中成為重要角色。上海工人創作隊伍的培養基本上就是按照中國作協提出的那個思路運作的。

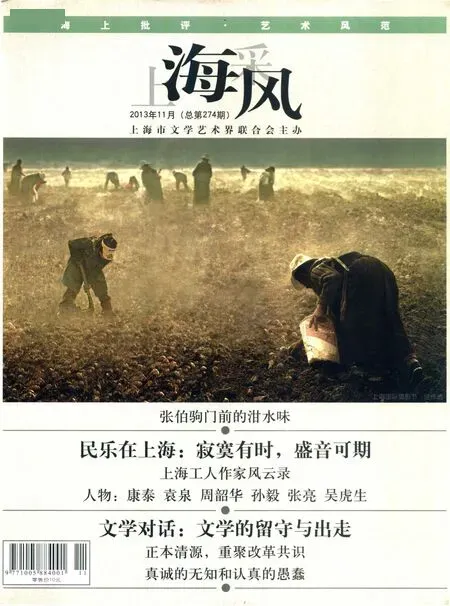

上世紀五六十年代,工人作者活動場所之一——上海市工人文化宮

文學組織熱情澆灌創作之花

胡萬春生前曾參加過本刊組織的創作筆會,他多次與記者談及他的成長史。說到上海工人走上文學創作之路時,他告訴說,在開始文學創作之前,他們的文化基礎很低,都只是小學三四年級的水平,基本都是從參加學習班,從反映真人真事的小通訊、小故事開始,中間經過文學期刊,或電臺,或上海工人文化宮的培訓、輔導,后來才做小說家、詩人或編劇。他深有體會地說,上海工人創作隊伍的成長和壯大,離不開上海的工會和文學組織所起的積極作用。

早在1953年,上海市總工會就委托《勞動報》組織工人作者學習班,請作家協會的專家輔導。《解放日報》也辦起了工人通訊員學習班,很多作家擔任輔導員,其中包括胡風、柯藍、葉以群、靳以、魏金枝、菡子、王若望、趙自、阿章、唐鐵海、茹志鵑等。

《上海文學》的前身《文藝月報》,創刊不久,就開辟了“習作”專欄,主要發表工人作者的文章。1956年,全國青年文學創作積極分子代表大會召開后,為更好地發表工人等群眾作者的作品,上海決定辦一份青年文學刊物,起名《萌芽》,從第二期起,該刊就開辟“文學青年筆談會”園地,并首先發表了電話局工人福庚的詩歌創作經驗介紹,以及編輯劉金撰寫的講評文章。編輯趙自寫了不少詩稿隨想,對工人的創作進行分析。為進一步推動并適應群眾文藝運動的普及和發展,上海對文學刊物作了重要調整,把市一級文藝期刊《萌芽》《群眾文藝》及《街頭文藝》和《工人習作》合并起來,從1958年9月起改版為《萌芽》半月刊。新《萌芽》除定期發表短小生動的指導性專論、述評和典型經驗介紹外,又開辟“文藝筆談”、“友誼書齋”、“作品分析”、“文藝信箱”等專欄,大力輔導群眾創作。

上海人民廣播電臺也發揮了重要的輔導作用。早在1952年,電臺就成立了“工人文學協作小組”,堅持兩周一次的文藝學習和寫作討論活動。開始的時候,學員只能寫一些簡單的通訊報道和快板唱詞,后來經過專業作家和電臺編輯的具體幫助,逐漸掌握了寫作生活小故事和速寫等文體,創作出一批較好的短篇小說。

上海各級工會組織是澆灌工人創作之花的園丁。最著名的上海市工人文化宮成了培養工人作者的大學校。1950年9月,時任上海市市長陳毅題寫的橫匾“工人的學校和樂園”掛在了大廳。自此,這里成為工人學習創作和接受輔導的重要場所。與此同時,位于上海產業工人最集中的“大楊浦”建造了滬東工人文化宮,以及后來各區建立的工人俱樂部,在培養工人創作隊伍中,做著大量的基礎性工作。

為了從實踐中更好地培養工人作者,上海還采取了選拔工人作者到文學期刊擔任編輯的培養方法。其中胡萬春先后去過《勞動報》和《解放日報》;唐克新、仇學寶、鄭成義和王寧宇到了《萌芽》;費禮文、殷錫泉到《勞動報》,費禮文后又調入《上海文學》;張英、孟凡夏調到《解放日報》;陳瓊英調到《支部生活》;樊福庚調往浙江省作協工作。經過歷煉,他們后來都分別成了作家和編輯。

正是在這樣的重視和培育下,上海的工人創作隊伍逐漸壯大。這支隊伍大致可分為三個層次。第一層次是參加了電臺《勞動報》或《群眾文藝》等編輯部舉辦的創作學習班,他們都發表了數篇作品,但還不太出名,人數大概有兩三百人。第二層次是在上海及全國的文學刊物上發表了較多文學作品、已經小有名氣的工人作者,人數約有50人,其中包括滬東船廠的居有松,上海電話局的仇學寶、福庚,國棉十九廠的李根寶,上海分馬力電機廠的張英,達豐印染廠的鄭成義,華東開關廠的周嘉俊,上海鋼鐵結構廠的毛炳甫,新民機器廠的謝其規,上海電機廠的胡寶華,上海汽輪機廠的俞志輝,俞培榮,亞細亞鋼鐵廠的丁承羽,上海申新六廠的寧宇,上鋼一廠的王金源,國棉二十一廠的徐錦珊,新亞電工機械廠的樓頌耀,上海鐵路局的朱珊珊、陳繼光,上海航道局的張士敏,以及金云、徐俊杰、肖木、高金榮、谷亨利、水渭亭、孟凡夏、錢士權等等。第三層次是很有名氣,已經加入中國作家協會并被收入作家傳略的工人作家,如胡萬春、費禮文、唐克新、陸俊超等。這個時期上海工人作家發表作品之多,獲獎之多,在新中國文學史上絕無僅有。胡萬春的《骨肉》在世界青年聯歡節的國際文藝競賽中獲得了世界優秀短篇小說獎。費禮文和唐克新的短篇小說被翻譯成英、日、俄語和世界語,并被介紹到許多國家。

胡萬春:從寫真人真事開始

胡萬春,1929年生于上海一個工人家庭。解放前,他家庭貧窮,母親給人家當老媽子,他只是在耶穌教堂里免費念了兩年多的《馬太福音》,一天到晚唱著“哈里哈里哈里羅耶”,建國后才開始學文化,1951年開始給報紙寫短小通訊,并試探著寫一些特寫與小說。

胡萬春曾回憶說,“1951年,有一天,我在陜西北路的一個舊書攤上,看到了兩本破舊的書,這就是高爾基的《童年》和《人間》。我翻了下就喜歡上了它們,買了下來。每當我工作完畢,我就一個口袋里放一本字典,另一個口袋里放一本高爾基的書,隨時翻字典,隨時讀作品。盡管在這種困難下閱讀,但我還是深深地被高爾基的作品吸引住了。當我讀完《童年》,開始讀《人間》時,不知怎么的,我的腦子里像電影似地映出了我童年時代的情景。我想,高爾基也只念過很少的書,能將自己慘痛的童年生活寫出來,告訴別人,這該多么好。就是這樣,高爾基的作品不僅教育了我,提高了我的階級覺悟,而且還啟發了我對文學發生興趣,并從而去認識生活、理解生活。”

胡萬春

胡萬春作品

胡萬春作品

然而真正拿起筆來寫作依然困難重重。胡萬春當上通訊員后,第一篇稿子是用嘴巴講,記者幫助記下來的,結果稿子登出來是他的名字。他說:“雖然不是我寫的,但我還是開心煞了!廠里的師傅講,‘喔唷,小胡啊,你做秀才了!’我講,‘斷命秀才!’但心里確實高興。后來就自己拿起筆來寫了。錯字別字一大堆,當然退稿也一大堆,總共有200多篇。”但正是這200多篇后,他的字也寫端正了,文化也提高了。1952年,他寫出了3000字的特寫《修好軋鋼車》,在《文匯報》的副刊上登了出來。胡萬春說:“我就是從寫真人真事開始的。”

胡萬春17歲進鋼鐵廠當工人,他熟悉煉鋼過程,了解并熱愛鋼鐵工人,他把最多的心血放在了鋼鐵工業這個題材上,所以胡萬春寫得最好、最能代表他的成就的就是不久后寫成的中篇小說《特殊性格的人》,小說中的主人公王剛,人物生動,性格鮮明,是胡萬春精心刻畫的一個鋼鐵工人的形象。

1955年,他的自傳體小說《骨肉》獲得1957年世界青年聯歡節舉辦的國際文藝競賽“世界優秀短篇小說”獎,并被翻譯成多種語言在國外發行。他還出版了短篇小說集《青春》、《愛情的開始》、《誰是奇跡的創造者》、《過年》、《紅光普照大地》、《特殊性格的人》。論文集《我怎樣學習創作的》。

與此同時,胡萬春積極參與電影和話劇創作,著有電影劇本《鋼鐵世家》和《家庭問題》;先后與黃佐臨等人合作編寫了話劇《激流勇進》和《一家人》,這兩個劇本都曾獲得文化部授予的優秀創作獎。1964年他來到越南抗美戰爭前線,回國后創作了中篇小說《鐵拳》,獲越南政府獎。他的作品被選進多種文學選本和語文教科書。

但胡萬春再純樸,也無法擺脫時代的制約,受到當時整個社會對知識分子不公正的評價的影響,胡萬春也在小說中把技術人員或技術干部,設計成“對立面”,造成人物模式的概念化。比如《發生在鋼鐵廠的事》《一個女煉鋼工人》里,將技術員設計為思想保守,而缺少文化的工人反為先進,大力歌頌不當技術員而當工人。

同時,他在有些作品中將艱苦勞動萬能化,有些作品甚至違背了科學精神,比較有代表性的就是所謂“接班”主題的概念化。小說《家庭問題》(后來被改編成同名電影)就很具代表性。小說中的福民從技校畢業進廠當技術員,可福民父親硬逼兒子當工人,否則他就會變成資產階級的大少爺和小開,不能成為無產階級的接班人。就這樣把一個家庭問題政治化。接班的命題,是作者當時在“階級斗爭”思想影響下在文學上自覺和不自覺的表現。

正因這樣,文革后,胡萬春審視自己,他把描寫的中心從工人轉移到了技術人員。如發表于1980年的《寂寞中的安慰》,小說講述了一個從大學畢業生成為軋鋼機械設計專家的故事,盡情歌頌國家建設需要科學技術的主題。1982年,他發表的《烘云托月》,主人公王雙喜雖僅是一個小組長,但為讓科研人員得到重用,巧妙地利用外賓來征服具有洋奴思想的廠領導。這是一篇具有歌頌和諷刺雙重主題的小說,從一個側面反映出改革開放對國人思想解放和國家現代化的重要意義。

改革開放也為胡萬春開辟了創作的新天地。他寫作的題材已不局限于工人和工廠,而把觸角指向社會,伸向老上海。曾引起強烈反響的長篇小說《蛙女》《情魔》《女賊》等就是這時期的作品。前兩者被拍成電視劇后,深受觀眾的歡迎。

可惜這位工人作家不滿70歲就因病去世。否則,在銳意改革、深入開放的今天,他一定會為讀者奉獻更多的作品。

費禮文:從《老兄弟倆》開始《成長》

費禮文,1929年生。解放前只讀了3年書,14歲當童工,1945年后到上海做臨時工。建國后進上海中和機器廠當工人。1950年轉到吳淞機器廠(后來的上海柴油機廠)先后做銑工和滾工。費禮文說到自己走上文學創作道路,回憶起那段從“不敢”到“敢”的路程,依然激動不已:

費禮文電影劇本《鋼人鐵馬》

費禮文

費禮文作品

“1952年,我因積極參加職工夜校學文化并取得一點成績,被評為上海五金工會系統的學習模范,夜校老師要我寫篇獲獎后感想,發表在廠部食堂門口大黑板報上。未料想,我寫的這篇以解放前后學文化的苦與甜為內容的短文,竟引起當時在廠里參加民主改革的《勞動報》記者唐鐵海、楊振龍等人的關注,他們和廠工會領導找到了我,說我那篇短文寫得有真情實感,有點寫作潛力,因此鼓勵和動員我擔任報社通訊員,給報刊寫稿。一開始我遭到12次退稿的挫折,但在報刊編輯、工人群眾的幫助支持下,我寫的稿子終于在報上刊出,而且越登越多。接著,我參加了上海工人文藝創作組《勞動報》這一組的學習。開始是旁聽,我寫的第一篇短篇小說《老兄弟倆》,就是在我當‘旁聽生’時寫的。稿子投寄給《文藝月報》,使我第一次有機會跨進巨鹿路作協的大門,見到當時編輯部負責人之一的老作家魏金枝和小說組編輯、女作家羅洪、歐陽翠,經過他們熱情幫助,這篇習作很快在該刊1953年五月號上發表。從那以后,我在這本刊物上發表了不少作品,而它們都經過魏金枝的親自審閱和指點。”

1955年,費禮文的早期小說代表作《一年》發表于《解放日報》頗得好評后,1956年被調往上海《勞動報》當記者、編輯。不久,出版第一部短篇小說集《成長》。1959年調到《上海文學》任編輯。1960年成為作協上海分會專業作家。期間寫有《不落的太陽》等中、短篇小說和報告文學,出版短篇小說集《金色的雄鷹》,中短篇小說集《早春》和《競賽沒有結束》等。大都是描寫工廠生活,從不同的角度和側面反映了這個時期工人們的心聲和對未來的追求。

接著,他參與了電影劇本的創作,相繼發表了《鋼人鐵馬》《船廠追蹤》《他們在成長》《風流人物數今朝》(根據自己小說《王林鶴的故事》改編,與艾明之合作),話劇《一家人》(與胡萬春等合著)。

費禮文說,在自己的文學道路中,一直得到老作家的關懷和培養,一些著名作家評論家對其作品進行分析評論,如歐陽文彬寫的《費禮文的“鋼人鐵馬”》《致費禮文同志》,曉立(李子云)寫的《費禮文短篇創作的新收獲》等等,他們從點到面地剖析了當時創作的得與失,對自己幫助極大。

作為從產業工人中培養出來的工人作者,費禮文感慨地說,盡管那段時期,不少作品還很稚嫩,但畢竟反映了過去很少見到的工人生活,使得整個社會文學畫廊中或多或少增添了普通工人和勞動者的人物形象。

但他毫不諱言,由于當時受到“左”或“右”思想影響,使有些作品變成了某項政策的圖解。費禮文談起過去的教訓還帶有激動。他說,比如我在創作電影劇本《激流》時,當時正是廬山會議后所謂“反右傾”時期,為了完成這一“主題”,就根據事先畫好的框框,到生活中去搜集素材,爾后根據“政策”要求來編故事、安排人物。盡管當時我在現實生活中,看到不少因“反右傾”造成的種種惡果,以及許多浮夸、虛假的東西,但是我卻怕違反“政策”而把它當作“非主流”、“非本質”丟在一旁。結果是,劇本寫得似乎離“政策要求”越來越近,而它所反映的卻是離真實生活越來越遠。盡管這個劇本后來還是拍成電影發行了,但是這種只是為了圖解某項“政策”和“中心任務”的作品,又怎么能打動觀眾的心?只能是過眼黃花而已。

他還說,又比如我在寫一篇反映工人搞技術革新小說時,開始寫得還較為生動,但等到我按“政策”框框去衡量它時,又開始害怕起來,感到這兒不符合先進典型標準,那兒有損人物形象,于是先對它一遍一遍地“磨平”,把原先尚能表達人物內心世界的一些生動情節,都當作“犯忌”東西“磨”掉,然后,再脫離生活實際地對人物進行“拔高”,向所謂“高大英雄形象”靠攏,不斷加大他的“英雄行為”和“豪言壯語”,直至顧不得吃顧不得睡,沒有家庭生活,更不許談情說愛等等,你想,這樣的人物還能真實可信生動感人嗎?

費禮文是真誠的。不過他還欣喜地告訴我,今年正逢他創作生涯60年,上海作協為他編選的四本文集(約百萬字)將出版,為正視這段歷史,他“原汁原味”地保留了自己的作品。

唐克新:紡織廠里寫“女神”

唐克新,1928年生。他只讀過2年的書,12歲當童工,建國后進了上海國棉六廠。比起其他幾位工人作者,唐克新的起點是比較高的。雖然他受的教育并不多,但是卻接觸了大量民間文學,他有一定的文藝素養和藝術積累。不過,唐克新心里很清楚,光有過去的一點東西,光有旺盛的創作力是不夠的。

唐克新

唐克新1963年文稿

唐克新作品

1952年,唐克新參加了電臺的工人學習班,每周都趕去聽課。文藝組的編輯陳榭和王友枚經常組織大家討論、分析作品。他勤動腦筋,細心揣摩別人的東西和自己的東西各有什么優劣之處。他總結出一條經驗,就是一定要深入生活,發現生活中的本質東西,并且要寫自己熟悉、理解的生活。

唐克新對新舊工廠的變化十分敏感,他幾乎是在一個夜晚就寫出了處女作《車間里的春天》,講的是要安裝冷風機,使車間溫度降下來,改善工人的勞動條件。文章寄給了《解放日報》,編輯沒有怎么改,就登出來了。由此,唐克新開始了他的創作生涯。

唐克新熟悉紡織廠,了解紡織女工,自打這篇作品后,他的筆觸有了轉變,專注于寫人物,特別是紡織女工,寫他心目中的“女神”。紡織女工們在平凡而又艱苦的勞動崗位上做出了令人意想不到的創舉,他要用作品展示的,就是她們的美麗心靈。

《萌芽》編輯、老作家歐陽文彬在《文藝報》撰文評價唐克新,說他在寫作過程中肯動腦筋、越來越重視工人勞動的熱情的由來,又注重對人物本質力量的發掘,他創作的速度不算快,把很多時間都化在了提煉思想上。小說《種子》就是這樣創作出來的。

《種子》采用先抑后揚的手法,寫了一位女工王小妹,從一個人們眼里的“累贅”,而無聲無息地成了擋車的高手。作者采用心理線索和行為線索交相推進的手法,讓讀者心悅誠服。作者喻意,王小妹就像一顆種子,且是先天條件極差的種子,結果卻結出碩果。把這種經驗在全體工人中推廣開去,使整個社會都“碩果累累”。這是何等美景。

1960年,唐克新又發表了短篇小說《主人》。小說的主角仍然是紡織女工,不同的是她是一個行將退休的老女工。她不甘心做機器和生產工具的奴隸,于是擺脫了“只是為了做生活方便”的樸素想法,而投入到改造舊技術和發明新工具中,完成了“從工廠的主人到社會的主人”的升華中。這是作者靠著對生活的熟悉揭示了這樣一個重要的命題。

1962年,唐克新發表了影響最大,爭議也是最大的中篇小說《沙桂英》。年輕的擋車工沙桂英以連續10個月不出次布的優異成績跨入了工廠的先進行列。然而,她可愛嗎?小說正是以一個大大的懸念為讀者揭開了她美麗的面紗。接著,在工區落后、調車爭論和戀愛風波等多回合中,面對個人榮譽和集體榮譽的關系,工人階級的責任等尖銳問題,沙桂英作出抉擇。這樣一個新人物使作品獲得相當的深度。但當時有人卻認為,作者把人物寫得不高,作為小說中的另一個人物邵順寶,更有“中間人物”的嫌疑,甚至更有人指責作者不應花這樣的大力氣來塑造這樣的人物。但唐克新認為,這是他對現實生活和真實人物的理解和刻畫。“先進人物帶動、促進中間人物,正是沙桂英精神的一個閃光點,工人階級的榮譽感和先進幫后進的思想使沙桂英成為當代文學女性形象中一個光彩熠熠的典型。”

對此,著名作家編輯魏金枝專門寫了一篇《為〈沙桂英〉辯護》的文章,指出:“我們有些同志總是從主觀出發,希望在工作中不出現精神狀態低下的人物,只希望出現英雄,而且是完整的英雄。這種心意固然是好的,但也確實違反了客觀事物的規律。”而唐克新本人堅持認為,文藝創作應該遵循藝術規律,不能把原來真實的東西任意拔高而成虛偽的東西。《沙桂英》的誕生,體現了唐克新的文學良心和膽量。

唐克新后來被調到《萌芽》雜志當編輯,但他依然堅持下工廠,堅持寫工人。十幾年中結集出版了短篇小說集《車間里的春天》《種子》《我們的師傅》,中篇小說集《失去了威信的父親》和長篇小說《夜海飄流記》等。

面對創作上取得的矚目成就,唐克新沒有停止在思想和藝術上的追求。粉碎四人幫后,他也開始反思工人形象的創作,他把關注生活的視野從工廠擴展到社會,從生產擴展到政治。期間,他寫的《李天王》,就是反思后對于工人階級人物特征的新觀念,他向社會詰問,什么是老一輩工人身上應該繼承的寶貴品質,老工人應該把什么留給后代。

1980年,短篇小說《選舉》在《人民文學》發表。小說大膽觸及了社會政治生活中的敏感領域——干部選舉。作者正式運用文學方式,參與到整個民族對現代化的思考中去。

1984年,他又為讀者奉獻的反思形象是一個失去威信的工人,最后還竟成為“殺人犯”。這是當代文學從未出現過的工人形象。小說的震撼意義并不在于暴露了文革中發生在工人家庭中的悲劇,而在于揭示了工人心靈上最大的痛苦。過去曾經是最受尊敬的工人階級,為什么現在被先進、被幫助、被提高,為什么表面上的先進偉大,實際上卻失去了威信?作者用他藝術上日趨成熟的筆觸給我們描述了一段真實的歷史,一段慘淡的人生,發人深省。

陸俊超的“幸福港灣”

陸俊超,1928年生于上海崇明縣的一個海員家庭,自幼隨叔父在印尼、馬來西亞和新加坡一帶僑居。叔父是教師,有很多藏書,因此陸俊超雖然上學時間不多,但卻在童年時代閱讀了大量書籍,特別愛看張天翼、嚴文井的童話。稍微長大一點后,喜歡看魯迅的作品。成年后,可能由于在遠洋船上生活的緣故,對歐美文學發生了興趣,而且喜歡把歐美文學、歐美生活同中國文學、中國生活作比較。早在17歲那年,他就上船當水手。1946年回國后在國民黨所屬的商船上工作,在水手艙里度過了青年時代。1949年解放時參加船上起義,后來在中國和波蘭合營的中波輪船工作,先后擔任駕駛員、大副和船長。

陸俊超接觸許多不同國籍和民族的海員,又經歷過漫長的航程,到過各式各樣的碼頭和港口,聽過形形色色的故事,這些都為陸俊超準備了豐富的生活素材。而這時,時機到了。陸俊超說:“是新中國的誕生使中國海員揚眉吐氣,使中國真正有了自己的遠洋事業。正是在這種完全嶄新的生活刺激下,我的創作欲激發了,這才使我走上了業余文學創作的道路。”

陸俊超

陸俊超作品

陸俊超作品

不過,陸俊超清楚地知道,要把經歷變成精彩好看的文學作品,并非容易。他在仔細閱讀歐美海洋沿岸國家作家所描寫的海洋生活的作品后,有了這樣的體會:“不但要把海洋寫得生動,更要寫出人物的精神,人的精神才是文學的靈魂。海明威的《老人與海》寫了一個真正的男子漢,寫出了一個老人的價值,這是當代文學最動人的篇章之一。我還發現,歐美民族很早就有開拓海外市場的意識,民族性格比較開放,所以海員生活也比較豐富多彩。而中國人少有開拓意識,長期閉關鎖國,民族性格也比較收斂,倒是中國海員的反抗精神卻是出了名的。”

1956年,陸俊超的處女作《海洋的主人》寫成,他像普通作者那樣寄給了《萌芽》編輯部。中國的海洋文學很少,現代文學中只有冰心等人的一些零星描寫,當代文學中陸俊超可謂是第一個海洋小說的作者。《海洋的主人》描寫了一個年輕船長逐步變成一個當之無愧的英雄船長的過程。小說中優美的海洋風光,映襯著海洋主人的硬漢風情。當《萌芽》主編哈華從編輯手中接看這篇作品后,不由被感染了,當即決定發表。

初嘗創作甜頭的陸俊超大為鼓舞,他決定全方位地描寫中國海洋工人這一偉大的群體生活。果然,在以后的創作中,他的觀察“雷達”掃描到海洋的每一個角落。我們可從后來他創作的《姐妹船》《勞動號油輪》《海的回聲》《臺風》《幸福的港灣》等小說中看到,陸俊超書寫的對象從船員、水手長到船長,無一不是一曲英雄的贊歌,一曲集體主義的贊歌。

中篇小說《九級風暴》是陸俊超的代表作之一,它描寫了一場不遜于海上九級風暴的起義斗爭,很有傳奇色彩。小說講的是1949年9月,停泊在新加坡的國民黨政府商船巨輪“凱旋號”,在地下黨員和革命烈士后代的鼓動帶領下,大多數船員響應起義,將巨輪開回新中國,回到人民懷抱的故事。小說情節跌宕起伏,困難連著困難,在與國民黨內外斗爭中,斗智斗勇,贏得了勝利。同樣寫好后,陸俊超仍以一個普通作者的身份,寄給了北京《人民文學》。雖然他那時已認識了有關編輯,但陸俊超告訴我,文學作品靠的不是名氣,也不是關系,“投稿”才能看到它的“真質量”。編輯部真是慧眼識寶,相關編輯在來稿中讀到了它,不僅是情節,更是被人物的心靈所打動,主編審讀后毅然決定刊出,而且是破例。于是,1959年8月9月,這篇迎接新中國成立的海員英雄傳奇分兩期刊出。據說,該刊中篇“連載”還是第一次。

陸俊超的書房

國際主義是機器大工業的產物,也是全球經濟一體化的產物,陸俊超有段時間在中波公司工作,較多地與外國船員共事,較深地感受到國際主義的寬廣偉大,所以從代表作《國際友誼號》到《鐵錘和鐮刀》《驚濤駭浪萬里行》等,在結識和贊揚中國海員先進思想的同時,又寬泛地上升到了國際主義的高度,使之小說更真實,更顯高度。

我們不能否認,陸俊超的小說中有過多的階級斗爭意識以及帝國主義和社會主義陣營之間的尖銳對立的描寫,使小說承擔了過重的政治功能。但這并不是陸俊超作假,而是當時的歷史就是那樣在發聲。陸俊超獨有的海洋小說還承擔了歷史記載的功能。如昨日的蘇聯已解體,社會主義陣營已不復存在,但陸俊超的小說里,依然記錄和保存了這一段已經逝去的歷史。

那天,在上海西區的一幢老房子里,坐在那間簡易的書房里,聽陸俊超談論他的創作之道。遠洋輪出洋一般得幾個月,我好奇地問,這期間是寫東西的最好時機?沒想到陸俊超卻說,不。因為,他是大副、是船長,“掌握遠洋輪的方向盤是來不得半點疏忽的,尤其是在遠離陸地的大海之中,天氣異常惡劣之時。即使在風平浪靜的日子里,作為船長我也得全面管理。”所以,他的作品基本就是回港后,利用“積假日”寫成的。

不過,他非常感謝船員們準確地提供給了他無窮的創作素材:“在船上,看來看去這幾個人,講話炒冷飯,翻來復去這么幾句。窮極無聊,只好打牌或者惡作劇。從這個角度看,船員的世界又是太窄小的世界。然而,文學卻要講幻想、講浪漫的。這需要人的化腐朽為神奇本事。幾十個人,小小的天地朝夕相處,在漫長半年一年的航程中,把家里包括祖上的事都講遍了。了解一個人沒有比船上更有利。你不要他講,他也要找你談。船上的人各式各樣,都看透了,閉上眼睛或寫的時候,這些人物就一個個跳了出來。”

“把人物看透”,是陸俊超的本事,到了岸上自然能筆下生風。不用說,陸俊超的成功來自于自己的聰敏和刻苦。文革后,他仍沒有停止創作,1984年,黑龍江人民出版社結集出版了他的短篇小說集《相逢在安特衛普》是最好的證明。

陸俊超的創作態度非常嚴謹。他稱自己是“慢手”。他說:“我自信每篇稿件都經過了長期醞釀,深深打動自己才動筆。完稿后至少朗讀修改數遍,定稿后還將其擱置一段時間,我稱之為冷處理,最后以一個旁觀者的心態再朗讀一遍,若它仍能感動自己才將其寄出。我的主要職責是當船長,創作是業余愛好,我缺乏發表欲,追求的是質量,強調以勤補拙。”

一個為我國當代文學中的海洋文學填補空白的作家,盡管當了大副、船長,依然在海洋文學創作中耕耘,可喜可賀。

記者手記

著名文學評論家、學者陳思和曾在《海派文學的兩個傳統》中寫道:“海派文學有兩個傳統,一個是繁華與糜爛同體共生;另一個是現代工業發展中工人力量的生長。缺失工人命運的海派文化是不完整的。”

回顧上世紀五六十年代上海工人文學創作留下的輝煌,它所描繪的是上海最為發達的工業行業、工業技術和最為先進的工人形象,它概括了海納百川、積極進取的城市精神。這與當時提倡的社會主義、集體主義、國際主義和民主精神的主流思潮相吻合。在當下社會,雖然遭遇拜金主義和娛樂主義的沖擊,但是工人文學關心民族工業的發展,關注上海的城市建設,為國家和自身利益大聲疾呼,仍然代表著先進文化的方向,描摹著我們所向往的“中國夢”。這或許就是今天我們重談當年工人文學創作的意義所在。

毋庸置疑,上海的工人創作是一道獨特的風景線。作為海派文學的一部分,顯然創作不會停止。事實真是這樣,文革后期,工人創作的熱情開始涌動,文革一結束,被壓制的創作熱情爆發出來。接棒的上海市工人文化宮成為基地和中心。《于無聲處》《血總是熱的》《屋外有暖流》《街上流行紅裙子》《路》《大橋》《中國制造》《誰主沉浮》《大潮汐》《無暇人生》《紅色康乃馨》等一批劇作應運而生,一批影視劇作家脫穎而出,他們是宗福先、賀國甫、賈鴻源、汪天云、陳心豪、史美俊等。這是繼“十七年”工人文學后掀起的又一個繁榮期,特點是他們的創作在題材上有了更大的拓展,不僅寫現實題材,也寫革命歷史題材,但是他們仍然堅持反映工業建設,塑造工人形象,直面社會現實的創作特點。他們代人民立言,弘揚共產黨員的公仆精神,鞭撻腐敗分子的墮落行為,使我們在新世紀的上海文學中感受到一股強勁的雄風。顯然這不是幾句話能概括得了的,這或許是我應撰寫的另一篇文章。當然我們更值得期待的是,當世界范圍的第三次工業革命來臨之際,我們的工人文學作者一定會在新的領域,探求新的題材去描繪嶄新生活,而歡呼新作品的到來。