李益、貫休:唱響時代挽歌

泗水圣徒

“安史之亂”讓唐王朝元氣大傷,而后的藩鎮割據、宦官專權等一系列的政治事件,也讓中央政府對邊地的控制日益薄弱,征戍之苦、死亡之痛開始成為這一時期邊塞詩的基調。國力稍強的時候,詩人們尚有收復失地之盼,于痛切中能發出幾聲怒吼來振奮斗志,但隨著時間的遷延,國力日衰、朝廷漸弱,詩人們的筆下充滿了悲苦和絕望。這一時期最有代表性的詩人當屬李益和貫休。

李益舊籍姑臧(今甘肅武威),家于成紀(今甘肅秦安北),后來吐蕃入侵,家鄉淪陷,只好舉家東遷。21歲進士及第,后來斷斷續續從軍10年。他也有著壯懷激烈的夢想,有著安邊定遠的豪情,他曾寫下“伏波唯愿裹尸還,定遠何須生入關!莫遣只輪歸海窟,仍留一箭射天山”的句子,以馬援、班超和薛仁貴來自況。當他經過古戰場時,遙想起漢胡交戰的歷史,想起“漢甲百萬屯邊秋”的雄壯,想起“漢為一雪萬世仇”的輝煌,也忍不住發出“告爾萬世為唐休”的怒吼。然而輝煌畢竟遠去,邊境風雨飄搖,更多的時候,當他想到家鄉被占,“心知舊國西州遠”,只能“西向胡天望鄉久”,發出“故國關山無限路,風沙滿眼堪斷魂”的無奈感嘆。

他不僅感慨邊疆失地,也感慨軍士征戍之苦。月夜,當他登上受降城,聽到“不知何處吹蘆管”,在蕭瑟的蘆管聲里,他能感受到“一夜征人盡望鄉”的凄涼。當他跟著行進的隊伍北征時,“天山雪后海風寒”,在這惡劣的天氣里,戰士們紛紛“橫笛遍吹《行路難》”,在樂曲聲里,“磧里征人三十萬”浩浩蕩蕩地“一時回首月中看”,凄婉的笛聲和望月思鄉的凄涼,一幅荒疏悲涼的畫面呈現在眼前。

雖說李益生不逢時,但畢竟唐王朝的軀殼還在,瘦死的駱駝比馬大,大唐王朝還能基本上維持運轉,而貫休則經歷了黃巢、王仙芝起義及唐朝覆滅等一系列動蕩,所以他的邊塞詩中充斥著對邊事國運的感懷和對戰爭悲劇的思考。貫休是方外之人,7歲就出家當了和尚,當起義軍的戰火燒到他的家鄉,當他看到經過戰爭洗禮之后很多地方悄無人煙,而藩鎮之間又拼斗不止朝廷卻束手無策的時候,他非常氣憤,再也不能平心靜氣去念佛,而是忍不住思考國難世亂的根源。正當他介入世事的時候,大唐王朝“回光返照”,新即位的唐昭宗求賢若渴,他抱著“復興”的期盼來到長安。在長安待了一年,貫休周游隴右、幽州、薊州這些地方,在唐代邊塞戰爭曾經最為激烈的地方,感受將士守邊情懷、品味戰爭的苦澀、反思歷史得失,并寫下了30多首邊塞詩。

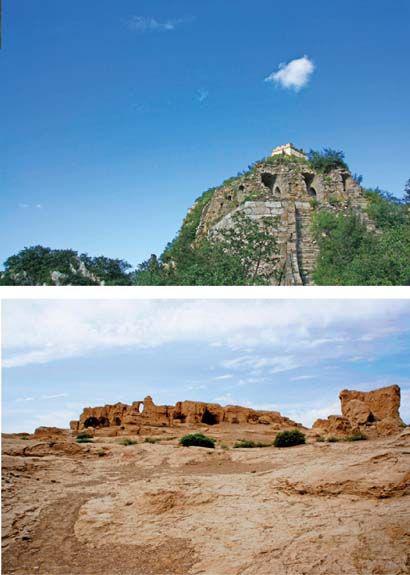

當他來到昔日繁華的河西,看到的是“朔氣生荒堡,秋城滿病客。犲掊沙底谷,人上月邊烽”,最后只好發出了“休作西行計,西行地漸兇”的感慨,正與盛唐詩人“一身從遠使,萬里向安西”形成了鮮明的對照。在長安灞陵,貫休遇到一位退伍老將,“官竟不封右校尉,斗曾生挾左賢王”,沒有盛唐人壯士暮年仍舊不已的雄心,只剩下“回首霜天與恨長”了。對于戰爭的悲劇,貫休也曾思考,當他聯想到“邊風蕭蕭,榆葉初落。殺氣晝赤,枯骨夜哭”的歷代以“滅胡”為目的的戰爭時,不禁反問:“天子富有四海,德被無垠。但令一物得所,八表來賓,亦何必令彼胡無人?”這樣的思考在唐代詩人中較為獨特。

當然,對于昔日的榮光,貫休心里還是有一絲眷戀,借著實地考察,借著漢匈戰爭的故事,他“還原”了唐朝的邊塞戰爭,有“突圍金甲破,趂賊鐵槍飛”的激烈,有“縱宴參胡樂,收兵過雪山”的豪邁,有“黃河冰已合,猶未送征衣”的可憐,有“帝鄉青樓倚霄漢,歌吹掀天對花月。豈知塞上望鄉人,日日雙眸滴清淚”的強烈對照,較為全面地還原了歷史現場。然而,與盛唐時期的邊塞詩人們豪情的自然流淌不同,貫休所在的時代已經沒有了高、岑那個時代意氣風發、酣暢淋漓的心理體驗,他筆下的豪情更多是刻意安排,詩中飄蕩的是一份理性的思考。

在李益和貫休之外,中晚唐還有王建、張籍、李賀、令狐楚、陳陶等一大批邊塞詩的創作者,他們的作品隨著時代的變遷,將盛唐邊塞詩意氣風發的反面刻畫了出來,透露出蒼涼沉郁、憂傷哀怨的氣質以及對盛世的追懷與向往。漫道黃沙遮望眼,勒石邊關勝朽年。跟隨光陰的腳步回到當時當地,除了能夠感受到煌煌氣象,還能夠感受到在讀書人中間所蘊藏的一股蒼涼英偉之氣,他們寧可在大漠邊關遙望長河落日,也不愿在案牘之間勞形傷神,他們渴望能夠“匹馬戍梁州”。無論實現與否,他們都將這種感受書寫在紙上,吟哦進詩中,化作戍邊之夢,時常在后人的耳邊回響。然而“往者不可諫”,隨著大唐的逐漸衰敗及至覆滅,唐朝的邊塞詩也在這憂傷中緩緩地拉上了帷幕。