皖江城市帶城市分工與合作機制研究

殷貴林

(池州學院,安徽 池州 247000)

2009年初,國務院正式批準在安徽建立“皖江城市帶承接產業轉移示范園區”,范圍包括合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、巢湖、池州、宣城、滁州9 個城市(由于巢湖市于2011年被拆分,皖江城市帶現包括8 個城市),國土面積約3000 平方公里,占全省面積的2%左右,人口約1200 萬,占全省總人口的18%左右。隨著“皖江城市帶承接產業轉移示范園區”被正式批準,安徽省選擇以皖江城市帶作為經濟發展的增長極和與長三角無縫對接的“橋頭堡”。由于在承接長三角產業轉移中皖江城市帶獨特的區域空間結構、眾多的成員城市和落后的經濟等特點可能誘發惡性競爭和重復建設,因此,為了避免惡性競爭和重復建設,有必要探討并構建皖江城市帶在承接長三角產業轉移中的分工與合作機制,實現城市間和諧統一發展,真正發揮皖江城市帶的合力,增強區域整體競爭力,促進安徽省的快速崛起。

一、皖江城市帶城市分工與合作的必要性

(一)防止城市間出現惡性競爭

皖江城市帶除了合肥作為安徽省省會城市經濟較為發達外,其他城市經濟發展較為落后,究其原因,主要是缺少資金、技術、管理、人力資本等高級生產要素,從而導致這些城市自然資源優勢無法轉變為競爭優勢,資源利用效率低下,制約了這些城市經濟的發展。而作為經濟發達的長三角地區經濟發展迅速,隨著經濟的快速發展,當地的土地、勞動力等生產要素的價格大幅上漲,城市空間擁擠,成為制約當地經濟發展的瓶頸,為了打破這一瓶頸,長三角的一些邊緣產業就有了向外轉移的意愿。安徽省作為長三角地區的“后花園”,區位優勢非常明顯,成為長三角地區產業轉移的首選。而皖江城市帶各城市為了解決資金、技術、管理等高級要素的不足,具有強烈的承接產業轉移的意愿。但是,畢竟產業轉移的數量是有限的,為了爭奪有限的資源,各個城市必然在承接產業轉移時出現競爭。為了追求自身利益的最大化,各城市在爭奪產業轉移項目時,地方政府間很可能互相壓價、競相出臺土地、稅收等優惠政策以吸引轉移產業,從而引發城市間的惡性競爭。這樣既降低了承接產業的效率和收益,又加劇了城市間的沖突。

(二)防止城市間過度的重復建設

由于我國市場機制還沒有完全建立,各地方政府的考核指標和中央、地方財政分配體系還存在諸多弊端,因此地方政府對地方經濟的干預較多。為了提高政績,并獲得豐厚的財政收入,地方政府有著嚴重的投資沖動。因此地方政府在考慮投資的時候,一般不會考慮整體的區域產業布局,更多的是考慮本城市的利益,并且在投資決策前缺少科學規劃,往往采取“拍腦袋”式的決策方式。從以往的城市發展歷程來看,我國很多城市出現的過度重復建設都屬于行政性的重復建設,是地方政府一手造成的。在重復建設過程中,對于原材料的需求和產品銷售市場的爭奪很容易形成地區分割和地方保護主義,由此阻礙了區域間的要素自由流動。過度的重復建設一方面保護了該城市的落后產業,另一方面使整個區域范圍內產業結構不能優化,導致區域整體經濟效益下降。因此,重復建設往往會對區域經濟發展和區域關系協調帶來惡性影響,皖江城市帶的發展應打破現有的行政體制帶來的障礙,加強城市間的合作,防止產業結構趨同和過度重復建設。

(三)提高皖江城市帶的整體競爭力

現今時代的城市競爭格局已經不是單個城市之間的競爭,而是城市集群之間的競爭。根據極化理論,區域經濟呈現出非均衡增長特征,為此,我國在制定區域經濟政策和規劃時,提出構建和發展一系列大型城市群(帶)和都市圈,例如皖江城市帶、中原城市群、長株潭城市群、武漢城市圈、京津冀都市圈、滬寧杭都市圈等,以此作為區域經濟增長中心,帶動周邊地區經濟增長。然而,無論是構建城市群,還是發展都市圈,絕非是為了達到1 +1 =2的效果,而是要實現1 +1〉2 的功效。要實現這樣的功效,需要有效促進和實現城市之間的協作,消除惡性競爭,使城市群成為一個有機整體,充分發揮協作帶來的合力。皖江城市帶要想真正在承接長三角產業轉移中有所作為,真正成為帶動安徽省經濟發展的“引擎”,就必須切實加強成員城市之間的有機協作,發揮城市合力,提高皖江城市帶整體競爭力。

二、皖江城市帶城市分工與合作的獨特性

(一)皖江城市帶區位的獨特性

安徽省毗鄰長三角地區,更有黃金水道800 里皖江與之相連,區位優勢明顯優于其它省份,皖江城市帶作為安徽省參與泛長三角分工的切入點,隨著近年來城市基礎設施和投資政策等硬、軟投資環境的改善,已成為安徽省承接長三角產業轉移的重點區域。隨著“皖江城市帶承接產業轉移示范區”正式獲得國務院批準,皖江城市帶被納入國家重點關注和發展區域,成為安徽省與長三角經濟對接的橋梁。

(二)皖江城市帶空間結構的獨特性

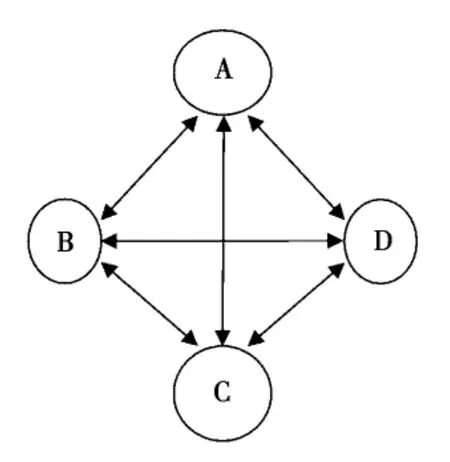

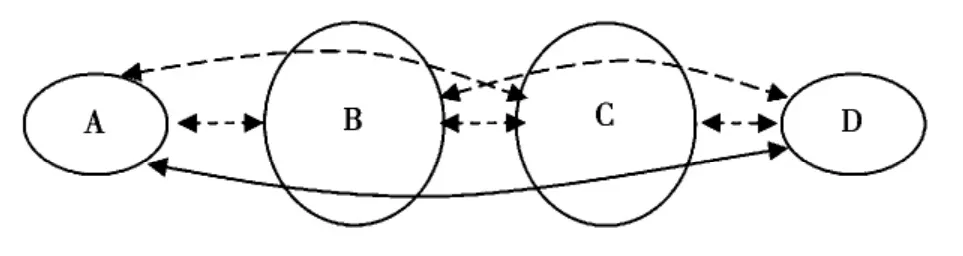

在我國所有擬構建的城市群(帶)中,皖江城市帶是最特殊的一個。因為,所有其他城市群或都市圈都呈現出一種平面網絡結構,而只有皖江城市帶呈現出一種線型帶狀結構。在城市協作方面,線形帶狀城市群比平面網絡狀城市群有著絕對的劣勢。以4 城市協作模型為例加以說明(見圖1、圖2)。

圖1 平面網絡狀城市群協作路徑

圖2 線形帶狀城市群協作路徑

從圖1、圖2 可以看出,諸如中原城市群、長株潭城市群、武漢城市圈、京津冀都市圈、滬寧杭都市圈等一些城市集群,它們的區域空間結構呈平面網絡狀分布,這樣的城市集群結構在空間上便于城市間展開協作。而皖江城市帶結構特殊,區域城市沿長江延伸,分布于長江兩岸,形成一種帶狀、連綿的城市走廊。由于帶狀城市群非相鄰城市間的協作需要跨越中間城市,與平面網絡狀城市群比起來,城市之間的協作難度較大。同時,由于區位上相對靠前的城市對轉移產業的截留與過濾,區位上相對靠后的城市在承接產業的質量和數量上往往處于劣勢,例如,在承接來自長三角地區的轉移產業時,靠近長三角地區的城市,如蕪湖、馬鞍山在區位上就比銅陵、池州等離長三角地區較遠的城市具有優勢。所以這樣的區域空間結構往往是競爭大于合作,我國其他眾多帶狀城市群,如“川江”、“荊江”城市帶的發展也存在相同的問題。

三、構建皖江城市帶城市分工與合作機制的政策建議

(一)進行合理的行政區劃調整

目前,影響皖江城市帶發展壯大的重要因素是來自于行政體制和行政區劃的制約。皖江城市帶城市數量多,而且在這些城市中除了合肥和蕪湖兩個城市的經濟發展水平較高、城市規模較大外,其他幾個城市的規模小、經濟發展落后。城市作為區域經濟的主體,為了發展,必然會對有限資源展開爭奪,城市越多,競爭就越激烈,而且很可能演變為城市間的惡性競爭。而且一個區域的發展壯大要以區域內城市的發展壯大為基礎,如果區域內缺少規模大、經濟發展水平高、輻射能力強的城市作為經濟發展的增長極,那么這個區域的整體競爭力就很難得到提高。所以,皖江城市帶要提高整體競爭能力,預防惡性競爭,就必須對現有的行政區劃做出調整,盡可能地減少行政體制對經濟發展帶來的限制。在行政區劃調整方面,安徽省2011年正式撤銷地級巢湖市,其所轄的一區四縣分別劃歸合肥、蕪湖、馬鞍山三市管轄。此次拆分極大地增強了安徽省省會合肥市的實力,原巢湖市部分區域的加入,把合肥面積擴大了40%,從6000 多平方公里變成1 萬多平方公里,所轄區縣達到9 個,人口800 萬人,人口占全省人口的12%,并把合肥、馬鞍山、蕪湖三個安徽省的中心城市無縫對接。另外,銅陵市和池州市也出現了一體化的趨勢,行政區劃的整合為期不遠。隨著行政區劃的重新調整,一方面可以增強皖江城市帶區域內城市個體的實力,另一方面隨著城市數量的減少,城市間的競爭將相對減弱,有利于提高皖江城市帶的整體競爭力。

(二)進行合理的城市分工

在市場經濟環境下,城市間有著緊密的經濟聯系,相互間既有競爭,也有合作。古典經濟學家亞當·斯密在其名著《國富論》里提出了分工理論,他認為分工可以提高勞動生產率,國與國之間可以以自然資源稟賦形成的絕對優勢為原則進行分工,然后再進行產品貿易,通過分工與貿易可以極大地提高各國的生產力與社會福利;并認為分工與貿易并不是“利益零和游戲”,而是能實現利益的雙贏。既然國與國之間通過分工與貿易能實現利益的雙贏,那么這樣的法則在區域城市間也是適用的。為了預防惡性競爭和過度的重復建設,皖江城市帶應在區域內進行合理的城市分工。首先各市應該按照自身比較優勢確定承接產業的重點,培育新的產業集群;其次,應該加強地方政府間的合作,建立有效的分工協作機制,地方政府做好溝通協調工作,提高皖江城市帶產業綜合競爭力,避免地方之間因爭奪資源、爭奪人才等出現過度競爭甚至是惡性競爭現象。

(三)成立專門的區域經濟協調組織

建立專門的區域經濟協調組織,對城市間在競爭過程中產生的矛盾進行協調。在區域經濟協調組織的建設上,皖江城市帶可以學習、借鑒長三角城市合作組織——長江三角洲城市經濟協調會的成功經驗。長三角城市經濟協調會的前身是1992年建立的長江三角洲15 個城市協作部門主任聯席會議制度,經過溝通協商,于1997年升格為長江三角洲城市經濟協調會,目前有22 個成員城市。它是以經濟為紐帶的區域性城市合作組織,該組織在長三角的城市合作和區域一體化中起到了極大的推動作用,促進了長三角城市在旅游、交通等方面合作的不斷拓展。皖江城市帶也可以組建類似的區域經濟合作組織,并建立相應的利益協商、利益協調和沖突解決機制,以促進各城市之間的合作,化解競爭中的矛盾。

總之,要做強皖江城市帶,就必須探索并構建皖江城市帶在承接長三角產業轉移過程中城市間的分工與合作機制,以此增強皖江城市帶8 市在承接長三角產業轉移過程中的協作,規避產業趨同和重復建設,減少因內部惡性競爭造成的實力損耗。從而以整體優勢參與對外競爭,使之真正成為安徽省經濟發展的增長極,為實現安徽省提出的“東向發展,融入長三角”的發展戰略打下堅實基礎。

[1]李恕宏. 皖江城市帶空間結構研究綜述[J]. 池州學院學報,2009(6).

[2]李強,徐康寧. 產業轉移:承接地之間競爭的博弈研究——以皖江城市帶為例[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2012(5).

[3]羅小龍,沈建法. 基于共同利益關系的長江三角洲城市合作——以長江三角洲城市經濟協調會為例[J].經濟地理,2008(7).