遼河流域水環境管理技術研究進展

邰姍姍 李艷紅

(遼寧省環境監測實驗中心,沈陽 110161)

引言

國務院2012年5月正式批復《重點流域水污染防治規劃(2011-2015年)》,該《規劃》明確提出,到2015年,城鎮集中式地表水飲用水水源地水質穩定達到功能要求;重點流域總體水質由中度污染改善到輕度污染,達到或優于Ⅲ類的斷面比例高于44%,劣Ⅴ類斷面比例低于14%;重點流域化學需氧量排放總量較2010年削減9.7%;氨氮排放總量削減11.3%。

《重點流域水污染防治規劃(2011-2015年)》劃定的重點流域范圍包括松花江、淮河、海河、遼河、黃河中下游、太湖、巢湖、滇池、三峽庫區及其上游和丹江口庫區及上游等10 個流域,涉及23 個省區市、254 個市、1578 個縣。遼河流域作為我國水污染防治的重點流域,依托水專項成果編制了《遼河流域水污染防治“十二五”規劃》。

《遼河流域水污染防治“十二五”規劃》指出,隨著國家東北老工業基地振興戰略的深入實施,流域內工業化、城市化、產業集群化進程的不斷加快,由此所帶來的遼河流域水環境污染潛在壓力將日趨增大。“十一五”期間,流域內“結構減排、工程減排和管理減排”措施起到了明顯效果。截止2009年,遼河流域水質惡化的趨勢已經基本得到遏制,重點飲用水源地污染風險基本可防可控,“十一五”規劃項目基本完成,干流河段COD 已基本消除劣V 類,部分區域水生態環境有所恢復,但大部分河段氨氮仍然超過V 類水體標準;支流水體污染依然十分嚴重。國家重大水專項在遼河流域實施了2 個項目14 個課題,已經凝煉并形成了一批成形的示范關鍵技術。遼寧省政府針對遼河干流的水生態恢復,劃定了遼河保護區,建立了遼河保護局,為流域統籌治理走出了“先行先試”的第一步。《遼河流域水污染防治“十二五”規劃》范圍覆蓋遼河流域和大凌河流域,共劃分3 個控制區,29 個控制單元。在此基礎上,根據水體敏感性、水環境問題重要性、水環境風險強弱等因素,篩選17 個優先控制單元,力求“十二五”期間取得明顯治污成效。

《遼河流域水污染防治“十二五”規劃》擬依托流域中14 個城市水污染防治方案,推行污染防治與生態恢復相結合的理念,在城市群污染防治推進流域水污染防治,這充分展示出相關地方政府改善遼河流域水環境的決心。為了有效促進《遼河流域水污染防治“十二五”規劃》目標,以便形成適用于遼河流域的最佳適用,最佳可行技術,力爭實現技術突破,本文從水污染控制與治理技術、水生態恢復與管理技術及水環境風險評估與預警技術等方面對遼河流域水環境管理技術研究進展進行概述,以系統反映水環境管理技術的研究情況,為遼河流域水環境管理提供技術支持,為貫徹水資源、水環境、水生態,三位一體的治污理念創造范例,以期遼河流域“十二五”治污成果成為開拓我國流域治污新思路的重要支撐。

1 遼河流域環境狀況

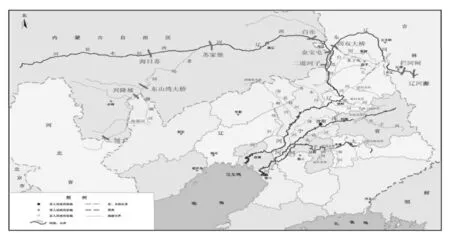

遼河流域是我國七大流域之一,流域總面積21.9 萬km2,其在遼寧省境內流域主要由2 個水系構成,即遼河水系和大遼河水系,涉及34 個縣,流經區域為經濟較為發達的工業聚集區和都市密集區,地理位置見圖1。

隨著遼河流域經濟的快速發展以及工業化和城市化進程,遼河遭到了嚴重污染,“九五”被納入了國家重點治理的“三河三湖”之列。遼河流域氨氮污染形勢嚴峻,流域生態環境破壞嚴重,經濟社會發展對水環境壓力持續增大等問題不斷突出,水污染體現區域、行業特征。

圖1 遼河流域地理位置圖

針對遼河流域水環境問題,“十一五”期間,從國家到地方各界,對遼河流域水環境管理技術進行了全面的研究,國家啟動重大科研項目支持遼河流域水環境管理技術研究,并取得了一定的成果,推動了遼河流域水質狀況的全面改善。

2 遼河流域水環境管理技術研究

2.1 水污染控制與治理技術

水體是流域的重要組成部分,水體污染和水環境質量狀況是影響流域健康的重要因素,進而影響著人類的健康。了解水環境質量狀況是掌握水污染類型、程度及原因以及治理水體污染的基礎。石玉敏等在對遼河流域水污染調查分析基礎上,對水污染防治規劃實施狀況進行分析,并提出遼河流域面源污染控制的方向和重點。

針對遼河流域重化工業密集,結構型、復合型和壓縮性污染嚴重以及農業面源污染分布等特點,學者也對遼河流域污染源類型及分布、污染物特征以及污染控制與治理技術進行了一系列研究。馬溪平等對遼河流域水質現狀進行了評價,并采用多元統計方法對主要污染物進行源解析;蘇丹等也對污染源解析技術進行了探討;劉瑞民等通過非點源污染輸出風險分析,對非點源污染對水庫水環境質量的影響過程模擬技術進行了探討;蘇杰運用多種分析方法分析遼河流域水環境因子時空變化特征,識別遼河流域主要污染類型,并對時空差異性進行評價;張鶴在對遼河流域控制單元劃分的基礎上,對典型污染物進行識別,并探討了控制單元污染負荷分配技術。

2.2 水生態保護與管理技術

水生態系統綜合水資源、水環境及水生生物等為一體,提供了大量的水產品及諸多生態服務功能。水生態保護與管理技術是流域水環境管理的重要組成部分,水生態狀況是流域水環境的綜合反映。

李艷利等在對遼河流域自然-社會經濟狀況、水生生物及水生態系統調查的基礎上,對遼河流域水生態系統特征進行了分析,并分析了環境要素對水生態的影響;付保榮等采用聚類分析和主成分分析等多元統計方法對遼河流域的水環境時空差異性進行分析評價;張博在對遼河流域水生態系統野外調查研究基礎上,按照“分區、分類、分級、分期”管理模式,以水源涵養功能和水生態系統自我維持功能為目標,對重點流域進行了水生態功能一級分區和二級分區區劃,其中二級分區以一級分區為基礎,以氣候、植被、土壤、土地利用、地貌類型為指標進行分區區劃;劉素平對遼河流域水生態三級功能分區進行了系統的研究;孟偉等也對遼河流域水生態分區進行了研究,將遼河流域劃分為3 個水生態地理區,即遼西北缺水區、遼中遼南少水區和遼東多水區。

不同的生態功能區,水生態承載力和水環境問題不同,因而產生的治理及管理技術也有多種。趙璐璐運用主成分分析方法、熵權綜合法和相關性分析法,對遼河流域水生態系統功能強弱進行排序,并分析得出各功能主要驅動因子及總體功能的主要驅動因子;韓宇舟和何俊仕針對遼河干流水資源的實際情況,依據遼河流域供需狀況,應用模糊綜合評價方法系統分析了遼河各個流域分區城市的承載力狀況;付玉娟等依據遼河流域水生態環境健康的基準,采用多目標方法對遼河流域遼寧省各市水資源極限承載力進行計算。

2.3 水環境風險評估與預警技術

隨著對水環境問題及其規律認識的不斷深化,對于水環境安全的研究越來越深入。對水環境所面臨的風險進行評估和預警可及時發現水環境現存的問題和潛在的風險,有助于早期發現問題并及時解決,因此對水環境風險評估和預警技術的研究是解決流域水環境問題、進行科學的流域水環境管理至關重要。

史玉強等以大伙房水庫為研究對象,在對水庫型飲用水源地水環境狀況調查基礎上,采用水質、魚類、藻類自動在線監測技術,監控預警大伙房水庫水質生態安全,并應用基因毒物質和軀體毒物質所致健康危害的風險評估方法對大伙房水庫水質健康風險進行評估,研究了遼河流域水庫型飲用水源地污染風險評估和預警技術;相關研究也針對遼河流域內水庫型應用水源地特征,對水庫型飲用水源地水環境生態風險識別技術進行了研究;在遼河流域渾河沈陽段的重點研究區域,對污染源風險等級、風險評價及水環境質量預警技術模型構建技術也進行了探討。

3 結 語

遼河流域水環境管理技術相關研究探索了遼河流域水環境管理的方法與技術,并開展了關鍵技術示范研究,推進了遼河流域水質改善和水生態環境的恢復。但遼河流域水環境管理工作任重道遠,水環境管理技術的實施效果有待進一步的評估,以實現水環境管理技術的業務化,為遼河流域的治理提供技術支撐。

[1]艾靜,萬新宇,周軍.水體污染對人體健康的危害[J].湖南農機,2011,38(7):203-205.

[2]付保榮等.遼河流域水環境時空差異性評價[J].2011,27(6):5-8.

[3]付玉娟,何俊仕,強小嫚,劉洋,韓宇洲.遼河流域各市水資源承載力計算分析[J].水土保持研究,2011,18(1):171-176.

[4]韓宇舟,何俊仕.遼河干流區水資源承載力綜合評價[J].中國農村水利水電,2010,(06):47-49.

[5]李艷利,徐宗學,李磊,李艷粉.遼河流域環境要素對水生態的影響[J].環境科學技術,2012,23(4):107-111.

[6]劉瑞敏,何孟常,王秀娟.大遼河流域上游非點源污染輸出風險分析[J].環境科學,2009,30(3):663-667.

[7]劉素平.遼河流域三級水生態功能分區研究[R].沈陽:遼寧大學,2011.

[8]馬溪平,呂曉飛,張利紅,徐成斌,張博.遼河流域水質現狀評價及其污染源解析[J].水資源保護,2011,27(4):1-4,18.

[9]孟偉,張遠,鄭丙輝.遼河流域水生態分區研究[J].環境科學學報,2007,27(6):911-918.

[10]石玉敏,王彤,胡成.遼河流域水污染防治規劃實施狀況分析[J].安徽農業科學,2010,38(36):20869-20871.

[11]史玉強,孫曉怡,金永民等.大伙房水庫水質生物在線監控預警及其健康風險評估[J].環境保護與循環經濟,2011,31(10):56-59.

[12]蘇丹,唐大元,劉蘭嵐等.水環境污染源解析研究[J].生態環境學報,2009,18(2):749-755.

[13]蘇杰.遼河流域水環境時空差異性評價[R].沈陽:遼寧大學,2011.

[14]王西琴,張艷會.遼寧省遼河流域污染現狀與對策[J].環境保護科學,2007,33(3):26-28,31.

[15]張博.遼河流域水生態功能一、二級分區研究[R].沈陽:遼寧大學,2011.

[16]張鶴.遼河流域控制單元劃分與典型污染物識別[R].沈陽:遼寧大學,2011.

[17]張楠,孟偉,張遠,鄭丙輝.遼河流域河流生態系統健康的多指標評價方法[J].環境科學研究,2009,22(2):162-170.

[18]趙璐璐.遼河流域水生態系統功能評價及主要驅動因子識別[R].沈陽:遼寧大學,2011.