基于旅游地生命周期理論的天柱山風景區旅游環境容量研究

張滿生 瞿 杰

(上海旅游高等專科學校,上海 201418)

1 旅游環境容量理論與旅游地生命周期理論

科學解決風景區旅游環境容量問題已刻不容緩。旅游環境容量是個概念體系,是指在特定的基礎設施條件下,一定時間內的旅游活動,不破壞自然生態環境,不損壞旅游資源,且滿足游客基本旅游需要,旅游資源空間所能承載的最大游客數量。

旅游地生命周期理論科學地將旅游地的演化分成不同發展階段,目前旅游界公認并被廣泛應用的旅游地生命周期理論是由加拿大學者巴特勒(Butler)1980年提出,他將旅游地的演化過程按照時間順序分成六個階段,即探察階段、參與階段、發展階段、鞏固階段、停滯階段、衰落或復蘇階段。我國旅游業正處于全面快速發展時期,大多數旅游地的發展處于第三與第四階段,因而該理論對于指導我國旅游地的規劃管理與開發具有更重要的現實意義。

本文以世界地質公園、5A 景區安徽天柱山風景區為例,依據巴特勒的旅游地生命周期理論,探究旅游地的發展階段與旅游環境容量的內在關系,從而為景區的規劃管理與開發提供科學依據。天柱山風景區發展分成如下階段:第一階段、探查與參與階段(1968年—1990年)。探查與參與階段內的游客數量少,旅游地各方面變化不大;第二階段、發展階段(1991年—2010年)。發展階段內的游客數量持續快速增長,游客數量平均年增長率為14.3%,旅游地各方面變化大;第三階段、鞏固階段(2011年至今)。

2 旅游心理容量與旅游管理容量分析

旅游心理容量分為旅游地居民心理容量與旅游者心理容量,人類的心理活動非常復雜,對于不同游客及不同的出游形式,要想測算出統一的旅游者心理容量幾乎不可能。一般旅游者心理容量要比旅游資源容量小得多,旅游資源容量中的空間標準就是依據旅游者相應的滿足程度所占空間大小確定,旅游者最低滿足所占空間值就是游客最低空間標準,該標準具有鮮明的“時代與人群特征”,據此測算出的容量為旅游資源空間極限容量;旅游者平均滿足程度達到最大時所占空間值就是基本空間標準,據此測算出的容量為旅游資源空間合理容量,所以旅游者心理容量體現為旅游資源空間容量,無須另外測算,旅游資源合理容量與旅游者心理容量可視為相等。旅游地居民的心理容量測算難度非常大,到目前為止這方面的研究進展很慢。天柱山風景區內沒有居民,無須測算旅游地居民心理容量。

旅游管理容量。由于天柱山風景區屬于典型山岳型景觀,很難具體測量旅游管理容量,旅游管理容量一般不會成為最終的限制性容量,很少對其測算。但景區的管理非常重要,管理制度、管理能力、管理技術等對景區可持續發展具有重要的現實作用。

3 不同發展階段旅游生態容量的測算及其變化特征分析

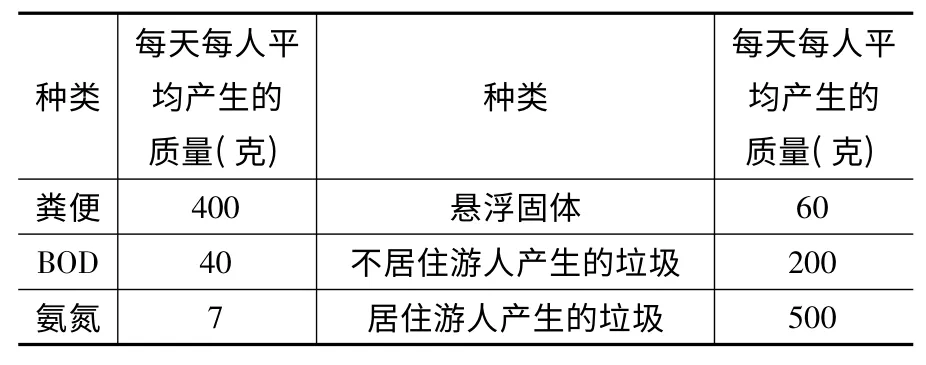

自然風景區旅游生態容量的測算主要立足于兩個方面,一方面自然環境自身凈化和吸收游客產生污染物及恢復游客對景區產生直接消極影響的能力;另一方面,景區人工處理游客垃圾的能力。綜合兩方面因素,可給出旅游生態容量的測算公式EEGC =min(WEC,AEC,SEC,EEC)(公式一),其中:EEBC—環境生態容量,WEC—水環境承載量,AEC—固體廢氣物環境承載量,SEC—大氣環境承載量,EEC—植被環境承載量。(公式一)表明環境生態主要由水環境、固體廢氣物環境、大氣環境與植被環境四個方面構成,他們有各自的環境承載量,而最終的生態容量是四個中的最小一個。由于天柱山屬于典型的山岳型景區,且為國家級森林公園,所以AEC 必是四個限制性容量中的最小容量,而AEC 由景區自然凈化垃圾與人工處理污染物能力決定,即得(公式二),其中:Pi—每位旅游者一天內產生的第i 種污染物量;Si—自然生態環境凈吸收第i 種污染物數量;Ti—每種污染物的自然凈化時間,取一天;Qi—每天人工處理掉的第i 種污染物量;n—旅游污染物種類數。景區污染物主要由游客帶進,游客產出污染物標準(見表1)。

表1 旅游者產生的主要污染物(中國)

目前為止國內外關于旅游地自然環境對污染物的凈化與吸收方面的專門研究還是空白,沒有可以參照的標準去計算公式中的SiTi數,但天柱山82.46 平方公里的森林面積完全能夠自然凈化大量游客所產生的BOD、氨氮、懸浮固體三種污染物,另糞便屬于易分解的有機肥料,故這四種污染物不可能成為生態限制性因素。由(表一)知游人產生的垃圾數量較大,而游客產生的垃圾主要是通過人工方式處理。由此得出可操作性的生態環境容量計算公式:式三)。其中:人工日處理游客各種垃圾的總量;每一位游客日產生的僅靠人工處理的垃圾量。依據表一、各年游客數量與各年實際從事垃圾處理的工人數,利用(公式三)測算出天柱山風景區生態容量依次為:1991年為400 人次/日;2001年為2880 人次/日;2011年為7200 人次/日。

通過上面測算的數據可知:在旅游地發展的整個生命周期內,旅游生態容量變化幅度較大,但由于該容量由環衛工人的數量與工作效率決定,所以景區管理部門完全可以根據游客實際數量靈活增減環衛工人數量,采取分段承包作業,一般不可能成為最終的限制性容量。1991年僅5月1日、2日,10月1日、2日共四天游客數量均超過當年生態環境的極限容量值即400 人次,而其他時間游客數量遠小于400 人次,所以沒有造成明顯的垃圾污染;但是2001年全年共有21 天的游客數量超過當年生態環境的極限容量值即2880 人次,景區管理者由于沒有提前制定出相應的應急機制,超載期間沒及時增加環衛工人,導致景區出現嚴重的白色污染。但隨著天柱山風景區的不斷發展,景區管理上的不斷完善,旅游生態容量不太可能再成為最終的限制性容量。天柱山風景區現階段景區內固定有45 位環衛工人,另視具體情況增加工人,景區內時刻保持整潔衛生。

4 不同發展階段旅游經濟發展容量的測算及其變化特征分析

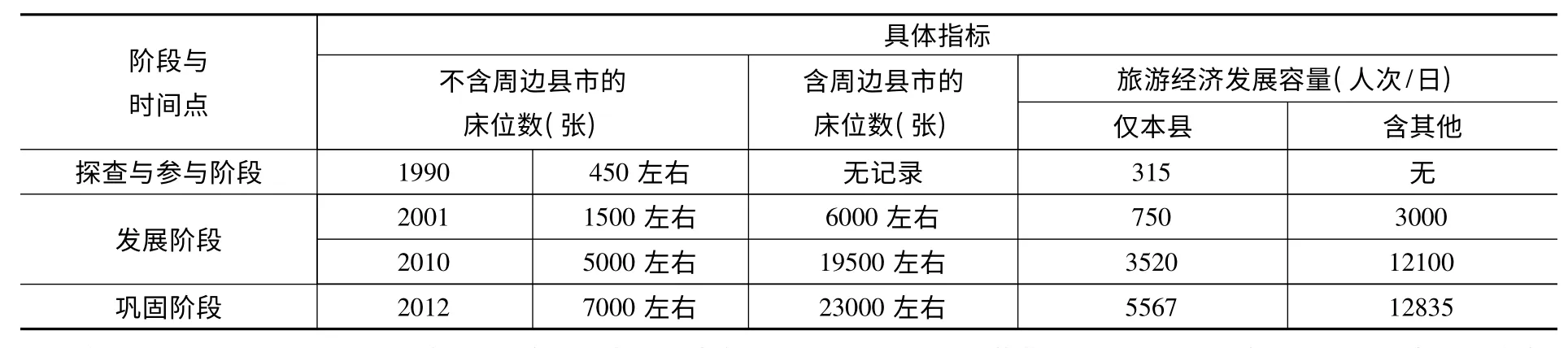

測算旅游經濟發展容量首先要界定地域范圍,即游客在當地實際吃住行購的區域。天柱山風景區內沒有常住居民,為游客提供后勤保障主要依靠距離景區27 公里外的潛山縣城,然而隨著當地經濟的快速發展,基礎設施不斷改進和完善,道路通行效率提高,游客在當地實際吃住行購的區域不斷擴大,景區內、景區邊緣鄉鎮甚至相距50 公里外的安慶市、太湖縣城都成為游客吃住行區域。旅游經濟發展容量主要由水、電、通訊、交通、住宿、餐飲等方面的日供給能力決定。天柱山風景區所在區域的水資源歷來豐富,電、交通、通訊、餐飲在各發展階段都沒有成為經濟發展容量的關鍵限制因素,僅住宿設施成為旅游經濟容量的限制因素。可供游客住宿用的床位數量就成為旅游經濟發展容量,該數量應該是總數量減去提供給非游客住宿的數量,通過當地賓館、招待所、旅館一年內平均每天入住率、總床位數及年旅游總人數,可推出各年平均每天提供給非游客的床位數量。具體測算情況如下表。

表2 旅游經濟發展容量測算結果

在第一階段內,旅游經濟發展容量雖然很小,但由于游客數量更少,所以住宿設施數量沒有形成瓶頸。在1997年至2004年的黃金周期間,天柱山風景區的游客數量超過了本縣的旅游經濟發展容量,出現游客露宿野外的嚴重狀況。雖然本縣的旅游經濟發展容量年增長速度達到11.7%,但是由于游客數量的增長速度超過了旅游經濟發展容量的增長速度,同時周邊地區交通不便,不能及時分流,僅而在旅游高峰期間造成接待設施不足窘況。但隨著交通設施的改善,從2004年起游客可以方便地分流到周邊縣市入住,社會經濟容量就應以加上周邊縣市為準即12835 人次/日,于是可以保證將來很長時間內旅游經濟發展容量不可能成為限制性的容量。

5 不同發展階段旅游資源空間容量的測算及其變化特征分析

旅游資源是發展旅游業的基礎,旅游資源容量是旅游環境容量概念體系中的核心容量。本人結合國家《風景名勝區規劃規范》(GB 50298-1999)中采納的面積計算法與長度測算方法,給出如下的整個風景區理論日極限容量的數學測算模型:C =T/T0×Cq,其中:Cq=C—整個旅游資源空間極限日容量(人次);T—景區日開放時間(小時);Cq—整個旅游資源空間極限時點容量(人);As—所有景點或所有小分景區的極限時點容量之和(人);ai—表示第i 個景點或小分景區的極限時點容量(人);Si—第i 個景點或小分景區的面積(平方米);Sio—游客在第i 個景點或第i 個小分景區的平均最低空間標準(平方米);m—景點與分景區的個數;R—景區所有道路(含索道)極限時點容量,以進入各景點不出現擁堵為標準來確定間距;L—景區道路總長度(米);Ts—游客平均在所有景點或所有小分景區停留的時間(小時);T0—游客在整個景區平均逗留時間;v—游客在景區道路上的平均步行速度(米/小時);ε—游客除景點和景區道路外可能到達區域的極限時點容量(人)。

注:如果Sio表示游客在第i 個景點的平均基本空間標準,那么C 就表示旅游資源空間合理日容量。

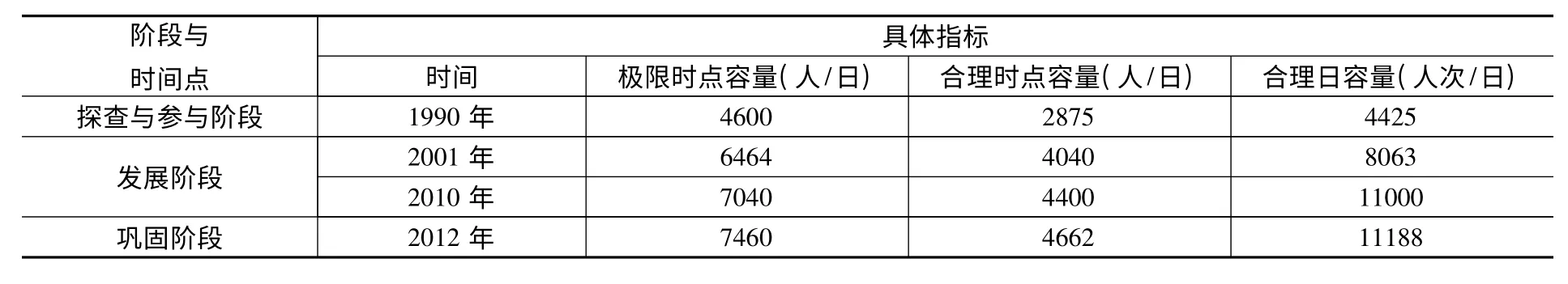

當空間標準固定后,旅游資源空間月容量與年容量可直接由日容量乘以對應的天數獲得,所以天柱山風景區旅游環境容量只需測算日容量。利用以上模型,結合天柱山風景區的相關數據,測算出不同發展階段的天柱山風景區旅游資源極限時點容量與旅游資源空間極限日容量,見表3。

表3 天柱山旅游資源空間容量表

旅游資源空間極限容量在整個周期內的增長速度僅為3.6%,在所有基本容量中最小,增長速度出現前快后慢的變化特征,這是由于天柱山屬于自然資源性質的景區。到目前為止,天柱山風景區發展至今,旅游資源空間容量從沒成為最終的限制性容量。當未來某天旅游資源空間成為限制性的容量時,可具體可分析超載的類型與原因,依據資源空間容量的測算模型,通過調節模型中的各可變指標達到控制資源空間容量與游客數量之間的平衡關系。

6 結 論

目前及未來一段時間內,天柱山風景區的整體承載力完全可以承受游客數量的增長需要,天柱山管理委員會的工作重點應轉到景區的市場營銷。

[1]保繼剛,楚義芳.旅游地理學[M](修定版).北京:高等教育出版社,2005.

[2]王曉燕. 北京頤和園旅游環境容量分析[J].河北師范大學學報(自然科學版)2007(3):403-408.