遼寧省高等職業院校學生體質干預的理論與實踐

青少年學生是祖國的未來,明日的棟梁。調查顯示最近二十年來,我國青少年學生體質在持續下降:肺活量、速度、力量等體能素質下降,肥胖學生增加,“豆芽”數量有所增加,學生近視率居高不下,觸目驚心(初中生近視率60%;高中生近視率76%;大學生近視率83%)。為了及時了解我國學生體質健康狀況的發展變化趨勢及可能出現的新的健康問題,為學校體育衛生工作的宏觀決策提供科學依據,在5年一次大規模全國學生體質調研的基礎上,教育部從2002年開始,在北京、內蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、福建、河南、湖北、湖南、廣東、云南、重慶、甘肅、新疆等14個省(市、區)建立了“全國學生體質健康監測網絡”,每兩年對我國學生體質健康狀況進行一次監測并發布公告。以此推動各級教育部門、學校、家長、社會更加關心青少年學生的身心健康,促進廣大青少年學生積極鍛煉身體。梁啟超先生曾說:少年強則中國強,少年弱則中國弱。看來青少年學生的體質下降已經不是一件單純的小事了,而是關乎國家社稷、民族強弱的大事了。中共中央國務院2007年7號文件《關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》的頒布,標志著國家將學生體質健康提高到了前所未有的戰略高度。

1、研究對象與方法

1.1、研究對象

撫順職業技術學院700人、遼寧機電職業技術學院551人、遼陽職業技術學院100人、沈陽廣播電視大學128人、遼寧林業職業技術學院128人、遼寧石化職業技術學院171人、遼東學院等三所院校1837人,共3615人。

1.2、研究方法

1.2.1、文獻資料法

查閱我國近10年來的高職院校學生體質監測、體質健康研究等相關資料,做為理論研究的依據。

1.2.2、測量法

依據教育部學生體質健康標準,運用scl90心理測量軟件、心理健康測試表,進行測量。

1.2.3、問卷調查法

研究使用3種問卷:(1)自測健康評定量表(SRHMS);(2)健康知識問卷;(3)學生健康素質提高的干預機制問卷(學生健康意識,職能部門對健康問題的認識、投入、管理體系等)。

1.2.4、實驗研究法

通過對實驗學生進行體質檢測、評價,并依據學生目前的體質狀況,制定運動處方,實驗人群在干預系統下完成所布置的訓練任務。

1.2.5、數理統計法

運用spss15.0社會科學統計軟件,對相關數據進行分析。

2、研究結果與分析

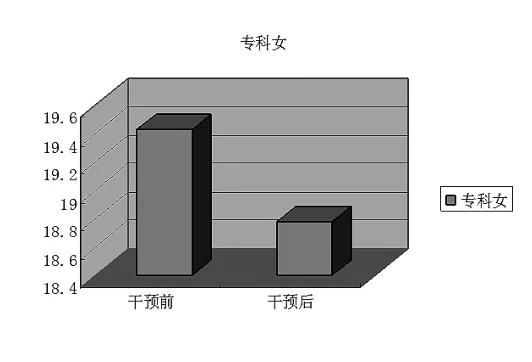

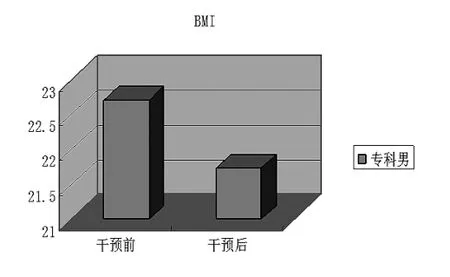

2.1、運動處方教學對學生身體形態的影響

身體形態是量化研究人體外部特征的重要方法。它是研究人體的生長發育規律、體質水平、營養狀況必不可少的方法手段,同時也是衡量身體健康水平的重要組成部分。身體質量指數(Body Mass index,簡稱BMI),又稱體重指數。國際上作為衡量整體肥胖程度的指標。〈18.5為輕體重,≥18.6-〈24.0為正常體重,≥24.01-〈28.0為超重,≥28.01為肥胖。由圖1和圖2顯示,經過干預練習,男、女生的身體形態指標(BMI)都優于練習前,說明科學、合理的干預練習能增強機體熱能的消耗,加強脂肪的動員,同時抑制脂肪的合成,減少脂肪的積累,提高代謝率消耗體內多余脂肪,使體脂減少。

圖1

圖2

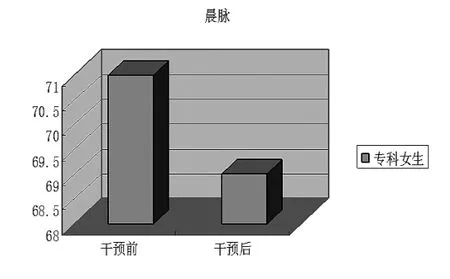

2.2、運動處方教學對學生身體機能的影響

身體機能是指人的整體及其組成的各器官、系統所表現的生命活動。身體機能得到發展,可以使呼吸肌的力量增強,胸廓運動的幅度加大,從而改善呼吸機能;可以使心肌力量增強,血管壁彈性增大,從而改善心血管機能。圖3-圖6表明,通過干預手段能很好的促進專科學生身體機能發生顯著變化,使安靜心率的明顯下降,肺活量的顯著增大,這都表明采取科學、合理的干預措施,可以有效地提高人體的呼吸系統、心血管系統、神經系統等身體各系統的生理功能。

圖3

圖4

2.3、運動處方教學對學生身體素質的影響

圖5

圖6

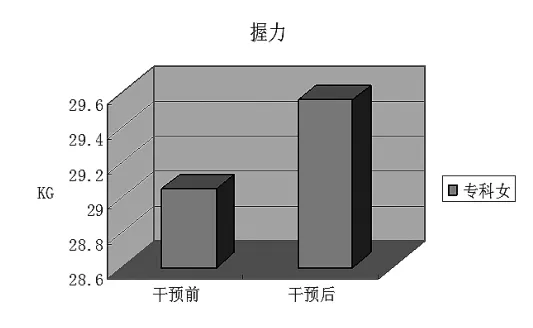

身體素質是人體活動的一種能力。它是指人體在運動、勞動和生活中所表現出來的力量、速度、耐力、靈敏和柔韌性等能力。身體素質,因人而異。良好的身體素質是促進生長發育,增進健康以及掌握運動技術,提高運動成績的基礎。圖7-13表明,通過干預手段后專科男女學生的耐力素質、力量素質和柔韌素質分別出現了不同程度的提高,說明實施運動處方能達到針對學生的個人特點,以增強體質、促進健康發展為主要目標。在體育鍛煉中身體活動的負荷強度,鍛煉時間長短和運動頻率等都有很強的針對性。這種運動處方模式更能有效地促進學生的身體健康。

圖7

圖8

圖9

圖10

圖11

圖12

圖13

2.4、運動處方教學對學生生理健康的影響

以遼寧省林業職業技術學院為例。實驗前后學生的身體形態發育沒有顯著變化(P>0.05)。(見表1)因為大學生的年齡處于青春后期,生長發育很緩慢,在半年的實驗過程中,對身體形態的影響是十分有限的。結果表明,實驗班學生心肺功能好于對照班(P<0.01),差異非常顯著。原因之一是實驗班學生在運動處方教學中不斷變換角色與啟發引導等,大大增加了與不同角色的人接觸,增加了學生鍛煉意識,滿足尋求新奇、超越自我的心理,獲得情感的充分宣泄,提高了學習和身體鍛煉的積極性,促進心肺功能提高。原因之二是運動處方教學中能夠根據不同學生個體差異指定不同的學習目標,通過自己的努力,都能完成,激發學生的學習熱情和鍛煉身體、增強體質的積極性。練習強度和密度增大,促進呼吸系統、心血管系統的發育,提高各系統的機能。

實驗班學生身體素質好于對照班(P<0.01),差異非常顯著。原因之一是實驗班學生在運動處方教學過程中,受角色地位和教師傳和導的影響,長期處于主動、領導、指揮的位子,以身作則,并形成了以學生為主體,導為主線,能夠主動自學,增加了體育鍛煉的效率,使肌力有顯著的提高。原因之二是實驗班學生采用運動處方教學,教師啟發、引導、分層次等教學,能夠有針對性教學,節省很多時間,有利于增加體育課的練習密度。比如層次指導技術、教學比賽等不影響別組學生的練習與比賽,使得其它組學生的練習密度提高了,從而全班的練習密度提高。

2.5、運動處方教學對學生心理健康的影響

以遼寧省林業職業技術學院為例。運動處方教學在教學實施過程中做到了因材施教,分層管理,極大地發揮了學生的主動性和積極性,學生表象興趣濃厚,熱情高漲,合作能力強,對人的情感,意志,性格,能力,動機,興趣,氣質都起到促進的作用。學生的精神面貌也煥然一新,人際交往也有很大改善,個性能力提高較快。這種個性品質對于現在的復雜的生存環境和人際交往以及強大的社會競爭來說是至關重要的。運動處方教學對學生個性發展有著良好的影響,實驗班學生個性心理好于對照班(P<0.01),效果非常顯著。(見表2)原因之一:在運動處方教學分層次教學中,以合作小組為教學單位,增加了相互檢查,相互交流,及組內互幫互學和組外相互競爭。培養了學生團結互助、積極向上、集體協作的精神。在組與組之間的教學比賽中,培養學生機智靈活、敢打敢拼、沉著冷靜、協同配合等良好的作風和心理品質,常參加這種運動可培養學生的良好性格,尤其對那些內向、孤僻、軟弱、優柔寡斷的學生可克服其性格弱點,逐步形成開朗、勇敢、頑強的性格。增強自信心,體驗成功感,激發學習興趣,調動學生積極性、主動性、創造性。使學生發展所長,各有所長,使課堂成為個體展現自我,發展自我的大舞臺。原因之二:在運動處方教學角色轉化教學中,增加了學生角色轉化機會,如學生課課做小結,準備活動中扮演教師領跑、做徒手操、游戲,在組與組比賽做仲裁、裁判員等。能使敷衍、缺乏責任心、畏縮、退卻、自卑的人有責任感、敢做敢為;能使天真、依賴、隨群者變得精明能干、行為得體、自立自強、當機立斷;能使浮躁者心平氣和、自律嚴謹;對墨守成規者變得喜判斷、評價、求新。學會了裁判員冷靜、沉著、隨機應變、當機立斷、以事實為依據,以規則為準繩、執法要嚴、違法必糾,鐵面無私的角色特征;在角色扮演中,學習角色特征,完善自我。原因之三:在運動處方教學中的表現教學,在教師的指導下,通過語言暗示,提高了學生觀察,思考,記憶,想象能力。培養了學生處事冷靜,教會學生以盡量飽滿的情緒和正確的學習態度去開發自己的智能。通過思考表現再現,使學生獨立思考、理解、掌握基本規律的能力得到發展,提高獨立解決問題的能力,促使個性特長的形成和發展,使其個性得以優化。

表1:運動處方教學對學生生理健康的影響

3、結論與建議

3.1、結論

3.1.1、對高職院校的學生來說,在校期間的體育教學為學校體育的最后一環,對學生的終身體育意識的形成、終身體育習慣的養成具有至關重要的作用。學生體質健康研究是促進學生體質健康發展至關重要的因素。隨著體質研究的不斷深入,學生體質健康干預成為研究重點,它不僅可以為政府、教育行政部門、學校提供提高學生體質健康水平的理論依據,還可以從實踐層面為學生提高體質健康提供科學指導。本研究在理論與實踐層面都取得了重大成就。

3.1.2、根據學生的體質現狀及興趣特點選取的不同健身運動處方,不僅能增強學生的體質,而且符合學生參加體育活動的多重動機和對體育社會多功能的需要,且鍛煉的方法多樣、手段靈活。要求鍛煉時基本部分平均心率是 120-150次/分,且大多數學生能夠適應這一運動強度,且心率越偏向高的一側,健身效果就更有時效。

3.1.3、由于鍛煉的方法與側重點不同,健身運動處方鍛煉對學生身體形態、生理機能、身體素質等各指標的影響是不一樣的,主要反映在各實驗組實驗前后對比的差別顯著性上,而且不同運動處方組表現出有顯著性差別的項目也不盡相同。這說明不同項目的健身運動處方可以使學生達到不同的鍛煉效果。

3.1.4、受試者通過參加健身運動處方鍛煉后健身鍛煉的整體效果非常明顯。本研究結果可以在一定程度說明學生的體質仍存在較大的發展潛力。

3.2、建議

3.2.1、學生專項健身運動處方的推廣應用,完善了高職院校專項運動處方鍛煉模式,如建立各專項運動處方教材體系、方法體系、測試體系和宣傳體系,本研究運動強度可以借鑒和推廣,但要與學生自身身體機能相適應,循序漸進,身體機能強健的,應采用運動心率的上限,相反應采用運動心率的下限。

3.2.2、健身運動處方的設計,既要注意運動項目的選擇,更應關注練習內容的科學組合和練習方法的合理運用,高校的體育工作者應進一步加大對學生健身意識的宣傳教育工作,充分調動他們健身鍛煉的積極性和主動性。

表2:運動處方教學對學生個性心理的影響

3.2.3、政府、社會、家庭、學校積極融入。彌合教育體制、生活方式、思想意識、傳統習慣等因素與學生體質健康之間存在的斷裂;對相關政策制度進行不斷的完善調整,實現真正的良性干預。社會要形成良好的文化氛圍,引導積極向上的生活方式。