建筑施工企業傷亡事故法律糾紛分析與解決對策

王 堃 李 燕 王 麓 徐學偉

(中建八局 第二建設有限公司,山東 濟南250022)

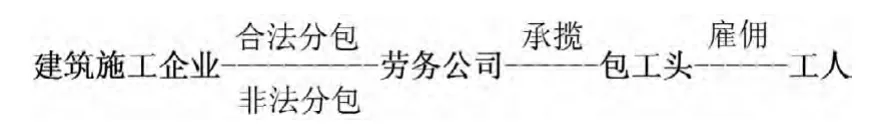

由于工作性質高危,傷亡事故糾紛是建筑施工企業常見的法律糾紛。 該類糾紛涉及多方主體(建筑施工企業、勞務公司、班組長(俗稱包工頭)、工人),法律關系十分復雜。 通常,建筑施工企業會將建筑工程勞務分包給具有相應資質的勞務公司;勞務公司通常會找包工頭進行轉包,由包工頭募集工人進行建設施工。勞務公司、包工頭與工人之間通常情況下不會簽訂任何形式的勞動合同。 工人若發生安全事故,責任應當由誰來承擔?

1 建筑施工企業傷亡事故法律關系及兩種救濟方式

1.1 建筑施工企業、勞務公司、包工頭及工人之間的法律關系

如圖1 所示,建筑施工企業與勞務公司之間是“承攬關系”,勞務公司和包工頭之間亦是承攬關系。 包工頭和工人之間乃是雇傭關系。傷亡事故發生后,建筑施工企業和勞務公司都有可能需要承擔賠償責任。對建筑施工企業而言,是否將勞務合法分包給勞務公司,是該企業是否承擔事故責任的關鍵。

圖1

1.2 工人的兩種救濟方式

傷亡事故發生后,傷亡工人及其家屬有兩種救濟方式:工傷保險賠償和人身損害賠償。 尋求工傷保險賠償的前提是,傷亡工人及其家屬需要證明工人與用工主體之間(建筑施工企業、勞務公司)存在“勞動關系”。 這里的勞動關系是指,用人單位招用勞動者為其成員,勞動者在用人單位的管理下,提供由用人單位支付報酬的勞動而產生的權利義務關系。勞動關系下的權利義務關系不僅僅包括“提供勞動”、“支付報酬”,還包括了《勞動法》、《勞動合同法》及其實施條例中規定的一系列的權利義務。①尋求人身損害賠償時,需要證明工人與包工頭、勞務公司、建筑施工企業之間存在雇傭關系。 這里的雇傭關系和勞務關系乃同一概念②,是指雇員向雇主提供勞務,而雇主向雇員支付報酬的民事法律關系。 這兩種救濟方式的對比如下:

主張與用工主體存在“勞動關系” —— 工傷保險賠償

主張與用工主體存在“雇傭關系(勞務關系)”——人身損害賠償

2 傷亡工人要求工傷保險賠償

傷亡事故發生后,傷亡工人及其家屬可以請求確認傷亡工人與建筑企業、勞務公司之間存在勞動關系,并申請工傷保險賠償。若建筑施工企業將工程勞務合法分包給勞務公司,受傷工人只能主張與勞務公司之間存在勞動關系,而不能主張與建筑企業之間存在勞動關系。 其法律依據是原勞動與社會保障部《關于確立勞動關系有關事項的通知》第四條:“建筑施工、礦山企業等用人單位將工程﹙業務﹚或經營權發包給不具備用工主體資格的組織或自然人,對該組織或自然人招用的勞動者,由具備用工主體資格的發包方承擔用工主體責任。 ”

根據該通知的相關規定,通常情況下傷亡工人只能要求確認和用工主體存在勞動關系。③在建筑施工企業將勞務合法分包給勞務公司的情況下,用工主體乃是勞務公司。此時,只能主張傷亡工人和用工主體——勞務公司之間存在勞動關系。 該通知第四條屬于例外規定,若建筑施工企業非法分包,應當承擔用工主體責任。 也即如果建筑施工企業將工程非法分包給不具有相應資質的企業,那么傷亡工人及其家屬可以根據該條主張建筑施工企業承擔用工主體責任。

除此之外,發包的組織與個人承包經營者也有可能承擔連帶賠償責任。 《勞動合同法》第94 條規定:“個人承包經營違反本法規定招用勞動者,給勞動者造成損害的,發包的組織與個人承包經營者承擔連帶賠償責任。 ”根據這一條的規定,如果建筑施工企業,將工程勞務發包給個人承包經營者(通常情況下是包工頭),當工人在從事勞動活動過程中遭到損害, 建筑施工企業與個人承包經營者承擔連帶賠償責任。如果建筑施工企業將工程勞務合法分包給具有相應資質的勞務公司,而勞務公司將將工程勞務轉包給個人承包經營者。此時,當工人在從事勞動過程中遭到損害,勞務公司應當與個人承包經營者承擔連帶賠償責任。

3 當傷亡工人尋求人身損害賠償救濟時的法律關系分析

工傷保險并非傷亡工人的唯一救濟途徑。傷亡工人及其家屬還可以依照民法中的雇傭關系的相關規定, 向雇主主張人身損害賠償責任。

最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第11 條規定:“雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應當承擔賠償責任。 雇傭關系以外的第三人造成雇員人身損害的,賠償權利人可以請求第三人承擔賠償責任, 也可以請求雇主承擔賠償責任。雇主承擔賠償責任后,可以向第三人追償。 雇員在從事雇傭活動中因安全生產事故遭受人身損害,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。 ”

根據該條規定,若雇員在安全生產事故中受到人身損害,通常情況下應當由雇主承擔責任。 在建筑施工領域,若建筑施工企業已進行合法勞務分包,則雇主應為勞務公司,因為在這種情況下負責招募員工從事相關工作的是勞務公司而非建筑施工企業。只有在建筑施工企業知道或應當知道勞務公司沒有相應資質或安全生產條件的情況下,建筑施工企業才有可能與雇主承擔連帶賠償責任這也就意味著只有當建筑施工企業違反相關規定,將工程勞務分包給不具備相關資質的情況下,建筑施工企業才會和勞務分公司就傷亡工人的人身損害賠償承擔連帶責任。

盡管雇員在上下班途中遇到的人身傷害,并非該解釋第十一條所說的“從事雇傭活動中”遭受的人身損害,但從保護雇員利益的角度來看,若雇員所受傷害,符合《工傷保險條例》的第14 條第6 款的“工傷”,④則應當參照該款規定,認定雇員所受到的傷害屬于“從事雇傭活動中受到的人身損害”。此時,受傷工人可以主張雇主(勞務公司)承擔賠償責任,也可以要求交通肇事者承擔賠償責任。 雇主(勞務公司)承擔賠償責任后可以向交通肇事者追償。⑤

4 結語

由于建筑施工領域法律關系的復雜性,傷亡事故出現后,責任主體認定成為一個棘手的問題。 對于建筑施工企業而言,勞務分包是否合法是其是否承擔損害賠償責任的關鍵。 在勞務分包的情況下,傷亡工人與建筑施工企業之間既不存在雇傭關系也不存在勞動關系;如果勞務分包合法,建筑施工企業也無需根據例外條款與勞務公司承擔連帶賠償責任。 對于傷亡工人及其家屬而言,其既可以主張和用工主體存在勞動關系,主張工傷保險賠償;也可以要求雇主承擔人身損害賠償責任。在勞務分包的情況下,這里的用工主體和雇主乃是勞務公司,而非建筑施工企業。 但對于勞務分包是否合法,傷亡工人及其家屬并不知曉,所以在請求確認勞動關系時,會同時要求確認與勞務公司和建筑施工企業存在勞動關系;在請求人身損害賠償時,會將包工頭、勞務公司和建筑施工企業列為共同被告。 此時,建筑施工企業應當全面分析法律關系,以事實為依據、以法律為準繩,切實維護自身合法權益。

[1]中華人民共和國民法通則[Z].1987 年1 月1 日起施行.

[2]中華人民共和國侵權責任法[Z].2010 年7 月1 日起施行.

[3]中華人民共和國合同法[Z].1999 年10 月1 日起施行.

[4]中華人民共和國勞動法[Z].1995 年1 月1 日起施行.

[5]中華人民共和國勞動合同法[Z].2008 年1 月1 日起施行.

[6]工傷保險條例[Z].中華人民共和國國務院令第375 號.

[7]建設工程安全生產管理條例[Z].中華人民共和國國務院令第393 號.

[8]原勞動與社會保障部.關于確立勞動關系有關事項的通知[R].勞社部發〔2005〕12 號.

[9]最高人民法院.關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(三)[Z].法釋〔2010〕12 號.

[10]最高人民法院.關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋[Z].法釋〔2003〕20 號.

注釋:

①例如,《勞動法》 第3 條規定:“勞動者享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規定的其他勞動權利。 ”

②2007 年10 月29 日,最高人民法院通過的《民事案件案由規定》中“合同糾紛”規定:“110、勞務(雇傭)合同糾紛”。 法院已經將勞務合同和雇傭合同視為同一民事法律關系,當作同一案由來受理。 案由是指法院依據爭議的民事法律關系所確定受理案件的類別,同一民事法律關系歸入同一類別,屬于同一案由。

③《關于確立勞動關系有關事項的通知》第1 條:“用人單位招用勞動者未訂立書面勞動合同,但同時具備下列情形的,勞動關系成立。 (一)用人單位和勞動者符合法律、法規規定的主體資格;(二)用人單位依法制定的各項勞動規章制度適用于勞動者,勞動者受用人單位的勞動管理,從事用人單位安排的有報酬的勞動;(三)勞動者提供的勞動是用人單位業務的組成部分。 ”

④《工傷保險條例》 第14 條第6 款規定:“以下七種情形可以認定為工傷:……在上下班途中,受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的;法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。 ”

⑤除最高法的司法解釋外,《建設工程安全生產管理條例》第24 條也對建筑安全事故的責任承擔問題作出規定:“建設工程實行施工總承包的, 由總承包單位對施工現場的安全生產負總責。 ”需要注意的是,這里的負總責指的是行政責任而非民事責任。