電導率對城鎮污泥電滲透脫水效果的影響

董立文 ,汪誠文 ,張鶴清 ,王玉玨 * (.清華大學環境學院,北京 00084;.西門子(中國)有限公司,北京000)

隨著中國經濟的快速發展和城鎮化水平的不斷提高,污水處理設施的數量也在快速增加,這些污水處理設施產生了大量的剩余污泥.據統計,目前全國含水率為 80%的污泥的年產量很快將突破 3000萬 t[1],并且在“十二五”期間還會繼續快速增長.

現階段,我國城鎮污泥的處理處置方式主要有填埋、土地利用等[1].根據《城鎮污水處理廠污泥處置-混合填埋用泥質》(GB/T 23485-2009)[2]和《城鎮污水處理廠污泥處置-農用泥質》(CJ/T 309-2009)[3]的規定,將污泥進行填埋或者農用時,含水率必須降低至 60%以下[2-3],但是經過常規的機械脫水后,污泥的含水率一般在80%左右[4-6],遠遠達不到這一要求.因此,在對污泥進行處理處置前,必須對其進行深度脫水.電滲透脫水技術是一種新興的污泥深度脫水技術,其基本原理是對污泥施加電壓,在電場的驅動下實現污泥中泥水的分離,從而達到對污泥進行深度脫水的目的.

由于不同污水處理廠的進水水質不同,所產生污泥的電導率等性質也會有所差異.基于Helmholtz–Smoluchowski 理論,電滲透脫水速率主要由污泥的 zeta電位及所施加的電流密度等因素決定[7].污泥電導率對污泥的 zeta電位以及電滲透脫水過程中的電流密度具有重要影響,因此可能會對污泥的電滲透脫水效果產生影響.目前關于電導率對污泥電滲透脫水效果影響的研究很少,并且集中于對含水率為 97%~99%的稀污泥的研究[7-8].對經過機械脫水后的污泥再進行電滲透脫水可以最大限度地降低能耗[9],因此本研究采用經過機械脫水后的含水率為 86%的污泥泥餅來研究電導率的變化對污泥電滲透脫水效果的影響.

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗所用污泥取自北京某污水處理廠,為經過帶式壓濾后的混合污泥脫水泥餅,取樣后將污泥放置在 4℃的冰箱中保存.試驗開始前,將污泥取出,在室溫條件下放置一段時間,使其達到室溫.該污泥的基本性質如表1所示:

表1 污泥的基本性質Table 1 Properties of the sludge

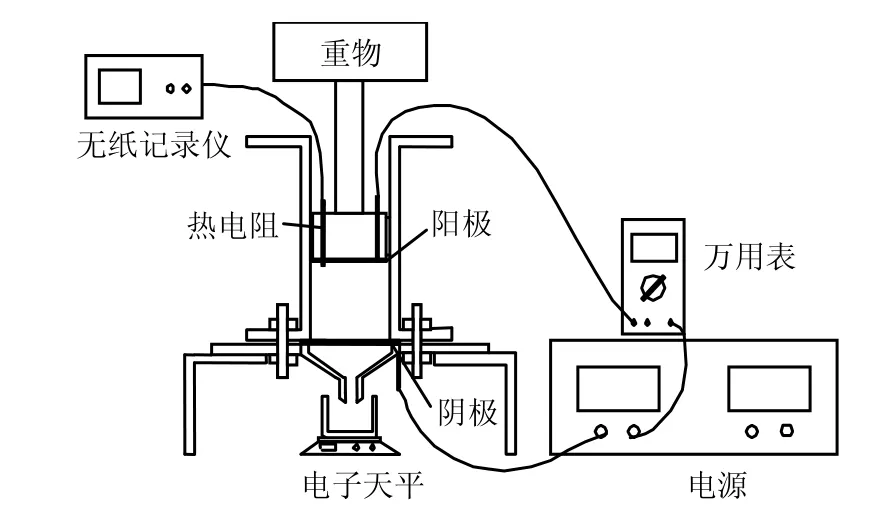

1.2 試驗裝置

圖1為電脫水的實驗裝置.該裝置包括1個圓柱型反應器、1個活塞、1個打孔鈦基釕銥涂層陽極、1個打孔不銹鋼陰極,1個穩壓穩流電源電源(WYK-120V/5A,上海意澤)和數據采集系統.圓柱形反應器內徑為 70mm,外徑為 90mm,高度為150mm.在實驗中,將污泥放置在2個電極之間,上部的鈦基釕銥涂層陽極接正電、下部的不銹鋼陰極接負電.試驗過程中的電流變化用萬用表(Fluke 287,美國福祿克)記錄.脫水過程中污泥泥餅溫度的變化用熱電阻測定,并由無紙記錄儀記錄.陽極上打有16個4mm的孔,以便能及時排出通電時電解水產生的氣體,陰極上有145個3mm的排水孔,使脫除掉的水分能及時流出.在陰極上部放有 48μm 孔徑的尼龍濾布,用來攔截污泥顆粒.反應器下方放置有一個電子天平,記錄脫除水分的重量隨時間的變化,以計算污泥的含水率隨時間的變化情況.脫水過程中的機械壓力通過在活塞上方添加重物的方式提供.為保證實驗結果的準確性,每個試驗均重復1次,結果取平均值.

圖1 電滲透脫水實驗裝置Fig.1 Schematic representation of electro-osmotic dewatering

1.3 污泥性質測定

污泥pH值和電導率的測定方法為:稱取10g污泥樣品于燒杯中,加入25mL的去離子水,用玻璃棒劇烈攪動1~2min,然后靜置30min,用pH計和電導率儀測定上清液的 pH 值[10]和電導率.污泥含水率則通過稱取一定量的污泥在 105℃下烘干24 h后冷卻稱重測定.揮發性有機物通過將測完含水率的污泥樣本放置在馬弗爐里,在550℃下灼燒1h后冷卻稱重測定.Zeta電位通過將少量污泥在高純水中制成透明懸浮溶液,調節污泥的 pH值和電導率至原始污泥的數值后用Zeta電位儀測定.

1.4 試驗設計方法

為了提高污泥的電導率,采用向污泥中添加Na2SO4溶液的方式:向50g污泥中加入5ml不同濃度的 Na2SO4溶液,使污泥中的 Na2SO4含量為7.1g/kg DS,14.2g/kg DS,21.3g/kg DS,28.4g/kg DS,此外,向50g污泥中加入5ml去離子水作為對比.未添加 Na2SO4以及添加了不同濃度的 Na2SO4溶液后的污泥的電導率分別為:(1003±7.79),(1407±11.67),(1751±12.81),(2233±33),(2575±15)μS/cm.

為降低泥中的電導率,采用去離子水清洗的方式:將一定質量的污泥進行高速離心,隨后取出上清液,加入等質量的去離子水并混合均勻.未經清洗的污泥以及將污泥分別清洗1遍,3遍,5遍,7遍后的污泥的電導率為(988±22.33), (722±7.67),(545±3.67), (399±13.5), (371±4.33) μS/cm.

在電滲透脫水過程中:機械壓力為 76kPa,電壓梯度為 30 V/cm,污泥厚度為 1.0cm,陽極為打孔的鈦基釕銥涂層(RuO2/Ir2O3-Ti)電極.

2 結果與分析

2.1 污泥zeta電位與電導率的關系

根據Helmholtz-Smoluchowski理論,電滲流速率的方程可以表示為[7-8]:

式中: D 為液體的介電常數, F/m;μ為流體的黏度;ζ為污泥的Zeta電位, mV;i為脫水過程中的電流密度, A/m2;λ為污泥的電導率, μS/cm.

圖2 污泥的Zeta電位與電導率的變化關系Fig.2 Relationship between the conductivity and Zeta potential of sludge

污泥顆粒表面一般都帶有一定的負電荷,為了平衡這些電荷,顆粒表面就會吸附一些陽離子,構成了污泥的雙電層系統.當污泥中的離子含量較高時,會壓縮污泥顆粒的雙電層,使污泥Zeta電位的絕對值變低,反之,污泥的Zeta電位的絕對值則會升高[7].從圖2即可以看出這一趨勢變化.

2.2 電導率變化對污泥電滲透脫水效果的影響

圖3和圖4是在不同電導率下,污泥電滲透脫水過程中含水率隨時間的變化情況.可以看出,無論電導率如何變化,經過 20min的電滲透脫水后,都能使污泥的含水率降至60%以下.

圖3 提高電導率時污泥電脫水過程中含水率隨時間的變化Fig.3 Effect of increasing the sludge conductivity by Na2SO4 addition on the electro-dewatering performance

圖4 降低電導率時污泥電脫水過程中含水率隨時間的變化Fig.4 Effect of decreasing the sludge conductivity by deionized water washing on the electro-dewatering performance

添加 Na2SO4使污泥的電導率升高,電滲透脫水 5~7min便可以使污泥的含水率降至 60%.經過20min的脫水后,未添加Na2SO4的污泥的最終含水率為51.2%,當加鹽的量為Na2SO4含量為7.1, 14.2, 21.3, 28.4 g/kg DS時,污泥的最終含水率分別為 51.4%,47.4%、48.1%、45.7%,因此添加無機鹽對污泥的電滲透脫水效果有一定的促進作用.對污泥清洗以降低污泥的電導率,電滲透脫水 7~8min后便可以使污泥的含水率降低至60%以下,經過20min脫水后,未清洗的污泥的最終含水率為52.3%,分別經過1、3、5、7次清洗后的污泥的最終含水率為52.3%、54.1%、52.4%、53.1%.因此,隨著污泥電導率的降低,污泥的脫水速率以及最終脫水效果也稍有下降.

從式(1)可以看出,影響電滲透脫水過程最重要的參數是污泥的Zeta電位和所施加的電流密度,此外,污泥的電導率及電解質也發揮了一定的影響[7-8].當污泥電導率升高時,由于帶電離子增加,壓縮污泥的雙電層,使 Zeta電位降低,使污泥的電滲透脫水速率降低.但是電導率升高使脫水過程中通過的電流密度增加,這會提高污泥的電滲透脫水速率,因此,由于Zeta電位和電流密度的共同作用,使得污泥電導率升高時,電滲透脫水效果會有所提高.與之相反,當使用去離子水清洗的方式使污泥的電導率降低時,污泥的Zeta電位有所提高并且污泥中液體的黏度(μ)降低,這都會提高電滲透脫水效果,但是通過污泥泥餅的電流密度將會下降,幾種因素的綜合作用導致污泥電滲透脫水效果的下降.不過從圖3和圖4中可以看出,電導率的變化對污泥的電滲透脫水效果的總體影響不大.

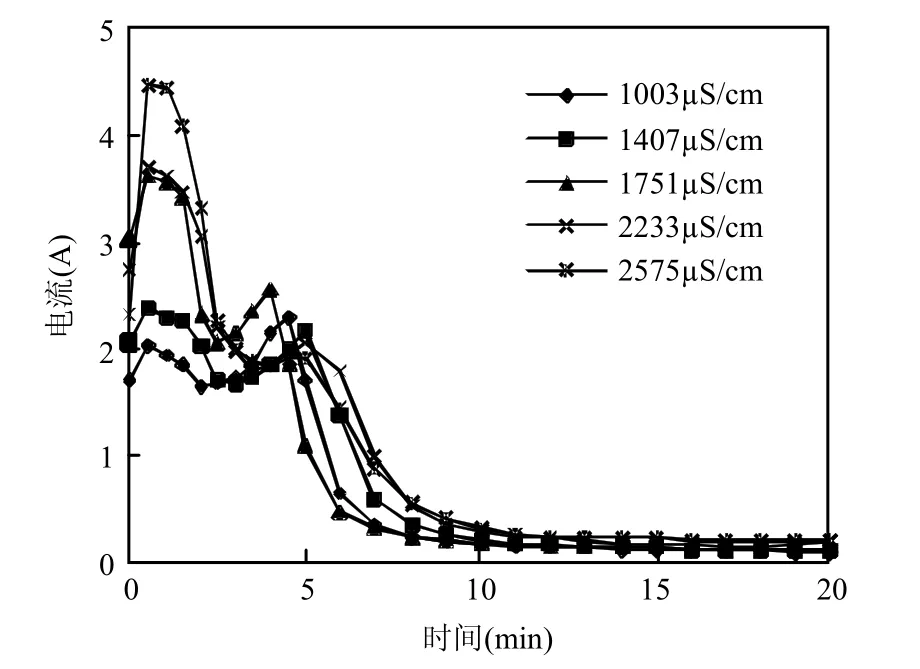

2.3 不同操作條件下污泥電流的變化

圖5和圖6是在不同電導率下,電滲透脫水過程中通過污泥的電流隨時間的變化情況.添加 Na2SO4使污泥的電導率升高,電滲透脫水過程的初始階段通過污泥的電流也隨之升高.采用清洗污泥的方式使電導率降低時,隨著清洗強度的增大,電滲透脫水的初始階段通過污泥的電流也隨之降低.

無論污泥的電導率升高還是降低,電流曲線都會出現2個峰值.第1個峰值是在脫水的初始階段,由于機械壓力的作用,使得污泥被壓實,污泥內部的空隙被水分填滿,污泥電阻就會降低,電滲透脫水過程中通過污泥泥餅的電流升高[11].此外,由于在電滲透脫水的過程中,陽極和陰極附近都會發生電解水反應,陽極處會有H+和 O2產生,陰極處會有 OH-和 H2產生,因此,污泥中的離子濃度會提高, H+會在電場的作用下向陰極移動,OH-會在電場的作用下向陽極移動[12],會對電滲透脫水過程中的電流產生一定的影響,并且可能是電流變化曲線中第 2個峰值產生的原因[13-14].此后,由于污泥中水分進一步減少,污泥的電阻也迅速增大,因此通過污泥泥餅的電流也迅速減小,直至趨近于0 A.

圖5 提高電導率時電流隨時間的變化Fig.5 Effect of increasing the sludge conductivity by Na2SO4 addition on the current during electrodewatering

圖6 降低電導率時電流隨時間的變化Fig.6 Effect of decreasing the sludge conductivity by deionized water washing on the current during electro-dewatering

2.4 不同電導率下電脫水過程中溫度的變化

圖7和圖8是污泥的電導率變化時,電滲透脫水過程中污泥泥餅溫度隨時間的變化情況.

圖7 提高電導率時脫水過程中污泥泥餅溫度隨時間的變化Fig.7 Effect of increasing the sludge conductivity by Na2SO4 addition on the temperature of sludge cake during electro-dewater

圖8 降低電導率時脫水過程中污泥泥餅溫度隨時間的變化Fig.8 Effect of decreasing the sludge conductivity by deionized water washing on the temperature of sludge cake during electro-dewatering

在電滲透脫水過程中,由于有電流通過污泥泥餅,因此會有部分電能以熱量的形式散發出去.散發出去的熱量與2/i λ成正比關系[7],因此,泥餅溫度的變化與通過的電流大小有密切的關系.所以添加 Na2SO4的量越高,在脫水過程的初始階段通過污泥泥餅的電流越大,溫度上升的速率越快,達到的最高溫度也越高.未添加 Na2SO4的污泥泥餅所能達到的最高溫度為59℃,當污泥的電導率達到2575μS/cm時,脫水過程中泥餅的最高溫度可以達到 72℃.此外,隨著清洗強度的增加,脫水過程的初始階段通過污泥泥餅的電流減小,因此溫度的上升速率也在變小,所能達到的最高溫度也在變低.未經清洗的污泥的泥餅所能達到的最高溫度為65℃,而經過7遍清洗后的污泥泥餅所能達到的最高溫度則為59℃.

溫度的變化對于污泥的電滲透脫水過程也有一定的影響.由于溫度升高,使得污泥中水分的黏度降低,根據 Helmholtz-Smoluchowski理論,將有利于電滲透脫水的進行[7,15].但是溫度的升高表明在電滲透脫水過程中,有一部分能量以熱能的形式散失掉,這也增加了脫水過程中的能耗.

2.5 不同電導率下脫水過程中能耗的變化

電脫水過程中的能耗通過下式計算[16]:

式中:E為脫除單位水分所需能耗, kW?h/kg去除水;m為脫除的水分的重量, kg;U為脫水過程中所加電壓,V;I(t)為脫水過程中的電流隨時間的變化,A;t為脫水時間, h.

表2和表3列出了在不同初始電導率下進行20min的電滲透脫水后的污泥最終含水率以及含水率達到 60%時去除單位水分所需要的能耗.可以看出,當使用加鹽調質,使污泥的電導率從1003μS/cm增加到2575μS/cm時,去除單位質量的水分所需要的能耗從 0.1380kW?h/kg去除水增加到0.2335kW?h/kg去除水,增加了 69.2%.當使用去離子水清洗污泥7次,使污泥的電導率從987μS/cm降低到371μS/cm時,去除單位水分所需要的能耗從0.1822 kW?h/kg去除水降低到 0.1385 kW?h/kg去除水,減少了 24%.由此可知,電導率的變化對污泥的電滲透脫水效果影響不明顯,但是卻能顯著影響脫水過程中的能耗.這也說明,將電滲透脫水技術應用于電導率較低的污泥,可以在保證脫水效果的情況下最大限度地降低能耗.

表2 加鹽調質下電脫水20min后污泥所能達到的含水率及所需能耗Table 2 Energy consumption and final moisture content after 20 min of electro-dewatering of saltpreconditioned sludge

表3 污泥清洗下電脫水20min后污泥最終含水率及所需能耗Table 3 Energy consumption and final moisture content after 20min of electro-dewatering of deionized water washed sludge

3 結論

3.1 電滲透脫水技術可以使污泥的含水率降低至 60%以下,達到國家規定的將污泥用于填埋和農用時對含水率的要求.

3.2 電導率的變化對污泥電滲透脫水效果的影響有限,但是對脫水過程中的能耗有較為明顯的影響.當使用添加 Na2SO4的方式使污泥的電導率從1003 μS/cm增加到2575μS/cm時,電滲透脫水能耗增加了 69.2%.當使用去離子水清洗的方式使污泥的電導率從 987μS/cm 降低到371μS/cm 時,電滲透脫水能耗降低了 24%.因此,從節省能耗的角度出發,電滲透法更適于對電導率較低的污泥進行脫水.

[1]戴曉虎.我國城鎮污泥處理處置現狀及思考 [J].給水排水,2010,38(2):1-5.

[2]GB/T 23485-2009 城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋泥質[S].

[3]CJ/T 309-2009 城鎮污水處理廠污泥處置 農用泥質 [S].

[4]Lee J K, Shin H S, Park C.Performance evaluation of electrodewatering system for sewage sludges [J].Korean J.Chem.Eng, 2002,19(1):41-45.

[5]邵立明,顧偉妹,徐華成,等.脫水污泥生物干化及產物農用性質評價 [J].農業環境科學學報, 2011,30(11):2379-2383.

[6]姜瑞勛,李愛民,王偉云.脫水污泥薄層干燥特性及動力學模型分析 [J].中國環境科學, 2009,29(1):22-25.

[7]Citeau M, Larue O.Influence of salt, pH and polyelectrolyte on the pressure electro-dewatering of sewage sludge [J].Water Res.,2011,45(6):2167-2180.

[8]Chen Guohua, Lai Keith C K, Lo Irene M C.Behavior of Electro-osmotic Dewatering of Biological Sludge with Salinity [J].Separation Science and Technology, 2003,38(4):903-915.

[9]Saveyna Hans, Pauwelsb Geert, Timmerman Rik, et al.Effect of polyelectrolyte conditioning on the enhanced dewatering of activated sludge by application of an electric field during the expression phase [J].Water Research, 2005,39(13):3012-3020.

[10]GB 7895-87 森林土壤pH值測定 [S].

[11]Glendinning S, Mok C K, Kalumba D.Design framework for electrokinetically enhanced dewatering of sludge [J].J.Environ.Eng-Asce., 2010,136(4):417-426.

[12]彭桂群,田光明.采用電動修復增強技術去除電鍍污泥中重金屬[J].中國環境科學, 2010,30(3):349-356.

[13]Aziz A A A, Dixon D R, Usher S P, et al.Electrically enhanced dewatering (EED) of particulate suspensions [J].Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects, 2006,290(1-3):194-205.

[14]Mahmoud A, Olivier J, Vaxelaire J.Electrical field: A historical review of its application and contributions in wastewater sludge dewatering [J].Water Res., 2010,44(8):2381-2407.

[15]Weber K, Stahl W.Improvement of filtration kinetics by pressure electrofiltration [J].Separation and Purification Technology,2002,26(1):69-80.

[16]Yuan C, Weng C H.Sludge dewatering by electrokinetic technique: effect of processing time and potential gradient [J].Adv.Environ.Res., 2003,7(3):727-732.