通過控制機艙噪聲降低風電場噪聲影響

方 琳,翟國慶,李爭光,祁海軍 (浙江大學環境污染控制技術研究所,浙江 杭州 310058)

在全球能源短缺、環境污染等問題日益突出的背景下,風能作為一種可再生的清潔能源受到世界各國的關注,風電產業因此得到迅速發展[1-2].至2011年8月底,我國并網運行的風電場就達 486個[3].然而,風力發電機組將風能轉化成電能的同時,也會產生噪聲污染[4-5].近年來,國內不斷有公眾投訴風電場噪聲影響[6].

風電場噪聲主要包括葉片噪聲(氣動噪聲)和機艙內部發電機等設備噪聲(機械噪聲及結構噪聲)兩大部分[7].對于已經安裝投運的風電機組,降低機組葉片噪聲難度較大,但針對國產風電機組機艙內發電機、齒輪箱和冷卻風扇等設備排放噪聲強度大,機艙本身密封性能相對較差,機艙進、排風口未設計安裝消聲器或消聲量較低,機艙罩壁剛度、阻尼系數偏小,罩體隔聲量特別是低頻隔聲量較低,罩體殼體振動輻射低頻噪聲也較大,機艙總體輻射噪聲在風電場噪聲特別是遠場區噪聲中占有較大比重的特點,可采取針對性工程措施降低機艙噪聲影響.

本文以已投運的某典型國產風電機組為例,在全面調查測量并分析機艙噪聲與振動基礎上,研究提出了切實可行的機艙噪聲與振動控制措施,并對工程實施后的降噪效果進行了跟蹤實測.文獻檢索表明,這是國內首次專門針對投運的國產風電機組機艙噪聲進行工程治理,降低風電場噪聲影響的案例.

1 機艙噪聲與振動調查、測量

1.1 現場簡介

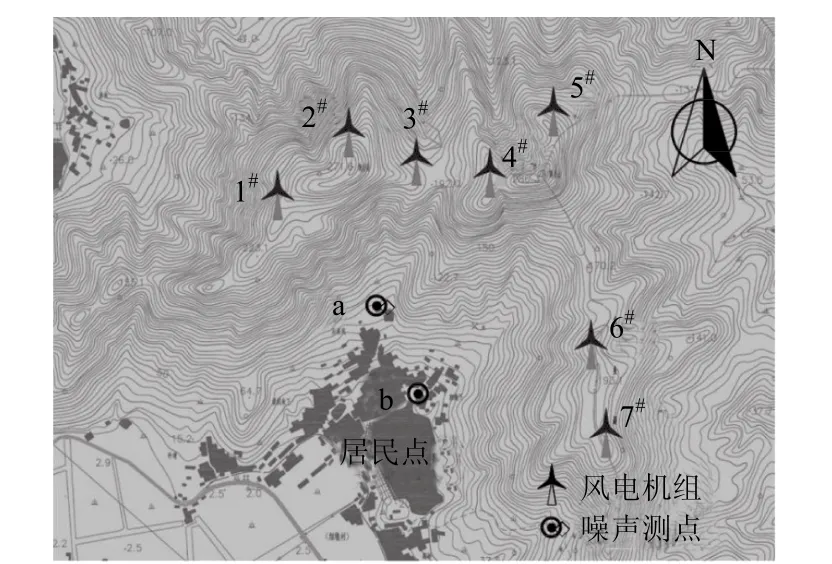

某風電場地處海島一山脊上,共有風力發電機組7臺,風電機組及附近居民點分布(含噪聲測點布置)見圖1,每臺風電機組與圖中噪聲測點a、b間的直線距離見表1,風力發電機組主要參數見表2.

圖1 風電機組分布及居民點處噪聲測點布置Fig.1 The sketch map of the distribution of wind turbines and noise measurement points

表1 居民點處噪聲測點距風電機組直線距離(m)Table 1 Straight-line distances between noise measurement points in the residential area and wind turbines(m)

表2 風力發電機組主要參數Table 2 Main parameters of the wind turbine

現場調查發現,風電場附近居民點處夜間能清楚感受到風電機組噪聲.當地居民不斷投訴風電機組噪聲影響,要求聲環境質量達到 1類聲環境功能區夜間標準.

1.2 測量方法

選取一臺最為典型的風電機組,對其機艙的混響時間、隔聲量及噪聲與振動信號進行測量,測量前后儀器均經過校準[8].測量時天氣、風速均符合測量條件[8].除測試機組外,測試時其他風電機組均暫停運行.

1.2.1 機艙混響時間的測量 在風電機組所有設備均停止運行的條件下,采用聲源截斷法測量機艙混響時間.

1.2.2 機艙隔聲量的測量 在風電機組所有設備均停止運行的條件下,通過 AWA6291型實時信號分析儀分別測得機艙頂蓋內、外各倍頻程聲壓級.受現場測量條件限制,用機艙頂蓋內外測點的聲壓級差估計機艙隔聲量,測點布置見圖2.

1.2.3 機艙噪聲的測量 在風電機組所有設備均停止運行、僅發電機冷卻風機運行和所有設備均正常運行等3種工況下,用AWA6291型實時信號分析儀分別測量機艙內 4個測點處噪聲的 A聲級和頻譜,噪聲測點布置見圖2.

圖2 噪聲及振動測點布置Fig.2 Positions of noise and vibration measurement points

1.2.4 機艙振動的測量 在風電機組所有設備均正常運行的條件下,通過LDS Photon II便攜式四通道噪聲與振動動態信號分析儀分別對機艙內 6處振動信號進行采樣,并采用信號分析軟件RT Photon 6.104細化分析振動數據.振動測點布置見圖2.

2 機艙噪聲與振動測量結果及分析

2.1 機艙內混響時間特性

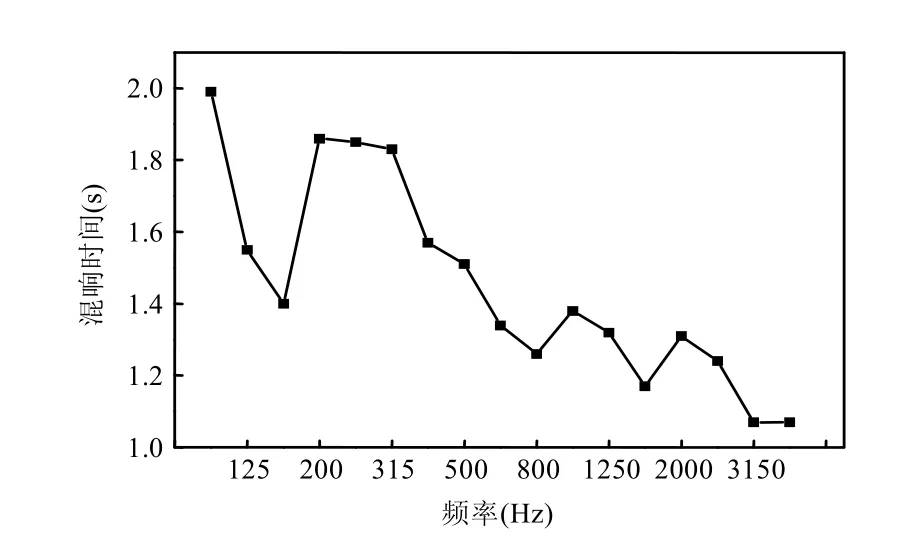

圖3為各1/3倍頻程中心頻率上機艙混響時間測量結果.由圖3可知,500Hz及以下頻率上混響時間為 1.4~2.0s,500Hz以上混響時間為 1.0~1.4s,表明機艙內 500Hz及以下中低頻段反射聲能相對比較顯著.

圖3 機艙混響時間Fig.3 The reverberation time of the engine room

現場調查發現,機艙內部設備及玻璃鋼罩體均為硬質且光滑的反射面,除設備占用空間外,機艙內剩余空間容積不大,是導致機艙混響時間偏長的原因.

2.2 機艙隔聲量

表3 各倍頻程上的機艙隔聲量Table 3 Sound insulation indices on one octave spectra

表3為各倍頻程上的機艙隔聲量的測量結果.由表3可知,125Hz以下各倍頻程隔聲量均小于20dB,在31.5Hz、63Hz這2個倍頻帶隔聲量小于10dB,31.5~8000Hz各倍頻帶隔聲量平均值約為 20dB.現場調查表明,機艙局部位置有開口,機艙進、出風口基本沒有安裝消聲器,這是導致機艙各倍頻帶隔聲量均較低的主要原因.而機艙壁玻璃鋼材質剛度低、殼體振動較大是導致低頻聲隔聲量較低的另一原因.

2.3 噪聲測量結果與分析

圖4為3種不同工況下,發電機冷卻風機進風口噪聲的 1/3倍頻程頻譜.在風電機組所有設備均停止運行的條件下,機艙噪聲(背景噪聲)以中低頻為主,各1/3倍頻程上聲壓級最大為67.8dB;僅發電機冷卻風機運行的條件下,機艙內噪聲級顯著升高,各頻帶聲壓級最高達到89.4dB,100~500Hz各頻帶聲壓級升高31.4~ 38.4dB,500~1000Hz各頻帶聲壓級升高37.3~ 38.9dB,1000~16000Hz各頻帶聲壓級升高 34.9~ 40.8dB.在所有設備均正常運行的條件下,與僅發電機冷卻風機運行時相比,機艙各1/3倍頻帶聲壓級增量為0.4~12.8dB.根據圖4給出的測量結果,由聲疊加原理可計算得到發電機冷卻風機的噪聲貢獻值為 90.5dB(A),其他設備噪聲貢獻值為96.5dB(A).

圖4 發電機冷卻風機進風口噪聲1/3倍頻程譜Fig.4 1/3-octave spectra of wind path noises of generator cooling fan

圖5為風電機組所有設備均正常運行條件下,機艙內4個不同測點處噪聲的1/3倍頻程譜.由圖5可知,各測點處噪聲的1/3倍頻程譜特性基本一致,表明機艙內聲場分布較均勻,這與混響時間測量結果相吻合;并且機艙內噪聲屬寬頻噪聲,在中心頻率為125Hz的1/3倍頻程上,聲壓級最高達97.1dB.

圖5 機艙內噪聲1/3倍頻程譜Fig.5 1/3-octave spectra of noises in engine room

2.4 振動測量結果及分析

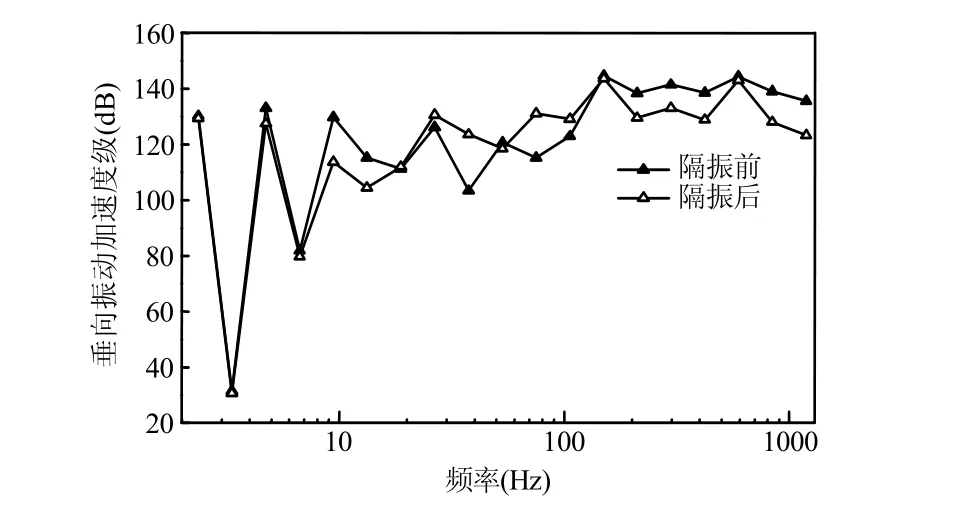

圖6 發電機隔振前后垂向振動加速度級Fig.6 Vertical vibration acceleration levels on and under rubber vibration isolation of generator

圖6、圖7分別是發電機下橡膠隔振器、機艙罩側壁與支撐發電機等設備的鋼架間橡膠隔振器隔振前后的振動測量結果,圖 8是檢修平臺與機艙罩側壁上測點振動測量結果.由圖 6~圖 7可知,發電機下、機艙罩側壁與設備鋼架間已有橡膠隔振器對300Hz以上具有一定隔振效果,隔振后垂向振動加速度級下降 0.3~12.2dB,對300Hz以下的振動幾乎沒有隔振效果,隔振效果符合橡膠隔振器的隔振性能.由圖8可知,檢修平臺300~1000Hz垂向振動加速度級明顯高于機艙罩側壁,即在總的振動能量中,機艙罩壁300Hz以下中低頻振動能量占總振動能量比重更顯著,根據噪聲與振動的相關性,機艙殼體振動所輻射的300Hz以下的噪聲在總輻射聲能中所占比重也更顯著.

圖7 機艙側壁與發電機所在鋼架隔振前后垂向振動加速度級Fig.7 Vertical vibration acceleration levels on and under rubber vibration isolation between lateral wall of engine room and steel frame supporting generator

圖8 檢修平臺及機艙側壁垂向振動加速度級Fig.8 Vertical vibration acceleration levels on the maintenance platform and the lateral wall of engine room

3 噪聲與振動控制措施

考慮到風電機組機艙高達 61.5m.艙外風速較大,搭建施工平臺較為困難且工程成本較大,應盡可能設計可在機艙內實施的減振降噪措施.根據風電機組機艙噪聲與振動測量的分析結果,針對性地提出以下噪聲及振動控制措施.

3.1 阻尼減振及隔聲措施

為增大機艙罩壁剛度和阻尼,抑制罩體振動,提高機艙隔聲量(特別是低頻聲隔聲量),主要設計采取以下措施.在機艙內壁加筋,筋間距為0.6m×0.6m,材質為邊長為5cm的L型玻璃角鋼拼成“”形,用專用膠粘貼在現有玻璃鋼材質的機艙罩內壁,在0.6m×0.6m方格內粘層2~3層單層厚度為 2mm 橡膠板.在橡膠板表面再鋪設1mm 鋁板,形成約束阻尼.對機艙孔縫采用玻璃鋼填縫劑進行密封.采用消聲縫技術提高輪轂與機艙間隙處隔聲量.

3.2 消聲措施

對發電機冷卻風機進排風口、機艙室外進、排風口均設置消聲器,考慮到安裝空間,設計消聲量大于15dB,以降低進排氣噪聲及由艙內輻射至艙外噪聲.通過對機艙內設備位置的微調,消聲器外端與機艙罩外壁平齊,在安裝空間允許情況下,設計消聲器進、排風口風速盡可能小于6m/s.對擋雨板處扇形開口等具有與外界大氣連通功能的開口處,安裝百葉式消聲器.

3.3 吸聲措施

為降低機艙內混響聲,間接提高機艙隔聲量.根據機艙內噪聲頻譜設計懸掛無紡布包裹的一定容重和厚度巖棉板.在發電機及傳動軸等高噪聲源下方等允許空間處放置可移動式吸聲體,部分設備上方懸掛圓柱形空間吸聲體.

3.4 隔振措施

安裝固有頻率較低滿足荷載要求的預應力彈簧隔振器,替換現有橡膠隔振器.為減小風電機組起動、停止過程中,經過共振區時設備及其鋼架的振幅,配備相應阻尼器.

4 治理效果

為降低工程造價,分步實施上述措施.在實施阻尼減振和隔聲措施、消聲措施后,在接近切出風速(12m/s)情況下,機艙正下方地面測點、居民點a、b測點處A聲級測量結果見表4.結果表明,治理后機艙正下方地面處噪聲 A聲級降低約4dB,輻射至附近居民點處噪聲 A聲級降低約3dB,有效降低了風電機組對周圍居民的影響,且達到了1類聲環境功能區夜間標準[11].

表4 治理前后不同測點處A聲級Table 4 A-weighted sound pressure levels of different measurement points before and after engineering treatment

可見,針對國產風機機艙噪聲控制措施較為薄弱,機艙噪聲在風電機組輻射聲能中所占比重較大等特點,通過控制機艙噪聲可降低風電場噪聲影響,降噪效果在3~4dB左右.

5 結論

5.1 測試并詳細分析了某典型國產風電機組的機艙混響時間、艙壁隔聲量、艙壁振動、艙內噪聲、既有隔振器隔振效果等特性.

5.2 根據測試分析結果,結合風電場附近最近居民點處噪聲污染現狀及達標要求,設計了阻尼減振和隔聲、消聲、吸聲及隔振等4類工程措施.

5.3 實施阻尼減振和隔聲措施、消聲措施后,在臨近切出風速(12m/s)條件下,對降噪效果進行了實測.結果表明,機艙正下方地面處A聲級下降約4dB,居民點處A聲級下降約3dB.居民點處聲環境質量達到GB3096-2008中的1類聲環境功能區夜間標準.

[1]阿瑟勞斯·澤爾沃斯.全球風電發展現狀及展望 [J].中國能源,2008,30(4):23-28.

[2]Leung D Y C, Yang Y.Wind energy development and its environmental impact: A review [J].Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012,16:1031-1039.

[3]風電安全監管報告 [R].北京:國家電力監管委員會, 2011.

[4]翟國慶,徐 婧,鄭 玥,等.風電機組噪聲預測 [J].中國環境科學, 2012,32(5):927-932.

[5]Pedersen E.Human response to wind turbine noise-perception,annoyance and moderating factors [R].G?teborg, Sweden: The Sahlgrenska Academy, G?teborg University 2007.

[6]谷朝君.風力發電項目主要環境問題及可能的解決對策 [J].環境保護科學, 2010,36(2):89-91.

[7]Oerlemans S, Sijtsma P, López B M, et al.Location and quantification of noise sources on a wind turbine [J].Journal of Sound and Vibration, 2007,299:869–883.

[8]DL/T1084-2008 風電場噪聲限值及測量方法 [S].