高寒惡劣環(huán)境條件下變電站建構筑物混凝土的耐久性分析

張廣平

(甘肅省電力設計院,蘭州市 730050)

0 引言

混凝土結構是目前使用最為廣泛的結構形式,人們對混凝土性能的改善、提高也隨工程實踐的增多和科學技術的發(fā)展而不斷完善。隨著時間的推移,人們認識到已建工程的耐久年限并非永久,相反遠低于設計壽命。這些過早“衰老”的工程不僅需要耗用龐大的重建與維修費用,還會造成間接的經濟損失和安全隱患,這種現象稱為“混凝土耐久性危機”,發(fā)達國家已經為此付出了巨大代價[1-2]。如何根據檢測或監(jiān)測結果對在役混凝土結構進行耐久性評價,合理預測其剩余使用壽命并給出具體可行的防治措施是土木工程領域近年的熱點問題。

甘肅省地處黃土、青藏和內蒙古三大高原交匯地帶,地貌復雜多樣,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁交錯分布。總體上氣候干燥,氣溫日較差大,太陽輻射強。惡劣的地理環(huán)境以及復雜的氣象環(huán)境為電力基礎設施建設帶來了諸多困擾,尤其是高寒地區(qū)和酸堿土壤分布區(qū)域,電力設備以及混凝土建構筑物、鐵塔基礎長期經受高寒惡劣環(huán)境的考驗以及鹽堿土壤的侵蝕,嚴重影響本地區(qū)電力基礎設施的使用壽命,無法滿足國家電網公司提出構建物使用壽命60年的要求。如何提高電力基礎設施建構筑物中混凝土耐久性顯得迫在眉睫,甘肅省電力設計院在甘肅省電力公司的大力支持下,對全省444座已投用變電站進行了分類篩選,并通過調查混凝土的耐久性提出了相關的防治措施。

1 調研方案

針對甘肅省的氣候環(huán)境、地質條件,根據對以往變電站建構筑物設計、維修加固實踐和對已有變電站混凝土病害進行總結分析,發(fā)現影響混凝土耐久性的因素多種多樣,由于各因素間的交互影響,因此,根據多因素的研究結果分析實際工程混凝土耐久性的工作尚處于起步階段。在甘肅省境內,影響變電站混凝土耐久性的因素主要有以下5類:(1)工業(yè)污染或碳化;(2)自重濕陷性黃土濕陷變形;(3)干濕循環(huán);(4)凍融循環(huán);(5)鹽漬土侵蝕。有些混凝土工程設計壽命在50~100年,但其中相當一部分在10年內就出現了裂縫、剝落、破損等問題。

在現運行的11座變電站中,選取4條線路(A、B、C、D代表線路順序)進行調研,如表1所示。其中A1、A2位于蘭州周邊典型工業(yè)地區(qū),工業(yè)排放的粉塵、有害氣體(SO2、CO2等)對混凝土有嚴重腐蝕作用;B1、B2、B4位于隴東濕陷性黃土地區(qū),該區(qū)黃土層厚度大,濕陷等級高,地基濕陷引起混凝土結構物破壞嚴重;B3位于隴南濕潤多雨地區(qū),干濕循環(huán)對混凝土的抗?jié)B性影響較大;C1、C2位于甘南高海拔地區(qū),高原寒冷氣溫持續(xù)時間較長,紫外線照射強烈,降雪厚度大并且融化緩慢,凍脹對混凝土破壞嚴重;D1、D2位于河西風沙干旱荒漠和鹽漬土地區(qū),鹽漬土對混凝土有嚴重腐蝕作用,風沙干旱荒漠使混凝土發(fā)生干濕、腐蝕破壞,耐久性遭到嚴重考驗。在調查設計使用時間、氣象條件、土壤條件、腐蝕狀況等的基礎上,重點探討混凝土耐久性現狀及防治技術措施。

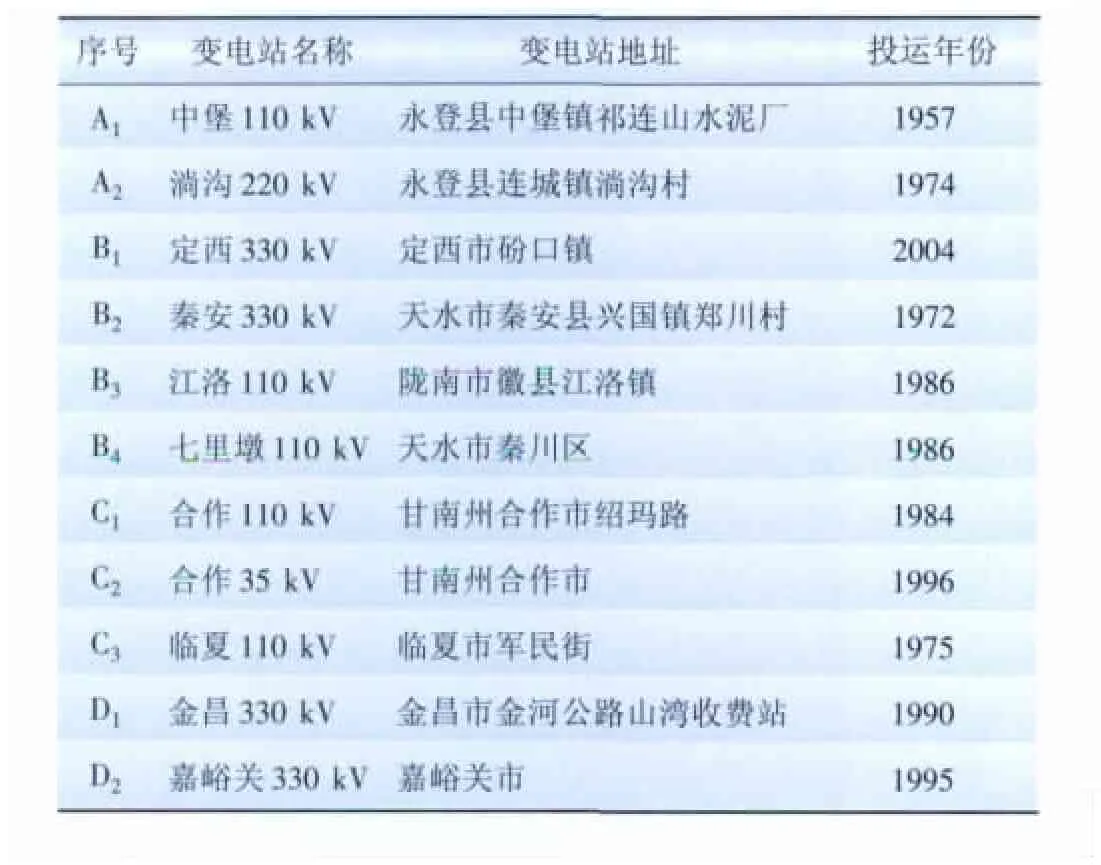

表1 變電站調研清單Tab.1 Investigation list of substation

現場調研包括混凝土耐久性現場調查、回彈法檢測混凝土抗壓強度、采用酚酞試劑判定混凝土碳化深度、裂縫觀測儀觀測裂縫寬度、鋼筋位置測定儀測定鋼筋位置、拍照、取水土樣及現場詢問等。室內試驗包括對現場取回的水、土、混凝土樣進行室內測試,并初步提出相應措施及闡述進一步研究的必要性等。

2 調研結果分析及防治措施

2.1 工業(yè)污染或碳化地區(qū)混凝土耐久性調研

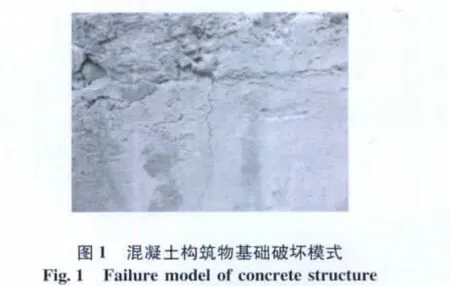

中堡110 kV變電站常年受祁連山水泥廠工業(yè)粉塵污染,混凝土表面嚴重受損,如圖1所示。現場選擇3號避雷針對其主體和基礎進行了相關測試[3-5]。檢測結果表明:土中SO42-濃度為306 mg/kg,腐蝕等級為弱腐蝕,Cl-濃度為90 mg/kg,腐蝕等級為微腐蝕;用酚酞試劑測試其碳化深度大于6 mm,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為12.3 MPa,不能滿足設計要求;基礎底部普遍存在2 mm裂縫,避雷針高約為16 m,相對地面水平位移為170 mm,結構嚴重變形。

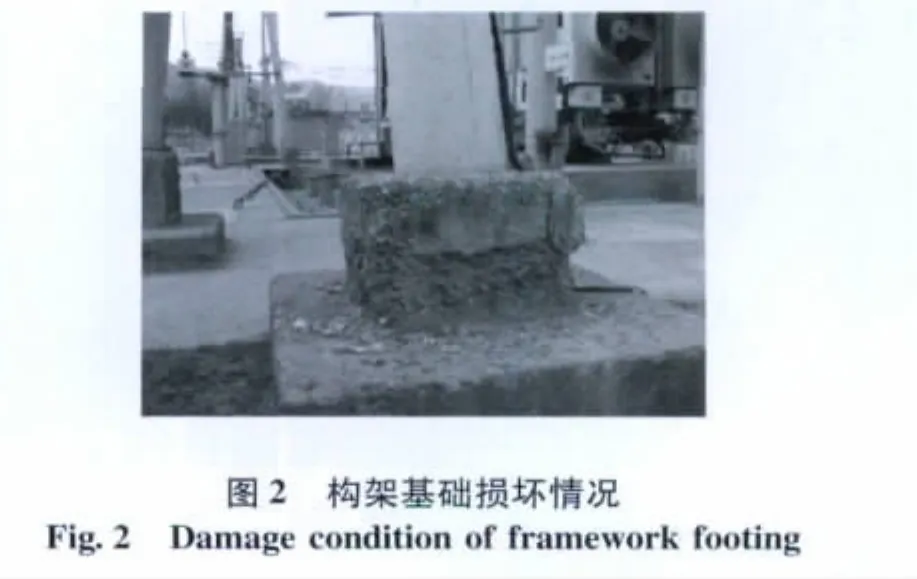

淌溝220 kV變電站旁有騰達西北鐵合金廠,常年排放粉塵氣體(SO2、CO2等),混凝土腐蝕嚴重,基礎混凝土已經酥松,嚴重影響上部建構筑物穩(wěn)定,如圖2所示。從該變電站旁的大通河中取水樣,水質分析表明,SO42-、Cl-腐蝕等級為微腐蝕,pH 值為8.16。現場選擇主變壓器及主變構架基礎進行了相關測試,主變基礎存在1 mm裂縫,碳化深度大于6 mm,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為5.6 MPa。

蘭州周邊工業(yè)地區(qū)變電站調研結果表明:工業(yè)排放的粉塵、有害氣體(SO2、CO2)濃度上升,碳化嚴重,混凝土破壞情況如圖2所示,嚴重影響混凝土使用壽命,從而導致不能滿足設計60年的使用年限。因此,今后該類地區(qū)預防混凝土碳化或工業(yè)污染[6]應采取以下措施:選用抗碳化能力強的水泥品種;在施工條件允許的情況下,盡可能采用較小的水灰比;選用能夠提高混凝土抗碳化能力的外加劑;采用涂料防護法加強工業(yè)地區(qū)混凝土的耐久性。

2.2 自重濕陷性黃土濕陷變形地區(qū)混凝土耐久性調研

定西330 kV變電站地基濕陷引起的基礎沉降量較大、墻面多處存在“八”字形裂縫;混凝土腐蝕現象嚴重。土樣檢測表明土中SO42-濃度為4332 mg/kg,腐蝕等級為強腐蝕,Cl-濃度為3639 mg/kg,腐蝕等級為中腐蝕。由現場判定在地基濕陷性消除后,維修須使用抗SO42-水泥。

秦安330 kV變電站地基濕陷較為典型,隨處可見濕陷性閉合圓環(huán)及地基不均勻沉降引起的墻面“八”字形裂縫,如圖3~4所示。土樣分析表明,土中SO42-濃度為428mg/kg,HCO3-濃度為476 mg/kg。從變電站旁的河中取水樣,測試表明水中SO42-濃度為35.8 ml/l%,腐蝕等級為中等腐蝕,Cl-濃度為34.57 ml/l%,檢測表明水的腐蝕等級為中等腐蝕,pH值為8.47,維修時須使用抗SO42-水泥。現場選擇主變器基礎進行了相關測試,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為11.1 MPa,無法滿足設計要求。

圖3 開裂基礎環(huán)形濕陷Fig.3 Circular collapse of cracking foundation

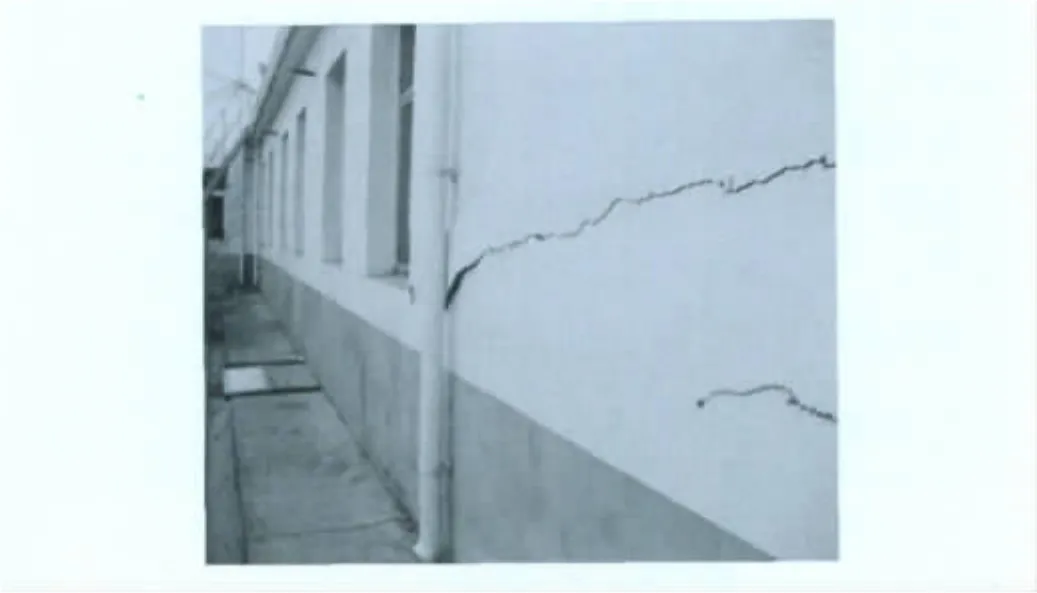

圖4 地基下陷引起墻面開裂Fig.4 Crevices of walls caused by ground collapse

七里墩110 kV變電站地基不均勻沉降最為突出,嚴重影響上部建構筑物的穩(wěn)定。土樣分析表明,土中SO42-濃度為457 mg/kg,HCO3-濃度為323 mg/kg,腐蝕等級為弱腐蝕;水樣測試表明,水中SO42-濃度為28.21 ml/l%,Cl-濃度為27.12 ml/l%,腐蝕等級為弱腐蝕。對現場選擇建站至今未處理過的路面進行了相關測試,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為13.0 MPa,無法滿足設計要求。

綜上所述,該地區(qū)地基濕陷變形引發(fā)的破壞程度均大于混凝土受腐蝕的破壞程度。這是由于該地區(qū)的黃土在天然狀態(tài)下結構性較強,常年處于欠壓實狀態(tài)、彈性變形極小。當地基在持續(xù)降雨或浸水后很快發(fā)生濕陷變形、地基承載力突降,地基不均勻沉降量大,嚴重威脅上部建構筑物安全,其設計使用年限、混凝土耐久性便無法保證[7-8];根據現場取回的水土樣分析表明,該區(qū)水土的腐蝕等級為強、中、弱不等,因此,維修時須根據變電站水土條件,合理提高混凝土等級,使用抗SO42-、Cl-水泥。另外,在消除地基濕陷性的同時,需從調整基礎結構尺寸,因地制宜地提高混凝土的抗?jié)B、抗腐蝕性能方面作進一步的研究。

2.3 干濕循環(huán)地區(qū)混凝土耐久性調研

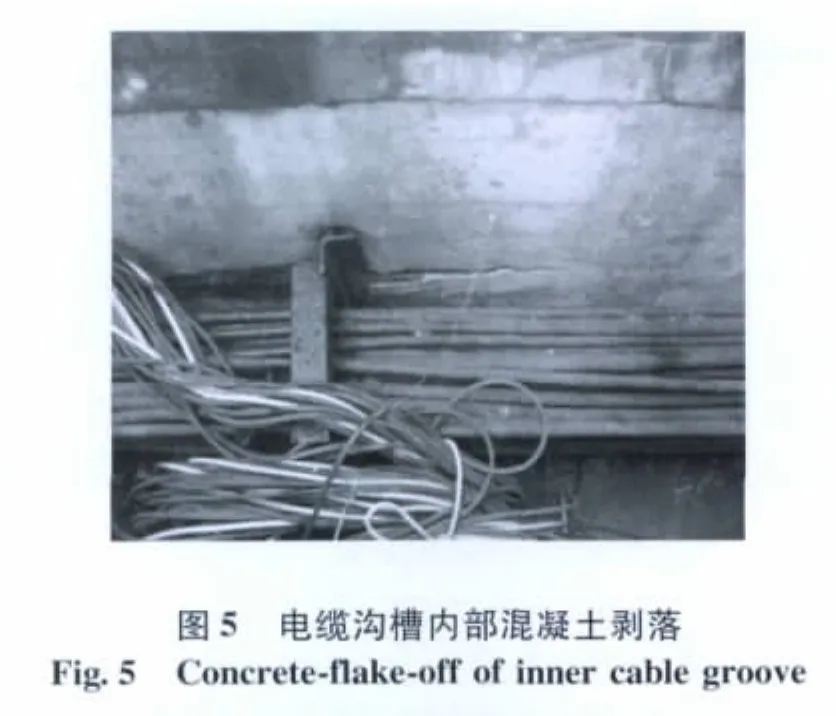

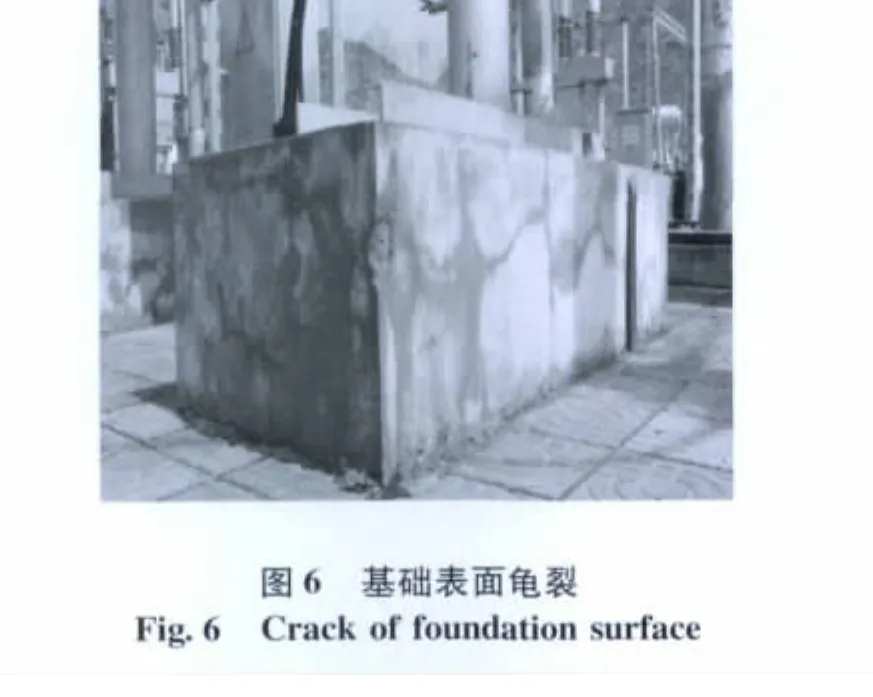

江洛110 kV變電站受當地干濕循環(huán)氣候影響較大,站內多處建構筑物混凝土面層被暴雨沖壞,多處構筑物表面龜裂現象嚴重,如圖5~6所示。土樣分析表明,土中 SO42-濃度為 394 mg/kg,Cl-濃度為208 mg/kg,腐蝕等級為微腐蝕;水樣測試表明,水中SO42-濃度為 21.43 ml/l%,HCO3-濃度為57.14 ml/l%,Cl-濃度為14.29 ml/l%,腐蝕等級均為微腐蝕,pH值為8.25。對現場選擇建站至今未處理過的路面進行了測試,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為16.3 MPa,不滿足設計要求。

不同因素對混凝土耐久性的影響程度是不相同的,干濕循環(huán)作用下的物理腐蝕是影響混凝土耐久性的重要因素之一,在有硫酸鹽存在的環(huán)境下,混凝土在干濕循環(huán)和硫酸鹽侵蝕雙重因素的作用下破壞更嚴重[9]。因此,對于隴南濕潤多雨地區(qū),在干濕交替環(huán)境下,合理提高混凝土強度等級的同時,進一步研究混凝土抗凍、抗?jié)B性,對提高混凝土耐久性及延長建構筑物的使用壽命十分必要。

2.4 凍融循環(huán)地區(qū)混凝土耐久性調研

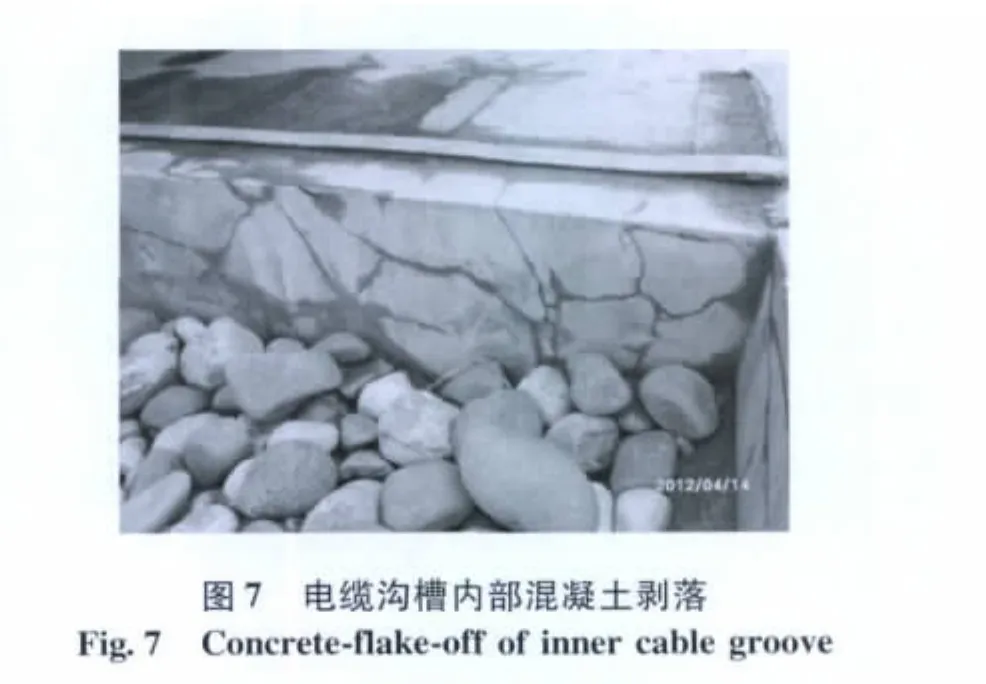

合作110 kV變電站受高寒氣候影響,變電站混凝土內凍脹損害嚴重。1號開關控制器基礎和主變基礎始建于1984年,曾在2011年進行維修,但從現場來看凍脹、凍害現象嚴重,如圖7所示。土樣分析表明,土中 SO42-濃度為 374 mg/kg,Cl-濃度為197 mg/kg,腐蝕等級為微腐蝕。對現場選擇建站至今未處理過的路面進行了測試,測區(qū)混凝土設計強度等級為 C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為16.2 MPa,不能滿足設計要求。

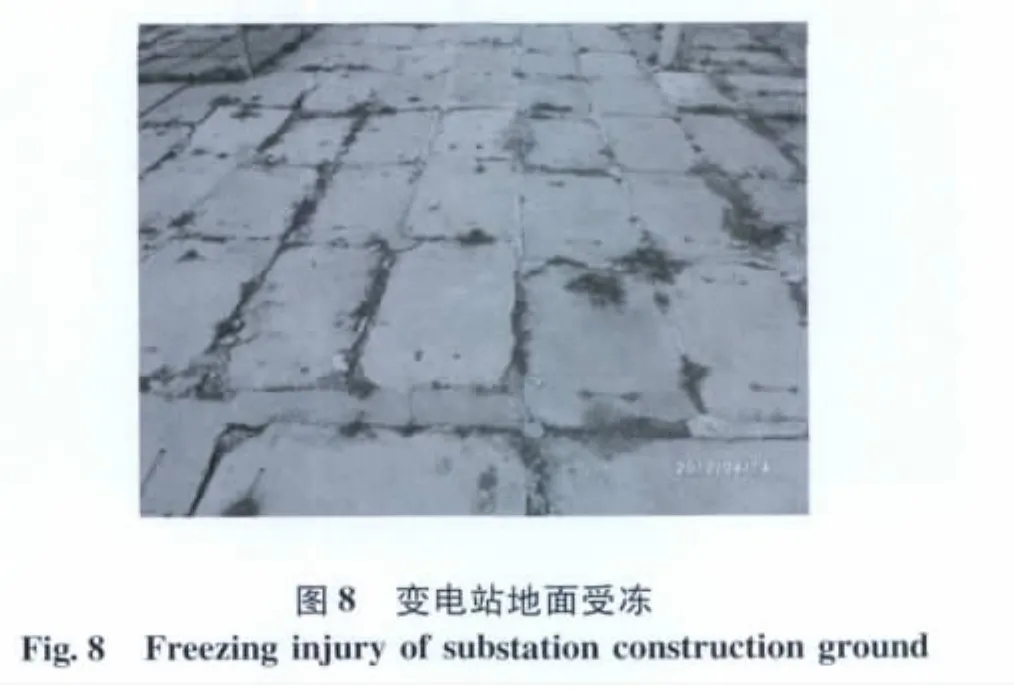

合作35 kV變電站主變基礎始建于1996年,為該線路中建站最晚的變電站,但其凍脹現象最嚴重,如圖8所示。站內路面混凝土隨處可見起皮、龜裂損壞。土樣分析表明,土中SO42-濃度為1210 mg/kg,Cl-濃度為2770 mg/kg,腐蝕等級為中等腐蝕;從變電站內的深井中取水樣,測試表明水中SO42-、Cl-的濃度均為18.75 ml/l%,腐蝕等級為微腐蝕。混凝土回彈值均為10~20 MPa。

臨夏35 kV變電站主變基礎始建于1975年,為該線路中建站最早的變電站,其凍脹現象比較嚴重。土樣分析表明,SO42-濃度為 328 mg/kg,腐蝕等級為弱腐蝕,Cl-濃度為121 mg/kg,腐蝕等級為微腐蝕,HCO3-濃度557 mg/kg;水樣測試表明,水中SO42-濃度為40.54 ml/l%,腐蝕等級為弱腐蝕,Cl-濃度為16.22 ml/l%,腐蝕等級為微腐蝕。現場選擇變壓器和進線塔基礎進行了測試,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值小于10.0 MPa,不能滿足設計要求。

在甘南高海拔地區(qū),高原寒冷氣溫持續(xù)時間較長,紫外線照射強烈,降雪厚度大并且融化緩慢,凍脹對變電站建構筑物混凝土破壞嚴重。該地區(qū)自然災害頻繁,主要是霜凍、寒潮、強降溫、大雪、冰雹和秋季洪澇等,對變電站建構筑物混凝土抗凍性影響顯著。因此,在提高高原寒冷氣候條件下輸變電站混凝土強度和密實度的同時,使用引氣劑是提高混凝土抗凍性能最為快捷有效的途徑。因此,有必要對引氣劑增強礦物摻合料和抗?jié)B性能的原理和方法作進一步研究[10]。

2.5 河西鹽漬土地區(qū)混凝土耐久性調研

金昌330 kV變電站常年受沙塵暴和鹽漬土腐蝕的影響,建構筑物混凝土遭到顯著破壞。由圖9可以看出站內地面受鹽脹損害程度。土樣分析表明,土中SO42-濃度為 8303 mg/kg,Cl-濃度為 18972 mg/kg,腐蝕等級均為強腐蝕,建議維修時使用抗SO42-水泥。在現場選擇嚴重腐蝕和表面完好的馬路道牙進行相關對比測試,檢測表明嚴重腐蝕的道牙其碳化深度大于6 mm,測區(qū)混凝土設計強度等級為C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值小于10.0 MPa,遠小于設計要求;表面完好的道牙其碳化深度小于3 mm,測區(qū)混凝土設計強度等級C20,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值為21.4 MPa,滿足設計要求。

圖9 鹽漬土地基隆脹破壞Fig.9 Failure model due to ground bursting in saline soil

嘉峪關330 kV變電站位于氣候干燥、沙塵暴強烈的戈壁和沙漠交匯處,鹽漬土廣泛分布。土樣分析表明,土中的SO42-濃度為 12584 mg/kg,Cl-濃度為12853 mg/kg,腐蝕等級均為強腐蝕,建議維修時使用抗SO42-水泥。由于該站建站較晚,回彈法測定測區(qū)混凝土推定值一般均滿足設計要求。

河西走廊戈壁和沙漠廣泛分布,氣候干燥、冷熱變化劇烈、風大沙多,鹽漬土廣泛分布,自東向西面積逐漸擴大。鹽漬土的物理、力學性質在溫度、含水量等環(huán)境條件改變時可能產生變化,導致土體隆脹變形,使得鹽漬土地區(qū)許多電力建構筑物由此發(fā)生破壞無法達到混凝土60年設計使用年限,嚴重影響上部結構的穩(wěn)定與正常使用。因此,在該地區(qū)進行工程建設時,要對該地區(qū)的地基進行處理,可以適當采用換土墊層的方法處理或用一些粗顆粒土在淺層褥墊,給鹽漬土留有一定的鹽脹空間,以防止鹽漬土鹽脹對建筑物產生破壞;也可采用化學的方法,即向該地區(qū)鹽漬土中均勻摻入氯鹽,對鹽脹起到有效的抑制作用[11-12]。另外,今后需要在混凝土配合比、抗SO42-侵蝕和鹽脹變形規(guī)律等方面展開進一步研究。

3 結論

(1)甘肅地域狹長,氣候復雜多樣,從調研結果來看,高寒、惡劣環(huán)境條件下變電站建構筑物混凝土均有不同程度的損傷破壞,無法達到設計使用年限。

(2)通過現場調研,根據不同地區(qū)混凝土的耐久性影響因素和破壞情況,初步提出了防治措施。

(3)開展高寒、惡劣環(huán)境條件下混凝土耐久性研究,不僅可以為新建變電站開展全壽命周期工作提供科學依據,還能對現有運行變電站提高混凝土使用壽命、降低后期維修成本提供技術支持。

[1]陳劍毅,肖燁,胡明玉,等.復雜環(huán)境下混凝土改性問題研究[J].混凝土,2011(5):21-23.

[2]陳立軍,邢世俊,張丹,等.混凝土耐久性檢驗評定方法的若干問題和建議[J].混凝土,2008(1):109-111.

[3]GB/T 50082—2009普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準[S].

[4]GB/T 50344—2004建筑結構檢測技術標準[S].

[5]JGJ/T 23—2001回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程[S].

[6]楊靜.混凝土的碳化機理及其影響因素[J].混凝土,1995(6):23-28.

[7]黃雪峰,陳正漢,方祥位,等.大厚度自重濕陷性黃土地基處理厚度與處理方法探討[J].巖石力學與工程學報,2007,26(S2):4332-4338.

[8]黃雪峰,張廣平,姚志華,等.大厚度自重濕陷性黃土濕陷變形特性水分入滲規(guī)律基地及處理合理方法研究[J].巖土力學,2011,32(S2):100-108.

[9]黃維蓉,楊德斌,周建庭,等.復摻技術對混凝土抗硫酸鹽干濕循環(huán)性能的影響[J].重慶交通大學學報:自然科學版,2012,31(2):243-251.

[10]張士萍,鄧敏,唐明述.混凝土凍融循環(huán)破壞研究進展[J].材料科學與工程,2008,26(6):990-994.

[11]付正鋒,黃雪峰,哈雙,等.寧夏扶貧揚黃灌溉工程鹽漬土鹽脹特性及對工程破壞的影響研究[J].寧夏工程技術,2010,9(4):372-375.

[12]黃雪峰,邱爽,付正鋒.寧南黃河灌區(qū)硫酸鹽鹽漬土鹽脹規(guī)律及特性研究[J].四川建筑科學研究,2010,36(6):114-117.