文學與政治:美國亞裔文學研究中的東方主義批評及其“華人話語”建構

潘 雯

(浙江行政學院,浙江杭州311121)

在美國亞裔文學研究領域,賽義德式的東方主義理論可謂是最經典的文學批評路徑,不少批評專著在其命名上就直接體現出東方主義理論的可操控性,如《思考東方人:現代美國社會的遷徙、接觸與異國情調》(Henry Yu,Thinking Orientals:Migration,Contact,and Exoticism in Modern America,2001)、《東方人:大眾文化中的亞裔美國人》(Robert G.Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)、《致命的擁抱:東方主義與亞裔美國人的身份》(Sheng-mei Ma,The Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,2000)、《語言的鐵幕:湯亭亭與美國的東方主義》(Jennie Wang,The Iron Curtain of Language:Maxine Hong Kingston and American Orientalism,2007)等,而出現在期刊、論文集和訪談等場合里的東方主義批評根本就不計其數了。由于《東方主義》一書的恰到好處的出版時機——先是迎上美國1980年代的多元文化運動、接著遇到1990年代“全球化”浪潮下東西方之間對話與互動的時代欲求,賽義德越來越成為一種批判的“符號”,似乎一言及東方主義就必得稱賽義德。不過,東方主義不是賽義德獨創性的發現,拋開學術的修辭能力,就樸素的社會意識而言,賽義德只是當時行走在思想前沿的人物之一。1970年代,在《東方主義》一書出版之前,美國的華埠,或者從種族的角度上說美國的亞裔的社群里,就已經有了旗幟鮮明、擲地有聲的一聲大喊:“哎——咿!”。“哎——咿!”是中國話里最常聽見的呼喚的聲音,當時一本亞裔文學選集以它為題——《哎——咿!美國亞裔作家文集》(Jeffery Paul Chan,Frank Chin,Lawson Fusao and Shawn Wong,eds.Aiiieeeee!An Anthology of Asian American Writers,1974),在該書的“前言”部分編者們特地指出“哎——咿!”所指向的是一吐胸中塊壘的“發聲”(articulation)行為。這個發聲行為的主體是自稱為亞裔美國人的社群,發聲的內容是對美國對亞洲人——這里亞洲人主要指東亞人和東南亞人——一百多年來的東方主義式的人種和文化上的歧視性話語的反抗。本文將從這個“發聲”的時刻開始對東方主義批評的“發現之旅”,去探尋在亞裔文學研究這樣一個本身就融合種族、民族、身份、性別、階級等多種政治話語的文學場域里,像東方主義批評這樣政治色彩濃烈的思維和闡釋方式曾經孕育出了怎樣的學術話語與研究旨趣,曾經如何從文學中提煉出適宜的意義,以建構出“華人”這一想象的共同體。

一、“發聲”:原生態的東方主義批評

美國亞裔文學研究里的東方主義批評可以追溯至1970年代,當時原生態的東方主義批評“發聲”,致力于抨擊族裔刻板形象。

以華裔美國人為主要構成部分的亞裔美國人進入一向充滿政治斗爭的張力的美國文學傳統是在20世紀六十年代末和七十年代,進入的力量來自在所謂“垮掉的一代”(the Beat Generation)的文學和藝術的話語中剛剛長大的年青的一代。就亞裔中的華裔作家的創作來說,在七十年代以前已有相當的文學作品出現,主要是幾部“唐人街文學”,如劉裔昌的《父親和裔昌》(Pardee Lowe,Father and Glorious Descendant,1943)、黃玉雪的《華女阿五》(Jade Snow Wong,Fifth Chinese Daughter,1945)、林語堂的《唐人街》(Chinatown Family,1948)、黎錦揚的《花鼓歌》(Chin Yang Lee,Flower Drum Song,1957)和雷霆超的《吃碗茶》(Louis Chu,Eat a Bowl of Tea,1961),但是它們只是單個的文化事件,作家和作品間并沒有構成統一的、有主張、有對話的文化群體。另外,那時華裔美國人對自身的形象定位還只進化到“模范少數族裔”(model minority)的境界,對和“黃禍論”形成對比的“模范族裔”的說法華裔社會基本還是滿足的,還沒有意識到這種“柔和”的形象里存在的刻板形象的陷阱和規訓機制。

1960年代末,亞裔以對“種族主義”的批判進入美國的講求政治性的文學傳統。正是因為針對種族主義“發聲”(articulate),所以最初發聲的主體是“亞裔”這一政治聯盟。當美國的中國裔、日本裔和韓國裔的年青學生團結為亞裔聯盟,采取政治行動時,他們首先明確的是一個稱呼的問題,那就是用“亞裔美國人”(Asian American)來替代“東方人”(Oriental)的說法,因為“東方人”一詞已經浸透了負面的種族色彩,它所承載的以西方為中心對東方民族和人群的描述和想象使得它的含義發生明顯滑動,從客觀的指稱滑為劣等和弱勢的隱喻。從1960年代后期到1970年代,一種原生態的東方主義批評浮現于美國社會文化斗爭話語里,代表人物就是后來文化姿態越演越激進的趙健秀(Frank Chin)。

華裔作家、文學批評家趙建秀是最早以后殖民主義性質的批判眼光來看華裔文學的代表。他在1972年一篇和陳耀光(Jeffery Paul Chan)合作的文章中創造了“種族主義者的愛”(racist love)一詞,提供了一種解構華人刻板形象的元語言。他們將華人的刻板形象分兩類,一類是傅滿洲(Fu Manchu)式的“黃禍”,代表白人主流社會不能操控的“異己”,另一種是華人偵探陳查理(Charlie Chen)式的良民,他的謙卑與順從、聰明與可笑雖然改寫了黃禍的形象,但本質上依然是白人至上的種族社會的文化產物,他所得到的社會承認是“種族主義的愛”。

在趙健秀早期的東方主義批評里,他批評的重點是主流社會的“愛”,當然這個“愛”是反諷的表述,它指向一種和緩的、更具隱蔽性的東方主義話語控制。白人的種族主義在1960年代的民權運動后遭遇到反抗,這時它的走向如何?趙健秀提醒社會不要以為任何對種族主義做出的反應都必然是反種族主義的、令種族主義失效的,權力從來不會那么輕易退出。在他看來,民眾總是以抗議聲音的大小來看社會問題的嚴重與否,于是那些政策、政府和教育部門針對反種族主義訴求所做的調整本質上是為了“消音”(shut up the noise),即消除眼下的批判的聲音,“消音”措施是為了“糾正失誤和重設工具”,“為了讓種族主義機制有效運作”。在“消音”的文化機制下,亞裔顯得尤其配合和馴服,它甚至實現了最有效而又最低成本的種族管理方式——自覺的自我管理,也就是從管理主體到管理媒介到管理對象都由亞裔自身完成,其突出表現就是形成并鞏固了亞裔的“模范族裔”的形象——一種以白人的標準要求自己和看待自己、甚至做得比白人還白人的亞裔。趙健秀認為這一類型的形象和氣質雖然不是忽然涌現于1960年代的,但在1970年代初期它已經演化為一種刻板形象,從而使得成為“模范”是亞裔/華裔存在的必須。

趙健秀是這樣梳理這種“必須”在華裔文學中的產生過程:首先是19世紀末“外交謙卑體”的風格的出現,然后這種風格滲透進20世紀的亞裔文學創作里。1960年代兩位最具影響的華裔作家黃玉雪(Jade Snow Wong)和劉裔昌(Pardee Lowe)的作品體現出對“外交謙卑體”的繼承性——他們從李恩富、林語堂,以及后來的戲劇家黎錦揚的書中吸收了的“外交謙卑體”的風格,就像晚清政府面對西方武力相逼時的姿態一樣,他們的作品都是以解釋性的、委婉的語言向西方展示出一個不具威脅性的、感恩的、自謙的中國形象。

今天我們回看趙健秀所提出的這種東方主義批評,首先要正面肯定其行動主義的效果,但同時也需要跳出他當時的歷史局限性,客觀地觀察他的批評在學理上是否成立。關于“外交謙卑體”的文學,在尹曉煌所著的《19世紀50年代以來的美國華人文學》一書里有詳盡的分析,該書的第一、二兩章正是探討早期的華人移民自下而上——從底層工人代表到上層政界和文化精英——留在英語世界里的“謙遜”的文字。第一章“請求與抗議”記錄的是19世紀中期華人在美國的居留和移民遭遇美國的排斥,早期移民英語書寫的目的基本圍繞“請求和抗議”,或請求居留與社會接受,或抗議歧視與虐待。第二章“早期華人的‘文人創作’”記錄的是受過教育的、文化層次高并有社會地位的士紳人物的創作,如曾經是最早一批留美幼童的李恩富的自傳《我在中國的童年時代》(Yan Phou Lee,When I Was a Boy in China,1887)、政治家容閎的《我的中國和美國生活》(Yung Wing,My Life in China and America,1909)、外交官伍廷芳的《一位東方外交官眼中的美國》(America through the Spectacle of an Oriental Diplomate,1914)、文學家林語堂的《吾國吾民》(My Country and My People,1935),以及蔣彝的《中國童年》(A Chinese Childhood,1940)等。他們的作品基本都是自傳形式,并力圖以通曉中華文化的身份去權威地介紹和解釋中國傳統文化的精深與高雅,以引發美國大眾對中國的興趣和好感,化解對中國文化的種族主義的歧視、不解與歪曲。因懷有這樣文化的和平大使的目的性,這樣的作品不自覺地無論在措辭上還是內容上都展現出一種與西方強勢文化不同的東方的謙卑:比如其解釋性的口吻,對自身異域情調的渲染和他者身份的自居、對語言和思想機巧的追求和對美國社會幽默而含蓄的點評。當然并不是這早期所有文化高層人物的作品都千篇一律是“謙卑”的,事實上即使有所謂謙卑的風格的存在,不同作家也會有不同程度的體現,比如容閎的書中就不是對傳統的推崇和對家園的懷舊,而是提出中國應效法美國的教育與民主制度革新自己。

不管怎樣,早期的華人英語書寫的確體現出趙健秀所說的“自傳性”和“謙卑性”,“自傳性”可謂是少數族裔的文學的典型特征之一,但“謙卑性”是否真就形成一種文學傳統呢?如果說形成了,那么1960年代的黃玉雪和劉裔昌在多大程度上繼承了這種“外交謙卑體”呢?對這些問題的深入思考是我們今天回看趙健秀式的原生態的東方主義批評的關鍵。1930年代起,二戰的格局和美國在亞洲的發展戰略不知不覺中調整了美國大眾對中國的興趣和認知,這為國內新的話語——反對排華話語的話語——的出現提供了歷史機遇。排華話語的核心是兩類話語:華人是“危險的”和“誘惑的”(the threat and the lure),而以忠誠、順從、善良和去男性化為主要內容的模范族裔話語無疑是對這種認知的最大限度的反彈。劉裔昌的《父親和裔昌》和黃玉雪的《華女阿五》盡管出版時間只相隔7年——分別是1943和1950年,但兩位作家卻成長于不同時代背景下(劉裔昌出生于1905年,黃玉雪出生于1922年,相差17年),因此兩部作品雖然都勾勒了華人的模范族裔身份,但通向“模范”的路徑并不一樣。

劉裔昌和黃玉雪在中國文化和美國文化的關系的處理上并不一致。在劉裔昌成長的年代里排華話語甚囂塵上,甚至演化為對華人的殘忍的驅逐與迫害,因此在劉裔昌的作品里那種華人自我厭棄的潛意識是非常明顯的。盡管當時出版商在運作《父親和裔昌》時將華人對國家的“忠誠”作為二戰背景下的賣點,并且認為書中展現出“兩種文化完美的融合”,但書里對華人的中華文化之根是不以為然的。書中兒子經常為自己的父親感到自豪,因為與其他的東方人相比,父親無論身高、穿著、舉止、談吐、英文都相當得“不像中國人”(un-Chinese),“近似美國人”了,“送奶工、面包師和售票員全都彬彬有禮地和他打招呼,每次都打,他們都認為這位中國人值得他們特別關注,而對于其他中國人,他們從未給過任何熱情的招呼。”兒子仰視父親與唐人街眾華人的不同,但是小說的后半部分發生了一個戲劇性的變化:象征“美國化”的父親堅定地讓即將成年的兒子去中文學校學中文,這令兒子“強烈地懷疑父親的一生是場騙局”——父親從來沒有實現真正的美國化,從來沒有丟掉他從中國帶出來的文化因襲,“他的中國習慣和中國思維,那么古怪、不可理喻、丟人!”

黃玉雪在《華女阿五》里對母國文化則無如此的決絕的放棄態度。《華女阿五》的主要內容是一個窮苦中國移民的女兒如何在歧視女兒的中國家庭中和歧視華人的美國社會里最終通過努力獲得自己的立足之地。盡管《華女阿五》作為一個女性主義讀本對中國傳統社會的重男輕女提出批判,盡管美國政府后來大力把這本書開發為對美國的優越的民主制度和社會公平的現身說法,黃玉雪創作的初衷卻并不是貶低中國,而是“使美國人更加了解中國文化”,比如華人的生活方式,尤其是飲食、華人的節日與婚喪嫁娶等風俗儀式、華人的組織與經營,如家族會館、戲院、中藥店、華人學校、修鞋店、洗衣店等。黃玉雪認為種族偏見產生于無知,所以她不加選擇地詳細描寫種族偏見。吳冰評論《華女阿五》,說該書受到批評“不是因為細節失真,而在于內容的取舍”,“作者不厭其煩地講解中國菜的做法,有關中國風情和舊金山唐人街店鋪的詳盡、近乎瑣碎的介紹往往和‘自傳’部分極不協調,也不成比例,批評家因此譴責她迎合喜歡‘異國情調’、對中國和華人一無所知且‘興趣有限’的美國讀者,說此書更像中國食譜、中國風情,有舊金山唐人街導游之嫌。”

劉裔昌的厭棄自身文化之根和黃玉雪的渲染自身文化之根是截然不同的身份建設方式,不過,從東方主義批評的角度來看這兩種方式的確都反映出以西方為中心的世界觀對東方人的自我意識的左右和扭曲。早期的亞裔東方主義批評并不在意這明顯的心理區別,而是急于將它們全部劃為“模范族裔”的代言。當兩位作家以華人成長小說的方式托出新的、正面的華人形象時,以趙健秀為代表的亞裔批評者似乎并不滿意,認為他們依然是“謙卑”的華人書寫,并把他們不加區分地標注為順從、忠誠、守法、被動的“模范族裔”的代言,而“模范族裔”的形象是美國對華裔和整個亞裔實施最低成本的種族管理的工具。“謙卑體”定性實際是以簡單的東方主義批評遮蔽更細膩、復雜的東方主義批評,因為這種眼光后來越來越演化為一種直接的閱讀反應:任何暢銷的華裔作品都是對主流文化的迎合,都是為白人而寫的自我東方主義的文本。

在《20世紀50年代以來的美國華人文學》中尹曉煌也分析了當代亞裔/華裔批評對劉裔昌和黃玉雪這兩位作家的歸類與取舍,他認為對兩位作家最大的爭議是他們推崇同化政策、他們理想化了美國生活,但在1960年代的民權運動之前,“大熔爐論”是最廣為接受的歸化政策,美國化是最正當的實現公民身份的途徑,尹曉煌強調批評不能無視歷史的自然過渡和時代的局限性。凌津奇的《敘述民族主義:亞裔美國文學中的意識形態與形式》更是從社會史學和新實用主義視角,借鑒“協商政治”的闡釋,將1975年至1980年間的亞裔美國文學話語設定為一種全方位發生聯系的文化協商過程,該書的最后一章《協商批評:亞裔美國文學批評中的幾個議題》集中探討了霸權、族裔真實性和責任感這三個貫穿于亞裔文學研究的核心詞。在“霸權:關于黃玉雪之爭”的部分里,他比較了兩種對黃玉雪的接受方式:一是種族意識形態理論對她的排斥(比如這里所探討的東方主義批評對她早期的詮釋),二是1980年代以后女性主義理論對她的“意義復原”和推崇。凌津奇認為黃玉雪書中潛在的反抗形式在1980年代和后來的歲月中得到了遲來的認可,這一散逸出來的意義表明:“意識形態從來都不是一種以規則、恒定和易于劃界的方式影響文本建構的簡單實體,而且任何一種宰制性意識形態運作都不能做到天衣無縫,因而總會潛在地為尚未表述為社會建制和社會計劃的另類行為和另類意圖預留出它們的空間。”“不論將黃氏這類作品解讀成宰制性意識形態的具體體現,還是將它視為對這種意識形態的簡單反映,都是大有局限性的作法。”往往,文本的意識形態是充滿矛盾和曖昧不明的,其意義生成隨不同語境而發生變化,凌津奇一再強調文本內在的矛盾和異質性并不能保證其意識形態的顛覆性,只有讀者才能決定是否愿意揭示并相信這種顛覆性,文本只有通過讀者才能實現其意識形態影響力和美學價值,可是讀者是誰呢?讀者是有著天然的鑒別力,不被外力左右的客觀存在嗎?凌津奇對此沒作贅言,但實際上生活的邏輯在這里無聲地又轉回文學的內部,讀者總是被這樣或那樣的文學理論指導著閱讀,也正因為如此,當代的文學理論和批評比文學作品更能作用于社會意識的轉變和社會話語的生成。

總而言之,趙健秀的價值判斷是從當時亞裔文化身份建設的政治議題出發的,并不能全面而客觀地反映作家的價值,更不要說他對容閎、李恩富和林語堂等人物的輕慢了,但他指出了文化霸權的自我維護與其說通過把白人文本強加給少數族群,倒不如說是誘導被客體化的少數族群自動書寫白人文本。雖然嚴格地說,趙健秀不是學術意義上的文學評論家,他更是文化論者和作家,但是他的東方主義批評和話語是他所在的社會和歷史階段的新話語,而且他的確是我們今天梳理亞裔文學批評不可繞過的開端之一。美國亞裔學者黃秀玲在《美國華裔文學》一文中也如是評價:“趙健秀和他的伙伴們以他們的文章為開場白,確認了文化斗爭的方向,提出諸多討論的話題從而構成華裔文學的學科術語。盡管他們的觀點很有爭議,他們卻是第一次地用清晰的話語展現了美國華裔文學體系性存在的可能性。”

二、文化研究:東方主義批評的學術化

1980年代~1990年代中期,東方主義批評大量涌現,并體現出強烈的文化研究特質。

1980年代是亞裔文學創作和藝術作品迭出的時代,但在文學研究和批評上還未成大觀。最具代表性的批評之作、同時也被視作亞裔文學開山之作的是韓裔美國學者金惠經(Elaine H.Kim)的《亞裔美國文學:作品及社會背景介紹》(Asian American Literature:An Introduction to the Writings and Their Social Context,1982),系統介紹了19世紀晚期至20世紀八十年代出現的亞裔文學作品,她是按照年代順序來梳理作品的,這樣文史互現,自然地呈現出亞裔在美國社會歷史中的意識和形象上的轉變。既然關乎亞裔各族群的自我形象意識,對西方的亞洲人的形象的反駁自然就是此書展現的重點,所以這本書的開篇第一章就是“英裔美國文學中的亞洲人形象”,然后才進入華人早期移民作家、二代作家、戰后作家和多元文化萌發期的作家。第一章對美國大眾文化中已有的亞洲人的形象進行歸納,如“粗野的群體和陰險的惡棍”、“不可同化的異族”、“亞洲人的英語”和“英裔美國文學中‘好’亞洲人新形象”等。金惠經所要強調的是美國的大眾文化一直使用漫畫手法把亞洲人描繪成“好”和“壞”的兩種刻板形象,“壞”的典型是傅滿洲,一個渴求權利的撒旦式的地下野心家;“好”的典型是夏威夷的偵探陳查理,雖然有可親、幽默、智慧等正面的品性,但同時也具有女性化的痕跡和小丑般的喜劇感。這兩位暢銷書和影視劇里的華人是當時的亞裔形象“關鍵詞”,但他們不是孤立的個案,所謂的“壞”的形象還包括黑壓壓的沒有面孔的暴眾、黑社會掌控的唐人街、骯臟的病毒的傳播者、價格低廉到犯規地步的下層勞工,以及連妻兒都虐待和榨取血汗的東方式的封建家長等等;“好”的范疇里有在仁慈可敬的白人鐵路老板的領導下可以不顧生死地去開路的爆破英雄(如小說《龍的足跡》,Footprints of the Dragon,1949)和蒙冤數十載仍不背離白人恩主的忠誠滑稽的奴仆(如小說《中國佬的勝算》,Chinaman’s Chance,1969),華人的“好”建立在“快樂地接受所分得的社會地位,堅決摒棄自身的文化和族裔背景中任何會冒犯到白人統治階層的特性”。此外還有女性形象上危險的“龍女”(dragon lady)和完全屈身于白人男性之下的“蓮花”。

形象的產生不是來自族裔內部,而是外部社會的矛盾和問題,即金惠經在書名中所點出的——寫作背后的社會背景。在第一章的最后,金惠經提出了反思刻板形象的意義:

“少數族裔的刻板形象其實是種種歧視的紀錄,是主流社會在試圖合理化自己的態度和做法。在英裔美國人的文學世界里的刻板的亞洲人的形象成了一種文學套路,通過這種套路白人至上的神話得以一再確認,留給亞裔的卻是無盡的傷害。盡管只改變文字描寫而不改變文字產生的現實會給人一種幻覺,好像現實已經不復如此了,可認清這些形象以及它們如何作用于制造那些不變的種族幻覺本身還是可以推進改變現實的動態進程的。”

金惠經在第一章對這些形象的歸納和東方主義的批判眼光在很大程度上是沿襲了1970年代以趙健秀為代表亞裔文化界對種族主義妖魔化的聲討,但是她以學術的方式對這些聲討進行了系統化的處理:如譜系梳理、觀點歸納、文本細讀和下定義,使之前的文藝先鋒青年的批判思想進入學院。這一學院化處理是非常重要的轉折點,它提供了亞裔文學研究的路徑(政治的、批判的)、定位了相關的資料(如對之前文學作品的梳理)、方便了后來學者的跟進。在美國本土以及臺灣和大陸的學者隨后陸續進入這一領域的過程中,金惠經的這本專著里的觀點、判斷、證據和語言被大量引用,成為“公認的亞裔美國文學評論經典”。

金惠經之后,歷史進入1990年代,東方主義批評集中出現的年代。1970年代末出版的賽義德的《東方主義》引起廣泛的關于東西方關系的話語秩序調整,但正如之前提到的,我們絕不能說亞裔文學研究中的東方主義批評完全是受《東方主義》影響,或者是對賽義德的理論的因襲,因為早在賽義德的書出版之前華裔和日裔等亞裔的學者就對西方人的東亞和東南亞人的形象認識提出抨擊,只是這些抨擊的確沒有形成《東方主義》那樣的學術作品。直到1990年代,亞裔研究領域出現了一批既有東方主義批判意識,又有學術積累的批評作品,比如張敬玨的《盡在不言中》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,1993)、吉娜·瑪切蒂的《羅曼司與“黃禍”:好萊塢小說中的種族、性別與話語策略》(Gina Marchetti,Romance and the“Yellow Peril”:Race,Sex,and Discursive Strategies in Hollywood Fiction,1993)、阿爾弗雷德·阿提加編輯的《另一種語言》(Alfred Arteaga,An Other Tongue,1994)、克雷斯蒂娜·K·基爾馬廷和蓋爾·赫夏特所編輯的《性化中國:女性、文化與國家》(Christina K Gilmartin&Gail Hershatter,Engendering China:Women,Culture and the State,1994)、瑞娜·李維斯的《性化的東方主義:種族、女性氣質與再現》(Reina Lewis,Gendering Orientalism:Race,Femininity and Representation,1996)、羅伯特·G·李的《東方人:大眾文化中的亞裔美國人》(Robert GLee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)等。這一時期的東方主義批評和女性主義、大眾文化研究、話語分析、身份政治等理論資源有機地結合起來,從而亞裔文學批評完全進入了文化研究的氛圍里,體現出強烈的文化研究的特性。

亞裔文學批評所展現的文化研究特性體現在兩個方面,一是批評大多展現明確的抗爭姿態;二是對視覺文化和大眾文化的關注。

展現明顯抗爭姿態的批評的代表之作是羅伯特·G·李的《東方人:大眾文化中的亞裔美國人》,他所系統歸納總結出的美國文化對進入其民族內部的東方人——主要是華裔——的東方主義式的形象宰制為后來許多批評文本所參考、借鑒和引用,的確是此領域的經典批評文本。

羅伯特·G·李的《東方人:大眾文化中的亞裔》(Robert G Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)是一本重要的亞裔形象研究專著,它分析了19世紀中期到20世紀九十年代百年來美國的歌舞劇、漫畫、電影、暢銷書、報刊政論等大眾文化領域所呈現出的以華裔為主的東方人的種族特色和典型話語。尤為值得一提的是這本出版于1999年的書對亞裔,尤其華裔的形象的分析完全深化為對種族與階級問題、社會性屬和性的問題(class,gender and sexuality)三者間關系的考察,力圖說明“‘東方’被制造成一個種族類別,不僅在關于種族自身的大眾話語里,而且在和階級、社會性別、性存在、家庭和國家有關的話語里。”

《東方人》首先把大眾文化看作一種文化實踐過程,在此過程中美國在不斷地根據具體的歷史狀況確定其民族性,界定哪些人是真正的美國人。種族是美國社會的一個主要的標示區別的能指,它參與了政治權力、社會資產、法律特權的分配,生產出不同的社會身份。東方人進入這一社會身份的生產機制,產生出來的形象當然不是原初的形態,《東方人》對于學界最突出的貢獻體現在它對東方人的——尤其是中國人的——刻板形象的全面的總結。

羅伯特·G·李在《東方人》中把亞裔的刻板形象分為六種。在《序言》的開篇不久他就直接提出“東方人的六種面相”,認為有六種形象——污染者、苦力、性偏轉者、黃禍、模范族裔和亞洲敵兵,這六種面相把東方人刻畫為古怪的異族、美國多民族大家庭的威脅,而且每種面相都好似一種范式,從中派生出一系列具體的形象。這六種種族表征都建構于具體的歷史時期,突出體現為文化危機伴隨下的階級關系的調整。接下來《東方人》各章節即是對這六種面相的具體研究與剖析。

其次,要對社團干部進行定期的專業指導。作為社團的管理人員,社團干部首先要對于本社團所屬領域的知識更為專業一些,才能幫助和指導社團成員得到提高。所以,學校可以安排指導教師,定期對于社團干部進行專業的指導,讓他們可以在學習活動中中有章可循,也可以為他們碰到的疑難問題,進行答疑解惑,幫助他們在活動中有所收益,有所提高。

必須明確的是《東方人》所針對的并不是航海時代以來西方對中國人和東方人的認知與想象,而是自東方人進入白人的社會以來——當他們不再是遙遠的異域的存在而是切實的生活的一部份的時候,西方是怎樣描述他們,以及怎樣自動調整既往的東方話語以實現社會對這些稍晚進入的東方人的管理、使用與分配。

19世紀中期的加利福尼亞州似乎是形成東方人與西方在現實中交遇之際的新的“東方話語”的中心,而且更是形成新的“華人話語”的中心。在這里伴隨著西進運動進入的白人定居者遇到了淘金熱中進入美國的華人,按白人定居者們本來的想象,美國的西部是實現農場主夢想和自立自足的生活方式的伊甸園,象征著與東部工業化的城市所不同的農業文明的世外桃源,華人的突現令他們心中美麗、完整而統一的愿景出現了一絲裂縫,他們覺得社會構成里出現了一種異質性的變數,而他們對外來文化保守的接受度本能地對這一變數充滿警覺。這時的美國其實是個遠未成熟穩定的移民社會,一旦有問題和矛盾,東方人作為外來的“變數”便被歸咎為原因,而《東方人》里所探究的正是哪些問題和矛盾推出了以上所提到的六種話語的范式。

比如“污染者”(pollutant)的話語形成于19世紀中期的加州,加州從荒野和田園發展為繁忙的工業中心、崛起中的現代都市,它同時也帶來了民眾情緒上的低沉、自我定位的錯位與精神世界的混亂和危機。華人出現在這樣的語境下,加州當時的普遍的危機感和社會對于道德下滑的焦慮移情到對華人的排斥的話語中,同時早期的華人雜耍劇團(minstrelsy)是把華人建構成大眾想象中的低俗污穢的種族他者的強有力的渠道,華人被呈現為與黑暗、骯臟、混亂和不正常等意象相關的表征。

尤其值得借鑒的是羅伯特·G·李所歸納的最后一種、也是距離現在最近的一種面相——“模范族裔敵兵”(the Model Minority as Gook),“gook”一詞產生于美國二戰后在亞太的擴張過程中,它最早出現在朝鮮戰場,是對朝鮮語發音的戲仿,用作對朝鮮兵和中國兵的侮辱性稱呼。七十年代越南戰爭時美國士兵沿用這個詞,作為對越南兵的蔑稱。不管是朝鮮兵還是越南兵,他們都是信奉共產主義的共匪,潛伏在山林里的敵兵,無聲無息,隨時可能出現給予美國軍致命的一擊。這里李的“模范族裔敵兵”的意思是一種對亞裔的“忠奸人”的想象,它是“模范族裔”的升級版,同時也是“模范論”和“黃禍論”的合二為一。

這一面相出現在上世紀的八十和九十年代,此時的美國開始擺脫之前的工業發展模式,進入“去工業化”和發展全球流動資本經濟的時代。憑借大型多國公司的依托,和資本可以在全球范圍內實現瞬間轉移的技術與機制,美國經濟進行新的轉型升級,升級到金融與專業技術服務領域,這是資本周轉最快的領域,也是回報率最高的領域。而重工業和生活耐用品的生產則開始在美國國內萎縮,它們或者依靠進口,或者由資本家到海外去投資辦廠。

如果說傳統的資本主義經濟模式的特點是積累和擴大,那么新的經濟發展模式的特點是流動性和取消“邊界”,取消不同企業、產業和國家間的壁壘與邊界,讓資本迅速地暢行。在這種經濟模式下,美國對中國和亞洲的溝通興趣在不斷加強,對外的欲望反映在國內,文化領域不斷強化“多元文化主義”的價值也就順理成章了。所以最初是自由主義思想推出“多元文化主義”,但是在新的歷史階段和經濟與政治語境下,主流的新保守主義開始利用并改寫這一話語,不斷言說和探討亞裔/華裔背后的“亞洲價值”、儒家思想、中國傳統等話題,亞裔/華裔作為這些話題的主要承載者又被賦予新的種族的、族裔的、民族的或文化的特質。

同時,“去工業化”的模式帶來的最初的問題是工人的就業、待遇、福利和安全感的下滑,因為社會的主導發展模式是青睞于資本和保護管理層的。冷戰時期形成的亞裔/華裔的模范族裔形象此時得到進一步的光大,亞裔的“家庭”和“文化”是這一時期尤其被社會神秘化的兩個方面。很快,亞裔不僅對非洲裔和西班牙語裔的社群而言是模范的,對白人工人階級和中產階級來說也是具有榜樣作用的。

但是羅伯特·G·李并不相信“文化”與“傳統”在此獨斷論般的解釋力,他認為,“模范族裔”概念所體現的許多品質同樣也是清教的倫理,如順從、自控、自立、對家庭忠誠等。就在社會集中探討亞裔儒家思想指引下的“傳統”家庭模式時,它忽視了,或者說避而不談另外的、但可能更重要的原因:亞洲移民本身就有更高的教育和職業技能水平,華裔、日裔、韓裔和第一波的越南裔等亞裔在進入美國時就帶進大量的資本,更重要的,整個亞洲在20世紀曾經歷翻天覆地的革命。于是亞洲的政治、經濟和文化上的巨變,都被忽略掉了,社會只選擇所謂的亞洲傳統價值觀作為亞裔和亞洲成功的動因。

另一方面,亞裔傳統中的“安靜”和“有節制”這兩種品性具有兩面性,它們同樣也可以是“黃禍”的特質。就在對亞裔推崇的過程中,對它排斥和戒備的民族心理從來沒有消失過,所以今天的亞裔/華裔被呈現為矛盾的結合體,既是經濟發展領域的模范,也是內部的敵人和文化上的他者。

在瑪切蒂之前,學界就已注意到了好萊塢對“異族通婚”(miscegenation)主題的興趣,而且學界也注意到在亞洲人和白人聯姻的情節里,往往是白種男人和亞洲女性搭配,如涉及亞裔男性,他們不是強暴者就是有“愛”但無“性”的陰性男人。這種觀察學界把它視為“黃禍論”的體現,“黃禍論”不僅是種族主義觀念,而且是“性”的“理論”,在黃禍論的框架內,人們的確擔心外族文化入侵,外族的恐怖血洗,但是它最關注的、最恐懼的乃是自身種族的存亡、繁衍和純粹的問題。“黃禍論”作為一種“性”的話語,禁止不同種族間的性聯系,認為那種作法其中包含危險。那么是什么樣的危險呢?瑪切蒂認為在“異族通婚”的問題上,西方社會里的兩種精神壓迫合二為一,一種不用說是對東方人的種族主義壓迫,另一種則是當時西方基督教社會對女性的貶低和壓迫。當時——從19世紀晚期到20世紀中期——白種男人是社會權力的完全把持者,對外來人口和文化有“黃禍論”或類似“黃禍論”的其它話語,而對其社會內部的女性則有維多利亞價值觀的控制。一個簡單的對跨文化的情愛處理方式的觀察即可透露這種WASP(White Anglo-Saxon Protestant,盎格魯——薩克森文化的、白人清教徒的)的控制力:如果是亞洲女人引誘了白種男人,那倒還好,因為這種跨種族的性幻想長期以來并不鮮見,當時社會最不能接受的是亞洲男性和白種女人之間的結合,因為在當時白人男性社會的想象里,白種女人已經被物化并且符號化了,成為民族-文化敘事和個體家庭的結合點,對白種女人的性侵犯是對西方文化的侵犯的隱喻。因為白種女人被建構為純潔的,東方男性是污染性的,所以,有學者指出,在這種話語機制里“種族”和“宗教”的話語又更深地糾結在了一起,跨種族的接觸問題自然地過渡到善良與邪惡、罪孽與救贖的精神上升劇的格局中。

瑪切蒂引用福柯在《性史》中的觀察說,在西方社會里,那些被視作為禁忌的“性”,體現在話語里卻一點也不少,好萊塢一方面官方禁止展現跨種族的性愛故事,另一方面卻對此題材頗多興趣;“性”雖遭禁但話語繁榮。好萊塢對禁忌題材的興趣背后的原因也許很多,如市場的原因——不管怎樣這類電影賣座,但瑪切蒂認為最主要的原因還是這類電影的敘事展現了社會內在的心理分裂——一邊是自由主義理念,一邊是保守的盎格魯——薩克森社會的理念。

瑪切蒂說這些電影的東方主義色彩是不言而喻的,問題在于作為社會話語它們所展現的不是那么簡單的一個向度。比如《欺騙》和《落花》兩部電影,它們在某些價值觀上是有顛覆性的。首先,它們都暴露了西方對自身純潔性的懷疑,里面白人男性形象委瑣——他們是困窘無能的丈夫、粗野殘暴的父親,而與之對應地,銀幕上日本商人雖變態但雅致,中國商人雖陰柔但溫情文雅,這些不同的偏中性的男性美感完全壓住了白種男人的光彩。其次,電影更著意顯示的是當時資產階級家庭觀念控制下西方女性意識的覺醒。資產階級的父親對自己的工廠和家庭同樣合法地擁有所有權和控制權,這種家庭觀念對資產階級女性的束縛和自由的理念顯然是沖突的,而且還在一家之內產生階級矛盾。在瑪切蒂看來,電影一方面展現了資產階級父系力量對社會、對女性、對有色人種進行管理和有效控制的企圖,另一方面又展現出這種管理的意圖的不合時宜和必然失敗。在具有東方主義色彩的電影里,對抗東方主義的越界的話語反而出現——當電影中白種女人和東方男人一起反抗白種男人的統治時。表面上觀眾在電影院里看到的是東方男人對白種女人的欲望和欲望的毀滅,但是,探問當時觀影者的內心,更大的可能是那銀幕上的東方男人才是當時西方人內心欲望的投射,東方男人所指向的放縱的方向正是當時人們——尤其女性——希望逃離新教社會對人的欲望拒斥而奔向的地方。

縱觀羅伯特·G·李和瑪切蒂的批評方法,他們都從表層的社會話語或文化呈現中看到美國社會對“東方他者”多元的利用、動態的認知和復雜的情懷,類似的眼光無疑豐富了以后跟進的東方主義的分析和批評。進入新千年后,東方主義批評自然地走向立體化和分散化,“立體化”是指學者們已經不能滿足于早期單向度的主張自我和抨擊主流社會的言說,而將目光投向對美國東方主義機制的深層的“解構”和立足歷史現場的立體呈現;“分散化”是指為了有效實現“解構”學者們必須從更多的思想資源和理論路徑中借力,于是東方主義批評成為隱含的姿態,而批評的話語則分散開去有不同的呈現。

三、隱含的姿態:東方主義批評的分散化

進入新世紀,美國亞裔文學研究領域里的東方主義批評進一步學術化、分散化。

這一時期亞裔文學批評的特點是對之前東方主義指引下文化斗爭性的批評方式的多方向的突破和有意識的對“學術性”的追求,具體體現為個體作家的精細研究、早期移民的史海鉤沉和與更多樣的研究視角相結合的研究——如大量訴諸于階級、民族、種族、族裔、性、文學性的研究。

東方主義批評依然是主要的亞裔文學批評路徑,但是它在進入新世紀后極大地分散化了,也就是說它更是批評者自身固有的眼光,而不是批評者所隆重推出的方法。當然也有直接而單純的東方主義研究,比如馬圣美的《致命的擁抱:東方主義和亞裔美國人的身份認同》(Sheng-mei Ma,The Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,2000),《致命的擁抱》是個意味豐富的書名,它暗示著東方主義宰制之強大,“致命”也就是死亡,我們這里可以理解為亞裔主體的死亡,每當亞裔在既定的話語秩序里談論自己就像在跳死亡之舞,隨時可能陷入話語秩序的陷阱而導致主體死亡。

馬圣美是由臺灣留學入美的學者,他的《致命的擁抱:東方主義和亞裔美國人的身份認同》出版于2000年,該書的分析對象是美國的一些連環畫、動畫片、電視與電影中的中國符號或中國元素。從東方主義批評的角度出發,這本書分為四部分,每部分探討一種東方主義與亞裔美國人的身份意識發生“致命的擁抱”時的歷史“形態”,并用四種肢體語言比擬這四種歷史“形態”:第一部分“強暴的抓攫”,針對1930和1940年代的帝國擴張背景下的歷險敘事如何對東方/中國施以簡單粗暴的他者想象,分析對象為《飛俠哥頓》(Flash Gordon)和《特里與強盜》(Terry and Pirates)兩部連環畫和“傅滿洲”人物;第二部分“武力的交手”,針對1970年代的亞裔文化中的“尚武”主題,分析對象是李小龍(Bruce Lee)這一文化符號的寓意與悲情;第三部分“族裔性的賣弄”,針對譚恩美作品中的中國情調和文化界出現的“消費中國”的現象;第四部分“族裔的假面舞會”分析對象為日裔英國作家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)和他的“去族裔性”的寫作。

第一部分所分析的兩部連環畫是帝國擴張背景下的大眾文化產品,講述的都是神奇的冒險經歷。因為“冒險故事滲透著的不僅是民族神話,而且是雄性神話,兩種因素結合在一起形成男權神話。”《飛俠哥頓》和《特里與強盜》都有勇敢、堅定而純潔的高加索血統的男主人公,和與他形成對峙張力的東方化的敵人。哥頓進行的是星際歷險,他的敵人是個外星球的統治者叫“無情的明”(Ming the Merciless),雖然“明”的出生與人種沒有清楚交代,但他的形象設計在極大程度上借用了暢銷的傅滿洲系列小說里的傅滿洲的形象——那種撒旦似的外形。尋寶東方的特里在中國也遇到各種阻撓的力量,其中最為人所熟知的是他和“龍女”(Dragon Lady)間的故事,美艷的“龍女”是混合著冷酷與溫情的敵人,她對基因優秀的特里由開始的對抗,后轉為欣賞,甚至曖昧的愛戀。馬圣美強調的是傅滿洲和龍女兩種形象都有《圣經》的指涉,即撒旦與墮落的天使,此種文化互文表明“令人驚詫的,《圣經》一直為亞裔人的再現——尤其是其中某些突出的形象如傅滿洲和龍女——提供著形象與語匯。”

在第一部分提出了種族自戀的白人“陽剛”神話后,第二部分是關于亞裔/華裔的男性形象中的尚武與陽剛的呈現。馬圣美認為盡管李小龍的銀幕形象是正面的“陽剛神話”,他仍然帶有傅滿洲形象的某些印記。他的功夫所散發的冷酷的能量和暴力與傅滿洲原型相似,他的爆發力、扭曲的面部表情與緊繃肌肉依然多少展現著野蠻的東方人的形象。“李既是殖民的又是反抗殖民的”,馬圣美如此感慨,觀眾在影院里看李小龍的電影,在歡呼1960年代以來世界范圍內的去殖民化運動的成果的同時對東方頑固的文化偏見還是留存了下來。馬圣美還特意著墨于李小龍猝死的原因,暗示他長期服用興奮劑,在馬圣美看來這種失控的形象展示本身就是文化政治的隱喻,即亞裔/華裔男性氣質獲得的不自然與悲劇性。演員成龍(Jackie Chan)自1980年代后期開始接替了李小龍的功夫片偶像的地位,繼續“書寫”與西方之間既互相吸引又互相排斥的矛盾的文化關系,但是它的形象恰與李小龍相反,李小龍是憤怒的,成龍是喜劇的。

不過更多的東方主義批評是身體于心理分析、新歷史主義、女性主義、性屬研究中,在批評者的筆下向讀者呈現文本的意義,這一時期更多的是以細膩的文本閱讀和深入的解構眼光做出的東方主義批評文本。

張敬玨的《盡在不言中》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,1993)其實出版于1993年,新千年之前。筆者把它放在這部分介紹是因為該書是把東方主義批評融化于女性詩學話語中的代表性作品。《盡在不言中》的出發點是對亞裔/華裔沉默形象的重新闡釋。按照西方的邏各斯中心主義的觀念,“沉默”通常被消極地看作是一種“不在場”的狀態,但拋開這表層敘事,西方并不盡然以為“沉默”是消極負面的,在哲學領域奧古斯丁、尼采、海德格爾、維特根斯坦、福克和德里達都或指出“無言”的力量或解構邏各斯中心主義的對秩序的錯置;在社會領域,不同地區的人也會有不同的地方特色,美國新英格蘭地區的人是出了名的少言寡語,問題是他們的沉默品質并不會自動上升為一種國民性優劣的判斷,但是關于亞洲人的安靜與沉默的話語卻能產生更多語義的滑動。亞洲人的沉默被看作是圓滑、膽怯、難以捉摸,或者馴良、懦弱、逆來順受,而同時“沉默”又被看作是女性氣質的,符合并強化了東方和西方在性屬意義上的聯想。

在亞裔文學世界里,亞裔的“沉默”總有沉默的理由:為了保持些許的尊嚴、為了遵守族裔文化傳統、或者被權力機制消音。不過張敬玨所要分析的不僅是沉默的原因,而是沉默的力量,以及亞裔文學如何通過具體語境里的“沉默”行為挑戰“言說”和“沉默”在東方主義話語里的意義分配,為刻板形象去魅,并提出世上有許多種做美國人的方式。張敬玨籍由女性主義詩學對亞裔沉默而難以捉摸的刻板形象進行去魅。首先她指出作家和作品慣用的分類標準本身就不是固定不變的,一部作品是屬于“社會歷史類”的還是“文學類”的范疇在亞裔文學領域一度是個很難廓清的問題:美國社會傾向于把族裔作家的文學創作當成社會學或歷史文本來接受,亞裔文學批評者們一再指出這背后是來自殖民時代的知識架構的影響,尤其是那種把第三世界及西方內部族裔文學的不自覺地當作“民族志”來理解的閱讀趣味。就像弗里德里克·詹姆斯(Fredric James)所觀察到的西方對第三世界文本的態度:第三世界的文本,不管它本身是多么個人化的寫作,“都必然引發出一個政治的維度,被當作某種民族寓言(national allegory):故事中個人的命運總是第三世界危機重重的公共文化與社會的寓言”。

為了確立自身的美國身份,亞裔一度不得不犧牲自己的亞洲屬性部分,這樣的美國身份尋求方式不僅導致新入美的移民和二代以上的移民間的互相排斥,而且還以東方主義的眼光看待任何和原來國家相關的事物,并對它們不屑一顧,形成東西方對立視野下的對文化差異性的夸大。具體到“沉默”主題上,侃侃善談的美國人和安靜寡語的亞裔成了鮮明對比,但是這樣普遍平面化的社會認知在文學作品里并不成立。張敬玨仍以她最熟悉的湯亭亭為例,列出《女勇士》中的媽媽勇蘭是個講故事的高手;《華人:金山勇士》里八公“愛說愛得如上癮”;《孫行者》的主人公惠特曼·阿新,一個組建華人劇團、尋求華人文化表達的華裔年青人,更是美國文學里喋喋不休的典型之一。文學不僅呈現了沉默形象的反例,更重要的是文學揭示了沉默的意義。沉默和語言一樣具有正反兩面性,語言可以解放人們,但語言也可以扭曲自身以欺騙和統治人們;沉默是消極的,帶著屈從、負罪或恥辱的意味,但是也有“使動性的沉默”(enabling silence),而這種沉默,需要作者和讀者都拿出全部的敏銳去感受。

亞裔女性進入美國社會,女性與少數族裔的雙重邊緣身份體現在她們的文學創作中是一種與強勢話語相反的言語行為——不斷詢問、磋商、試探、判斷。張敬玨顯然借鑒了巴赫金的“對話”理論,把亞裔女性話語的基本特質歸結為對話性,并調用女性主義批評家伊萊恩·肖瓦爾特(Elaine Showalter)的“雙聲話語”(double-voiced discourse)的概念,她說:“我以這個概念來歸納三位作者采用的各種規避權威敘事、展現‘真相’與‘歷史’的方法;這些方法包括少年和成年視角間的跳躍、報導式的和文學式的語言間的互相介入、‘記憶’與‘反記憶’的互相映襯。”

張敬玨在序言后的正文三章里分析了三位亞裔女作家和她們代表作里的沉默情節——日裔美國作家山本久惠、湯亭亭和加拿大的日裔作家小川樂,并給出三組關鍵詞來提煉她在作家的筆下所體會到的不同的沉默:山本久惠是“沉默與修辭”(rhetorical silence)、湯亭亭是“沉默與抗議”(provocative silence)、小川樂是“沉默與照料”。“沉默與修辭”是指亞裔所遭遇的在修辭性語言上的被迫沉默,比如文學被看作與亞裔無關的事物,山本久惠的代表名篇《十七音節》里母親對俳句的熱愛最終在丈夫和生活的壓力下被迫放棄,同樣山本等亞裔女作家的文學創作也往往被壓縮成社會和歷史資料,山本在作品中用天真的小女孩的聲音揭示了這種社會規則,并最終通向解構“修辭”所意味的不平等的社會和文化關系。“沉默與抗議”是指在《女勇士》和《華人:金山勇士》中那個作為第一人稱敘述者的小女孩所實現的話語力量,她是在父輩和歷史紀錄的沉默中發聲,她借助西方正在興起的女性主義的話語說出了爸爸們被壓抑的歷史,并體現出強大的話語創造力。“沉默與照料”則是指小川的代表作《姨娘》所力圖展示一種沉默背后高尚的情懷,傳統日本家庭教育要求女孩做到默默地關心、照料家人,小說中的姨娘實踐并傳承了這一族裔美德,通過對這種自我犧牲式的沉默的展示、褒揚與反思——作品中的小女孩同時也責備母親們的“沉默”保護令她不會“說話”,小川令讀者進一步思考近代以來西方的理論和實踐所引領的世界秩序中,作為默默跟隨者的東方的力量到底在哪里。張敬玨認為山本久惠、湯亭亭和小川樂雖然在寫作策略上各不相同,但有一點貫穿于她們作品之中,那就是清楚認識到言語的困難,她們都懷疑官方的說法,她們都用元小說的手法重回歷史的現場,讓無聲的聲音能夠被聽到。

朱蓓章的《亞裔人的同化:性政治視域里的亞裔美國人的作者策略》(Patricia PChu,Assimilating Asians:Gendered Strategies of Authorship in Asia America,2000)結合歐美的成長小說傳統,剖析亞裔美國女作家如何去實現自己作為“作家”的身份,并通過“作家”身份的實現從而使得她們筆下的原被認為是“族裔性”的東西進入美國的國家敘事,最終成為美國性。這顯然是一本“經典重組”(recanonization)理念下產生的批評專著,雖然這本書最大的主題是女性亞裔作家如何面對種族主義和性別政治的雙重壓力寫出自身的“女性成長小說”,是女性主義批評性質的,但東方主義批評也滲透其中。針對“亞裔性”和“美國性”名為同存、實則對立的客觀現實,朱蓓章認為恰恰是“族裔性”可以改寫“美國性”、教育“美國性”,這才是美國這個移民社會一向眾說紛紜的“同化”政策應該追求的本質,為此亞裔作家必須重新定義亞洲文化,尤其是中國文化。當然,這里的“東方”——亞洲或中國,并不是真正的東方,而是西方社會架構中的內部的一維。

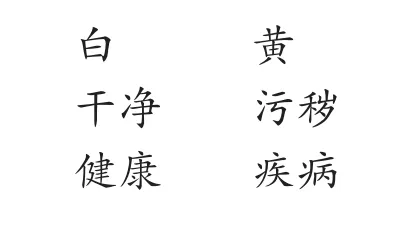

莫妮卡·邱的《“不潔者”的小說:亞裔女作家及作品分析》(Monica Chiu,Filthy Fictions:Asian American Literature by Women,2004)是一本視角獨到的批評之作。她把東方主義批評與身體政治(body politics)結合起來,在此書的“前言”部分,她指出美國社會施加在亞裔身上的一個符號:灰塵(dirt),灰塵是一種“在它不該在的地方”的東西。美國生活里有這樣一套對立的話語:

白和黃二色如何進入這健康與疾病的對立的符號系統的呢?莫妮卡認為“黃禍論”是這套華人、以及后來亞洲人是不潔的話語的起始。“黃禍論”把種族和灰塵結合起來,后來的排華時期更是把華人/亞洲人和疾病結合起來,比如1880年代后對于唐人街的瘟疫的描述和認知,“最終形成這樣的理念:所有的非白種人從根本上說體質和智力都要低下些,道德上可疑些,粗鄙、放蕩、兇殘、病殃殃、野乎乎、不講文明、心智不全,的確需要白種盎格魯—薩克森清教徒的指導。”到了19世紀衛生健康教育在美國廣為普及,衛生和健康的聯系漸漸已經不再是醫學問題,而是被大眾接受為一種“干凈意識”,進而成為排擠移民的政治化的工具。其干凈的操作標準是歐洲式的,而歐洲式的干凈標準之一就是要整潔,不能有灰。再一次,“灰”這個符號在衛生健康運動中出現了。但事實上這種衛生觀念是非常虛假的,因為華人后來所從事的主要就是餐飲和洗衣業,那是最需要從業者干凈或者制造環境干凈的行業。羅伯特·G·李在《東方人:大眾文化中的亞裔美國人》一書的開篇也提到“異族的”(alien)和“污染物”這兩個詞間有符號性質的關聯,都是放錯位置的存在,造成污染的越界。黃種人尤其被固定于這種話語聯想中,永遠不能同化的“異族”也是具有污染性的身體。

莫妮卡在“前言”中一再強調,這種一國之內的東方主義深深地影響到了亞裔的形象再現,他們被再現為污染源、外敵,后來演化為老好人或模范族裔,這些形象都是建立在不得其所的文化身份的基礎上,背后是國家對亞裔的態度:或者是厭棄,或者是非常別扭的接受。“黃禍留下了一串語言的、符號的、政治的、象征的苦澀印跡”。當代亞裔作家在他們的小說中勾畫這種亞裔的身體難以掙脫的錯位感,因為他們是始終被置放于骯臟與干凈、病毒與健康的交界處的、揮手可拂的“物”。

莫妮卡接下來在每一章分析一位亞裔女作家的作品,第一個分析的案例就是華裔作家莊華(Chuang Hua)在1968年發表的一本小說《越界》(Crossing)。小說的女主人公簡出生于一個多子的中產階級移民家庭,父親嚴謹、整潔、講求秩序,他對家庭的完整性和種族的純潔性有潔癖似的偏執,所以當他得知兒子和白種女人(父親口中的“野蠻人”barbarian)先斬后奏地結合后立刻怒不可遏。但是后來當他看到混血的孫子降生后,他接受了這種“越界”的關系;而這時他個性最強的女兒簡因為已經內化了爸爸的種族不可逾界的觀念,反而公然拒絕接受弟弟一家的通婚,并為逃避紛擾的家庭問題來到法國。在法國她開始一場帶有自虐和游戲色彩的“越界”,她和一位追求東方情調的法國男人發生了一場突然而短暫的婚外戀,戀愛的過程既柔情萬千(比如她不斷地做飯等待對方未必如約的到來)又淡然超脫(比如所有的等待都不會引發她的情緒爆發),然后她選擇離開他,拖著懷孕的身體。在《〈越界〉中的棄卻、錯位與心理不和諧音》一章中,莫妮卡認為這是一個反映亞裔/華裔歸宿感缺失的典型文本:亞裔自我的鏡像中的嚴謹與封閉恰恰是他們自我厭棄、處處錯位的結果,而自我厭棄和錯位感又源于美國社會對亞裔的東方主義眼光和民族定性所產生的兩個后果:一是讓亞裔成為永遠的民族和文化意義上的“外人”(alien),二是這個“外人”在美國百年排華的歷史中被建構成病態、骯臟、落后、不可理解的怪異的文化形象。

結語

21世紀可以說是從襲擊美國的“911事件”開始的,全球在這一事件之后進入了力量格局的重構階段。雖然美國還是世界第一的強國,但911后的阿富汗戰爭和伊拉克戰爭還是影響到了國力和民意,更令民眾想起越南戰爭的錯誤與創傷;接著2008年的經濟危機使一向是美國自由經濟的力量的標志的華爾街形象轟然倒地,一向被認為是優越的經濟體系結果是滋養人性的貪婪與投機的溫床,市場“看不見的手”并不能阻止人們失控地濫用他們一向引以為榮的“信用”(credit)。美國人開始自我反思,反思通向兩種不同的解決思路,一種是以“反恐”為關鍵詞的更加排外的、保守的姿態,它拒絕多元文化,強調自由經濟,以加強美國資本主義社會的核心力量為抵御的方法;另一種是以“改變”為關鍵詞的對既往的審視與否定,2008年以“改變”為競選口號(口號原文是We need a change)的非裔混血總統候選人奧巴馬取得了大選的勝利。與此同時,以中國為代表的有些第三世界國家抓住了發展的歷史機遇,像21世紀一度流行的稱法“BRIC四國”——指巴西、俄羅斯、印度和中國,就強調這些新興市場的重要。在這種世界力量制衡關系的調整中,學術界率先做出話語的轉型,“跨國主義”(transnationalism)迅速成為美國的文化研究的關鍵詞,盡管以前它只是自由經濟學領域重要的概念。跨國主義強調,美國需要打開“封閉的心靈”與其它民族和國家對話和協作,才能走出政治和經濟的危機。

在21世紀的第一個10年,如果說“911”后立刻形成的反恐的氣氛抑制了美國亞裔文學在美國國內的學科發展,那么后期的金融危機帶來的“改變”的呼喚卻賦予了它另一個向度的長足的發展——跨國的發展。2006年林玉玲等編輯的亞裔文選《跨國的亞裔文學:現場與跨越》(Shirley Geok-Lim,Transnational Asian American Literature:Site and Transit,2006)的開頭“介紹”部分,就有這樣“發散型”的定位:“‘現場’,身份在某時某地定格的那一刻;‘跨越’,就是身體穿過或走過一個空間的體驗。我們可以說亞裔美國人的‘穿越’就是在美國的鏡頭的注視下亞洲人的身體穿過美國那片土地,或者說亞洲人的故事和形象穿過美國的文學之土。亞裔再現的現場是美國國家話語,但是亞裔的穿越歷程就不是那么空間固定的,它更敏感于‘時間之維’”。籍由“時間之維”,移民身上歷史的記憶、文化的粘連和對自己血緣的另一種關懷便被喚起。

同樣也是在2006年,一本叫作《美國華裔的跨國主義:排華時期中美之間人力、資源與理念的流通》(Sucheng Chan,Chinese American Transnationalism:the Flow of People,Resources,and Ideas Between China and America During the Exclusion Era,2006)的論文集出版出現,和林玉玲抽象的學科呼喚不同,這本歷史和社會研究論集里的“跨國主義”具體而簡單,就是指當年美國排華時期,美國的華僑界與中國的同胞之間的資金往來、經濟互動和思想呼應。與文學詩意的“故國回望”的闡釋不同,“跨國”是以歷史唯物主義的眼光指出,“中國”是華裔一直以來的生存和身份抗爭中的核心語言。

自2006年“跨國主義”的呼喚到現在,五、六年間“跨國主義”(transnationalism)一詞漸漸由呼喚轉為熱點,其內涵也漸漸固定為學科的議題和學者的共識。但“跨國主義”到底意味著什么呢?“跨國”不是一個新鮮的詞匯,在文學之外的當代生活中,“跨國”早在1990年代的全球化中就已經成為口口相傳的為資本開辟海外疆土的重要詞匯。在美國亞裔研究領域,學者們有了“跨國”的共識,但卻有不同的理解:如身體的跨國(如何進入美國)、文化的跨國(如何借用中國)、身份的跨國(既是美國的,又是中國的),以及現在漸漸明顯的學術的跨國。

進入21世紀以來,美國亞裔文學中的華裔文學研究——作為一種既是美國的又是跨國的學術領域——“枝蔓伸展”(branching out,單德興語),已經突破美國本土研究的范式,和中國大陸、港臺以及其他流散華人的研究議題結合起來,從而令新的資料與話語進入這一畢竟源于西方語境的學科。

值此學術跨國時代里,帝國內部和外部的反抗的聲音似乎有了匯合的歷史契機,而東方主義批評,作為一種源于解殖的訴求的批評,似乎又遇到了被再次彰顯的歷史機遇。但事實上,東方主義批評依然是隱含的姿態,甚至可能是越來越少的學者的隱含的姿態,因為這些年里它越來越被看作是一種單向度的意識形態、一種按圖索驥的論證方式、一種漠然于“文學性”的文化批評。

曾經,大陸的美國華裔文學研究的學者們反思過這么一個問題:當我們大量學者涌入美國華裔文學研究中時,所謂的Chinese American Literature(美華文學,或者說華美文學)不過是美國邊緣學科“亞裔研究”里的部分內容,一個在美國主流文學語境里尚且難以自足存在的研究對象,為什么我們會對華裔文學這么一個美國文學的邊緣之邊緣發生興趣呢?有學者認為是因為傳統海外華人文學研究中的心理定勢——“大中華情結”,欣喜于看到中華文化在海外瓜果飄零。但除了“大中華情結”外,筆者以為,帝國內部的反抗種族主義、殖民主義和狹隘的民族主義的學術所帶來的沖擊力和啟示性也是觸動大陸學界的關鍵。到底,我們是因為真相的切入而否定之前的盲目,還是因為學術的追風而忘記最初的感動?作為學者,我們不可以輕易給出自己主觀的答案,至少,系統的觀察和研究之后再決定吧。

①美國文學是一向展現政治斗爭的張力的文學。在薩科文·伯科維奇主編的煌煌八卷的《劍橋美國文學史》的“2008年中文版序”里,有這樣一段對美國文學的總結:“它是個人主義和冒險精神的文學,一種擴張和探索的文學,一種種族沖突與帝國征服的文學,一種資產階級家庭生活和個人自由與社會限制不斷斗爭的文學。”美國文學發展至今,有兩個最明顯的基于移民社會的特點:一是它始終與美國這個移民社會對自己的“民族”界定有關;二是美國文學是一種多元對話的文學。這兩點——民族性格與種族政治——一向是它的文學所關注的,在各種語言、文化和思維系統的沖撞中,磋商政治構成它民族智慧的一個重要組成部分,因此離開文學的政治性這一維將難以透徹理解美國文學的傳統與價值。

②the Beat Generation指1950年代美國二戰后令人矚目的一批作家以及他們所記載和激發的文化現象,這些作家中最具代表性的有金斯堡(Allen Ginsberg)、凱魯亞克(Jack Kerouac)和威廉·巴洛(William Burroughs)。這里beat一詞既可以理解為“被打倒的”(beat down),也可以理解為“音樂的節拍”,還可以引申出beatific,極樂的意思。“垮掉的一代”所代表的文化的核心是追求存在與表達的極限,因此他們往往會訴諸毒品與混亂的生活,但是另一方面他們拒絕物質,反西方主流的理性傳統,而且對東方文化懷有極大興趣。

③1960年代末,有兩位學生——市崗裕次(Yuji Ichioka,后成為歷史學家)和愛瑪·吉(Emma Gee)最先提出“亞裔”名稱。

④⑤[美]趙健秀、陳耀光:《種族主義的愛》(Frank Chin&Jeffery Paul Chan,“Racist Love”in Richard Kostelanetz ed.,Seeking Through Shuck,New York:Ballantine,1972,pp.65-79,66)。

⑥⑦?[美]尹曉煌:《1850年代以來的華裔美國文學》(Yin Xiao-Huang.Chinese American Literature Since the 1850s,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2000,pp.11,54,55,121,120)。

⑧⑨[美]劉裔昌:《父親和裔昌》(Pardee Lowe.Father and Glorious Descendant,Boston:Little Brown,1943,p.34,175)。

⑩[美]黃玉雪:《華女阿五》(Jade Snow Wong.Fifth Chinese Daughte,Seattle:University of Washington Press,1989,vii)。

?吳冰:《黃玉雪:第一位走紅的華裔女作家》,載于吳冰、王立禮主編:《華裔美國作家研究》,南開大學出版社2009年版,第95頁。

?凌津奇:《敘述民族主義:亞裔美國文學中的意識形態與形式》,中國社會科學院出版社2005年版,第218、219頁。

?[美]黃秀玲:《華裔美國文學》,載于張敬玨主編:《亞裔美國文學伴讀》(Sauling Cynthia Wong,“Chinese American Literature”,in King-Kok Cheung ed.,An Interethnic Companion to Asian American Literature,Cambridge:Cambridge University Press,1997,p.40)。

?Chinaman’s Chance是美國一句俚語,漢語經常翻譯為“中國人的機會”,此譯法似乎無法傳遞源語的含義。首先Chinaman是一種對華人輕慢的稱呼,這不僅因為該詞造詞簡單,直接是國名后面加man,更因為這個詞在被廣泛使用時美國社會有大量貶損和排斥華人的話語,造成負面的語義聯想。Chinaman’s chance的意思是勝算很小,幾乎沒有成功的可能性,這個說法有三種可能的成因:1.產生于美國19世紀六十年代修筑跨越美洲的鐵路的時期,當時修鐵路的時候,華工經常做爆破的工作中最危險的一步——用繩索從懸崖上吊下并把炸藥埋進山石,如果不慎就會出爆炸事故,所以這個詞就表示很難完成的事情;2.產生于美國19世紀四十年代末的淘金熱,因為華人到時大多有金礦的河床已經被淘過,所以能淘到金子的勝算不大;3.產生于1854年一場失敗的司法訴訟,當時一個華工被謀殺,但法庭最后不予判決兇手,因為所有證人都是華人,所以這個官司贏不了。這三種說法無論哪種都體現出當時華人的邊緣而低下的社會地位。

??[美]金惠經:《亞裔美國文學:作品及社會背景介紹》(Elaine H.Kim,Asian American Literature:An Introduction to the Writings and Their Social Context,Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2006,pp.18,21)。

?這是該書在中國大陸發行的版本的封底上的推薦詞。

?????[美]羅伯特·G·李:《東方人:大眾文化中的亞裔》(Robert G Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,Philadelphia:Temple University Press,1999,pp.7,8-9,24-27,187,2-3)。

?[美]吉娜·瑪切蒂:《羅曼司與“黃禍”:好萊塢小說中的種族、性別與話語策略》(Gina Marchetti,Romance and the “Yellow Peril”:Race,Sex,and Discursive Strategies in Hollywood Fiction,1993,p.3)。

?《飛俠哥頓》最早是科幻歷險連載漫畫,發表于1934年,后被改編為多部動畫片與電視連續劇。故事的主體內容是耶魯大學畢業生哥頓如何和朋友一起打敗企圖控制地球的外星狂人“無情的明”。《特里與海盜》是漫畫家米爾頓·卡尼夫(Milton Caniff)創作的冒險漫畫系列,1934到1946年間不斷發表于“芝加哥報”(Chicago Tribune)上,后整合為成書出版,主要內容是美國小伙特里在中國的歷險,其中他戰勝并征服“龍女”的故事尤其廣為人知。

???[美]馬圣美:《致命的擁抱:東方主義和亞裔美國人的身份》(Ma Sheng-mei,Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,Minneapolis:University of Minnesota Press,2000,pp.6,9,56)。

????[美]張敬玨:《盡在不言中:山本久惠、湯亭亭和小川樂》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,Ithacaand London:Cornell University Press,1993,pp.18,17,14,26)

?[美]弗里德里克·詹姆斯:《多國資本主義時代的第三世界文學》,載于《社會文本》,1986年第15期(Fredric Jameson,

“Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism,”in Social Text,No.15,Autumn,1986,p.69)

??[美]莫妮卡·邱:《“不潔者”的小說:亞裔女作家及作品分析》(Monica Chiu,Filthy Fictions:Asian American Literature by Women,Walnut Creek:2004,pp.6,8)。

?BRIC這一名稱是由這四國英文國名的首字母構成的縮寫形式——Brazil、Russia、India和China。這個縮寫和英文里的單詞brick(磚頭)相似,所以該名稱在進入中國時一度被翻譯成“金磚四國”,但英語原文中并不含有“金”的意思,“金”字是這個縮寫進入漢語時中國譯者增加的意象,此意象無疑有誤導的可能,于是后來“金磚四國”的提法逐漸淡出,現在中國外交部將它翻譯為“基礎四國”。

?[美]林玉玲、約翰·甘姆博:《跨國的亞裔文學:現場與跨越》(Shirley Geok-Limand John Gamber eds.,Transnational Asian American Literature:Site and Transit,Temple University Press,2006,“Introduction”)。

?比如2012年6月由北京外國語大學華裔美國文學研究中心舉辦的亞裔文化研討會的主題:變動的疆界與路線的重塑(Changing Boundaries and Reshaping Itineraries),該主題顯然是“跨國主義”理念的呈現。而且,筆者觀察就在這兩年間,“跨國主義”成為繼“流散”之后頻頻為華裔文學研究的學者所關切的詞匯。

?單德興:《枝蔓伸展:臺灣的美國華裔文學研究狀況》(Shan,Te-hsing,“Branching Out:Chinese American Literary Studies in Taiwan”.In Branching Out the Banyan Tree:A Changing Chinese America,Conference Proceedings.San Francisco:Chinese Historical Society of Americans,2007)。