群星閃爍參北斗 拓馬長槍定乾坤—專訪“北斗”導航衛星系統總設計師謝軍

本刊記者 徐菁

謝軍總設計師

2012年年底,“北斗”區域衛星導航系統(以下簡稱“北斗”區域系統)建成并正式投入運行,這對我國和周邊地區將會有怎樣的重要影響?我國的“北斗”導航衛星星座與美國的“全球定位系統”(GPS)星座相比存在哪些特點和優勢?“北斗”導航衛星星載原子鐘實現國產化有什么重要意義?未來“北斗”導航衛星在長壽命和高可靠性方面需要做哪些工作?帶著這些問題,本刊記者對“北斗”導航衛星系統總設計師謝軍(以下簡稱謝總)進行了專訪。

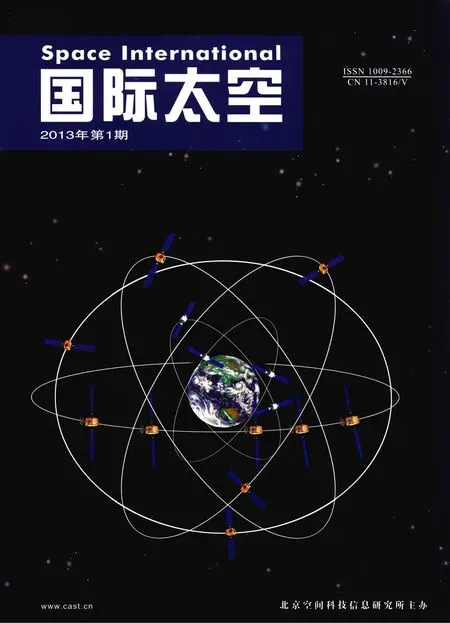

“北斗”地球靜止軌道衛星在軌飛行示意圖

記者:“北斗”區域系統建成并正式運行后,已向亞太地區用戶提供定位、導航和授時服務。請您談談“北斗”區域系統建成對我國及周邊地區的重要影響。

謝總:“北斗”衛星導航系統是具有中國特色的空間基礎設施,可提供有源定位、導航和授時,無源定位、導航和授時,短報文通信和位置報告三大服務。從技術體制和實現途徑上來說,該系統能免費提供無源定位、導航和授時服務,以廣播的形式發給覆蓋區域的所有地面用戶。

“北斗”區域系統的建成對我國及周邊地區有重要的應用意義。我國及周邊地區目前使用的衛星導航系統基本上是美國的GPS,作為一個航天大國來說,我國必須在衛星導航領域占有一席之地,這是非常重要的。首先,有了獨立自主的星地一體化系統以后,我國可以進一步開發衛星導航應用領域,并且把星地之間的一體化工作做好;而GPS系統在很多方面對我們并不開放,所以更無法介入其星地一體化設計。第二,“北斗”區域系統正式運行和提供服務以后,我國及周邊地區的用戶可以接收到除了GPS和俄羅斯的“全球導航衛星系統”(GLONASS)信號之外的新的衛星導航信號,從而多了一種選擇,多了一種可獲取的資源,這對于提高服務精度是有好處的。

記者:2012年,進行了兩次“北斗”導航衛星的“一箭雙星”發射,這對導航衛星的研制和發射帶來了哪些挑戰?

謝總:以“一箭雙星”方式發射兩顆大型“北斗”導航衛星與以往的“一箭單星”發射不同,在技術和管理上帶來一些新的課題。首先,“一箭雙星”發射對于“北斗”導航衛星出廠前的工作提出了非常明確的進度和質量要求。一支研制隊伍同時兼顧兩顆衛星,這兩顆衛星必須同時具備出廠要求和狀態,因此我們優化了流程,舉一反三,不能留有任何質量問題隱患,把所有工作都要做到位。

在發射場方面,這是我們國家第一次同時發射兩顆相同的大衛星,對西昌衛星發射中心來說,以往沒有接受過這樣的任務,因此在執行任務期間,在衛星系統與發射場系統的協調方面需要做很多工作,包括制定發射場流程和風險預案。首先,衛星被送往發射場后的工作安排,要有一個明確的策劃,包括場地安排和工作項目;衛星在發射場的環境和條件與出廠前的都不一樣,必須按照新的環境、新的條件做好預案。其次,在發射場對衛星進行測試的整個過程中,需要注意兩顆衛星相互之間的影響,特別是電磁干擾方面的影響。第三,衛星和運載火箭從技術區轉移到發射區的狀態與以往也不一樣,以往在“一箭單星”發射時,衛星在技術區完成測試,被裝在包裝箱里運到發射區,與運載火箭對接之后,再蓋上火箭的整流罩;而用“一箭雙星”發射“北斗”導航衛星,由于各方面條件的約束,必須在廠房里把兩顆衛星一上一下放好,再把整流罩扣好,然后整體轉移到發射塔架。在這個過程中,需要對衛星系統、火箭系統和發射場系統三方面進行協調。第四,這兩次“一箭雙星”發射的是中圓軌道導航衛星,按照星座的設計,發射窗口只有10分鐘左右的時間,所以如果其中一顆衛星發射前狀態的設置出現問題,就有可能導致發射時間推遲,會造成非常大的影響。

另外,在星箭分離這件事情上,我們也要解決過去從未遇到的問題。以往“一箭多星”同時發射一顆大衛星和幾顆小衛星時,星箭分離之后,這些衛星會各飛各的軌道;而用“一箭雙星”發射“北斗”中圓軌道導航衛星時,星箭分離后兩顆衛星必須精確進入同一個軌道面的不同軌位上,同時又要避免兩顆衛星距離太近而發生碰撞。

記者:“北斗”導航衛星是中國航天首次嘗試組批生產的項目,為什么要選擇“北斗”導航衛星來進行組批生產?

謝總:我想說的是,“一箭雙星”發射也好,組批生產也好,這在“北斗”導航衛星項目上得到實現,反映了我們國家的航天生產能力、研制能力和管理水平提高到一個新的水平。組織20支隊伍研制不同的衛星,與組織2支隊伍研制2顆衛星其實沒有太大的區別;但是,一支研制隊伍按照一份圖紙,在一個狀態下,短期內生產出十幾顆衛星,這是非常具有挑戰性的,也是研制能力的重要體現。

“北斗”系統進行組批生產的原因主要有兩點:第一,因為“北斗”導航衛星發射入網,只有整個衛星星座完全部署之后,才能發揮它應有的功能和作用,才能保證其技術指標,提供高質量的服務,少數幾顆衛星無法構成一個完整的系統,無法保證服務性能;第二,衛星的研制有一個時間周期,但同時衛星又是有壽命的,目前我國“北斗”導航衛星的壽命是8年,衛星研制生產時間拖得太長,必然導致星座組網時間延長。如果組網時間超過8年,這實際上就意味著無法完成整個星座的完全部署,比方說,在第1顆衛星到位后的第9年最后1顆衛星才部署到位,這時第1顆星面臨失效,又得重新補充衛星,所以從理論上講,衛星組網的時間越短越好。2011年年底,“北斗”區域系統提供試運行服務時,水平定位精度只能承諾優于25m,原因就是區域導航星座還沒有完全部署;而2012年年底系統正式運行后的水平定位精度優于10m,這是一個很大的變化。

要保證“北斗”星座在短時間內完成組網,必須堅持“一次設計、組批生產、流水測試、密集發射、快速組網”。我們在不到3年的時間,發射了14顆“北斗”衛星,這在中國航天史上是沒有先例的,表明了我國的航天實力在快速增強。

記者:目前的區域導航星座采用“5+5+4”的方案部署,從覆蓋區域和定位精度上來說,“5+5”就能夠滿足要求,那么今年發射的4顆中圓軌道導航衛星對系統性能起到什么作用呢?

謝總:在“北斗”區域系統的建設過程中,方方面面的意見都要考慮進去,采用混合星座的方式充分體現了中國的特色(編者注:“北斗”星座由地球靜止軌道衛星、中圓軌道衛星和傾斜地球同步軌道衛星組成)。混合星座的好處在于,通過較少的衛星數量,就能使“北斗”區域系統實現對覆蓋區服務性能的保證。實際上,在目前的“北斗”區域系統中,通過地球靜止軌道衛星和傾斜地球同步軌道衛星就能保證區域內服務性能的要求,可以不需要4顆中圓軌道衛星。但是,從未來“北斗”全球系統的整個發展和規劃來講,主要還是依賴于中圓軌道衛星來保證全球覆蓋。

從“北斗”衛星導航系統“三步走”的發展戰略部署來看,先解決區域問題,然后再全球覆蓋,所以在“北斗”區域系統中必須部署地球靜止軌道衛星和傾斜地球同步軌道衛星;同時,又要考慮下一步的全球系統建設,因此在目前的區域系統中開展了必要的技術驗證,包括對這種混合星座進行評估。

具體來說,中圓軌道衛星所起的作用主要有三個方面:第一,可以驗證混合星座的可行性,看看是否能達到預先設計的指標。第二,從系統的可靠性和魯棒性上來說,4顆中圓軌道衛星可以對“5+5”的星座部署起到周期性的改善作用;如果有一二顆在軌的傾斜地球同步軌道衛星發生故障,那么中圓軌道衛星可以通過軌道調整,起到替代失效衛星的作用,也就是說,中圓軌道衛星具有在軌備份的功能。第三,為未來部署“北斗”全球系統提供經驗。

記者:2012年以后建設“北斗”全球系統還要發射多顆中圓軌道衛星,后續發射的中圓軌道衛星與已發射的4顆中圓軌道衛星有區別嗎?這些后續衛星的技術特點是什么?

謝總:“北斗”區域系統將第一次向中國和周邊地區的用戶提供免費的無源定位、導航和授時服務,因此在衛星的信號設計上是滿足最基本的要求。而在“北斗”全球系統中,中圓軌道衛星數量多,采用3個軌道面相隔120°均勻分布,在已發射的中圓軌道衛星信號基礎上,將增加一些信號,同時還要考慮與其他的全球導航衛星系統(GNSS),如GPS、在建的歐洲“伽利略”(Galileo)系統,以解決信號上的兼容互操作問題。其次,我們還有一些新技術驗證也會在未來中圓軌道衛星上體現。第三,未來中圓軌道衛星的衛星平臺與現有衛星的衛星平臺存在區別,我們將采用專門設計的中圓軌道衛星平臺。最后,未來衛星在小型化、發射質量以及“一箭多星”的發射方式上都會有所變化;衛星的壽命也會延長,從現在的8年延長到12年,甚至15年。

記者:“北斗”導航衛星星座由3種軌道的衛星構成,這3種衛星在功能上有什么區別?與美國GPS星座相比,“北斗”導航衛星星座有哪些特點和優勢?

謝總:我國立足于現有的技術水平和國家的特點,確定了“北斗”衛星導航系統采用3種軌道衛星構成混合星座。在服務功能的配置上,這3種軌道的衛星是有區別的:地球靜止軌道衛星具備有源定位、導航和授時,無源定位、導航和授時,短報文通信3種服務功能,而中圓軌道衛星和傾斜地球同步軌道衛星只具有無源定位、導航和授時功能。星座中由于有了地球靜止軌道衛星,才保證了有源定位、導航和授時服務,以及短報文通信和位置報告功能。

“北斗”導航衛星進行天線展開試驗(南勇/攝)

裝有兩顆“北斗”中圓軌道導航衛星的雙星組合體(南勇/攝)

“一箭雙星”發射前為“北斗”導航衛星蓋上整流罩(南勇/攝)

與GPS星座相比,“北斗”導航衛星星座的特點和優勢包括:一、“北斗”衛星導航系統采用的這種混合星座能以相對較少數量的衛星保證區域內的服務性能,這是一種比較經濟的方式;如果全部采用中圓軌道衛星,十幾顆衛星無法實現目前的性能指標。二、由于衛星數量少,整個部署時間和周期更短,星座建設速度更快,見效也更快。三、由于有了地球靜止軌道衛星,在提供的服務上比GPS多了有源定位和短報文通信;雖然有源定位需要用戶申請,并通過地面站轉發,但是實現首次定位時間比無源定位更短。

記者:“北斗”導航衛星星座中的地球靜止軌道衛星和中圓軌道衛星在空間飛行環境方面存在怎樣的不同?

謝總:由于中圓軌道衛星一直運行在地球輻射帶內,因此星上的電子元器件受到的電磁輻射總劑量要比地球靜止軌道衛星的高;而地球靜止軌道衛星也有不利的方面,比如星上大規模集成電路易受空間高能電子或質子影響而造成的表面放電及內帶電效應,地球靜止軌道衛星的產品表現比中圓軌道衛星要差。所以在衛星研制過程中,不管是地球靜止軌道衛星,還是中圓軌道衛星,我們都按照最惡劣的空間環境來設計。

記者:星載原子鐘是導航衛星的核心技術,它在衛星導航中起什么作用?目前,“北斗”導航衛星上的原子鐘已實現國產化,請您談談我國掌握這一核心技術的重要意義。

將“北斗”雙星組合體運往發射區(南勇/攝)

謝總:導航衛星的坐標精度和時間精度都是地面用戶測量的基礎,如果衛星的位置和時間不準的話,那么地面用戶得到的數據是不可能準確的,而導航衛星的時間基準必須依靠星載原子鐘,所以原子鐘是導航衛星最關鍵的核心設備。因此,在“北斗”系統立項的時候,就明確了“實現國產原子鐘是必由之路”這一基本原則。我國在最初發射的幾顆“北斗”導航衛星上配置的原子鐘,一部分是從歐洲引進的,一部分是國產的;由于國外的技術封鎖和我國的技術攻關,后來發射的“北斗”衛星上的原子鐘則全部實現國產化了。

星載原子鐘國產化的意義在于:高精度的星載原子鐘是目前國外嚴格封鎖和無法用金錢購買的關鍵技術,我們通過自主創新、強強聯合,實現了突破,這是我國自主創新的重要成果。如果說,20世紀五六十年代中國必須要有自己的原子彈,那么,到了21世紀中國必須要有自己的星載原子鐘。沒有國產星載原子鐘,我國衛星導航系統的發展將受制于別國,航天大國的地位也無法穩固。

從目前對星載原子鐘的測量數據與地面的評估測試數據來看,我們的國產原子鐘性能指標完全滿足工程建設的要求。國產的銣原子鐘在質量和性能指標上甚至優于歐洲的原子鐘。

記者:美國GPS衛星采用碼分多址方式調制導航信號,俄羅斯GLONASS衛星以往采用頻分多址方式,現在又改為兩種方式都有。我國“北斗”導航衛星出于怎樣的考慮選擇了碼分多址方式,是技術方面還是兼容性方面的原因?

謝總:在技術發展上,先有頻分多址方式,后來出現了碼分多址方式,可以說后者比前者更先進。設計一個技術比較先進的導航星座,選擇碼分多址方式調制導航信號,在很多方面比頻分多址方式更具優越性,例如:抗干擾性能、頻率資源的占用、與其他導航系統的兼容、接收機的設計等。所以,不管是從技術上,還是從兼容性上考慮,“北斗”導航衛星都應選擇碼分多址方式。

記者:要保證導航星座的正常運行,除了不斷發射后續星之外,延長衛星使用壽命也是非常重要的。目前,“北斗”導航衛星的壽命是8年,未來在延長導航衛星壽命方面,我們要做哪些工作?

謝總:對于“北斗”這樣一個大型的衛星星座,8年的壽命是衛星設計的基本要求;延長衛星壽命對保證星座的正常運行很重要。我認為,要想延長衛星壽命,必須做好三方面的工作:一、在衛星設計上,必須嚴格貫徹和落實可靠性設計準則,包括熱設計、元器件降額設計、空間環境輻照設計等都要做到位;二、衛星系統要有冗余,星上的任何一個部件都有可能在飛行過程中出現意想不到的問題,因此必須做好冗余,才能使衛星的功能得到保證;三、衛星入軌后的在軌維護和管理應該做好,需要精心的管理,在軌操作時盡量減少衛星推進劑的消耗。

記者:到2020年“北斗”全球系統將全面建成。目前,建造“北斗”全球系統還需要攻克哪些關鍵技術?導航衛星需要在哪些方面進行改進?

“北斗”雙星組合體與火箭對接(南勇/攝)

謝總:通過“北斗”區域系統的建設,我們積累了很多經驗,包括星座的設計,組批生產,產品研制過程中的質量控制、新技術和新體制的驗證及驗證方法。從現在起到2020年這么短的時間內要建成全球系統,還有很多問題需要克服:一、把用戶的需求很好地理解到位,同時按照目前研制的總要求,搞好衛星的設計工作,保證達到全球系統的性能指標、可靠性的要求,滿足運載火箭接口的要求;同時在衛星設計的驗證技術方面、元器件的選擇方面、衛星試驗與考核方法等方面都有很多工作要做;二、借鑒區域系統的建設經驗,優化整個技術狀態的控制方法,在認真執行已有規范的同時,對可能出現的新情況制定新的有效措施;三、在組批生產方面,做好資源保證,確保在8年內完成30多顆衛星的生產;四、在整個大系統的組織方面,衛星系統如何與發射系統、運控系統、測控系統等其他五大系統協調好,也有很多事情要做。

在導航衛星研制上,我認為要攻克的技術包括:一、由于全球系統既要保證區域服務質量,又要保證全球覆蓋,因此衛星的技術指標會有一定的提高;二、國產的星載原子鐘在頻率的準確度、長期的穩定度等方面還有待進一步提高;三、衛星的測距精度會比目前更高,同時,減少在軌控制模式的轉化,這些對衛星平臺會帶來一些技術變化,平臺的姿態穩定性要求越來越高;四、由于“北斗”系統要提供全球服務,而我國在國外沒有建設足夠的監測站,這就需要靠星間鏈路技術來解決這一矛盾,因此要攻克星間鏈路技術;五、在衛星的小型化方面、可靠性的提高方面和延長衛星壽命方面都還需要進行技術攻關。

兩顆“北斗”中圓軌道導航衛星由長征-3B火箭發射(南勇/攝)

記者:在美、俄已建成全球衛星導航星座的情況下,我國建造“北斗”全球系統的意義和應用前景是什么?美、俄、歐、中的四大衛星導航系統如何實現兼容互操作?兼容互操作后衛星定位精度大概能提高多少?

謝總:我國建造“北斗”全球系統的意義就在于,作為一個航天大國,必須要有獨立自主的衛星導航系統。“北斗”全球系統在短報文通信和位置報告方面的應用前景很廣闊,目前國內的一些企業已經在開發推廣相關產品,把導航、定位與短報文通信結合起來,發揮了很大的優勢。如果政府再給予一些傾斜政策,我想可以在短期內得到更好的應用,取得更大的效益。

關于四大衛星導航系統如何實現兼容互操作的問題,作為一個負責任的航天大國,從“北斗”系統開始建設之初,我們就和其他三大系統就兼容互操作問題上進行磋商和協調。2012年11月在北京召開了全球衛星導航系統國際委員會(ICG)第七屆大會,此舉表明了我國在兼容互操作問題上的積極態度,我們非常愿意把“北斗”系統設計成可兼容互操作的系統,使“北斗”信號能夠被全球的用戶接收到。只要各國在導航信號的設計上進行協調,實現四大系統的兼容互操作是完全可能的。

各個衛星導航系統實現兼容互操作之后,導航定位精度會有一定提高,但更重要的是用戶接收機終端的處理算法會更加簡單,接收到的衛星導航信號會更多,這能給用戶帶來更多的實惠。

記者:2020年“北斗”全球系統全面建成后,將會在國際產生什么影響?

謝總:到2020年,我國將建成技術先進、開放兼容、獨立運行、穩定可靠,并擁有自主知識產權的“北斗”全球系統,成為能與美、俄、歐三個系統相互兼容的GNSS四大供應商之一,打破目前美國GPS在全球的壟斷地位,這也是一個國家綜合實力的具體體現。