安徽省城市化對農村居民生活質量影響的實證研究

朱芬華

全面取消農業稅之后,我國農民的收入增加了,但與城市居民相比,仍然處在弱勢地位。農村居民的收入水平決定了其生活質量的高低,農民生活質量的提高是社會主義新農村建設的重要內容,關系到整個社會的穩定和發展。通過加速城市化進程,吸納更多的農村剩余勞動力,提高農民收入,改善農村居民的生活質量。從經濟學的角度看,城市是人類文明和進步的象征,城市化讓更多的農民享受城市文明,促使他們的生活方式發生轉型,加速實現小康社會。城市化不僅關系到農民增收和農業增效,還關系到安徽省經濟結構的調整和優化,以及經濟的持續發展和社會的全面進步。因此實證研究城市化對安徽省農村居民生活質量的影響具有重要意義。

一、安徽省城市化和農村居民生活質量現狀

(一)安徽省城市化發展現狀

城市化不僅僅意味著農村人口向城鎮的空間遷移,它伴隨著基礎設施和教育等資源以城市為主導重新進行配置,城市化追求經濟發展質量和生活質量的共同提高,全社會的生產和生活方式發生根本性變化,生產函數向更高層次變革。城市化進程的階段性規律表明,城市化進程可分為三個階段。當城市化水平低于30%時,城市化的發展速度比較緩慢;當城市化水平為30%-70%時,城市化高速發展;當城市化水平高于70%時,城市化進入平穩發展階段。

世界近現代史的經驗表明,城市化是一個國家從落后向發達轉變的必經之路。著名經濟學家Joseph Stiglitz曾將美國的高科技和中國的城市化列為影響21世紀人類發展的兩大關鍵因素,可見城市化之重要性。2002年,安徽省城市化水平為30.7%,2011年提高到44.8%,十年間年均增長1.4個百分點。與全國平均水平相比,安徽省城市化率低,城市化進程緩慢,因此要把握住當前的城市化高速發展時期。加速安徽省城市化進程,讓更多的農村居民進入城市,享受城市的基礎和生活等設施,提高文化、教育、休閑娛樂和衛生保健等物質生活條件,同時提高精神文明層次。

(二)安徽省農村居民生活質量現狀

1.消費需求結構升級,消費模式多樣化。目前安徽省農村居民溫飽問題已得到解決,正在向小康階段邁進。農村居民消費以生活必需品為主,對各類消費品的消費需求由重數量向重質量轉變。傳統的生產和生活消費品已經飽和,吃、穿、住等消費支出比重明顯下降,享受性消費支出比重提高迅速,消費需求結構正在升級。他們在對生產資料、日常消費品以及家電產品的需求上,開始更多的關注品牌、質量和檔次。2011年,安徽省農村居民交通通訊人均支出475元,較十年前增長了422%,文教娛樂用品及服務人均支出376元,較十年前增長了137%,其他商品及服務人均支出124元,較十年前增長了210%,增勢迅猛。2011年安徽省農村居民家庭每百戶擁有汽車17輛,擁有計算機10臺。

2.精神生活層次提高。改革開放以來,隨著安徽農村經濟的迅速發展,農民物質生活條件顯著改善,產生了提高精神生活質量的需求,向往健康和文明的生活方式。過去,農村居民的精神生活單一貧乏,閑暇生活主要是看電視、玩牌、玩麻將等。如今,在富裕的農村,建有圖書室、文化活動中心、農民閱覽室、歌舞廳、球類室,在勞動之余,農村居民的情操得到了陶冶,心靈得到了凈化。成立了農民業余劇團、秧歌隊、電影放影隊等,這些文明健康的生活方式進入了農村居民家庭[1]。隨著城鄉聯系加強,大眾傳播媒介的宣傳等,農民的精神需求增長很快,尤為突出的是教育,新時代的農民追求自身素養的不斷提高,希望子女能夠接受良好的教育。因此,目前農村居民在子女教育上的花費逐年增多。

(三)城市化和農村居民生活質量關系文獻綜述

美國經濟學家J.K.加爾布雷思在其所著《富裕社會》一書中,第一次提出全面評價生活優劣的“生活質量”這一概念。之后,其研究不斷向經濟學、社會學、人口學等眾多學科拓展。目前,對生活質量的定義歸納為以下三種:一是反映客觀生活條件的定義,以前蘇聯、東歐國家為代表[2]。二是反映人們主觀感受的定義,以加爾布雷思、坎貝爾和林南為代表[3]。三是主客觀結合的定義,我國目前大多數學者持該觀點,代表人物有盧淑華等[4]。隨著實證分析的流行,人們開始構建生活質量指標體系,但目前還未達成統一標準。一般來說,發達國家注重研究主觀指標,發展中國家注重研究客觀指標。鑒于安徽省目前的經濟發展狀況,文章從客觀上對生活質量及其指標進行研究。

城市化與農村居民生活質量關系是近年來研究的熱點之一。農村居民生活質量取決于收入水平,因此關于城市化與農村居民收入關系的研究較多。宋元梁和肖衛東運用脈沖響應函數和預測方差分解分析城市化與農村居民收入之間的動態變化,認為城市化與農村居民收入之間存在正向交互響應作用,該作用在長期更穩定[5]。李夢覺運用湖南省數據建立城市化與農民收入的計量模型,結果顯示城市化率每提高一個百分點,農民的人均純收入將增加2.5倍[6]。林鋒峰等認為城市化與農村居民收入之間存在著長期均衡關系[7]。本文以安徽省為例,從動態分析角度探討城市化對農民生活質量的影響,全面把握城市化進程中農民生活質量變化情況,為政府制定城鄉統籌發展決策提供一些參考依據,具有重要的理論和現實意義。

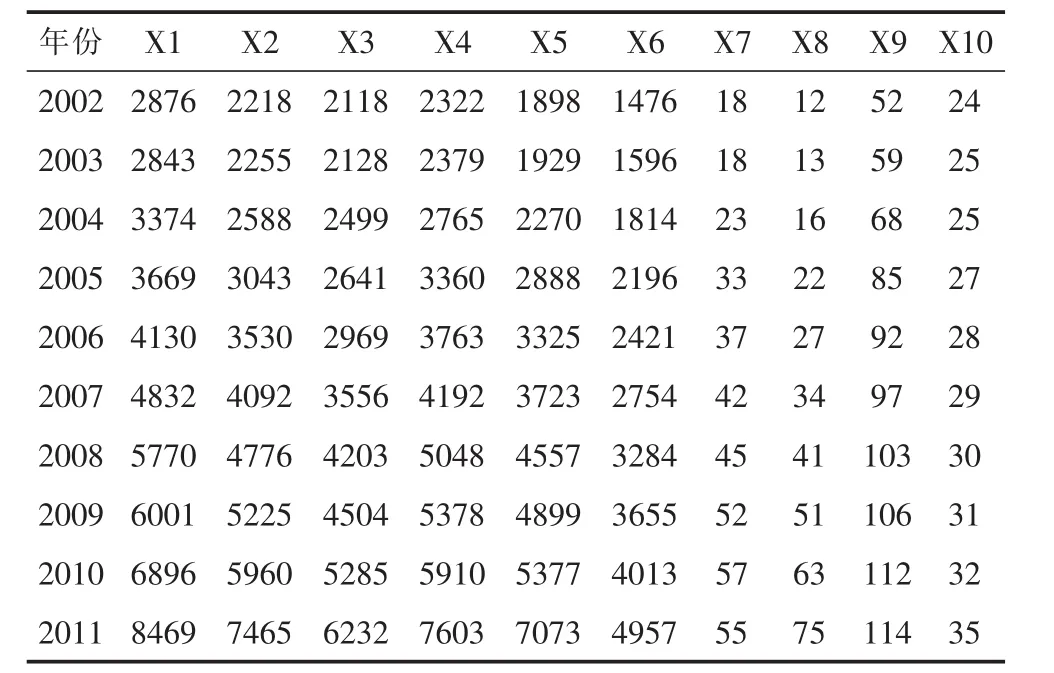

二、安徽省農村居民生活質量的主成分分析

農村居民生活質量的評價指標包括客觀和主觀兩個方面,本文將用客觀指標進行研究。遵循代表性、簡潔性、可操作性、全面性與可比性的指標設立原則,同時考慮到農村居民生活的具體情況及數據的可取性,筆者確定了以下十項反映安徽省農村居民生活質量的重要指標:X1—年收入 (元/人);X2—現金收入(元/人);X3—純收入 (元/人);X4—年支出 (元/人);X5—現金支出 (元/人);X6—生活消費支出 (元/人);X7—洗衣機(臺/百戶);X8—電冰箱(臺/百戶);X9—彩電(臺/百戶);X10—居住面積(平方米/人)。

以上各項指標都是平均值,反映了安徽省農村居民生活質量基本情況,各項指標值越大,說明安徽省農村居民生活質量越高。通過《安徽統計年鑒》相關年份版本的數據收集和整理,得到反映安徽省農村居民生活質量的原始數據(表1)。

表1 2002—2011年中選取的10年原始數據

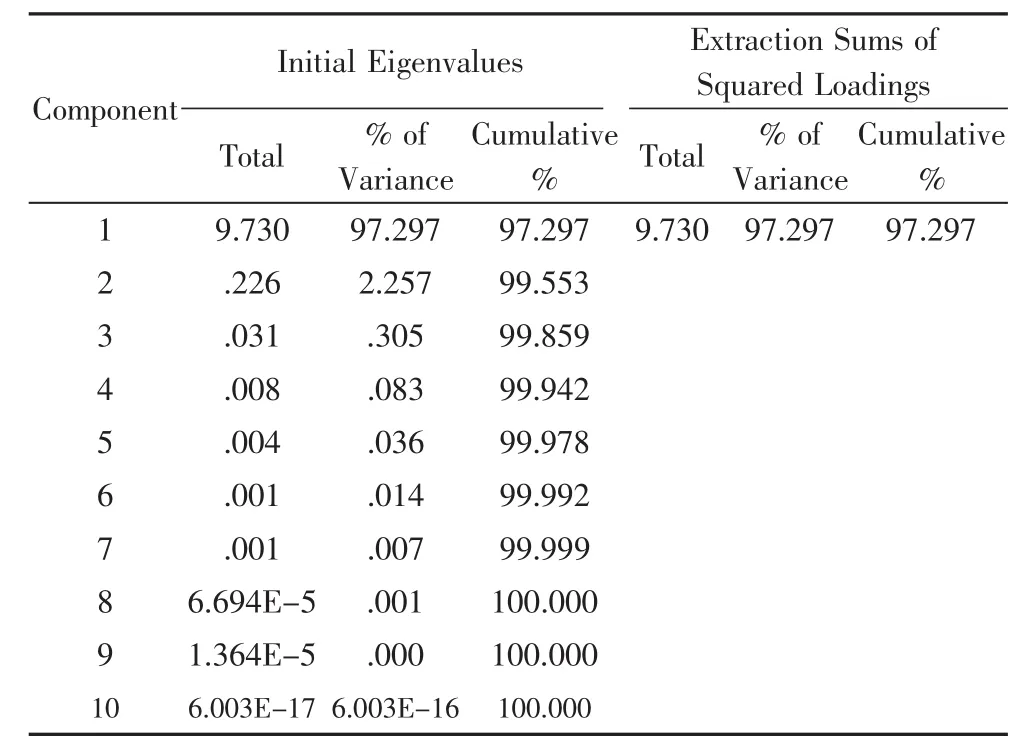

利用SPSS軟件對表1中的指標數據進行標準化處理,得到原變量的Z得分。再運用相關系數矩陣查看各變量之間是否存在相關關系,如果各變量之間的相關關系很強,必然導致不準確的評價結果,因此有必要采用主成分分析法來對各年份的安徽省農村居民生活質量進行客觀評價。

通過對SPSS軟件的系列操作,得到了總方差解釋(見表2),從表2可以看出前1個特征值的累計貢獻率已達到97.297%。因此,確定主成分綜合評價指標數1個,用這1個主成分來替代10個原始變量,以分析2002—2011年安徽省農村居民生活質量情況。最后得出安徽省農村居民生活質量各年份得分情況,見表3。

表2 總方差解釋

表3 安徽省農村居民生活質量綜合得分

從表3可知,安徽省農村居民的生活質量總體上呈逐年上升的態勢,表明農村居民的生活條件在逐年改善,生活水平逐漸提高。

三、安徽省城市化對農村居民生活質量影響的回歸分析

自改革開放以來,安徽省經濟持續快速增長,而農民收入增長則十分緩慢,生活質量難以快速提高。農村居民收入問題一直受到國內外經濟學者的廣泛關注,因為現階段農村居民生活質量主要取決于其收入水平。農民增加收入的途徑有以下幾種:一是通過增加農產品數量來增加收入,這非常困難,因為農產品的需求缺乏彈性,農業存在增產不增收的規律;二是通過提高農產品的價格增加農民收入,這個方法可行性也不大,農業是典型的競爭行業,農產品價格由市場的供求決定,人為提高農產品價格不太現實;三是通過到城里務工增加收入。由此可見,加快城市化進程才是解決農民增收問題的根本出路。諸多研究成果表明[8],城市化進程的推進為吸納農村剩余勞動力提供了良好的平臺,農村居民收入的提高很大程度上取決于農村剩余勞動力轉移的規模和速度。

表4 安徽省農村居民生活質量、城市化率 Y單位:%

為了進一步研究城市化對安徽省農村居民生活質量的影響程度,筆者引入回歸分析。文章以安徽省城市化率為自變量X,安徽省農村居民生活質量為因變量Y(原始數據見表4),進行回歸分析,結果如下:

表5 2002-2011年安徽城市化與農村居民生活質量

從檢驗結果可以看出,R2=0.972,表明模型有很高的擬合優度,且各自變量都通過了T檢驗,F檢驗也是高度顯著的,說明城市化率X對安徽省農村居民生活質量Y的影響是顯著的。從分析結果可以看出,城市化率每上升1個百分點,安徽省農村居民生活質量將會提高0.203。農村居民生活質量目前主要取決于其收入情況,而城市化能有效的提高農民收入。城市化能吸納農村剩余勞動力,提高農民收入;城市化拉動對農產品的有效需求,刺激農產品價格,從而增加農民收入;城市化能快速減少農民數量,提高農民人均收入[9]。

城市化進程通過提高農民收入增加了農民對城市定居的需求,反過來進一步推動城市化進程。因此,一方面,要加快城市化進程,提高農民收入水平;另一方面,提高農民收入有利于保障城市化建設的成果[10]。加快城市化進程,增加農民收入,提高農村居民生活質量不僅關系到小康水平的全面實現,還關系到城鄉統籌發展和整個國民經濟的良性循環。

四、加快安徽城市化進程,提高農村居民生活質量

(一)進一步推動戶籍制度改革

溫家寶總理在2011年的政府工作報告中提到,要推進戶籍制度改革,放寬中小城市和小城鎮落戶條件。只有廢除二元管理體制,使農村勞動力能夠自由流轉,才能減少農業人口,轉移更多的農村居民進入城鎮,以實現土地的規模經營和城市化進程的加速。目前中國戶籍進入全面改革階段,安徽省應積極推進戶籍制度改革,逐步滿足農村人口落戶需求,引導農村人口有序向中小城市轉移,從而減少農村人口數量,提高農民人均收入,改善生活質量。

(二)加快培育小城鎮群

本著合理配置和充分利用社會資源原則,改變小城鎮建設的低水平發展和過度分散現狀。加快培育小城鎮群的形成,從分散建設變為集中建設,提高城鎮聚集能力,并使小城鎮群從量的擴張提升到質的提高。隨著城鎮群數量的增加和質量的提高,城鎮對農村的輻射帶動能力增強,農村居民就業空間得到拓展,以加速農村剩余勞動力轉移速度,使更多農村居民提高收入水平,擺脫貧困,實現城鄉共同富裕。

(三)大力發展第三產業

第一產業一直是安徽省吸納就業的重要領域,近些年來,隨著經濟迅速發展,第三產業產值由2002年的1 399億元上升至2011年的4 976億元,增加了256%,增勢飛快。2011年,安徽省第三產業從業人數1 483.5萬,占總從業人數比值36%,成了就業的主渠道。安徽省目前正處于城市化加速發展時期,加快發展服務業至關重要。安徽省應抓住機遇,加快第三產業發展速度,吸納更多農村就業人員,富裕農民,提高農村居民收入和消費水平。

[1]高蘭芳.城市化與農民生活方式的轉型[J].市場經濟研究,2004(6).

[2]K.蘇斯耐,G.A.費舍.“生活質量”的社會學研究[J].唐仲勛,葉南客,譯,國外社會科學,1987(6).

[3]林南,等.生活質量的結構與指標[J].社會學研究,1987(6).

[4]盧淑華,韋魯英.生活指標主客觀指標作用機制[J].中國社會科學,1992(1).

[5]宋元梁,肖衛東.中國城鎮化發展與農民收入增長關系的動態計量經濟分析[J].數量經濟技術經濟研究,2005(9).

[6]李夢覺.工業化城市化發展與農民收入增長的實證分析[J].經濟縱橫,2008(6).

[7]林鋒峰,等.福建省城市化與提高農民收入的實證研究[J].昌建論壇(人文社會科學版),2006(1).

[8]陳佳貴,等.中國地區工業化進程的綜合評價和特征分析[J].經濟研究,2006(6).

[9]曾憲明.城市化是解決農民增收問題的根本出路[J].許昌學院學報,2004(3).

[10]莊學能,寧俊飛.城市化、農民增收和經濟增長——基于天津數據的實證分析[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2011(5).