基于模糊方法的高校科技創新能力評價研究

于謙益

(南京理工大學,江蘇南京210094)

0 引言

提高自主創新能力,建設創新型國家,這是國家發展戰略的核心,是提高綜合國力的關鍵。隨著世界科技的不斷發展和對高新技術的不斷追求,創新能力已經成為影響高校生存發展的關鍵要素。 2011 年4月24 日, 胡錦濤總書記在清華大學百年校慶上發表講話, 提出要積極推動協同創新,通過體制機制創新和政策項目引導,鼓勵高校同科研機構、企業開展深度合作,建立協同創新的戰略聯盟,促進資源共享,聯合開展重大科研項目攻關,在關鍵領域取得實質性成果。 之后,國家教育部、財政部決定啟動實施高等學校創新能力提升計劃,并在2012 年首批17 所進入“2011 計劃”的高校。 由此可見,提升高校的科技創新能力已經成為我國又一戰略性舉措。科學、準確、規范地評價高校科技創新能力,將有利于高校在激烈的競爭中對自己的技術創新能力和發展方向進行準確地定位和把握,進而采取有效的政策扶持和發展戰略,提高自身的核心競爭力,從而能夠擴大學校的影響力,快速地塑造新特色和新優勢。

高校科技創新能力是指高校有效利用和優化配置各種創新資源,通過機制體制改革、人才培養、技術創新、成果轉化等各種科研創新活動,產出高水平的創新成果,培育高水平的創新團隊和人才資源,并形成具有競爭力的、新的科研領域和創新優勢的綜合能力。

如何科學、準確、規范地評價高校科技創新能力,對高校成功地進行技術創新,保持和建立競爭優勢,拓展科研領域,顯然具有十分重要的意義和應用價值。 本文初步探討了高校創新能力評價的一般程序,給出了高校科研創新能力的評價指標體系,闡述了應用模糊方法對高校創新能力進行評價的一般過程。

1 構建高校科技創新能力指標體系的原則

高校科技創新能力評估結果應當能夠科學、全面、系統地反映出高校科技創新的狀況和發展趨勢,在構建指標體系時應當遵循如下幾個原則:

1.1 系統性原則

高校的科技創新是一項系統性的工程,是高校科技、人事、政策法規等多個方面工作效能的綜合體現, 因此在建立評價體系的時候,需要盡可能多的考慮各種因素的影響,盡量覆蓋影響科技創新能力的主要方面和要素。

1.2 具體性原則

是指高校科技創新能力評估的目標要明確明確、具體,體系要全面、準確,各種因素的意義清晰明確,不能不切實際;評估方法要具有可操作性,評估結果要確實可信,避免將科技創新能力的評估混同于其他的評估方法。

1.3 可比性原則

高校科技創新能力的評估應當使用于評價不同高校的科技創新能力狀況,所以在確定指標體系的時候,要充分考慮不同高校間的共同性和差異性,既要把握高校科研活動所共有的規律,又要體現不同高校科技工作的優勢和特色,盡量保證指標體系的統計口徑和范圍一致。

1.4 實踐性

指標體系的確立要能夠應用于實證分析,各評價指標要易于評估和量化,評價體系要綜合地反映高校科技創新能力的狀況。

2 指標體系的構建

本文對高校科技創新能力的評價體系構建如下:

2.1 科研基礎A1

科研基礎A1包括:人員情況A11,固定資產A12,學校經費A13,這幾個三級指標代表了高校在科技創新活動中的潛在實力。 其中:人員情況A11中包括科研人員比例A111、高科技人才A112、高級職稱比例A113、副高級職稱比例A114、中級職稱比例A115;固定資產A12包括科研資產比例A121、科研設備資產A122、科研用房A123;學校經費A13包括R&D 經費A131、非R&D 經費A132。

2.2 科研產出情況A2

科研產出情況A2包括科研項目A21、論文及專著A22、專利A23、獲獎情況A24這四個三級指標。 基本上這幾個指標也是各類評估高校科研產出的指標。 其中科研項目A21包括國家級項目A211、 省部級項目A212、國際合作項目A213、其他項目A214;論文及專著A22包括SCI 論文A221、EI(中文核心)論文A222、國內一級刊物論文A223、國內二級刊物論文A224、中央級出版社專著A225、地方級出版社專著A226;專利A23包括國際專利A231、發明專利A232、實用新型專利A233;獲獎情況A24包括國家級一等獎A241、國家級二等獎A242、國家級三等獎A243、省部級一等獎A244、省部級二等獎A245、省部級三等獎A246、其他省級以上獎勵A247。

2.3 科研效益A3

科研效益A3包括人均論文產出率A31、人均經費A32、科研人員培養A33、成果轉化率A34。其中科研人員培養A33包括博士畢業人數A331、碩士畢業人數A332、新增博導人數A333、新增碩導人數A334;成果轉化率A34包括技術轉讓經費A341、技術產業化經費A342。

特別指出的是,在以上四級指標之后,需要根據實際情況繼續細分五級指標,因篇幅有限,在此不再贅述。 指標體系邏輯目錄見上圖。

3 高校科技創新能力的模糊綜合評價

設準則層指標集A=[A1,A2,A3]; 指標層的指標集A1=[A11,A12,A13],A2=[A21,A22,A23,A24],A3=[A31,A32,A33,A34]; 評語集F=[F1,F2,F3,F4,F5]=(高,較高,中,低,較低)。

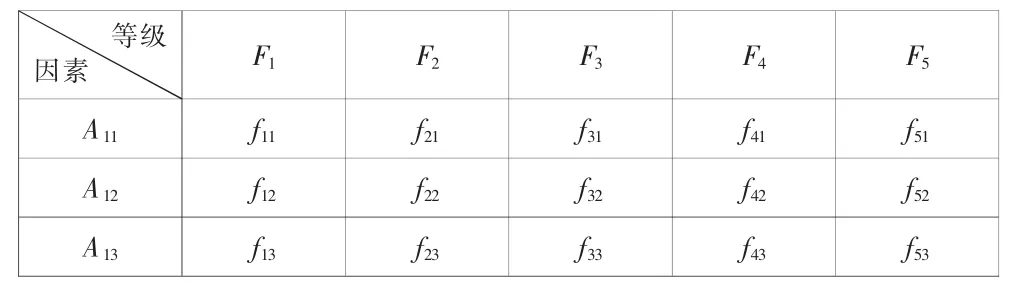

首先,對科研基礎A1的各項指標進行單因素評價。選取評價小組對各項因素進行評價,評價小組的人數、專業水平對評價結果有著直接影響。 對各因素的評價結果如表1 所示:

等級因素F1F2F3F4F5 A11 f11f21f31 f12f22f32 f41f51 A12f42f52 A13f13f23f33f43f53

其中,fij(i=1,2,3;j=1,2,3)表示評價小組對Aij進行評價,其中有fij人認為該因素評價為Fi等級。

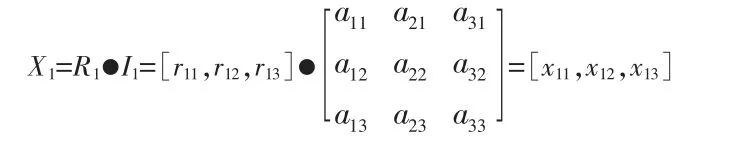

對上表中的每個fij都除以評價小組人數,得到模糊評價矩陣:

I1=,該矩陣中的元素aij(i=1,2,3;j=1,2,3)就是評價小組對科研基礎A1在第j 個因素上評價為第i 個等級的人數比例。

由于A1中的各元素相對于評價性的重要性不一樣,所以可以通過層次分析法或者隨機調查法對各因素的權重進行確定,得到A1j(j=1,2,3)的權重為r1j(j=1,2,3),進而得到A1的權重集R1=[r11,r12,r13]。然后通過模糊變換,得到A1的綜合模糊評價結果:

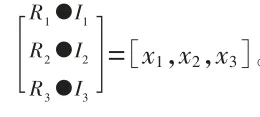

即為通過模糊綜合評價方法得出的高校科技創新能力的評價結果,其中的最大值就表明了該校的創新能力等級。

對不同的評價體系,其中的三級、四級指標的評價方法重復以上過程,可得到最后的結果。