六百年貴州生態環境的變遷

文Ⅰ張幼琪 史繼忠 王哿幸子

人類在利用、開發自然資源的過程中,總是伴隨著生態環境的改變。資源當然要開發、利用,讓它對社會經濟發揮積極推動作用,但也不可避免地對生態環境造成某些負面影響。資源開發與環境保護始終是一對相互作用的矛盾,要發展經濟就必須開發,而開發又難免要影響或破壞生態環境,關鍵在于開發的理念、開發的模式和掌握開發的“度”。

農業社會的粗放開發

在農業社會,開發的主要對象是土地及其相關的資源。明清時期,盡管有過幾次大規模移民,但直到清末,全省總人口不過500萬左右,平均人口密度約為29人/平方公里,尚屬“地廣人稀”之區。當時人與地的矛盾并不突出。這一時期最主要的矛盾是粗放的農耕方式對生態環境的破壞。盡管“中原式”農耕在貴州逐步推廣,但主要集中在驛道沿線及自然條件較好的“壩子”地區,廣大山區仍然盛行“刀耕火種”。“耕山到處皆憑火,出入無人不帶刀”的現象相當普遍,每到耕種季節,“沿山而焚,千嶂如炭”。“刀耕火種”是一種粗放的經營方式,兩三年后必須“易土而耕”,需要不斷更換和擴大耕地,毀壞大量樹木、灌木及草叢,使山坡成為“童山禿嶺”。在這種原始的耕作方式下,“靠山吃飯”習以為常,“廣種薄收”,隨著人口的增長,不斷“毀林開荒”,造成惡性循環。

不過,因為那時人口不多,在貴州“天無三日晴”的情況下,滿山遍野長著森林、灌木和草叢。古書說貴州“山高箐廣”,在人跡罕至的大山中還保留著大片原始森林,不少大山以“箐”命名。森林最茂密的如黔東南的“牛皮大箐”,縱橫綿亙數百里,包括今雷山、臺江、劍河、黎平、從江、榕江、錦屏、天柱、丹寨、三都等地。“黎平富于木”,森林密布,濃郁蔽空,“自清江(今劍河)以下至茅坪(今錦屏)二百余里,兩岸翼云蒸日,無隙土,無漏陰”,號稱“樹海”。黔東北也有大片森林,位于江口、松桃、印江之間的梵凈山,“地周六百余里,森林茂密,古木陰森”。黔北的仁懷、桐梓、遵義及烏江中下游,“跬步皆山,箐密林深”。黔西北亦為“深林巨箐之處”,水城一帶的菠蘿箐、者裸箐、以個箐“縱橫百余里,蓊薈深翳”。黔西南各地,“山箐多,萬里重疊,古木參天”。就連人口較多的黔中地區,亦有不少山嶺“樹深不見石,蒼翠萬千里”。山高水長,山青水秀,許多河流下游均可通航,如赤水河、烏江、舞陽河、清水江、都柳江、北盤江等。水源未被污染,城鄉居民多飲泉水、井水、河水,人口最為稠密的貴陽城不但城中多飲井水,南明河兩岸居民也飲用河水為主。不過,在一些人煙稀少、氣候炎熱的地區,特別是黔西南及黔南,因為森林茂密,林中的動植物腐爛而產生有毒的“瘴氣”,是所謂“瘴癘之區”,謂之“蠻煙瘴雨”。

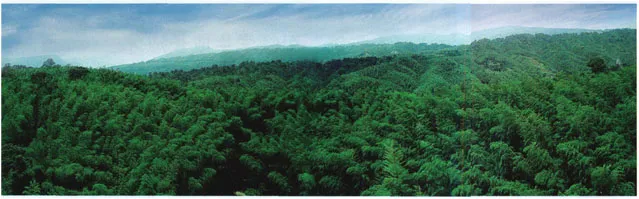

貴州是明朝采辦“貢木”的主要地區之一,永樂、正德、萬歷年間幾次在貴州采辦“大木”修建皇宮,黔東北及黔北地區因采大木而造成原始森林破壞。入清以后,黔東南的木材大量外運江浙、兩廣,“商賈絡繹于道,編巨筏放之大江”,清水江、都柳江沿岸的森林多被采伐。但當時“天人合一”的思想居于主導地位,民間頗重保護“風水”,鄉規民約中大都有禁止濫砍亂伐的規定,特別是村前村后的“風水樹”及佛教、道教圣地的樹木是不準砍伐的。為了補充森林資源,黔東南一帶民間開展了人工造林,普遍種植杉木,創造了種杉與包谷、小麥間種的方法,“種杉之地必預種麥及包谷一二年,以松土性”,杉樹種植于田土中,既可解決林農吃糧問題,又可發展林業生產,“樹三五年即成林,二十年便供斧柯矣”。由于人工造林興起,農村中出現許多栽杉育林的“栽手”,地主以山地出租給栽手,并簽訂山林租佃契約,錦屏等地至今保存著大量山林契約文書。地方官吏有遠見的也提倡植樹造林,要求百姓“各觀土宜,逐年栽種”,乾隆年間云貴總督張廣泗即“勸諭民苗廣行種植”,官府聘湖南工匠前往黔東南“教民植杉”,遵義知府陳玉壁在遵義發展山蠶,正安吏目徐階平在正安發展桑蠶,出現了“檞林迷道路”、各地種桑樹的景況。這一時期,商人黎理泰從福建引種楠竹,數年之后,赤水一帶修竹茂密,成為“楠竹之鄉”。道光年間,大定知府黃宅中多次勸民植樹,種植桐樹、漆樹等經濟林木,生漆、桐油成為貴州的重要土產。

清代商人黎安理從福建引進楠竹,數年之后,赤水一帶修竹茂密,成為“楠竹之鄉”。圖為今赤水竹海。(洪開第/攝)

戰爭、自然災害、人口等因素破壞生態環境

明清兩代,對生態環境破壞最大的是戰爭。明初規模較大的是吳勉、林寬起義,影響最大是萬歷年間的“平播之役”和天啟年間的“奢安之亂”,大量官軍進入貴州,戰火綿延數年,不少森林因“逢山開路”而被毀。清代戰事頻繁,以雍正“改土歸流”和“咸同起義”規模最大,戰火遍及全省,深入少數民族地區,在戰亂之中,人民流離失所,土地大量荒蕪,森林被毀,生態環境遭到巨大破壞。

貴州雖說雨量充沛,但“易漲易落山溪水”很難蓄水,加之喀斯特地貌滲水嚴重,坡地水土嚴重流失,旱災綿延不斷,見于記載的較大旱災在明清時期不下數十次。由于植被破壞,暴雨之后往往引起山洪爆發,山體滑坡,低洼之地則積水成澇。如明弘治十四年(1501),烏撒(今威寧)“水漲山崩地裂,山鳴如牛吼”;清乾隆十年(1745),省城貴陽“大雨連綿,山水驟發”,“淹斃大小男婦一百六十八名”;道光二十二年(1842),余慶“一夜雷雨交作,山崩”。

礦產開采在明清時期主要是汞礦和鉛鋅,汞毒和鉛毒對人體造成嚴重危害,但當時開采規模不大,對環境的影響局限在汞、鉛產區。民國年間,礦產開采擴大,除鉛鋅、汞礦而外,土法開采煤礦隨處可見,開山采石、取土燒磚、開采硫磺、火硝日漸普遍,對生態環境的破壞增大。近代工業興起后,工業污染也漸增多,但貴州工業的總量不大,且主要集中在貴陽、遵義等地,對全省生態環境未造成較大影響。民國年間,貴州人口有較大增長。人口大部分住在鄉間,對土地造成很大壓力,因為農耕方式落后,畝產量低,解決吃糧問題的主要途徑就是擴大耕地,于是從山腳開荒至山上,水土流失人趨嚴重。從辛亥革命失敗至1935年,軍閥統治長達24年之久,兵荒馬亂,生態環境遭到戰爭破壞。諸種因素湊合,水旱災害頻頻發生,最突出的是“甲子乙丑年(1924-1925年)之災”,干旱遍及全省各地,數月無雨,赤地千里,禾苗盡枯,草根樹皮挖吃殆盡。傳染病流行,尤以瘧疾最為廣泛,以黔西南、黔南最為突出。

1958年“大躍進”,對生態環境提出嚴重挑戰。在全民大煉鋼鐵、大辦工業、大辦農業、大辦交通的狂熱下,全省共毀森林2727萬立方米,防護林、經濟林及村寨的風水林、寺廟的風景林遭到濫砍亂伐。在“以糧為綱”的政策下,毀林開荒之風一發不可遏止。雖然當時也提出“綠化全省”的口號,成千上萬的人上山植樹,但不講科學,成活率低。從這時起,木材采伐量逐年上升,“一五”時期國營木材采伐量為23.8萬立方米,“二五”時期則上升為105.29萬立方米,以后更增至300萬立方米。諸種原因造成森林覆蓋率急劇下降,由1953年的40%下降到20%以下。畢節地區生態惡化最為嚴重,森林覆蓋率由1953年的15%下降到1963年的10.8%,以后竟下降至6.4%。

自“三線建設”以來,煤礦、汞礦、磷礦、鋁土礦及鉛鋅礦等有較大規模開采,對生態環境產生較大破壞作用。礦產開發中普遍存在工藝落后、設備簡陋、采富棄貧、綜合利用率低、濫采亂挖等現象,造成資源大量損失和浪費,汞礦開采已耗去大量資源,煤炭資源也面臨巨大挑戰;由于生產條件不佳,礦產中的有害物質對人體造成許多危害,如汞中毒、鉛中毒、瓦斯爆炸等;大量廢棄物質進入環境,在開采、選礦和冶煉過程中產生大量廢渣、廢氣、廢水,造成礦區及其下游環境嚴重污染;因為大規模開采,地下出現了大片“采空區”,易于引發地質災害。

從20世紀70年代開始,生態環境問題成為世界關注的焦點。1986年貴州省委、省政府制定了“人口—糧食—生態”的社會發展戰略。90年代,在中央的支持下,貴州啟動“兩江”(長江和珠江)上游防護林建設工程和水土流失重點防治工程,2000年啟動了退耕還林還草工程,2005年確立了“堅持生態立省和可持續發展戰略”的方針,在加強生態環境建設和環境保護的同時,大力發展循環經濟。國發[2012]2號文件將建設“兩江”上游重要生態安全屏障作為貴州未來五大戰略定位之一,給貴州生態環境建設帶來更好的發展機遇。過去五年,貴州生態建設和環境保護取得了明顯成效。完成營造林1800多萬畝,治理石漠化4800多平方公里,森林覆蓋率提高到42.5%,“兩江”上游生態屏障基本形成。