試論建筑符號學在現代建筑設計中的應用

鄭 榮

(中國建筑科學研究院,北京 100013)

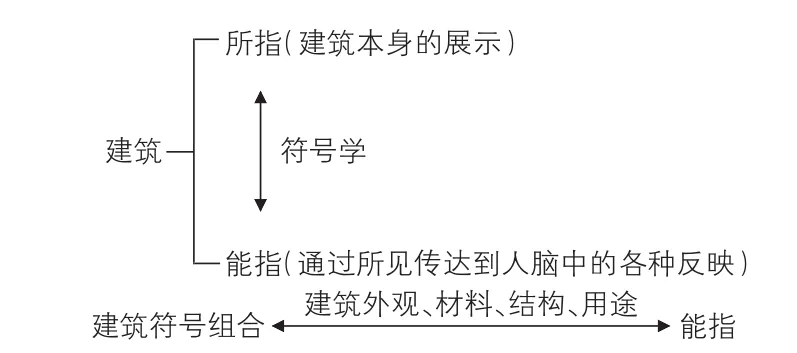

建筑在符號學的應用上可以通過下面的圖表做出解釋,建筑的外觀、材料、結構、用途等,從各自的使用功能中抽象出來,從而獲得非建筑學的文化意義,形成一個類似語言符號系統的能指系統,其關系見圖1。

圖1 建筑與建筑符號的能指關系

幾年前因公干得以參觀游覽了鹿野苑石刻博物館,整個建筑包括園林景觀的設計在內,符號學都在其中得以很好的運用,現在就以鹿野苑為實例對符號學在建筑中的應用進行本人的理解和闡述。

此館籌建于2000年年初,屬私立小型主題性博物館;館址位于古蜀文化起源之地的郫縣境內,距成都市中區40余千米。博物館占地15畝,主體建筑面積900 m2;建筑設計的手法滲透著符號學的顯著特性。

首先以我參觀之所見將博物館整體及周邊環境總體感受闡述一下:整個博物館院落坐落在一片原野之中,入口非常低調,掩映在樹叢中。通過相錯的步道石板路如琴鍵散落通向幽之處,使參觀者猶如散步般穿越樹叢,做好心理鋪墊,迂回的將參觀者引入佳境,在看似隨意或荒蕪中體現用心。坡道緩緩升起,穿過茂密的枝葉伸展到半空中的入口。建筑以內凹的空間迎接引橋,營造一個虛實變化的空間。穿過引道長廊,河水靜靜從一側淌過。環境與建筑相融相生,此間體驗難以言表。自上而下的參觀路線、內外渾然一體的墻面肌理的處理、天光的使用都給人一種全新的感覺。

外立面的肌理效果是通過混凝土的特有性質來實現的,內層磚墻既作為建筑的圍護結構又充當了混凝土的模板,一氣呵成。混凝土外墻上制造出的頁巖磚的肌理效果,不但展現了混凝土的原始顏色透露出的自然,還通過頁巖磚排列制造出一種韻律,更巧妙的是墻壁的紋理分割還掩蓋了混凝土表面的瑕疵。建筑通過混凝土的可塑性,利用頁巖磚特有符號性表達出了建筑嚴肅、沉淀的視覺效果。在墻面的凹槽形成雨水下水道,流水青苔留下了歲月的痕跡。

幽怨清凈的原野環境賦予博物館靈魂。鹿野:按字面意思是鹿跑的原野,在佛教中的意思是釋迦摩尼教義所及之地。因此,不用多說,參觀者就會知道這個博物館的主題所在。可見,符號學中蘊含著豐富的各界文化,要想詮釋好一個建筑的特有性質,并能夠獨樹一幟,設計師是必須要對建筑符號學靈活運用的,而這一能力需要設計師對各界文化進行深入的理解與研究,才能夠使設計出的建筑富有深厚的底蘊。

此番感受之后仔細回味建筑所運用的設計手法,設計者還是頗費心思,整個建筑雖規模不大,僅900 m2,但設計的脈絡清晰,運用點線面的結合,將整個建筑平衡的置于環境中。

點——平面基本構成要素,在建筑東側上頂樓梯間體現了點要素。

線——引道以及俯瞰時的西墻面。

面——建筑主體。

首先來講鹿野苑中點的構成:

點——上頂樓梯間。

1)視覺中心:為建筑提供了視覺中心。

2)制高點:為整個水平伸展的建筑提供了一個豎直的可以控制全局的制高點。

3)造型線:平面上的點,既具有樓梯間的功能空間,又平衡了整體建筑造型,與線性坡道相平衡,使得建筑造型穩定、均衡。

其次是線的構成意義:

1)圍合限定建筑平面形狀。

2)限定建筑空間形狀。

3)引導交通,創造體驗空間的線。

圍合限定建筑平面形狀。由各種線圍合形成建筑平面。線性平面除具有圍合空間的功能外,還具有引導視線、平衡平面構圖的功能。

限定建筑空間形狀。垂直線要素—上頂樓梯間和水平線要素—入口坡道,共同限定出了建筑的空間形態。

引導交通,創造體驗空間的線。鹿野苑建筑的一大特色即是在一片茂林之中,通過一條狹長的坡道(見圖2),將人們引入到建筑空間內部。這條線性的坡道,既是建筑造型的手段,也創造出體驗性的空間。

圖2 線性坡道

最后是立面的整合:

鹿野苑北立面富于變化,由四個相同的方形重復組合。

南立面由一系列有組合規律的線,通過不斷重復就會強化我們對于這些線所確定的平面的感知。

接下來走入內部,我們可以看到設計者對于形式空間的架構形式:

狹窄的折線通道移步異境,并通過參觀者所見直接傳遞給人一種強烈的心理沖擊感受。

細部——壁龕采天光(見圖3)。

圖3 壁龕采天光

天光之巧妙運用是這個建筑靈氣的體現。

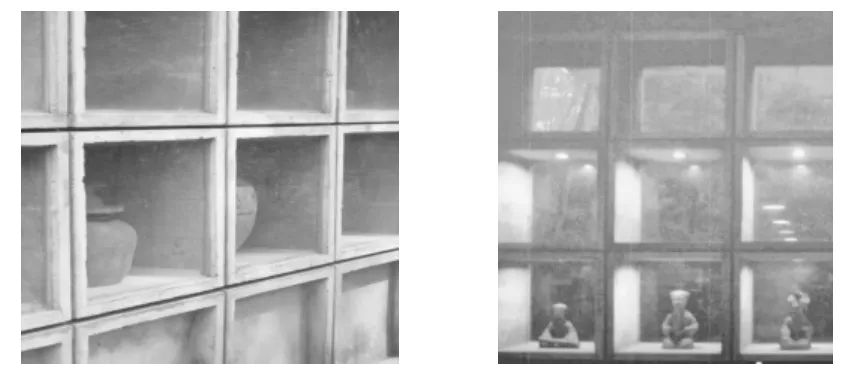

細部——預制混凝土窗格(見圖4)。

圖4 預制混凝土窗格

細部——落水口(見圖5)。

圖5 落水口

在墻面的凹槽形成雨水下水道,流水青苔留下了歲月的痕跡。

在這個建筑中符號學的設計手法得以很好的運用:

“能指”:鹿野苑博物館展廳布局采用中庭環繞方式,其外墻以模板澆筑成型并形成奇妙之木紋肌理,樓面則運用無梁結構,室內縫隙光、天光和壁面反射之巧妙運用,以及坡道入口處之抬高,由上而下之參觀路線,都給人以一種進入石窟式的體驗。原生態園藝,野石與樹叢相映成趣,流水與芳草相得益彰。玻璃屋在陽光中折射出現代美感。

“所指”:博物館旨在展示西南絲綢之路范圍內佛教石刻藝術品收藏,鹿野苑石刻藝術博物館主體展廳:十方殿主要以展示西南絲綢之路范圍內的佛教石刻造像藝術為主。目前收藏有自遠古至明清時代的石刻藝術品1 000余件,時間自漢開始,貫穿兩晉南北朝,風格樣式豐富而多樣化,基本上展現出一條佛教造像風格演變的清晰線路。建筑所對應的設計手法就是長長的引橋在此又賦予另一層含義,暗示著遠古至明清的長久年代,但給出的路線又很簡潔清晰。

博物館的第二展場:三世殿,三世為佛家用語,指前世、今世和來世。此地空間高曠,佳境別于他處,所展示藏品仍以佛教石刻藝術為主,兼及其他石刻藝術,系對十方殿的進一步豐富和補充。建筑又與內庭相連,如同回歸與世,給人以真實感。

珍極軒:收藏展示有數百件珍稀的古代陶瓷藝術品,在這里可以撫觸遙遠的歷史,也可以拾掇古代之遺珠,而建筑預制混凝土窗格恰恰將遺珠捧之,透過玻璃賦予的光,可以懷想輝煌過去的光榮。

珈藍殿:此處系一地處古河道旁的半地宮式建筑,在崇麗之中頗顯謙恭之態。珈藍本指佛教寺院或護法殿,因其位于祇園精舍右側,故名珈藍。潺潺清瀑自屋頂逶迤而下,一尊石刻佛站像端立水中,似有渡盡劫波之意。其中收藏展示有數百件明清以來傳世的罕見唐卡藝術品,堪稱是一座小型的藏文化寶庫。

得一園:小天井、幾口清代石水缸、幾片老青磚、幾枝斑竹、幾尾游魚構成了清新淡雅的中庭,輕靈風雅,得天地之清寧。此為參觀之終點,這個建筑環境的設計將參觀者帶出石刻之路的歷史歷程回歸到現實,也使游客可以稍作歇息,環境自然而然做到悠閑自得。

建筑是可以蘊涵深深的文化精髓的,建筑符號學恰好給我們提供了充分的設計表現手法,這值得建筑師為之進行不斷的學習研究與探索。然而建筑符號學的意義又受到各種限制,例如:當地的傳統文化、建筑所處的地理環境、使用者的生活方式、人們的傳統觀念等,但是符號學可以進行組合運用的方式,設計者則必須要注意處理好符號和符號之間的制約關系,并能夠在實踐中深入了解符號之間的相同、相似、相反的關系,并能夠通過符號的組合達到不同的效果。建筑師只有對以前的知識、方法不斷地深入更新,才能夠形成自己的設計表現方法,形成自己的特色,才能使建筑具有它特有的風格。

[1] 劉家琨.中國·建筑·十年(2000—2010)[EB/OL].筑龍網.

[2] 劉先覺.現代建筑理論[M].北京:中國建筑工業出版社,1999.

[3] 查爾斯,詹克斯,G博羅德彭特.建筑符號學[A].象征、符號與建筑[C].北京:中國建筑工業出版社,1991:61-62.

[4] 王銘鴻.中國建筑空間與形式之符號意義[M].臺北:明文書局,民國76年.