中小城市高度結構控制研究

張 昕

(天津華匯城市規劃設計有限公司,天津 300384)

1 研究背景

本次研究以天津薊縣總體城市設計為實踐載體,結合相關城市設計理論,從天際線的塑造以及視線通廊的控制兩個方面對建筑高度與體量的控制進行了研究,并試圖探求在中小城市的城市設計中如何結合自然條件、歷史條件來引導城市高度結構的發展以及城市三維空間形態與周邊自然環境的互動等等問題的解決途徑。

薊縣位于天津北部山區,地處京津腹地。與北京、天津、秦皇島、承德等城市有便捷的交通聯系。薊縣城區選址于府君山與翠屏湖之間,三面環山,一面臨水。薊縣歷史悠久,現狀城區是在薊縣古城的基礎上向東、南兩個方向上擴展而形成。薊縣古城位于縣城的西北部,面積約1.2 km2,呈六邊形,古城內有獨樂寺、白塔、鼓樓、魯班廟等國家級或者省市級文物保護建筑。

2 薊縣城市設計中的高度控制

1)建筑高度的等級劃分。建筑高度按照《民用建筑設計通則》執行,指建筑物室外地面至建筑物主體最高點的高度。

2)城市高度結構的引導與控制。薊縣是一個山水風光與歷史底蘊兼具的傳統型城市。從薊縣的這一城市特色出發,城市高度結構的設計應該從兩個方面著眼:一是應該保護城市的傳統肌理;二是要將山水景觀引入城市。

薊縣古城內多為低層建筑,白塔是古城范圍內的最高點,高度也僅有30.2 m,因此,在低層高密度的古城區建設高層建筑顯然大不相宜;整個舊城組團內的建筑如果過高,則會對山體的走勢形成遮擋,故而舊城組團內的建筑高度宜以低層、多層為主。相比較而言,新城內的限制條件要相對寬松很多。

根據視線與視角的控制原理,確定了10 m,21 m~24 m,50 m,100 m四個高度控制線,并且結合相關城市設計要求規劃高度控制區域,包括非建設控制帶、10 m建筑高度控制區域(低層控制區)、21 m~24 m高度控制區域(多層控制區)、50 m高度控制區(高層控制區Ⅰ)、50 m~100 m高度控制區域(高層控制區Ⅱ)。其中,城市的主要開放空間為非建設控制帶,古城及周邊緩沖地帶不得超過10 m,舊城組團內新建住宅建筑不得超過24 m,公建不得超過50 m。

3)城市體量結構的引導與控制。建筑體量的控制主要有兩個方面的量度,豎直方向上體現為建筑的高度,水平方向體現為建筑的水平尺度。由于建筑高度通常作為一個單獨的方面來加以討論,因此,本文中的建筑體量主要指建筑的水平尺寸控制。但是這兩者是密不可分的,而且兩者之間相互影響,互為依托。對于一個地區內主導高度的建筑,應該制定一個可容許的最大水平尺度,以避免其體量極端龐大而影響城市的視線和城市的格局。除此之外,對于在限制尺度之內的建筑,還應當對建筑立面加以劃分使其富于變化,進一步減少建筑外觀的粗壯墩實之感。

建筑體量主要通過以下兩個參數來控制:

最大水平尺度:建筑沿外墻的最大水平距離,除城市標志性建筑和大型的公建設施外,單體建筑的最大水平尺度應當同當前該區域建筑的主導水平尺度相適應。

最大對角線尺度:建筑外部相距最遠的頂點之間的水平距離。最大對角線尺度的意義在于它能夠控制建筑既不過高,也不過長,而保持一個相對“勻稱”的體型[4]。

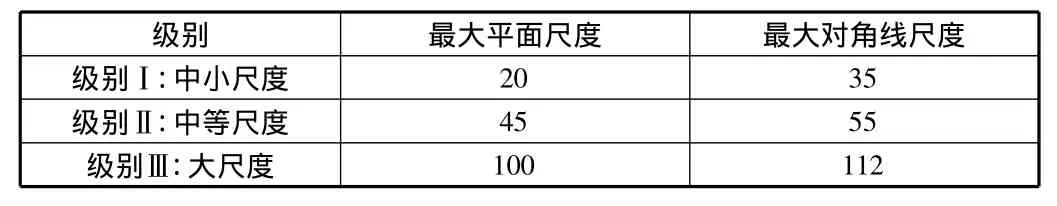

根據這一控制標準以及前文所述及的城市高度的控制要求,薊縣的一般建筑體量可以分為三個級別來控制(見表1)。

表1 建筑體量的級別分類 m

對于控制的建筑對象,既要滿足最大平面尺寸的要求,又要滿足對應最大對角線尺度的要求。

與建筑的高度控制相對應,薊縣建筑體量的控制分為三種控制區域:

小尺度:主要適用于低層建筑的體量控制以及部分多層建筑的體量控制。控制區內建筑的主導高度在24 m以下,建筑以低層住宅和小型公建為主。需要著重指出的是,古城范圍內建筑多在10 m以下,在級別Ⅰ的基礎上將控制的上限下調,使最大平面尺度保持在15 m以下。

中等尺度:控制對象主要是多層建筑與小高層建筑,控制范圍內的建筑主導高度在10 m~24 m和24 m~50 m兩個范圍內,建筑的主要使用性質為住宅和辦公樓。

大尺度:這一控制區內的建筑類型比較復雜,包括了低層、多層、小高層、高層等多種類型的建筑;建筑多以大型公建和高層建筑為主。

需要指出的是上述標準所針對的是城市的大量性建筑,即在量上占主導地位的建筑;對于大型的、具有地標意義的特殊建筑則應該進行專門的評價,以使建筑的尺度能夠符合城市的空間格局和城市的空間美。

3 城市天際線的塑造

城市天際線以及某些特定展開面上的城市輪廓線是靜態的豎向空間最主要的表現形式。傳統城市天際線往往是自然衍生的,客觀地表達著城市的價值理念和環境觀;現代的城市天際線更帶有人為主觀控制的色彩。除了自身的形式以外,與自然的和諧共生也是天際線美感的一個重要方面。這一點在山地型城市中體現得尤其充分[2]。處理好新建建筑的輪廓線、歷史遺存建筑輪廓線以及自然環境的輪廓線三者之間的關系,是塑造山地城市輪廓線的關鍵所在[3]。

以薊縣為例,根據新一輪的城市總體規劃,薊縣以津薊鐵路為界限,分為新城組團和舊城組團兩個部分。六邊形古城一直位于舊城組團的東北部,正好處于新城組團、舊城組團和北部山體三者的結合部。提倡新老建筑之間視覺聯系和協調過渡。要使新建筑與過去的建筑在尺度、形式和比例上協調,在新建筑高度和體量過分時就要對建筑的大塊面進一步劃分,并作質感上的處理,以減弱它們明顯的尺度感,并反映過去建筑的風格。

為使古城遺址內的國家級文物獨樂寺觀音閣、白塔的觀賞視線不至于被新建的高大體量建筑所遮蔽,舊城組團內的建筑應以低層和多層為主,嚴格限制建設高層建筑。尤其是在古城遺址內,更是要保證獨樂寺、白塔和鼓樓的中心地位能夠被突出。所以古城區內建筑的高度原則上不能突破10 m。

高層建筑應當在商業中心及其他活動中心城組成群布置,以利于商業的效益,并可避免向其他地區不必要的發展。在這些不同的商業中心,建筑高度必須向邊緣跌落,以利于向其他地區逐漸過渡(見圖1)。

圖1 薊縣天際線意向(沿南北方向展開)

根據這一原則,新城核心區部分以新建建筑為主,鼓勵小高層、高層建筑的適度發展,但限制超高層建筑(大于150 m)的建設,在新城組團的主要發展軸線與人民西路交匯處布置了一組高層建筑作為整個新城組團的視覺焦點來加強整個新城組團輪廓線。

4 街廓尺度的控制

城市高度結構的實現需要多重層次的綜合控制才能實現。城市視廊、高層布局更多的是一種宏觀層次的控制,側重于一種視覺美學;而中觀層次的控制則依賴于對街道、公共空間等中觀層面上的建成環境尺度的控制。它關系到人在城市的感受以及對城市文化的體驗,適應人體尺度的、復合化的街區最能打動人心,醞釀文化。

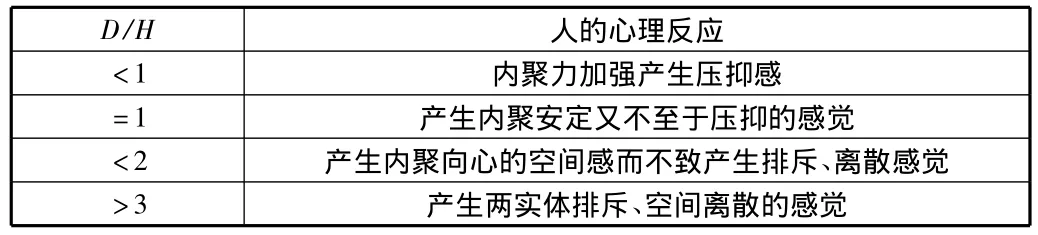

對于街廓空間尺度的控制,通常使用的一種控制方法是對道路寬度(D)與建筑物高度(H)的比例關系的約束,即街道寬高比(D/H)的確定來作為衡量的標準,這種比例關系對于人對街道空間發揮著關鍵作用[5]。

根據相關的研究表明,街道的寬高比控制在1~2之間是比較合理的,并且能夠對人的心理產生積極的影響(見表2)。

表2 街道的寬高比(D/H)對人的心理的影響

薊縣是一個傳統尺度的空間與現代尺度的空間并存的城市。在古城區,對于街道的寬高比宜取其下限,控制D/H在1之內。結合建筑高度與體量的控制,把古城區營造為一個小尺度主導的城市空間。

而在除古城外的其他街區,由于城市的發展,高層建筑相對較多。為了緩解高層建筑所帶來的壓抑感,第一層次的街道界面與道路寬度的比值也應該控制在1~2之間,主要考慮人的尺度及與相鄰街道的關系,反映街道中人的生活及情感要求;對于超過這一比例范圍的建筑主體部分,應當在第一層次界面線的基礎上向后退縮,繼續向城市上空發展,主要考慮遠距離的視覺要求,體現城市發展需要。兩個層次的界面應當有一定的對比,從而保證第一層次的界面對街道的空間限定作用,保證街墻景觀的延續,并減少高大的建筑體量對街道形成的壓抑感(見圖2)。

圖2 沿街界面的控制示意圖

5 結語

城市高度結構是城市形象最為直觀的表現,也是城市設計的主要內容之一。但城市的高度與體量的控制涉及到經濟、社會、藝術等多種因素,本文僅從藝術角度對城市高度的控制作一研究,而對于其他各方面因素的影響則有待于更進一步的分析。

[1] 黃 煥.解讀芝加哥的城市天際線[J].國外城市規劃,2006(4):61-66.

[2] 朱 珷.天際線美學[J].國外城市規劃,1987(2):35-43.

[3] 王建國.現代城市設計理論和方法[M].南京:東南大學出版社,1991.

[4] [美]E.N.培根.城市設計[M].黃富廂,朱 琪,譯.北京:中國建筑工業出版社,1989.

[5] [日]蘆原義信.外部空間設計[M].尹培桐,譯.北京:中國建筑工業出版社,1989.