基坑開挖對周邊建筑結構影響及破壞機理分析

韓杰浩

(太原經濟技術開發區管委會,山西太原 030032)

中心城區建筑分布復雜,舊房屋拆除改建修筑高層的建筑時,對地基的要求更高,需要開挖深度更大的基坑才能滿足承載力要求。然而,深基坑在開挖過程中,對周圍環境的建筑結構會帶來許多影響。基坑開挖過程受到許多因素的限制,施工工藝復雜[1]。為此,許多研究學者在深基坑開挖方面做了研究,唐孟雄等[2]通過數值分析按照正態函數推導出基礎沉降的參數公式,以此保護地下管道和電纜。開挖工程引起基礎沉降問題十分復雜,降水引起滲流作用也會固結土壤使之沉降[3]。此外,基坑開挖也會引起周圍建筑或者圍墻等發生開裂,有研究指出結構類型、材料特性、施工條件、氣候環境對房屋結構產生裂縫都有影響[4,5]。同濟大學邊亦海等[6]綜合了在基坑開挖過程中地表沉降曲線的變形結構尺寸、臨界應變等因素,建立計算模型,用裂縫寬度來評價基坑開挖過程引起的建筑物潛在破壞類型和方式。處于深基坑開挖工程周圍環境的建筑物,包括房屋、圍墻、體育場等設施都會受到一定程度的擾動。然而這種擾動和離基坑之間距離的長短以及基坑開挖深度的關系還需要深入研究。筆者重點針對基坑開挖過程中周圍環境中的房屋建筑發生的變化進行調查分析研究。進一步分析各種類型的病害發生的機理,深入分析變形破壞規律,以此為基坑開挖以及支護加固設計提供技術保障。

1 基坑開挖周邊環境觀測

基坑開挖工程是開發地下空間的一種作業,基坑的開挖有可能會引起周圍建筑發生沉降、傾斜以及開裂等病害。

1.1 建筑基礎沉降

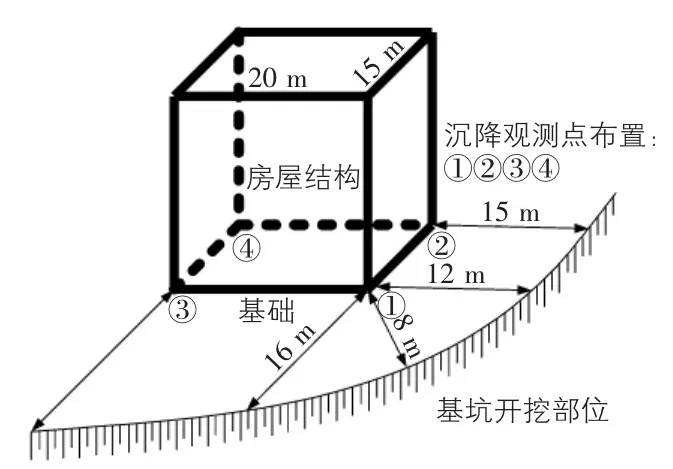

在深基坑開挖過程中,周圍建筑,特別是在此之前就處于上方的房屋建筑基礎,在基坑開挖后,一側失去水平力支撐導致基礎發生沉降。隨著開挖深度的增加,沉降量也在逐漸變化,沉降檢測點布置情況如圖1所示。在基坑開挖前,從調查觀測房屋以外100 m處選取水準點測量房屋結構基礎部位設置的①,②,③,④號測點的高程,其中①號測點距離基坑開挖位置最近,僅有8 m。在整個開挖過程中,距離基坑最近的測點沉降量最大,詳細變化情況將于本文2.1節進行詳細分析。

圖1 沉降觀測點位置

1.2 建筑結構傾斜

房屋建筑結構發生傾斜是由于基礎部位均勻沉降或者側向水平位移引起的,如圖2中所示,建筑結構發生豎向位移時,基礎結構從①,②,③,④位置移動到①′,②′,③′,④′點,根據相互對應點的不同時間的高程差計算結構的傾斜情況。

圖2 建筑結構傾斜示意圖

1.3 房屋墻面開裂

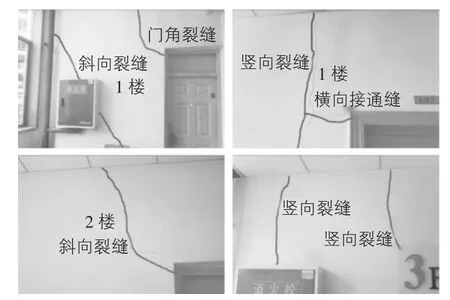

由于建筑結構基礎部位發生不均勻沉降,引起應力重分布,基礎的承載力各有差異,導致上部結構拉伸作用,當這種作用力達到一定程度之后,就會引起房屋墻體甚至是梁柱發生開裂。根據工程實際情況,在基坑開挖過程中,對房屋建筑的墻面裂縫進行調查。房屋總共9層,根據現場觀察情況,8層和9層均未出現明顯裂縫,如圖3所示,4層~7層出現不少裂縫,其中裂縫寬度較大、長度較長的明顯裂縫如圖4所示。

圖3 4層~7層明顯裂縫

根據圖3中所示,6層、7層主要為斜向裂縫,5層的部位主要出現了豎向裂縫,4層部位出現的斜向裂縫和縱向裂縫數量逐漸增多,且裂縫寬度也在增大。如圖4所示,1,2,3樓的裂縫比樓層更高的墻面裂縫數量多,寬度大,且大多集中于①號觀測點部位。

根據調查結果可知,越是靠近基礎部位的樓層裂縫越多,而且裂縫密度較大,這些裂縫都是可以用肉眼直接看到的,初步調查,長達1 m以上的裂縫已經多達12條,大多集中在①號測點位置,越是遠離該測點,裂縫數量越少,長度越短,寬度越小。除此之外,仍然存在許多沒有顯現出來的裂縫,這些裂縫被墻面涂料掩蓋,但是仍然對建筑結構造成了很大影響。

圖 4 1,2,3 樓裂縫

2 周邊環境監測

在中心城區進行基坑開挖時,由于開挖后使得之前的填充材料確實引起支撐作用變化,因此對周邊環境建筑物進行定時和定量監控檢測十分必要。監測過程中,主要是對建筑結構的基礎沉降以及建筑物裂縫進行監測,傾斜情況監測結果是根據基礎各個位置發生不均勻沉降計算分析所得。

2.1 沉降觀測

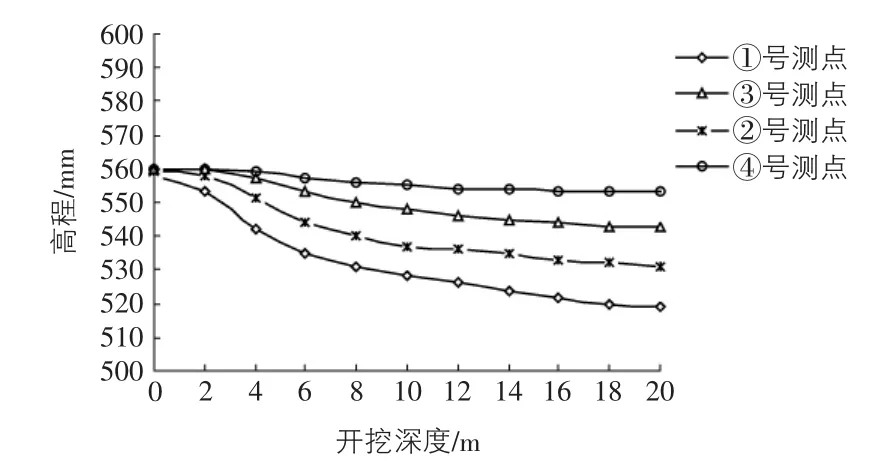

如圖1所示,在觀測建筑結構基礎部位的四個棱角部位布置4個固定觀測點,首先在開挖深度為0 m的時候,從100 m以外的某一位置埋設基本水準點,將高程引至觀測建筑結構的基礎位置,記錄初始高程,然后開挖基坑,不同開挖深度的時候,對測點高程進行測定,檢測時間在達到開挖深度后2天。隨著開挖深度的變化,測得沉降觀測點高程如表1所示。根據不同開挖深度時各測點高程觀測結果,繪制出高程變化曲線,如圖5所示。

由高程變化曲線可知,不同測點號的沉降量不同,①號測點的高程變化最為明顯,降幅較大,剛剛開始的時候高程降低變化速率相對比較緩慢。當開挖深度達到4 m之后,沉降速度加快,深度達到12 m之后,沉降開始放緩,這是固結作用的影響引起的。從4個測點整體情況看,由于各測點到基坑開挖邊緣距離不同,沉降量也不一樣,④號測點距離最遠,影響最小。

表1 沉降觀測結果

圖5 結構測點高程隨開挖深度變化曲線圖

2.2 傾斜監測

本研究中,傾斜度的觀測是通過沉降差異進行評價。采用沉降最大、最小兩點之間的差距進行計算,計算分析結果如表2所示。

表2 建筑結構傾斜情況分析結果

從計算結果看,隨著基坑開挖深度的增加,建筑物的傾斜度逐漸增大,其變化規律和沉降變化相同。

2.3 裂縫觀測

在裂縫觀測中,在不同開挖深度的情況下裂縫條數通過人工觀測,而裂縫寬度則采用裂縫測寬度儀進行檢測,以便記錄分析開挖過程中裂縫寬度變化的詳細情況,如圖6所示。

圖6 智能裂縫聯網觀測

通過智能裂縫聯網觀測儀對裂縫變化情況進行動態觀測,以此分析開挖方式、開挖速度以及深度對裂縫生長的影響。

3 破壞機理分析

在深基坑開挖過程中,周圍建筑結構發生沉降、傾斜、開裂等破壞,不同的破壞類型存在不同的破壞機理,為進一步分析其破壞規律,本文對三種病害的機理進行分析。

3.1 沉降機理

在基坑開挖過程中,建筑結構自重對土產生附加應力作用。如圖7所示,由于建筑旁的土體的自重應力將會產生主動土壓力,在背離基礎部位形成水平作用力,使得土基承載性能降低。再者,開挖基坑之后,原有地下水位線降低,基底內部土體的飽和度降低,靜水壓力作用會隨之降低,土體的有效自重應力增大,可能引起下滑危險。地下水位下降后,由于孔隙率增大,基礎對土基的壓力作用沒有改變,類似于排水固結試驗原理,從而引起地表沉降。隨著開挖深度的增加,地下水位逐漸降低,在此情況下,靜水壓力作用會逐漸減少,作用于土的直接應力會增大,從而使得地基沉降固結,固結前期沉降變化幅度和變化速度都相對較大,后期愈見緩慢,如果開挖深度基本恒定,沉降量增加到一定幅度后邊界處于微小狀態甚至停止沉降。

圖7 開挖后土體受力與地下水位變化

3.2 傾斜機理

建筑結構發生傾斜是由于不均勻沉降引起的,在未開挖基坑的時候,隨著開挖深度的變化,沉降量逐漸增大,距開挖基坑不同距離位置測點的沉降量各不相同。由于用于分析的建筑物基礎測點位置距離開挖基坑邊界尺寸不同,因此受到基坑開挖引起的影響程度不一樣。基礎沉降與距基坑開挖邊界尺寸之間的關系如圖8所示。

圖8 開挖過程中基礎沉降與水平位移

從圖8可知,隨著開挖深度的增加,開挖基坑坡面發生水平位移呈現先增大后減小的趨勢,距離基坑邊緣距離發生變化時,沉降量不同,0 m~10 m開挖深度時,其沉降量相對較小,開挖深度越大,沉降越大。基礎結構的①,②,③,④號測點中,①號測點距離有8 m左右,沉降最明顯。四個基礎位置沉降差異引起建筑結構傾斜,傾斜角度根據沉降差計算,也可通過全站儀進行觀測。

3.3 開裂機理

房屋建筑結構墻面甚至梁體發生開裂,是由于地基的不均勻沉降引起的。幾個測點的高程變化使得建筑結構內部的應力重新分布。如圖9所示,結構框架發生變形,局部下降幅度較大。在橫向同樣會產生應力分量,墻體內部發生拉伸剪切作用最終導致裂縫產生。

圖9 應力重分布引起墻面開裂

建筑結構內部的應力重分布主要是由基礎承載性能變化引起的,結構自身重力在內部形成大小不一、方向各異的作用力,導致墻面各處出現不同方向和長度的裂縫。

4 結語

通過對山西某中心城區房屋建筑深基坑開挖工程對周圍建筑結構的影響,進行調查、監控以及機理進行分析,得到以下幾點結論:1)基坑開挖過程中,地下水位變化以及建筑結構附加應力作用引起沉降。2)距離基坑越遠,受驚擾越小,開挖深度越大,由于主動土壓力作用,造成傾斜與平移影響效果明顯。3)建筑結構發生變形引起內部應力重分布,最終造成房屋墻面產生裂縫。

[1] 潘延平,王美華,魯智明.中心城區深基坑工程建設周邊環境風險控制指南[M].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[2] 唐孟雄,趙錫宏.深基坑周圍地表沉降及變形分析[J].建筑科學,1996(4):31-35.

[3] 施成華,彭立敏.基坑開挖及降水引起的地表沉降預測[J].土木工程學報,2006,39(5):107-111.

[4] 夏雪萍.磚混結構房屋裂縫原因分析及預防控制[J].山西建筑,2001,27(5):17-18.

[5] 尹 霞,陳學軍,黃英娣.某區大面積房屋裂縫成因分析[J].山西建筑,2007,33(28):145-146.

[6] 邊亦海,黃宏偉.深基坑開挖引起的建筑物破壞風險評估[J].巖土工程學報,2006,28(sup):1892-1896.