“中國龍”的發明

施愛東

壬辰龍年,中央電視臺春節聯歡晚會,一切都毫無懸念,金色的巨龍翻騰在晚會舞臺上,主持人重復宣稱了“龍是中華民族的圖騰”,歌手高歌了《龍的傳人》:“古老的東方有一條龍,它的名字就叫中國。古老的東方有一群人,他們全都是龍的傳人。”

我們知道,古老東方、民族國家、圖騰之類,都不是源自中國本土的概念,而是西方視角的政治概念或學術概念。龍的起源雖然早,可是將龍視作民族國家的象征符號,在龍前冠以“中國”二字,卻是很晚近的事。

一 作為權力象征的龍紋

自有龍史以來,雖然龍觀念一直變動不居,但龍紋卻始終是廟堂身份的標志。從現有史料我們可以看到,早在梁武帝時期,就已經展開了皇帝與公侯之間的龍袍爭奪。公元508年,周捨第一次提出公侯袞服應以鳳代龍,以便與皇帝袞服拉開檔次,此議雖然得到梁武帝的支持,但最終并未形成定制。后來在唐代龍朔、儀鳳年間,又先后有人提出這個問題,但是由于遭到公侯抵制,均未成功。

在龍紋使用問題上,皇帝與公侯的袞冕攻防戰,數百年來一直處于膠著狀態。宋政和年間(1111—1117),議禮局終于想出一招:正從一品均許用龍,但不得用升龍,只能“青衣畫降龍”。升龍是通天的政治隱喻,為了防止臣子乘龍通天,所以只許其用降龍。用龍而不許用升龍,也即剝奪了臣子溝通上天的象征資本,這算是一個折衷方案。

封建帝王真正嚴格禁止百官及民間使用龍紋,始于忽必烈時期。至元七年(1270),刑部議定,除了官辦緞疋外,民間不許織造有日、月、龍、鳳圖案的布匹,如果確屬過去已經織就的,要加蓋官印,“如有違犯之人,所在官司究治施行”。此禁提供了兩個信息:第一,雖然自古以來公侯以下官民從來沒有被禮儀制度允許使用龍鳳紋,可是,民間卻有大量龍鳳紋布匹的織造,市面上還有此類交易;第二,正因為此前沒有此類禁令,才會對過去織就的龍鳳緞疋不予追究。

元延佑元年(1314),中書省定立服色等第,明確規定所有職官均不得服龍鳳紋,器皿不得使用龍鳳紋,帳幕不得用赭黃龍鳳紋,車輿不得用龍鳳紋,但同時又對龍的定義做了重新界定:“龍謂五爪二角者。”也就是說,只要不是五爪二角的龍,一二品職官“許用間金粧飾銀螭頭”(螭是減角的龍)。有學者認為:“宋代流行的龍紋多為三爪四爪,五爪龍較為少見;元統治者這次只限定五爪龍為皇家專用,這實際等于對民間龍紋放行,這無疑是一種面對現實的讓步。”

事態的發展總是物極必反。這種半禁不禁、網開一面的做法不僅沒有禁絕民間的龍紋,反而大大刺激了民間的龍時尚,以及龍紋的多樣化發展。民間制造業者采用減角、減爪等應對辦法,借助于變異的龍紋,巧妙地規避蒙古統治者的法律束縛。到了明代,對于龍紋龍袍的禁令愈加頻密,可是,明代的龍紋卻是最混亂的,甚至飛魚、斗牛都畫得和龍一樣了。清代逐漸開放了對龍紋的限制,龍紋迅速蔓延,甚至連皇家的夜壺和唾盆上都爬滿了龍。

經過歷代統治者的不斷示范和刺激,民眾對龍的想象日益多樣化。龍成了一個箭垛式的概念,后人將前人想象出來的所有長條蜿蜒神獸全都劃入龍類,組織了一個龐大的龍家族。于是,蛟成了蛟龍,夔成了夔龍,螭成了螭龍,長翅膀的叫應龍,天上的叫蒼龍,蟄伏的叫蟠龍,無角的叫虬龍,此外更有金龍、黃龍、青龍、赤龍、黑龍、白龍、紫龍、斑龍等等,令人眼花繚亂。一條張牙舞爪的龍,因為象征了權力,被人們賦予了濃烈的審美色彩。對權力的崇拜一旦升華為一種審美體驗,龍形象也就自然而然地升格為一種標志性的文化符號。

在中國正統文化中,龍是權力的象征符號,是帝王將相的特權紋飾。而“中國龍”——作為民族國家象征的龍或者泛指所有中國人的龍,對于20世紀之前的中國人來說是不可思議的,這種亂倫悖禮的僭越概念不可能從中國文化的土壤中自然生長出來。用龍指代中國,只有在需要區分國別的語境當中才能體現其實際功能,也就是說,中國龍這個概念只有在中外文化的碰撞和交流當中,才有可能被生產出來。

由帝王龍向中國龍的轉換,其實是龍的階級屬性向國族屬性的轉換。聞一多說:“數千年來我們自稱為華夏,歷代帝王都說是龍的化身,而以龍為其符應,他們的旗章,宮室,輿服,器用,一切都刻畫著龍文。總之,龍是我們立國的象征。直到民國成立,隨著帝制的消亡,這觀念才被放棄。然而說放棄,實地里并未放棄。正如政體是民主代替了君主,從前作為帝王象征的龍,現在變為每個中國人的象征了。”這段話只用了寥寥一百余字,就完成了龍在“民族象征—帝王象征—國家象征—每個中國人的象征”四者之間的角色轉換,令人不得不感嘆其詩性語言的巨大魅力,可是,聞一多并未闡述這些轉換的具體因由。現在需要我們解決的問題是:中國龍是在何時、由何人、如何生產出來的,龍又是如何從帝王專屬過渡到全民共享的。

二 國家觀念的普及

明嘉靖二十八年(1549),葡萄牙冒險家伯來拉(Galeote Pereira)的走私商船在廈門附近一個深水港灣被中國官方查獲,伯來拉因此被投入中國監獄,直到1552年獲釋,其間他與中國囚犯有過密切的交流。伯來拉感到特別奇怪的是,中國人居然不知道自己是中國人。他說:我們習慣把這個國家叫做China,百姓叫做Chins,可是當問起中國人為什么叫這個名稱時,他們卻說“沒有這個名字,從來都沒有過”。伯來拉非常好奇,接著又問:“你們整個國家叫什么名字?如果有別的民族問你們是哪國人,你們怎樣回答?”中國人認為這是個很奇怪的問題,他們給出的最終答案是:“古代有很多國王,盡管現在都歸一個統治,每個國仍擁有它最初的名字,這些國就是現在的省。整個國家現在叫做大明,居民叫做大明人。”

顧炎武所說的“天下興亡,匹夫有責”,談的是善惡價值的興衰問題;近現代改裝后的“國家興亡,匹夫有責”,則轉換成了國家政權的存亡問題。政權存亡意味著什么?《日知錄》說:“易姓改號,謂之亡國。”國是一家一姓之國,不是全民之國。自古以來,文人士大夫效忠的只是當朝天子。孔尚任《桃花扇·沉江》借史可法之口,點出所謂的亡國之痛不過是“吳頭楚尾路三千,盡歸別姓”。

自有中國史以來,除了南北對峙的宋代曾有短暫的鄰國或敵國觀念,大多數太平時期,在普通中國人的觀念中,基本沒有空間維度上的國家觀,而只有混沌的天下觀,以及時間維度上的朝代觀。他們聲稱自己是大明人或大清人,是為了區別古代的大宋人或大唐人,而不是鄰國的日本人或朝鮮人。在他們看來,華夷關系只是中心與邊緣的從屬關系,而不是國與國的并列關系,所以列文森(Joseph R.Levenson)說:“近代中國思想史的大部分時期,是一個使‘天下’成為‘國家’的過程。”

有學者專門對《籌辦夷務始末》中的清代外交文獻進行統計,發現在道光十七年(1837)之前,文獻中一般自稱天朝,極少稱中國。鴉片戰爭之后,天朝的使用頻率急劇衰減,中國的使用頻率迅速上升,同時,在對英國的照會中,開始以大清國自稱。至光緒年間,大清國和中國已經取代天朝成為正式外交詞匯。

那什么是中國呢?北宋石介《中國論》說:“居天地之中者曰中國,居天地之偏者曰四夷,四夷外也,中國內也。”這是中國人自己的解釋,西方人當然不以為然。中國對應的英文是China,而不是Central Kingdom,絲毫沒有“天地之中者”的意思,日本譯名“支那”也沒這層意思。

由時間維度“朝”向空間維度“國”的轉換,是被迫無奈之舉。天朝被夷人從天射落,降成凡間的大清國(同期日本文獻稱“清國”)和中國,雖然還扭捏著放不下一個“大”字和“中”字,但畢竟是以國與國的姿態對待“西洋列國”了。

民族國家的觀念,是在反復遭受外族凌辱、帝國沒落之后興起的新觀念。近代啟蒙知識分子如梁啟超之流,一直在試圖廓清“國家”的觀念:“而國家者,政治之所自出也,故知憲政之為何物,必當先知國家之為何物。”康梁之外,嚴復、陳獨秀等一大批晚清知識分子,都曾著書立說,紛紛闡釋何為國家。

作為民族國家的中國,也即現代意義上的中國,是由晚清知識分子重新生產的新概念。它不再是那個獨居天地之中央,由一家一姓所主宰的“溥天之下”的王土,而是由全體國民共同擁有的現代國家。“中國”是一個被近代知識分子重新包裝后的一體化新概念,“中”與“國”已經沒有分拆闡釋的價值,“中”字不再具有獨立于國而存在的“天地之中”的意義。

三 早期西方傳教士眼中的龍

早在16世紀之前,就有一些歐洲傳教士和冒險家來到中國,他們雖然沒有見到真龍,但總有機會見到龍紋。由于龍是東方文化中的地方性知識,他們很難在歐洲文化中找到對應物,所以取其形似,一般寫作“蛇”。

西班牙歷史學家門多薩(Juan Gonzáalez de Mendoza)的《中華大帝國史》(1585年)是《利瑪竇中國札記》問世之前歐洲最有影響的中國學巨著。該書絲毫沒有提及中國龍,在可能涉及龍的地方,則用蛇作了替代,比如談到皇帝的龍椅時:“它是用金制成而且鑲滿昂貴的寶石,它放在一座華蓋,即用金織品制成的高尚的篷之下。華蓋繡有皇帝的武器,而且據說繡有一些蛇,用金線織成。”龍在這里被寫做serpientes,即“蛇”。

據說《中華大帝國史》最重要的兩本參考書,一是葡萄牙多明我修士克路士(Gaspar da Cruz)的《中國志》(1569年),二是西班牙奧古斯丁會修士拉達(Martin de Rada)的《記大明的中國事情》(1575年)。由于《馬可波羅游記》不被西方學術界信任,這兩本書因而被認為是歐洲最早的中國專書。克路士書中有這樣一段話:“每省有五位最高的官。五位大員及其助手胸前和背上有皇帝權力的記號,那是用金線織成的一種蛇形,其中許多到了葡萄牙,常常被交給教堂作裝飾之用。”中譯者何高濟特別在“蛇形”下加注“也就是龍”。這里應該特別提請注意最后一句的暗示:早在克路士進入中國之前,中國的龍圖案就已經傳到了葡萄牙,但只是被看作一種“蛇形”。拉達也在書中提及自己曾在多個地方見到過皇帝的畫像,并觀察了皇帝的穿戴,但他并未提及皇帝衣飾是否繪有龍紋。

從這些歐洲最早的中國報道中,我們大致可以讀出三點信息:第一,直至16世紀末,歐洲應該還沒有“龍”的專用譯名,因而只能用“一種盤結的蛇”來描述這一形象;第二,這種盤結的蛇的形象作為一種裝飾圖案,至遲在16世紀就已經傳入歐洲,而且常常被人們奉獻給教堂以做裝飾之用;第三,歐洲人很早就已經了解到這種盤結的蛇是“中國皇帝的紋章”。

最早將中國人的龍觀念介紹給歐洲的,是意大利耶穌會士利瑪竇(Matteo Ricci)。這些介紹集中體現于金尼閣(Nicolas Trigault)整理出版的《基督教遠征中國史》(1615年)。利瑪竇在手稿中一般將龍寫作Dragoni,有時寫作Dragone(利瑪竇去世300年后,人們在耶穌會羅馬檔案館中發現了利瑪竇的手稿。在利瑪竇本人制作的448個漢字讀音表中,第186個就是“龍”字,注音lom)。1616年,金尼閣的侄子小金尼閣(D.F.de Riquebourg-Trigault)將此書譯成法文時,一律將龍譯作Dragon,這大概是中國“龍”與西方Dragon的第一次完整對譯。

盡管利瑪竇以及隨后的傳教士們都意識到中國的龍與西方的Dragon無法完全對應,但要在既有的詞匯中尋找對應單詞,Dragon大概也是惟一的選擇了。在天主教徒看來,所有偶像崇拜都是魔鬼,都應下地獄,無論龍,還是虎、鳳、麒麟之流,作為非圣非賢的動物偶像,無疑都是魔鬼一類。可是,利瑪竇敏銳地注意到了龍與中國皇帝之間的微妙關系,為了不觸怒中國皇帝,利瑪竇盡量使用節制而客觀的筆調向西方人解釋中國文化,希望他的歐洲同行能夠理解并部分地接受中國文化,包括中國人對于龍偶像的態度。

利瑪竇之后,接踵而來的歐洲傳教士全都自覺地將龍譯作Dragon。作為旁觀者,他們對于中國人的龍崇拜有著比中國士大夫清醒得多的認識,中國人常常為了龍的真假問題與他們展開辯論。中國人普遍認為龍是天上實有之神物,歐洲人則普遍持否定態度。基歇爾(Athanasius Kircher)在《中國圖說》中甚至毫不客氣地指出:“皇帝的服裝以龍鳳和許多貴重的珍珠寶石作為裝飾品,這種著裝的方式旨在引起他的臣民的敬畏感。”這話說得直白點,可以直接譯成“龍鳳是中國皇帝用來嚇唬老百姓的裝飾圖案”。

圖1:基歇爾《中國圖說》中的順治皇帝畫像(1667年),活脫脫一個歐洲君主的姿態和扮相,龍袍雖然華麗,袍上金龍卻畫得像只野豬。

來自中國的所有資訊,無不極力渲染中國皇帝奇妙而穩固的專制集權:“中國法律賦予了皇帝至高無上的權力,也要求他在行使權力過程中要溫和適度,這是長此以來支撐中國君主制廣廈的兩大支柱。中國人民的首要情感便是對君主的尊敬,幾乎達到了崇拜的程度。皇帝被稱為天子或人主,他的詔令是金科玉律,他的話語是金玉良言,他的一切都超凡脫圣。臣民們很少能一睹龍顏,向他進言時只能跪在地上。”

接利瑪竇之蹱而來的傳教士,為了落實融會東西的適應政策,熱衷于與文人士大夫或者皇帝身邊的達官貴人打交道,他們親證了這些酸腐文人對于古代社會的崇敬與熱愛,輕信了他們對于當今皇上的溢美之辭,有些傳教士甚至將康熙皇帝的個人魅力推想為中國皇帝的普遍魅力,在這些傳教士的筆下:“中國的新形象,是一個強大、自給自足、受到一位仁慈的專制君主統治的國家,這位君主不僅按照儒家經典所規定的道德和政治規范行事,而且任命那些通過了科舉考試、熟諳治國之道的行政人員組成的機構進行治理。”

傳教士中雖然也有人看到中國式專制皇權的腐朽、官場的腐敗、民眾的懦弱,但是這些聲音并沒有成為歐洲中國知識的主流。相反,他們似乎更熱衷于借助一個虛胖的中國敘述一種社會理想,以此作為促進西方社會開放進取的參照系。因此,儒家政治的民本思想,科舉取士的公正開明,康熙皇帝的禮賢下士,無不成為他們反思自身的政治參照。中國知識刺激了歐洲社會的危機感,催化了歐洲社會政治的改革和進步。

四 18世紀風靡歐洲的“龍時尚”

早期入華的歐洲傳教士,他們雖然都是偶像崇拜的反對者,但都客觀地報道了龍在中國的地位以及龍紋的使用狀況,并未刻意將龍丑化為海怪或妖魔,相反,這些傳教士筆下的龍紋總是與皇家氣派相伴出現。這樣的介紹讓那些本來就醉心于東方神秘文化的浪漫貴族心馳神往,中國皇帝御用的龍鳳紋章大受青睞。17世紀,“巴黎、都爾及里昂的制造商,欲迎合國人的嗜好,仿制中國的以龍為圖案的絲織衣料,有些仿制品是極其精致的”。

18世紀的歐洲貴族階層更是掀起了一股龍旋風,一些高端貴族甚至模仿中國園林風格建造“龍居”、“龍泉”一類的私家園林,過足了中國皇帝癮。“中國皇室的圖案尤其受到青睞,在當時的倫敦,繡有龍、鳳、麒麟圖案的服裝被認為是最時尚的,西方人本來視龍為兇惡之物,但這時卻感到這些東方怪物有一種‘難以言狀的美感’。”

那時候,整個歐洲都充滿著對于異域中國的奇妙浪漫想象。“他們把這種想法,作為一種節目,應用到娛樂游藝之中,很符合于他們的想法。中國服裝的舞會,和化裝跳舞首先在巴黎、維也納出現,后來又在其他宮廷舉行。這種娛樂,在18世紀中變得非常風行,最后全體人民都投入其中。”18世紀的巴黎,與“中國”有關的娛樂設施也如雨后春筍般不斷冒生,比如中國咖啡屋、中國浴室、中國舞場、中國娛樂劇院之類。劇院經常上演一些與中國皇帝或中國公主、中國醫生相關的傳奇故事。一位法國作家在《王子卡拉夫和中國公主的故事》中,就有“皇帝端坐在龍形的御座上,接受閣老們三跪九叩禮”的細節描寫,這個故事經久不衰,后來成為著名歌劇《圖蘭朵》的藍本。在一個名叫中國迷宮的游樂場,“有木制的龍供游客騎著轉圈”。

18世紀興起于法國的洛可可(Rococo)藝術,極力推崇中國式審美趣味。“對于洛可可藝術來說,中國是一個充滿藝術和智慧的模范國家,在這個‘中國式裝飾風格’流行的世紀——來自東方的圖畫、花瓶、雕刻、墻紙、漆器,以及絲織品,全都成為時尚。有關中國的小說也將讀者引入神話般的理想國度,在那里,安樂平靜的人民享受著無憂無慮的生活,統治者富于學識。以伏爾泰為首的歷史學家們,將中國奉作理想社會,認為中國具有卓越的社會哲學、宗教與行政管理。”

圖2:英國《笨拙》雜志漫畫《中國迷》(1883年)。法國貴夫人面對著以龍紋瓷盤為首的一堆中國飾品,輕聲嘆道:“哦!多么迷人啊!!”旁邊的約翰牛提醒道:“大媽,你確定要培養這方面的品味嗎?你會發現那是相當昂貴的。”

檢討17~18世紀風行歐洲的“龍時尚”,我們很容易理解以下推論:只有當歐洲人對中國以及中國文化懷有一種喜愛之情,了解到龍紋具有作為皇帝紋章的權力內涵時,才能對這條看起來“邪惡丑陋”的龍產生興趣,激發美感,視作時尚標簽。尤其對于那些欲以高貴美麗示人的貴婦人來說,如果她們絲毫不了解龍在中國的“權力美”內涵,很難想象她們會將一條海怪龍或魔鬼龍當作時尚標簽,繡在自己的衣服上。今天我們還能看到19世紀中期英國貴族在中國訂制的許多生活器皿,盤繞其上的龍紋數量或體型,比之中國皇宮的龍器皿還更夸張,這些龍形象非常精致、成熟。

五 “中國龍”的誕生

歐洲龍多是海怪之類的惡魔,而來自中國的龍卻是皇帝的紋章,兩種略微形似的動物共用了一個名字叫Dragon。為了區別此龍與彼龍,歐洲人往往在Dragon前面加上一個限定詞China或者Chinese,這大概是“中國龍”的最早源頭。

西方人看中國,頗有走馬觀花旁觀者清的好處,往往能撇開枝節直取本質。傳教士們在對傳教策略的思考中,發現中國皇帝是根據“天命”來行使職權的,“皇權從它與宇宙力的結合中,獲得了其合法權力和威望的主要組成部分。皇帝以開國大典、頒發歷書、賜授封號、對宗教信仰和神祇進行分類、頒降封冊、對社會的全面組織來治理天下”。

接著,耶穌會傳教士很快就注意到“皇帝—龍—天”三者之間的微妙關系:“御殿的房屋以及皇帝使用的瓷器、家具和其他物品通常都繪上或繡上龍。皇帝居住的建筑物同樣在名稱、數字或其他方面與天有某種相似。所以,這座宮殿叫做九天。同樣,與十二天宮相應,皇帝居住的特定宮室有十二座。按這一原則,中國人特別是太監在談到他們的皇帝時,往往采用夸張的詞句把他和天、日、月、星等等聯系起來。而且,他們不說吹喇叭、擊鼓等等,而說打雷,讓天施放雷鳴。如要通報皇帝去世,他們用賓天這樣的詞匯。”

中國皇帝是天之驕子,需要依據天命來行使其神圣職權,因此,壟斷了溝通天地的龍,也就等于壟斷了“奉天承運”的神圣權力。龍因此成為專制皇權的象征資本,這種象征資本具有神奇的魔力。安文思不無諷刺地指出:“一名無恥的盜賊,備受畏懼和憎恨,只要讓他換掉服裝,戴上皇冠,披上龍袍,同一個人明天就受到全世界的愛戴尊敬,哪怕眾所周知他出身賤微,但他們馬上就稱他為天子,天下的君主。”也正因如此,中國歷史上的農民領袖或者大野心家,無不夢想著龍袍加身。

身處中國的西方人很容易看到也很容易理解龍與皇帝的“關系”,但是,對于那些并未親歷中國,卻又喜歡談論中國的人來說,要說清楚這層“關系”就有點麻煩,他們很自然地會從歐洲的既有圖式中尋找一種對應的“關系”。法國神父杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde)就是這樣一位著名的漢學大家,他從未到過中國,卻在《中華帝國全志》中斷言:“中國人往往賦予這些圖案以神秘的色彩。飛龍形象完全是綜合多種地上生物設計而成,還有其他一些古代錢幣上也鑄著龍的形象,龍無疑是中國人的國家象征(the Symbol of the Chinese Nation),正如鷹之于羅馬。”

圖3 :八國聯軍凱旋歸國之后,德皇威廉二世親自設計的“為遠征中國服務”勛章(1901年),象征德國的雄鷹把象征中國的龍緊緊地攥在爪中。

正因為杜赫德心中已經先有了“鷹與羅馬”的既有圖式,他才會武斷地將“龍與中國”的關系簡單地比附成“正如鷹之于羅馬”。這種借助既有圖式的簡單比附很容易為歐洲人所理解和接受。《中華帝國全志》是18世紀歐洲人的中國知識總匯,也是一部具有持久影響力的經典名著。“龍是中國人的國家象征”觀念自此開始彌漫。

將皇帝或者國王的紋章視作國家象征,這在中國人是很容易理解的,忠君即愛國,愛國即忠君,皇帝的紋章,自然也就是國家的紋章。在西方人就更容易理解了,18世紀之前有關中國知識的所有著作中,“皇帝”是出現最頻密的一個詞,皇帝就是中國的代表。路易十四的名言“朕即國家”,可以與《詩經》“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”完整對譯。所以說,歐洲人將龍視作中國的國家象征,也是順理成章的事。問題在于聞一多的后一個命題,從前作為帝王象征的龍,如何能夠變為每個中國人的象征?

六 19世紀西方漫畫的中國龍

17~19世紀的歐洲,科學技術和政治經濟等各方面都發生了翻天覆地的巨大變化,可是龐大的中華帝國卻千百年如一日地依然停滯在君君臣臣父父子子的禮儀細節上。隨著入華傳教團體內部意見的分化,以及各色西方旅行者、商人對于中國人,尤其是對于中國官僚負面報道的增加,16~18世紀耶穌會傳教士們所精心構筑的中國理想國開始坍塌,有關中國的負面形象逐漸成為東方知識的主流。

大約在18世紀末,中國形象已經開始日薄西山。英國使節馬戛爾尼(George Macartney)18世紀末的中國之行,被許多西方學者視作中國形象朽壞質變的標志性事件。“這次使命的主要目的是要與中國建立外交關系,并希望獲準進入廣州之外的其他口岸。這次訪問的徹底失敗使人相信,中國最終將被強迫著才會改變對西方的態度。”

西方人普遍認為中國是個過于崇尚古制的社會,人們不思變革,不思進取,社會處于長期停滯狀態。黑格爾說:“中國人過于自大,不屑從歐洲人那里學習什么。”他把中國當成人類上古社會的一塊活化石,用我們今天所謂“歷史遺留法”的眼光來研究中國,認為可以透過處于停滯狀態的中國社會,來討論整個世界歷史的“幼年時期”,也即人類社會的“低級階段”。到了19世紀,“歐洲對中國的態度出現了明顯的變化。上一世紀對中國的熱情被蔑視所取代”。

從理論上對中國進行了一系列弱化、矮化、低級化的論證之后,歐洲人認為“先禮后兵”的“禮時代”結束了,轉而進入“兵時代”:“通過恭恭敬敬的勸解攻破中國的閉關自守失敗后,歐洲人現在變成用武力擊破它。”

中國地位下滑的19世紀,正是西方漫畫迅速升溫、日趨成熟的時代,市場流行插畫報刊。而每一次有關中國的東方新聞,都給蒸蒸日上的漫畫界提供了一系列新鮮熱辣的漫畫素材。19世紀的許多西方人也正是通過各種時勢畫報及其漫畫來認識中國的。西方漫畫中的中國形象,大概是從大清官員“滿大人”(Mandarin)的滑稽化拉開序幕的。

滿大人的漫畫形象在19世紀中葉大量涌現,或許與漫畫周刊《笨拙》(Punch)的創辦有很大關系。《笨拙》是歐洲最早,也曾是最有影響力的漫畫雜志。1847年之后,著名的“六不總督”、篤信道教的葉名琛主政廣東,采取了一系列不可思議的“無為”措施來應對西方人的各種要求、抗議和侵犯,在歐洲贏得了巨大的古怪聲名,1860年的《笨拙》干脆將他丑化成一條色厲內荏的惡龍。自此以后,英國漫畫中的中國龍形象開始游離于皇帝和皇宮之外,既可以用來代表整個國家,也可以加身于肥胖而丑陋的滿大人。

第二次鴉片戰爭之后的西方辱華漫畫,無論龍形如何千變萬化,但“丑怪”的基本特征卻是一致的,多數都會在龍頭上豎起一根辮子,以標示其中國特色。

1860年10月英法聯軍殺入北京、焚燒圓明園之后,春風得意的《笨拙》刊發了《在中國我們應該做什么》(1860年12月22日),為其侵略行徑進行辯護。征服異己是全世界史詩和繪畫中的常見題材。征服惡龍是歐洲繪畫中常見的題材,但在第二次鴉片戰爭之前的歐洲繪畫中,筆者尚未尋見擊殺中國龍的畫作。“征服中國龍”漫畫在西方的流行,很可能是從《在中國我們應該做什么》開始的。第二次鴉片戰爭是歐洲的中國形象滑至谷底的象征性事件,其中葉名琛在由“滿大人”變身“中國龍”的過程中居功至偉。這條由滿大人變身而成的中國龍,從其一出生開始,頭上的辮子就成了它象征中國的標志性元素。

圖4:火燒圓明園之后,英國《笨拙》雜志漫畫《在中國我們應該做什么》(1860年)。畫中的龍形象,從上往下,頭上高高揚起的長辮子、嘴唇上的八字胡須、曲張的雙手及其長而尖利的指甲、大腹便便的身軀、腳上的方頭朝鞋,全都是歐洲人所理解的“滿大人”的象征元素。

1862年之后,大清龍旗不僅普遍懸掛于水師艦船,還被海外商人用作中國商品的廣告標志,廣泛出現在歐洲的各種報章雜志上,原本尊榮的龍紋不再是貴族階層專享的紋章,而是悄然變身為遙遠東方的、異文化的、土特產品的形象代表。

諷刺漫畫總是與時勢密切相關。英國的辮子龍形象始于第二次鴉片戰爭,美國的辮子龍形象始于19世紀70年代的排華運動。由于美國華工勞動力價格低廉,導致大批美國工人喪失就業競爭力,華工因此被視作最不道德、最骯臟的異教徒。創刊于1876年的漫畫雜志《黃蜂》(The Wasp),從一開始就將種族歧視的矛頭指向了華人,將華人視作壟斷資本的幫兇。他們最初并非將華人畫作龍,而是畫作豬、蝗蟲、老鼠、青蛙、蝙蝠、吸血鬼等丑物。但在1879年至1882年之間,該雜志接連發表多幅以龍為題材的漫畫作品,以丑陋的龍來泛指美國華人。

這些西方漫畫中的中國龍,大都采用了夸張的丑化手法,組合了大量的中國元素,雖然與中國人想象的龍相去甚遠,卻能讓人一望而知是象征中國的龍,比如龍頭上的辮子、龍身上的大清朝服、龍爪中的鴉片煙槍等。美國漫畫的中國龍,總是與鴉片、瘟疫、骯臟、陰暗等概念聯系在一起,讓人望而生厭。

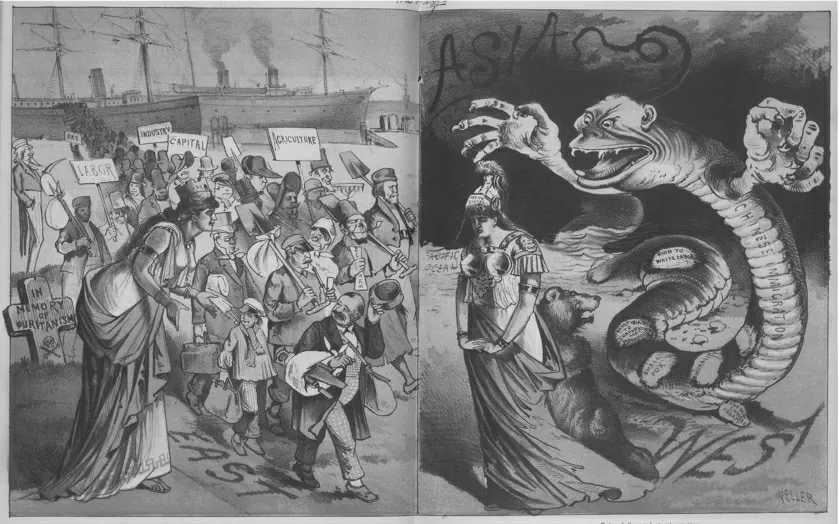

圖5:《黃蜂》漫畫《移民,東方與西方》(1881年)。漫畫將東西方嚴重對立起來:左圖表現了西方向東方的移民潮,意氣風發的西方人,打著“工業”、“農業”、“資本”、“勞動”、“藝術”的招牌前往東方;與此形成對照,右圖的東方移民卻被畫成了一條蛇形的巨龍,龍身上寫著“中國移民”,后面串著幾處白癬,分別寫著“新的中國條約”、“天花”、“毀滅白人勞工”等。

甲午戰爭是日本媒體的一次特大狂歡。1894年始,日本媒體以腐朽落后的大清國做反面教材,大肆進行愛國主義教育。日本畫家在這一時期創作的戰爭錦繪和戰爭漫畫多得數以千計,但或許因為日本也是一個喜歡龍的民族,日本畫家一般將中國人畫做豬,將中國畫做龍的漫畫反倒不常見。如果說鴉片戰爭是輸給了武器精良的西方人,那么甲午戰爭卻輸給了人力、物力、財力、軍力都遠不如中國的日本,著實讓大清王朝顏面掃地,甚至讓許多西方人也大跌眼鏡。在歐洲漫畫家筆下,原本面目猙獰的中國龍,到了甲午戰爭時已經退化得毫無斗志,楚楚可憐。

圖6:日本雜志《團團珍聞》封面漫畫《征服黃龍》(1895年)。畫上一位日本海軍戰士手持日本軍刀,怒視著仰面倒在地上、驚恐萬狀的辮子龍。這條龍不僅頭上一條辮子,尾巴也被畫成了一具拖辮子的中國人頭,因此成了一條“雙頭雙辮龍”。

中國所遭受的各種不平等條約并沒有引起西方漫畫家的絲毫同情,在西方的各種宣傳文字中,中國的屢戰屢敗總是與滿大人的頑固保守和自大狂妄相提并論,因而中國的遭遇只是顯得滑稽可笑、自取其辱。“總體上,19世紀的中國漸漸被西方人看作是劣等民族、犧牲品和臣民、可以獲取利潤的源泉、蔑視和可憐的對象。”

1900年庚子事變,中國形象跌至史無前例的低值,相應的辱華漫畫也增至史無前例的高值。八國聯軍的野蠻行徑被西方媒體描繪成了文明西方對愚昧東方的偉大戰爭,戰爭的象征性意義激起了西方許多漫畫家的強烈創作欲望,他們模擬“圣喬治屠龍”的經典場景,創作了一系列遠征軍手刃中國巨龍的漫畫作品。

在一幅題為“第一要務”的美國漫畫中,一條身上寫著“義和團”的辮子龍,正在惡狠狠地撲向“文明女神”。女神手執長矛對著中國小皇帝說:“你必須殺死這條龍。如果你不干,那就由我們來。”很顯然,漫畫中的中國龍不僅不再是皇帝的紋章,反而成了愚昧無產者的象征物。

圖7:美國《黃蜂》漫畫《第一要務》(1900年)。一條身上寫著“義和團”的辮子龍,正穿出中國城墻,撲向“文明女神”,龍身后引起的濃煙中,分別寫著“無政府狀態”、“謀殺”和“騷亂”。女神右手執長矛,左手指著辮子龍,憤怒地對著安坐于龍椅上無動于衷的中國小皇帝說:“在我們的麻煩得到處理之前,你必須殺死這條龍。如果你不干,那就由我們來。”

龍是真是假,什么模樣,有何功能,這些問題根本就沒有先驗的答案。祥龍還是惡龍,尊龍抑或屠龍,不是由龍自身的內涵或外延決定,而是關乎人的態度和需求。16~18世紀中國形象尚未衰落的時候,龍是帝國皇權的象征,尊貴而時尚;可是當歷史進入19世紀之后,中國形象日益滑落,龍也只能跟著倒霉。中國形象有多怪誕,中國龍就有多丑陋。說白了,不是龍形象拖累了中國形象,而是反過來,中國形象拖累了龍形象。即使沒有中國龍,西方漫畫家一樣可以找出其他丑類來象征中國,正如英國漫畫家將滿大人畫成豬,美國漫畫家將華人畫成蝗蟲、老鼠、青蛙、蝙蝠、吸血鬼或者豬。

七 龍旗意義的結構性轉變

國旗、國徽都是國際交往中的國家識別符號,是基于國與國之間的平等關系而派生的。鴉片戰爭以前,中國人并沒有所謂國旗的觀念。中國乃“中央帝國”,既不需要外交,也不愿意與其他“蠻夷小國”平等相處。所謂旌旗,主要用于帝國內部各種儀式,用來標識公侯將相的身份地位以及集團屬性等。雖然西方人已經將龍視作全體中國人的標志,但在中國境內,除了太平天國諸王一度奪得龍紋使用權,龍依然牢牢地控制在大清王朝的手中,與“這些奴才”沒有絲毫親緣關系。龍旗,一直就是普通百姓覬覦而不得染指的圣物。

第二次鴉片戰爭之后,西方列強進一步侵入中國,甚至在中國水域部署海軍。由于沒有統一的官船旗號,大清水師在與西方海軍的交涉中吃了許多啞巴虧。同治元年(1862年)五月,法國公使哥士耆曾經向恭親王奕?提及,外國船只一般都會豎立本國旗號,易于辨認,如有冒犯,則可視為犯該國之禁。為此,總理衙門致函兩江總督曾國藩征求意見之后,決定使用三角龍旗作為大清水師的統一旗號。因此,1862年之后的大清水師龍旗,在外交層面上已經具有了王朝或者說國家的象征意義。但是,當時的三角龍旗只限于水師官船懸掛使用,普通民船既不能享用龍旗,也得不到大清王朝的保護。

三角黃龍旗色彩鮮艷,形制特別,很易于辨識。海外商人大概是最早敏銳地意識到龍旗“無形資產”價值的一個群體。早在大清國官員自己還沒意識到龍旗的象征意義時,一些販賣中國產品的商人已經開始借用龍旗進行廣告宣傳了。張德彝第一次隨使出訪西方列國時發現,有些商人為了標識貨品產地,往往懸掛龍旗,以做招徠。

本來只是大清水師官用的三角龍旗,放在國外的語境中,被商人這么一借用,馬上發生了結構性的功能轉換,搖身一變為標識產地、區分國別的符號。

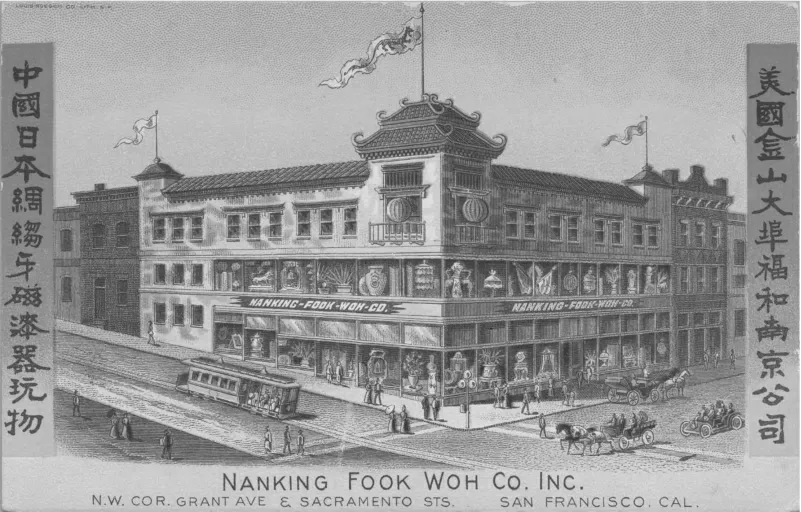

圖8:舊金山的大埠福和南京公司大樓名信片(1904年),樓上高插著三角黃龍旗。

1888年,在李鴻章等人主持下,《北洋海軍章程》第一次提出了國旗的概念:“應將兵船國旗改為長方式,照舊黃色,中畫青色飛龍。”駐美公使張蔭桓在接到關于確認四方龍旗作為國旗的咨文后,馬上在《奏請定國旗形式片》中提出:“臣奉使海外,例張國旗,而南北美洲每以中國旗式官商一致為詫。蓋諸華商久經循用斜幅龍旗,遇中國慶典及臣出入島境,輒高懸以為榮耀,未便抑令更張。而西俗國旗最為鄭重,亦不宜無所識別,且章程內亦有巡歷外洋與各使臣相涉之事,今北洋海軍國旗既以長方為式,臣在海外敬懸國旗亦擬用長方式,繪畫仍舊,此外各華商仍令永遠遵用斜幅龍旗,以示等差。”從奏章中可以看出,美洲地區的華商很早就開始懸掛龍旗。張蔭桓此奏意思是說,既然現在有了四方龍旗,那就干脆把三角龍旗給那些商人用好了;我們當官的,改用“升級版”。這一奏折大概起到了作用,很快得以實行。其實,對于商人來說,關鍵是有一面方便經商使用和身份認同的旗幟,三角或者四方,對于他們并不重要。

庚子事變是龍與民眾關系的一個轉折點。義和團因其“扶清滅洋”的宗旨得到大清王朝的暗中支持,于是得寸進尺地制作了一批做工粗糙的龍旗,打著龍旗四處招搖。時值非常時期,大清王朝也只能睜一只眼閉一只眼,默許了龍旗被流民僭用。第二年,醇親王載灃被派往德國陪禮道歉,途經上海時,上海各商會相約高掛龍旗歡送皇親。面對商民如此“愛國”熱情,醇親王也只得再度默許。不過,龍旗自此一掛,就沒有哪家商鋪愿意再將它降下來了。

在西方列強的槍炮威逼下,中國從天朝降格為大清國,龍旗從帝王專用旗降格為國旗,國旗從純官用降格為全民共用,龍也一步步走出皇家大院,開始走近尋常百姓的生活。龍,從帝王象征過渡到每個中國人的象征,已經具備了制度上的可能性。

可就在此時,辛亥革命一聲炮響,帝制覆滅了,龍也遭遇了受誅連被打倒的凄慘命運。民族主義知識分子對這條象征專制皇權的惡龍深惡痛絕,他們將扯落龍旗、砸碎龍椅、趕跑真龍天子視作革命勝利的象征。龍被視作愚昧和落后的象征物,成為愛國知識分子的打倒對象,而不是尊崇對象。

八 龍圖騰的生產

19世紀以降,中國龍和中國辮子一樣,被西方人視作愚昧落后的野蠻象征;清末愛國學生尤其是民族主義者,無不為這條象征專制野蠻的皇權標志物而深感屈辱。要將這條已經被西方人丑化,被革命軍打倒的龍重新扶上神壇,并不是一件容易的事。

圖9:1921年的美國漫畫《看起來像件麻煩事》(《美國人眼中的中國和印度》資料圖片,1973年)。老邁遲鈍的“中國政府”牽著一條四分五裂的“中國龍”,正走向尋找“世界醫生”的路上。

時間轉向20世紀30年代,這時的愛國知識分子早已不再擔心“真龍天子”重坐龍廷,對龍的憎恨之情也日漸消散,加上龍在民間本來就有深厚的群眾基礎,時過境遷,人們可以用一種更平和的語調來談龍說鳳。如周作人在《麟鳳龜龍》中所說:“一條爬蟲有著牛頭似的一個頭,事實上是不可能,但經過藝術化,把怪異與美結合在一起,比單雕塑一個牛馬的頭更好看,是難得的事情。圖畫上的水墨龍也很好看,所以龍在美術上的生命,比那四靈之三要長得多多了。”

“九一八”事變之后,由于日本帝國主義的步步緊逼,愛國知識分子急于生產一面全民共擎的抗日大旗,遂檢出一個名叫“圖騰”的新概念。他們首先將圖騰曲解成“原始先民的族徽”,然后試圖從上古文獻中為中華民族找出這個族徽。他們找來找去,既試過龍、鳳,也試過獅、虎、熊、象等等,甚至試過植物和非生物。

姜亮夫在《殷夏民族考》(1933年)中第一次提出了華夏“龍圖騰”的概念,可惜由于戰亂,《殷夏民族考》今已散佚不存。姜亮夫后來補寫了一篇《夏殷兩民族若干問題匯述》,其中有一節“夏民族為龍屬民族”,文中雖然沒有使用“圖騰”二字,但使用了“族徽”。在他的其他著作中,有“作為圖騰(族徽)的繪畫文字”的表述。可見,在姜亮夫看來,族徽和圖騰基本是等價的。

較早提出夏為龍氏族、龍圖騰的,還有衛聚賢的《中國的氏族社會》。可是,作者論述的第一個圖騰卻是獅子,接著分別論述了作為圖騰的燕、象、龍、陶壺等,得出結論說:“堯為夏陶壺氏族的圖騰,禹為夏龍氏族的圖騰,舜為殷獅氏族的圖騰。圖騰為其氏族所崇拜,因崇拜而認為祖先,后氏族擴大成為國家,乃將圖騰演變成為祖先的又演變成為其國的帝王,后又因統一的觀念,又演變為共同的古帝王。”后來,作者又專門寫了《夏人以犀牛為圖騰》和《熊為圖騰》作為“補遺”。可見,在這些早期的圖騰類著作中,龍并沒有占據突出的地位。

真正將龍擺在中心位置展開全面論述的,是聞一多。1942年11月,聞一多發表《從人首蛇身像談到龍與圖騰》,這是《伏羲考》的主體部分。聞一多是個激進的愛國主義者,《伏羲考》深刻地烙印著聞一多民族主義的政治訴求。不過,到了抗日戰爭即將結束的1944年7月,他突然又發表了一篇《龍鳳》,一反自己在《伏羲考》中提出的“龍是我們立國的象征”,將龍形容為“窮兇極惡而詭計多端的蛇”,對之大加撻伐。

聞一多樹立龍圖騰,是其努力尋求“團結起來救國”的文化方略的一部分;同樣,聞一多推倒龍圖騰,也是因為預感到了抗戰勝利后蔣家王朝獨裁統治的危險性。樹起龍圖騰,是本著民族主義的需要;推倒龍圖騰,同樣是本著民族主義的需要。對聞一多來說,兩者是內在統一的。

但是,作為著名詩人,聞一多的學術思想與學術成就并不為當時學界所重。刊載《從人首蛇身像談到龍與圖騰》的《人文科學學報》,是西南聯大和云南大學學者自組的社團刊物,社會影響并不大。華夏圖騰到底是龍還是鳳還是熊或者獅,圖騰學者們還沒來得及達成共識,抗日戰爭就結束了。圖騰失去了應用價值,論證圖騰的工作也就順勢擱下了。

真正讓龍的命運得以逆轉是在1979年。由于1978年底臺美斷交,頓失國際身份的臺灣社會人心惶惶,急于重建身份認同的臺灣大學生侯德健創作了一首悲愴的《龍的傳人》,歌曲一經發表,立即唱徹臺灣,旋即風靡整個華人世界,很快傳入祖國大陸。正值改革開放、雄心勃勃準備走向世界的中國大陸,此時也亟需一批勵志故事、勵志歌曲以振奮人心,《龍的傳人》恰逢其時地唱出了人們久違的龍感覺。

龍旗砍倒七十年后,無論官方還是民間,早已淡忘了負載于龍身上的種種屈辱記憶。《龍的傳人》在“龍”前加上一個“巨”字,首先賦予其偉大的身軀和無窮的力量,再將“拿破侖睡獅論”中的“沉睡”、“喚醒”諸概念移植到巨龍名下,將長江黃河以及黑眼睛、黑頭發、黃皮膚等中國意象融入巨龍名下,不僅賦予巨龍以中國符號的身份,還將每一個中國人都定義成“龍的傳人”。

龍傳人、龍子孫的新命題有效地將大陸、臺灣、港澳,以及所有的海外華人牢牢地系于一體,呼應著中華崛起、巨龍騰飛的時代要求。以民族復興的名義,社會各界紛紛加入到了龍文化的生產行列,各種與龍相關的或未必相關的信息,都被落實到了龍的名下。正如霍布斯鮑姆(Eric Hobsbawm)《傳統的發明》所指出的,一種新發明的“傳統”,不僅需要與遙遠的過去相關聯,還得不斷形式化、儀式化,強制地反復灌輸,直到受眾麻木地接受。

學術界所做的工作,主要是從理論上論證中國人作為“龍的傳人”的合法性。這時候,學者們翻出了20世紀40年代來不及得到圖騰學界認可的聞一多《伏羲考》,為它重塑金身,詳加闡釋,尊為經典,以此作為中華民族自古以來即以龍為圖騰的理論依據,衍生出一大批龍文化著作。

在新的民族主義浪潮中,隨著《龍的傳人》一次次走進央視春節聯歡晚會,隨著《伏羲考》的日益經典化,龍學者們配合著公眾意愿,配合著時政需求,在這個天時、地利、人和樣樣具備的時代,最終完成了龍就是中國、我們就是中國龍的身份建構。