中國農村居民收入分層狀況研究

■顧和軍 南京信息工程大學經濟與管理學院

上個世紀80年代以來,以市場經濟為取向的改革促進了農村社會成員的自由流動,許多農村社會成員獲得了轉換職業身份的新機會。在農村社會的這一變遷過程中,農村社會成員改變以往單一的種植行為,從事多元化生產經營的趨勢日益顯現,在這一過程中農村居民首先分化為兩個群體,一個是流入城市的農民工,另一個是仍然留在農村的居民,筆者的另一篇文章發現流入城市的農民工社會分層的趨勢日益顯現,并且農村的社會分層狀況正影響著整個社會結構的形態及變遷。但對于仍然留在農村的這部分居民,是否也如農民工一樣經歷著社會分層,對此我們仍知之甚少,因此本文擬從收入分層的角度來研究農村居民的社會分層狀況,并且本文關注的主要是那些有非農收入的農村居民。

本研究所用數據為中國——印尼農民工調查數據(RUMiC)2008年的數據,中國部分的調查是北京師范大學中國收入分配研究院委托國家統計局開展的,該調查在中國的九個省市展開,分別是廣東、浙江、上海、江蘇、湖南、湖北、四川、安徽和河南。調查方法采取分層、多級、整群隨機抽樣,調查內容包括家庭和個人的收入、消費、就業及生活質量等方面的資料,調查樣本在全國地理、人口、社會、經濟方面具有較為廣泛的代表性,2008年的調查覆蓋了農村7999戶和31791人,城鎮4999戶和14699人,農民工5008戶和8535人。因本文主要考察農村居民收入分層狀況,舍棄城鎮和農民工樣本,以及最近一周沒有從事過1小時以上有收入非農工作的個體,最后使用的樣本量為9817個。

一、收入分層概念及分層標準

社會分層分析考慮的主要是社會群體的異質性問題。由于不同的群體在生產和消費行為上都有各自不同的特征,社會分層分析的重點是要找到合適的標準,將差異較大的群體分成不同的亞群體,以研究各類亞群體的特征,并根據各個階層的不同特征制定具有差異化的政策措施。

傳統上,收入是劃分社會階層的重要指標,也是反映家庭或個人經濟社會地位最直接的指標,是最基本的社會分層之一,收入分層主要包括兩類:一類是狹義的,按工資收入分層;另一類是廣義的,按總收入分層,即除了工資,還包括資本收入、租金、轉移性收入以及養老金等收入,本文的收入分層是廣義上的收入分層。

張濤(2007)根據武漢市農民工的工資情況,確定了農民工的收入分層標準:月收入800元以下的歸為下層收入者,月收入800-1200元的歸為中下層收入者,將月收入1200-2000元的歸為中上層收入者,月收入高于2000元的歸為上層收入者。

但張濤研究的主體是農民工,其收入或工資狀況主要取決于流入地城市的勞動力市場狀況,我們所研究的主體是農村居民,其收入狀況主要取決于農村當地的勞動力市場狀況,并且他們的樣本來源于武漢,而我們的樣本包括九個省份,地域跨度上更大。因此如果照搬上述文獻的分層標準,顯然是不恰當的。

鑒于張濤(2007)的研究沒有說明調查的年份,我們也無法根據各地的CPI指數情況進行相應調整,以消除經濟發展和物價水平的影響。張濤(2007)文中統計出來的農民工的平均月工資水平是1269.86元,我們的樣本中農村居民的平均月工資水平是1391元,因此根據兩套數據平均值的差異,我們重新確定了收入分層的標準:月收入876元及以下的為下層;月收入876元~1314元的為中下層;月收入1315元~2191元的為中上層;月收入2192元及以上的為上層。

二、農村居民收入分層狀況

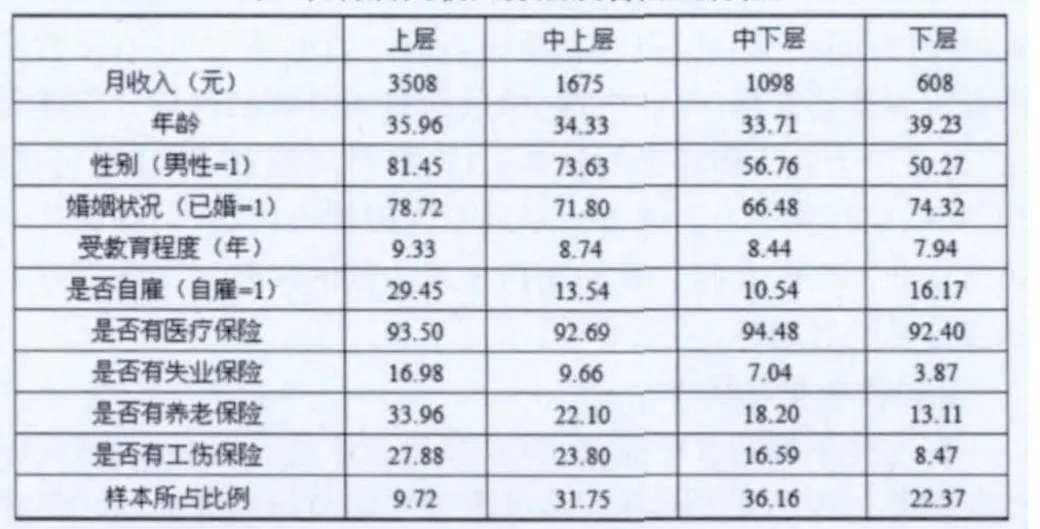

根據上述分層標準,農村居民收入分層及各階層特征如下表所示:

表 農村居民收入分層及各階層特征

上表匯報了農村居民收入分層狀況及各階層的特征。從上表的結果顯示下層、中下層、中上層、上層的比例分別占22.37%、36.16%、31.75%、9.72%,其中中下層和中上層占總樣本量的67.91%,反映了中間收入階層的比例較大,初步體現出“橄欖型”結構(極富極貧的兩極較小,中間階層相當龐大),但這一結構還不是完全意義上的“橄欖型”,因為下層與中下層仍占總樣本量的58.53%,因而仍具有“洋蔥型”結構的某些特征。這也反映出當前農村居民收入結構的過渡性特征,即從“洋蔥型”結構向“橄欖型”結構過渡時期的一種中間類型。

一般而言,“橄欖型”結構被認為是最為公正、合理、開放的現代化的社會階層結構,因為龐大的中間階層具有對社會貧富分化較強的調節功能和對社會利益沖突較強的緩沖功能,而富裕和貧困的相對存在,又會在一定程度上對效率產生激勵作用,所以能促進整個社會整體向前邁進。

從月收入水平來看,下層、中下層、中上層、上層月平均收入分別為608、1098、1675、3508元,各個階層之間的收入差異較大。其中上層農村居民的收入分別是中上層、中下層、下層的2.09、3.19、5.77倍,甚至比流入城市農民工各階層之間的收入差距更大,這也提示我們今后在分析中國農村居民收入差距的時候,要區分流入城市的農民工和仍然留在農村的居民。

下文試圖分析造成收入差異的原因,發現上層勞動者中自雇的比重占到29.45%,要高于其他幾個階層,而自雇者收入普遍高于工資性收入者是一個不爭的事實,因此自雇能部分的解釋收入差異,但解釋力要遠遠低于農民工。下層農村居民從事自雇的比重要高于中間階層。另一個可能的原因是各個階層男性的比重相當較大,上層中男性占到81.45%,依次遞減,下層中男性的比例僅占到50.27%,因此我們有理由相信,收入差異很大程度上是由性別差異所造成的,因為農民工性別工資差距較大,而下層勞動者中男性的比重較低,導致了平均收入水平較低。

從各個階層擁有保險的情況可以看出農村居民的社會保障程度,各個階層擁有醫療保險的比重都很高,在90%以上,這主要得益于近年中國政府在農村地區大力推動新型農村醫療保險。上層農村居民享有養老保險、失業保險、工傷保險的比重均要高于其他幾個階層。反映了上層不僅收入水平較高,并且社會保障程度更高。如果考慮社會保障水平的差異,這幾個階層的社會分層趨勢更明顯。

三、基本結論和政策含義

本文利用中國——印尼農民工調查數據(RUMiC)2008年的數據分析得出,被調查者的經濟收入呈中間收入階層的比例較大,初步體現出“橄欖型”結構的特征,與此同時下層和中下層的比重仍較大,因而仍具有“洋蔥型”結構的某些特征。這也反映出當前農村居民收入結構的過渡性特征,即從“洋蔥型”結構向“橄欖型”結構過渡時期的一種中間類型。

各個階層之間的收入差異較大,上層農村居民的收入分別是中上層、中下層、下層的2.09、3.19、5.77倍,接下來的分析表明自雇和男性比重的差異是造成收入差異的兩個重要原因。從各個階層的社會保障來看,上層農村居民享有養老保險、失業保險、工傷保險的比重均要高于其他幾個階層,醫療保險的享有程度在幾個階層之間差異不大,主要得益于近年中國政府在農村地區大力推動新型農村醫療保險。以上結論呼吁根據不同收入階層的個性特征構建差別化的勞動力市場政策。

[1]侯麟科.農村勞動力大規模轉移背景下的中國農村社會分層分析[J].中國農村觀察,2010(1):41-49

[2]張濤.農民工群體內部分層及其影響:以收入分層為視角——武漢市農民工思想道德調查分析報告[J],青年研究,2007(6):30-35

[3]劉成斌、盧福營.非農化視角下的浙江省農村社會分層[J].中國人口科學,2005(5):75-81