科技入戶對推動海安縣現代蠶業發展的作用

吉 華 孫書云 韓良杰 戎世芳

(1海安縣蠶桑站 226600;2海安縣農林技術推廣中心)

海安縣總人口93.27萬人,其中農業人口46.66萬人,2012年末擁有桑園面積12.04萬畝,全縣養蠶農戶達8.8萬戶,是全國著名的“中國湖桑之鄉”、“中國繭絲綢之鄉”。蠶桑生產已成為海安縣傳統支柱產業。但隨著工業化、城鎮化水平的提高,很多輕壯勞力外出務工,留守的蠶農文化素質低,蠶業科技知識嚴重缺乏,廣大蠶農難以與實用的蠶業科技對接。有的蠶農以難掌握科學施肥、桑樹病蟲害綜合防治、蠶病預防等技術,加之整個社會環境因子影響越來越復雜、水稻病蟲害重發等情況,從而導致蠶農養蠶投入多,收益不理想,大多數蠶農迫切希望科技能真正進入蠶農家中。

1 海安縣蠶桑科技入戶的基本情況

為穩定蠶桑生產,加快蠶桑新品種、新技術的推廣,培育壯大海安繭絲綢支柱產業,促進農業增效、農民增收。從2007年起,海安縣按照發展現代蠶業和建設社會主義新農村的要求,堅持科技人員直接到戶、良種良法直接到田、技術要領直接到人的理念,以培養一批覺悟高、技術強、留得住的科技示范戶為核心,開始實施蠶桑科技入戶工程,成立科技入戶項目專家組,擬定科技入戶工程實施方案,遴選科技示范戶,確定蠶桑生產主推品種和主推技術,明確技術指導單位,實行技術指導員包戶責任制,每年培育科技示范戶500戶以上,每個示范戶輻射帶動20戶蠶農,全縣帶動12 000戶蠶農以上,有效地促進了蠶桑穩定發展和傳統蠶業的轉型升級。

2 海安縣實施科技入戶工程的成效

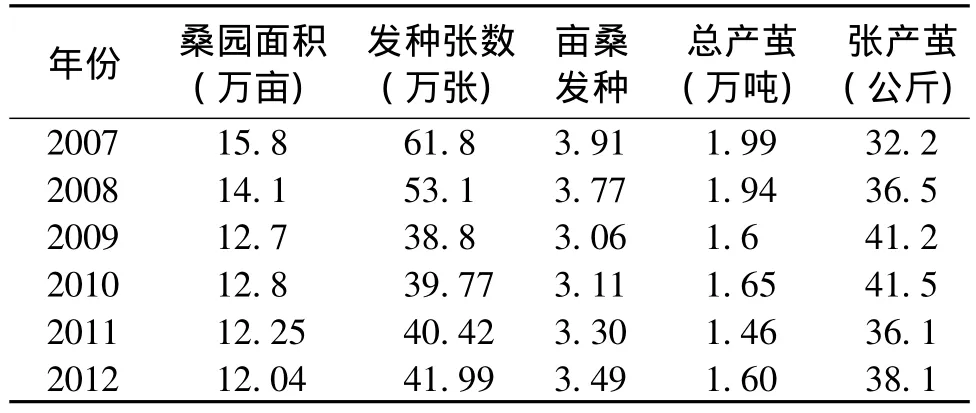

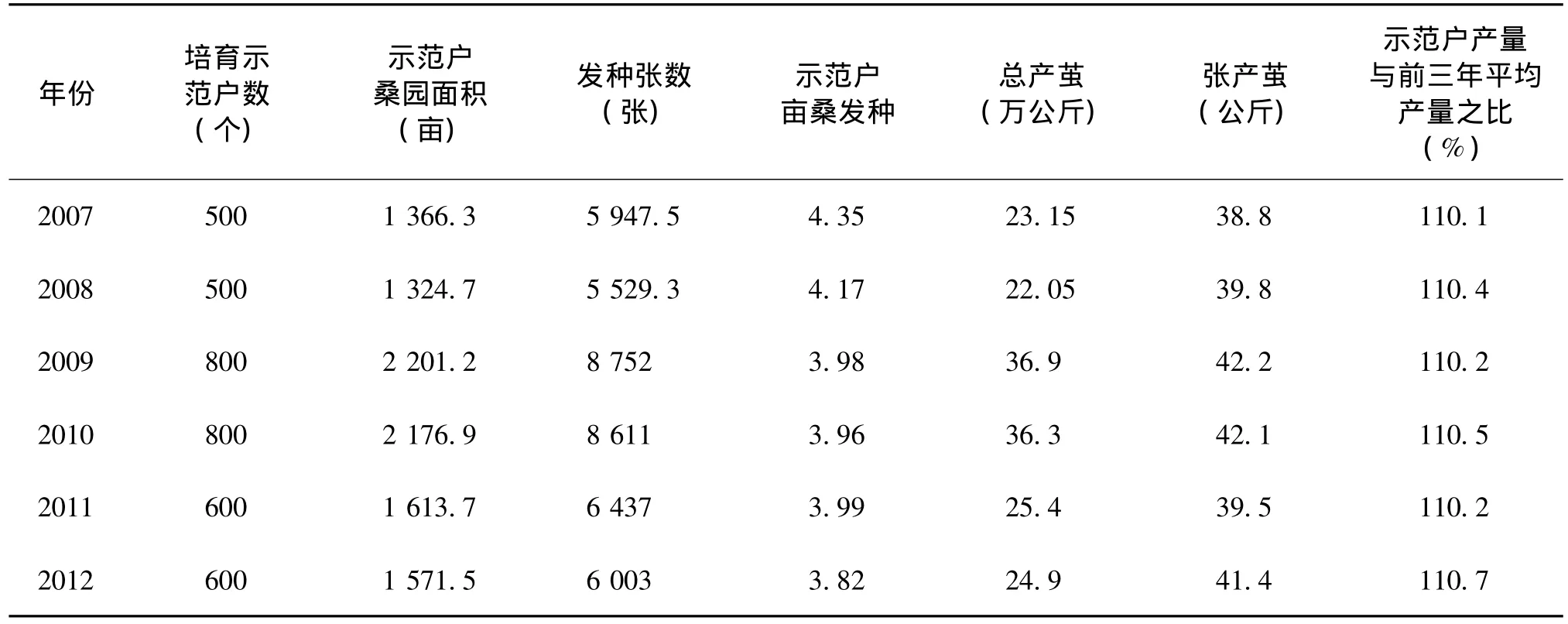

2007年至2012年海安縣大力實施蠶桑科技入戶項目工程,通過技術指導員指導服務和“三新”示范推廣,大力推廣主推育71-1桑樹品種、菁松×皓月蠶品種,推廣應用豐產桑園建設、小蠶標準化共育、大蠶省力化飼養、蠶桑病蟲害防治等實用技術,有效地促進了蠶桑科技成果的轉化和實用技術的普及推廣,培育的科技示范戶的畝桑發種和張產繭均高于全縣平均水平(見表1、表2),示范戶產量與前三年平均產量之比增長10%以上。到2012年,全縣蠶桑主導品種、主推技術的入戶率達96%以上,蠶桑新技術推廣應用率在全省、全國處于領先水平。在全省桑園面積大幅下降的情況下,海安縣蠶桑生產保持穩定發展,減少幅度比周邊地區偏緩,蠶桑綜合生產能力保持較高的水平。通過科技入戶工程項目的實施,全縣蠶桑規模化程度進一步提高,先后培育形成大公鎮群益村、高新區(海安鎮)新豐村和海北村、墩頭鎮鳳陽村、開發區(城東鎮)壯志村等一批蠶桑專業特色村。2011年海安縣被省農委授予“江蘇省蠶繭產業基地”稱號,大公鎮和南莫鎮分別被南通市委、市政府表彰為南通市現代蠶桑產業園區和現代特色蠶桑生產示范基地,2012年海安縣海安鎮新豐村被省農委評為江蘇省首批“一村一品”蠶繭專業示范村。

表1 海安縣(2007~2012年)生產實績

表2 海安縣(2007~2012年)示范戶生產實績

3 科技入戶對促進蠶桑生產的作用

3.1 科技入戶是推進現代蠶業發展的重要平臺

現代蠶業發展是新時期農業發展的必然趨勢。科技入戶實行的是組織廣大農業干部和科技人員進村入戶察民情、聽民聲,深入田間地頭摸情況、找問題,了解農民之所急、所盼、所想,從而有針對性地開展面對面的示范、手把手的指導、心連心的服務,把實用技術真正用到農業中去的思路和方法,這正是促進現代農業發展的一個良好平臺。通過科技入戶這種個性化服務,既掌握了蠶桑生產過程中的第一手資料,把握蠶農的思想期盼,了解蠶農的生產需求,為廣大蠶業科技工作者的研究提供原始數據,又可增進與農民的感情,增強為農服務意識。由此可見,實施科技入戶是促進蠶農增收、建設社會主義新農村和推進現代蠶業發展的重要載體。

3.2 科技入戶是推進蠶業現代化的助推器

蠶桑生產是一項傳統產業。目前,海安縣從事蠶桑生產的人員呈現老齡化趨勢,勞動者素質較低,蠶業科技水平滯后,他們只能憑經驗進行養蠶生產,生產效率較低,難以適應新形勢下現代蠶業生產方式,有時還會出現憑老經驗而誤事的情況,造成較大損失。同時因不懂科技、盲目施肥、盲目用藥,而出現養蠶成本高、效益低等問題。通過實施蠶業科技入戶,大力推廣應用小蠶共育、五齡蠶條桑斜面育、科學進行蠶病防治、桑園病蟲害綜合防治等先進實用技術,適時開展對蠶農進行現場指導,建立了小蠶標準化共育室一座,年飼育小蠶1 000張以上,推廣省力化養蠶技術,每個勞力可養4~5張蠶種,實現了快樂養蠶,建成市級現代特色蠶桑生產示范基地,桑園面積達26 311畝。有效的節約了養蠶成本,實現了增產增效,保護了農業生態環境,其社會效益、生態效益和經濟效益將十分明顯,從而大大地促進了全縣蠶業科技水平的整體提升,助推進蠶業現代化的發展,加快蠶業由傳統生產向現代化的轉型提升。

3.3 科技入戶是推進蠶業技術推廣的重要載體

科技入戶實現了科技示范戶與技術指導員的直接對接,建立起科技直接進入示范戶的新通道,加快了農業科技成果的轉化速度,提高了示范戶的科技知識和技能水平,是推廣新技術、新品種、新模式最有效、最簡便的方法。科技入戶架起了蠶業技術推廣人員與蠶桑生產經營者之間的橋梁,技術指導員深入生產第一線,與蠶農進行“零距離”接觸,及時了解蠶農的需求,及早發現生產中的實際存在的風險和問題,盡快提出應對各種問題情況的相關對策措施,既解決了蠶業科技與蠶農生產經營脫節的現實問題,又幫助蠶農解決了實際問題,促進了蠶業實用新技術推廣普及應用。