桑黑枯型疫病發病規律及防治技術研究

孫永軍 蔡國祥

(鹽城生物工程高等職業技術學校 224051)

黑枯型疫病(Mulberry Black-blight disease),是一種由植物病細菌侵染引起重要病害,病原侵染頂梢嫩芯,使生長點黑枯、腐爛,從而使枝條停止生長;病原侵染葉片,產生黃褐色油漬狀病斑,重害時病斑連片,葉片脫落,失去營養價值。一般重害田塊損失產量30~70%。此病在上世紀80年代就采用的傳統的防治方法是:在發病初期多采用摘除有病芽葉后噴施100mg/kg的農用鏈霉素為主,結合其它農業防治方法為輔的綜合防治方法。30多年來,隨著環境條件的變化,病原菌的抗藥性已發生改變,原有的防治方法已無法有效地控制此病的危害和蔓延。2006年夏秋季節,此病在江蘇省鹽城市的蠶桑重點鄉鎮富安及特庸暴發為害,重害田塊桑枝條高度不足1M,而正常枝條高度可達2~3M,故損失極大,給當地蠶農造成嚴重的經濟損失。因此,研究此病的生物學特性,探討發生規律,篩選出有效的防治藥劑,選育出抗病性能好的桑品種,查明影響防治效果的有關因素,對于搞好此病的綜合防治,提高蠶桑生產的經濟效益,對于促進農民增收,農業增效有一定的現實意義。為此,由鹽城生物工程高等學校牽頭,鹽城市植保植檢站、射陽縣蠶桑站、東臺市蠶桑站,鹽都區蠶桑生產服務站,射陽縣特庸鎮農業服務中心、東臺市富安鎮絲綢總公司、東臺市富東鎮農業服務中心參與,其同組成桑黑枯型疫病發病規律及防治技術研究課題攻關小組,2005年開始預研,2006年列為鹽城生物工程高等學校自然科學基金資助課題,2011年鹽城市科技局將該課題列為鹽城市科技發展計劃(農業科技)基金資助項目,編號YKN2011020。從2006年7月開始對桑黑枯型疫病發病規律及防治技術進行系統研究。分離了病原并證明了其致病性,通過抑菌試驗,篩選了專用防治藥劑,摸清了發病規律,查清了影響防治效果的有關因素。還在摸清發生規律的基礎上,制定了綜合防治方案,進行了綜合防治中試,中試示范防治面積在200公頃以上,通過發布病蟲情報,實際面上防治面積在2000公頃以上,有效地控制了桑疫病的為害,取得了滿意的防治效果。

1 分離了桑黑枯型疫病病原,證明了病原的致病性,篩選了低防治成本,高抑菌效價的抗菌素[1,2]

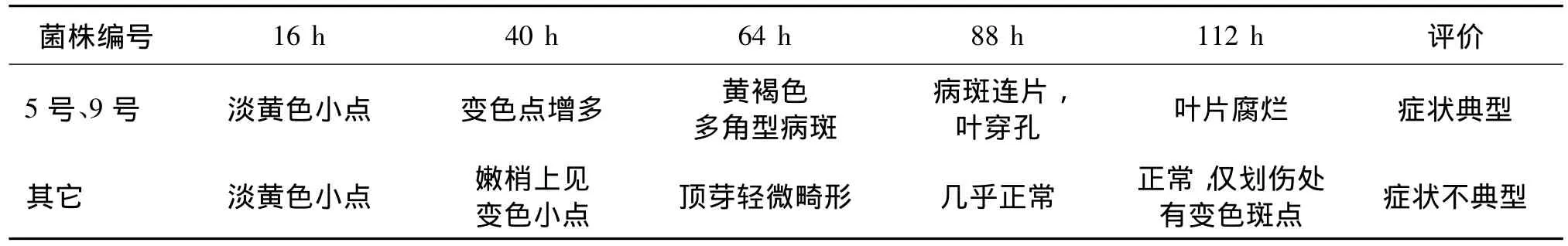

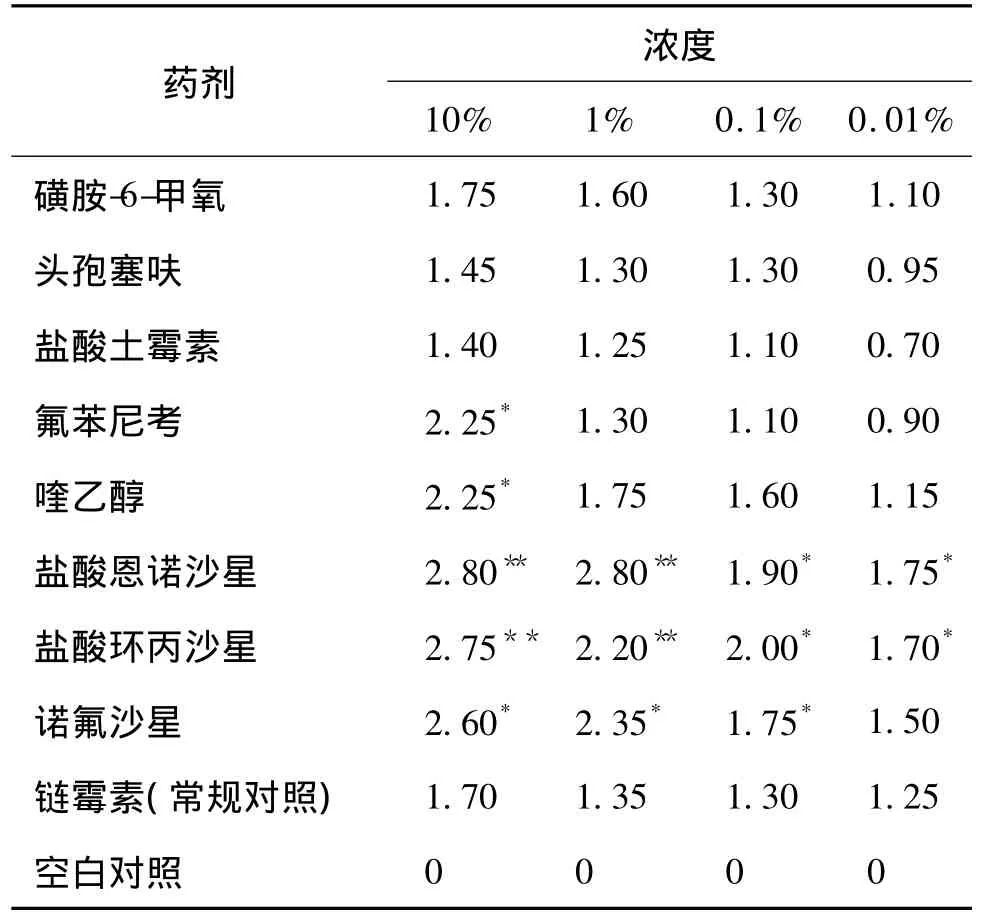

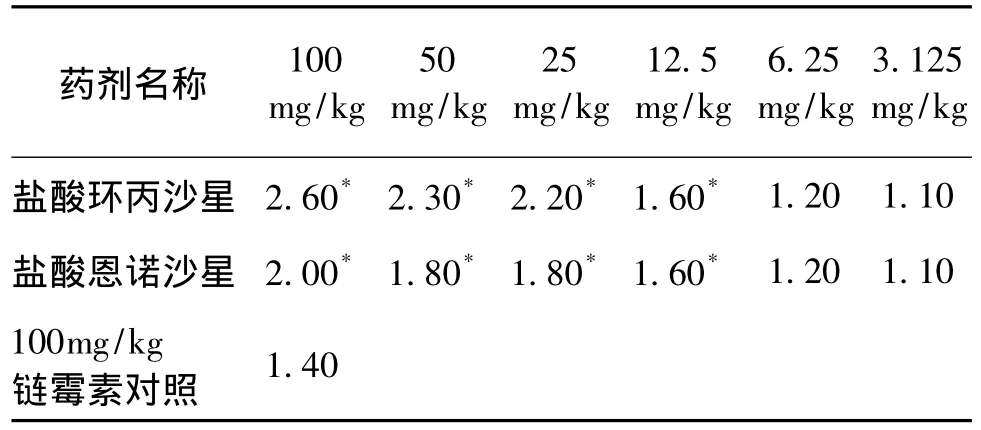

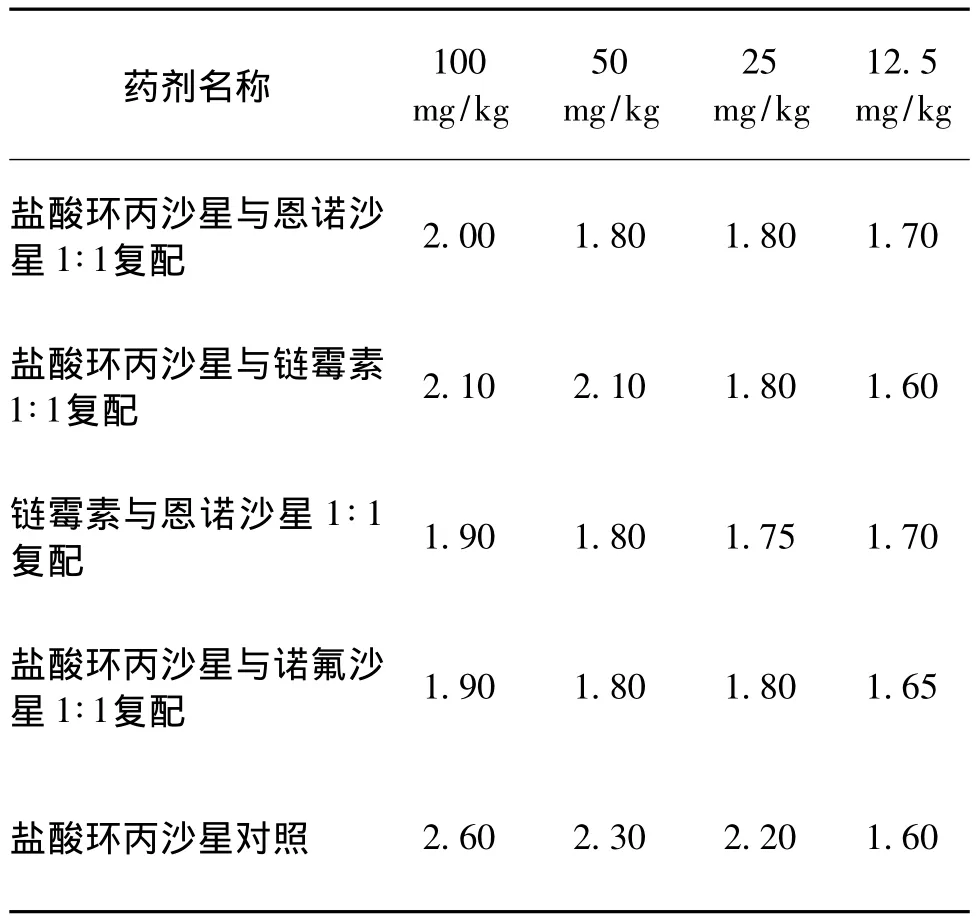

從野外采回的病害標本中,通過分離、培養,得到12個假單胞桿菌屬的植物病原細菌菌株,分別用12個菌株的細菌接種桑樹,只有5號與9號兩個菌株表現典型癥狀,用5號菌株擴大培養,將生產上能抑制革蘭氏陰性菌的抗菌素收集起來,進行抑菌試驗,篩選出對桑黑枯型疫病有較好抑制作用的抗菌素,抑菌效果從高到低的順序依次為鹽酸環丙沙星、鹽酸恩諾沙星、諾氟沙星、鏈霉素、頭孢塞呋。使用藥劑的經濟有效濃度為100mg/kg,最低有效濃度為12.5mg/kg,藥劑間復配未見有增效作用。

表1 人工接種后不同時間的癥狀觀察

表2 桑黑枯型疫病病原的藥敏試驗結果(抑菌圈直徑,單位:厘米)

表3 高效價抗菌素最低有效抑菌濃度測定(抑菌圈直徑,單位:厘米)

表4 不同藥劑間復配抑菌效價測試(抑菌圈直徑,單位:厘米)

2 研究了發病規律[3]

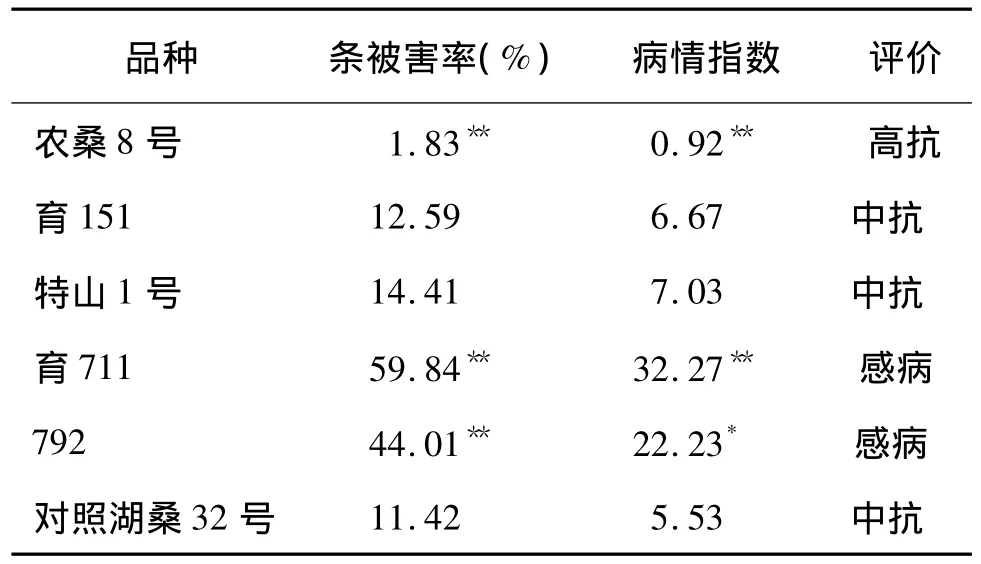

通過單因子試驗發現,不同桑品種之間的抗病性差異顯著,在鹽城地區推廣的桑品種中以農桑8號抗病性最強,湖桑32號、育151、特山一號抗病性一般,以育711、792抗病性較差。在桑園小氣候方面,以桑園東南方向有高大樹木、房屋遮風的田塊發生重,在肥培管理方面以不施有機肥的田塊發生重,在土壤養分指標方面,以速效磷、速效鉀供應能力不強的田塊發生重。不同的栽培密度,不同的栽培形式之間差異未達到顯著水平。

表5 不同桑品種自然發病率調查

表7 土壤營養成份及化學性質對發病的影響

從表中對比資料可以看出:重病田塊土壤速效磷、速效鉀的供應能力低于均低于輕病田塊。速效氮的供應能力略高于輕病田塊,PH和土壤鹽分這兩項指標在重病田塊和輕病田塊之間差異不顯著,有機質含量看不出明顯的變化規律。查閱《土壤肥料學》有關資料,速效N含量90~120mg/kg,土壤供N水平一般,速效N含量在60~90mg/kg,土壤供N水平稍低,故土壤供N能力稍低的田塊發病輕。土壤速效 P含量在10~20mg/kg,供 P水平一般,20~40mg/kg供P水平較高。故供P水平較高的田塊發病輕。速效K含量在99.6~132.8mg/kg之間,土壤供 K能力“中上”,速效 K含量132.8~166.0 mg/kg之間,土壤供K能力“高”。速效K含量大于166mg/kg,土壤供K能力“極高。”故供K能力高的田塊發生輕。土壤鹽分在0.5%以下,桑樹均能很好的生長,故在本調查范圍內,土壤鹽分對桑樹的抗病性沒有影響。從以上分析可以得出這樣的結論:偏施N肥田塊發病重,平衡施肥,配合施用P、K肥的田塊發病輕。分析其原因,作者認為,偏施N肥,植物組織柔軟,故抗病能力差。配合施用P、K肥,植物組織充實,故抗病能力強。今后生產上應注重增施有機肥、配合施用P、K肥,補充土壤養分的不足,以增強土壤對速效P、速效K的供應能力,避免偏施N肥,從而提高桑樹的抗病能力,減輕桑疫病的為害,提高桑園的經濟效益。

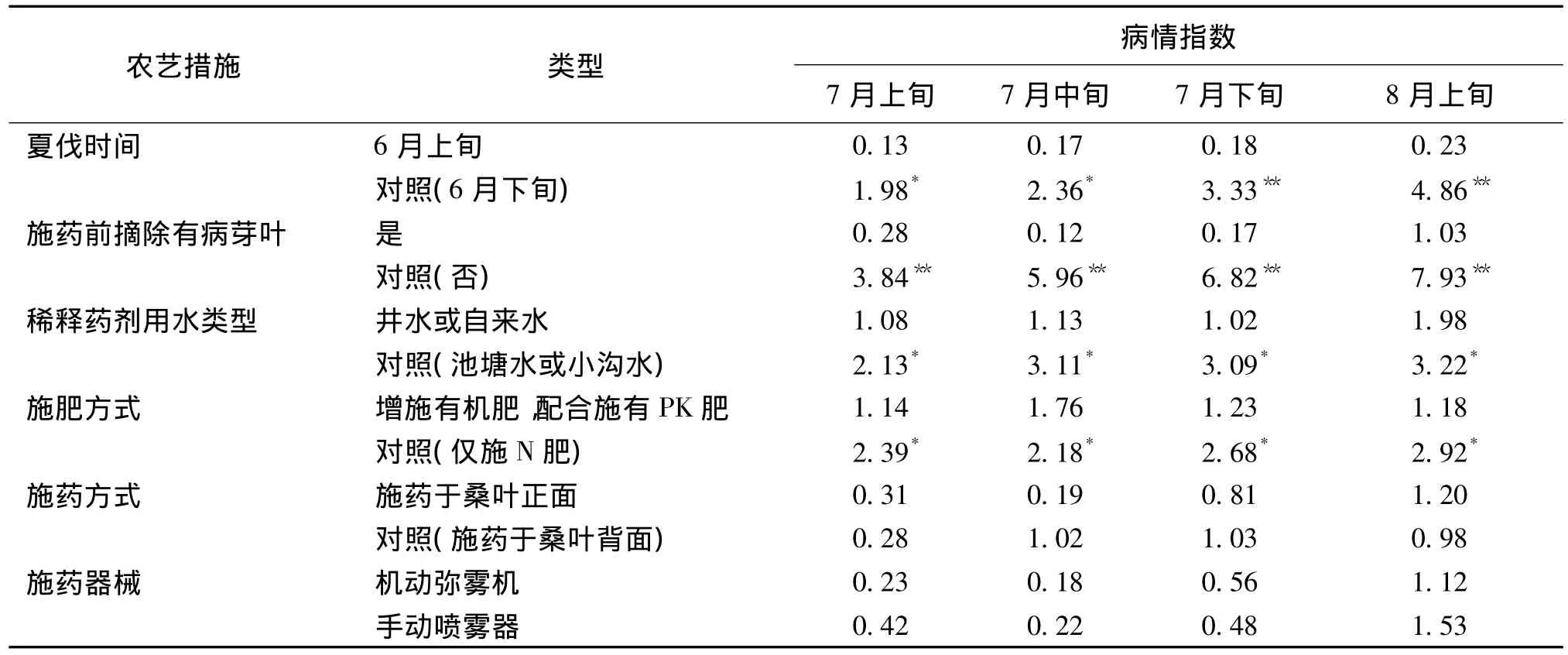

3 研究了影響防治效果的有關因素[4]

通過單因子試驗發現,夏伐遲早、施肥品種、稀釋藥劑的水質、施藥前是否摘除有病芽葉等措施均顯著影響桑黑枯型疫病的綜合防治效果。施藥器械、施藥方法對綜合防治的效果影響不明顯。

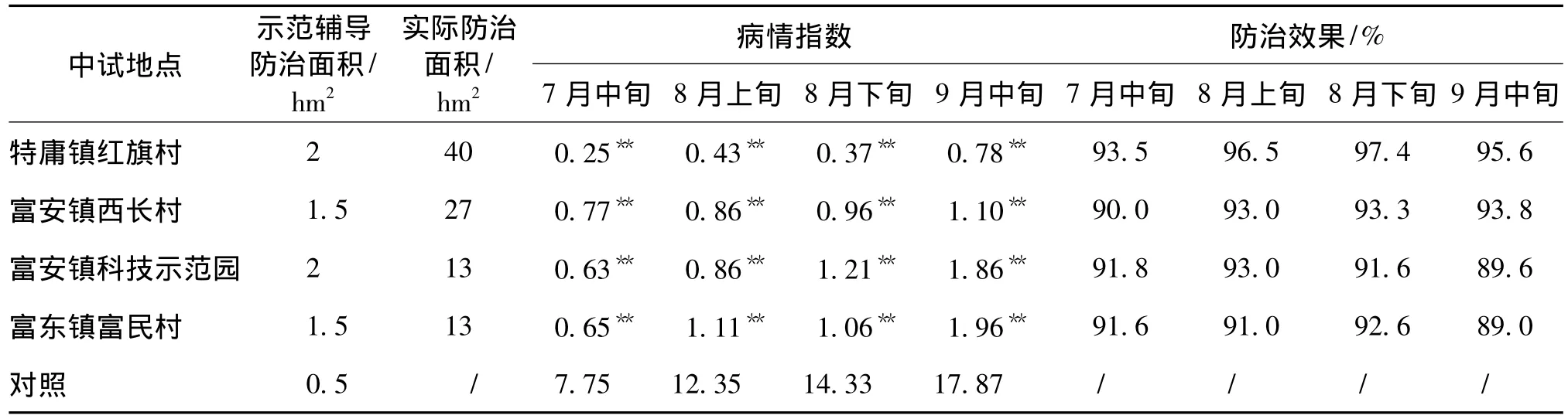

4 進行了綜合防治中試及大面積推廣應用[5]

表9的調查數據顯示,實施綜合防治措施的田塊均有效地控制了為害,說明本研究設計的綜合防治方案是可行、有效的。

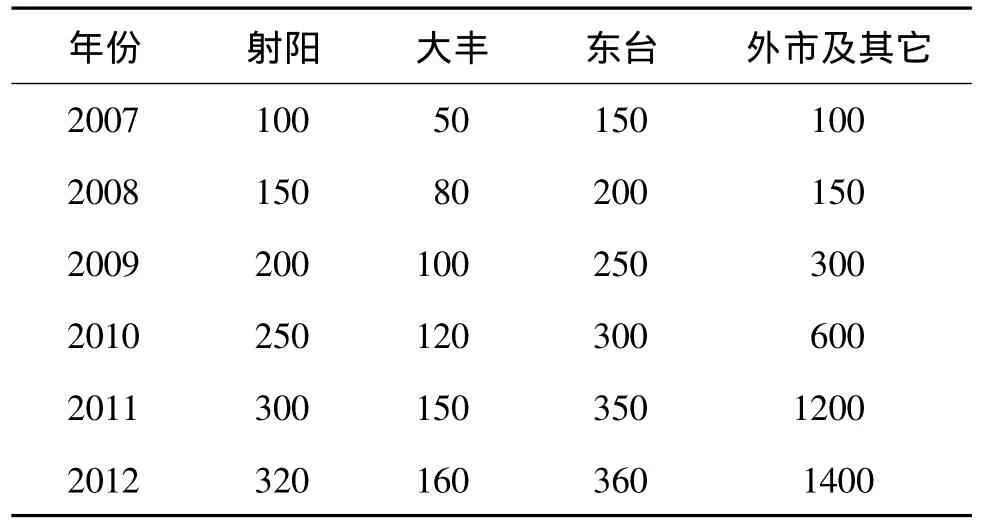

課題組邊研究,邊示范,邊推廣,2012年,在全國范圍內推廣應用面積達2 200公頃,以每公頃攙回損失30 000元計,每年均可攙回損失6 600萬元。為廣大蠶農搞好桑黑枯型疫病的綜合治理,找到了一條切實可行的途徑。

總之,桑黑枯型疫病的防治應貫徹“以農業防治為主,化學防治為輔”的綜合防治方針。農業防治措施包括:適時夏伐,讓桑樹及時恢復生長;化學防治前摘除有病芽葉;用pH為中性的自來水或井水稀釋防治藥劑;增施有機肥,并配合施用P、K肥均能有效地增強桑樹的抗病能力,提高防治效果。桑黑枯型疫病的化學防治,應當掌握好防治適期,一般應控制在發病初期,以葉片上剛剛出現淡黃色小點時用藥為宜。在江蘇省鹽城地區,7月上旬如果日平均氣溫達到28℃以上,且天氣陰雨、多濕,要預防桑黑枯型疫病的流行。為避免病原產生抗藥性,可交替采用不同抗菌素噴施。

表8 各單項農藝措施對防治效果的影響

表9 綜合防治試驗結果

表10 桑黑枯型疫病綜合防治技術歷年推廣應用情況統計

[1]蔡國祥,朱明.桑黑枯型疫病防治藥劑篩選試驗初報[J].江蘇蠶業,2006,28(4):62-64.

[2]蔡國祥,陳靜華,朱明.桑黑枯型疫病防治新藥劑的開發與應用[J].山東農業科學,2008,34(1):58-60.

[3]蔡國祥,郭海美.桑黑枯型疫病發病規律初步研究[J].江蘇蠶業,2007,29(1):60-62.

[4]蔡國祥,劉桂州,賁坤杰等,桑黑枯型疫病防治技術研究[J].蠶業科學,2008,34(1):111-114.

[5]佘柳濤 薛衛東 趙彩蓮等,“桑保Ⅰ號、桑保Ⅱ號”對桑疫病防治效果試驗初報[J].江蘇蠶業,2010,32(3):56-58.