成型加工中反射型顯微鏡的研究

滕 鑫

(華東理工大學材料科學與工程學院,上海200237)

0 引言

在高分子領域,高分子材料成型加工技術是獲取高分子材料制品、體現材料特性和開發新材料的重要手段。早在上世紀六七十年代,新的高聚物就不斷地被合成出來,具有獨特性能的高分子材料也不斷地被發現[1-2]。當今世界,高分子成型加工技術已成為高分子學科向更廣、更深入的領域發展的一個重要原因。例如擠出、注塑、熱成型、鑄塑等實驗,可以賦予特定的高分子產品以特殊的形狀尺寸。然而,實驗儀器內部反應復雜,整個物理化學過程發生在密閉的高壓、中溫、鋼制圓筒中,導致人們往往只知其大致規律,而無法分析并掌握其精確的物理數學規律模型[3]。

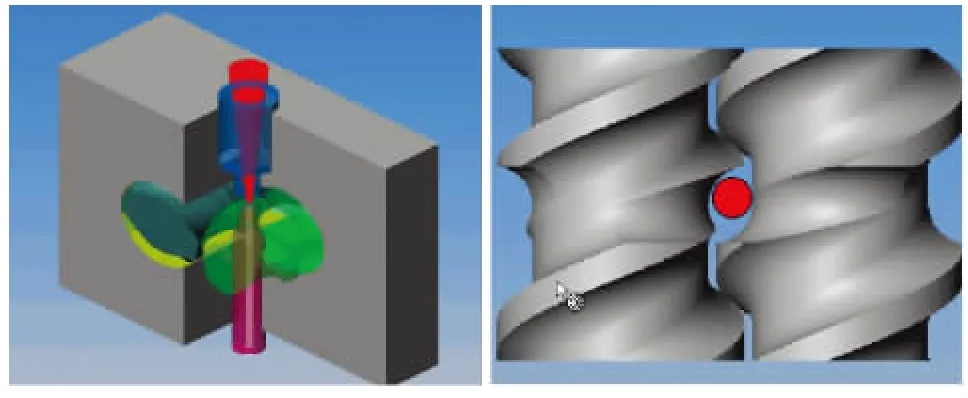

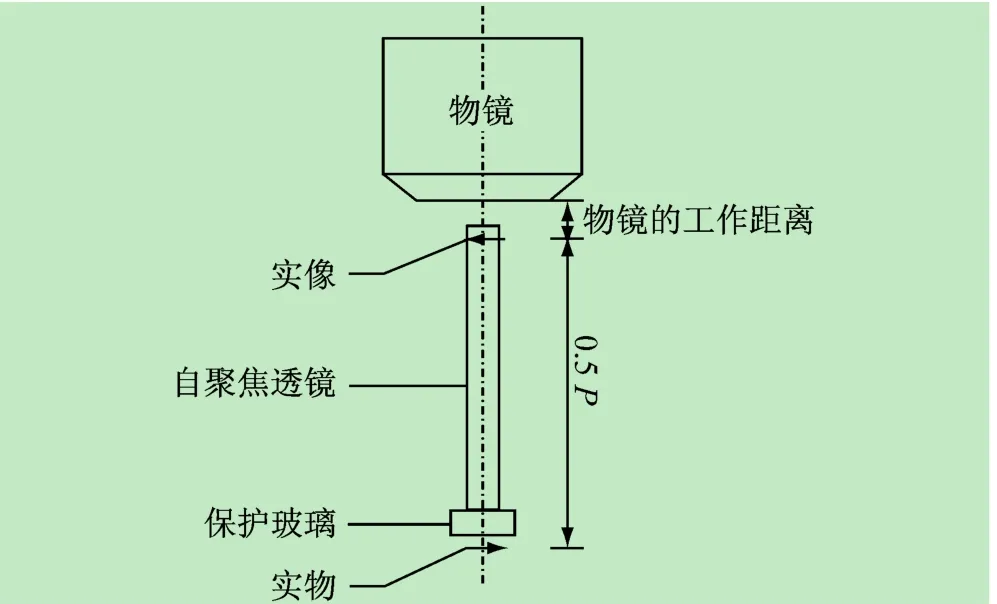

可視化技術的研究是建立在宏觀可視化基礎上的,即建立在肉眼觀察、攝影及攝像基礎上,其觀察尺度為毫米級。但是,在擠出過程中還發生了聚合物形態、結構以及流變性能方面的大量變化[4]。在不同的擠出壓力、溫度、剪切速率的力和能量的作用下,制品的性能也會有很大的不同[5]。因此將可視化擠出機發展成全程視窗微觀可視化擠出機,利用顯微鏡直接觀察并記錄下擠出過程中微觀結構的變化(見圖1)。

本課題研究內容是讓物象在現有的物鏡工作距離之內成實像,即制備一種光學器件,目標物在通過這種光學器件后在物鏡的工作距離內成像并照相。為此,本文制備了高溫下顯微鏡的探頭,并將其與顯微鏡系統構架成一個整體,實現了探頭在工作過程中成像與照相功能的聯合應用[6]。對于了解螺桿內部反應物質的特征有著重要的意義,對于螺桿的性能改進起到檢測和促進的作用。本課題的主要研究對象為高溫下顯微鏡的探頭的制作與整個顯微鏡系統的構架組成,以及顯微鏡照相的聯合應用。

圖1 雙螺桿擠出機在線顯微鏡構想

1 基本設計思路

1.1 自聚焦透鏡的特點及選擇

當光線在空氣中傳播遇到不同介質時,由于介質的折射率不同會改變其傳播方向。傳統的透鏡成像是通過控制透鏡表面的曲率,利用產生的光程差使光線匯聚成一點。自聚焦透鏡同普通透鏡的區別在于,自聚焦透鏡材料能夠使沿軸向傳輸的光產生折射,并使折射率的分布沿徑向逐漸減小,從而實現出射光線被平滑且連續的匯聚到一點。

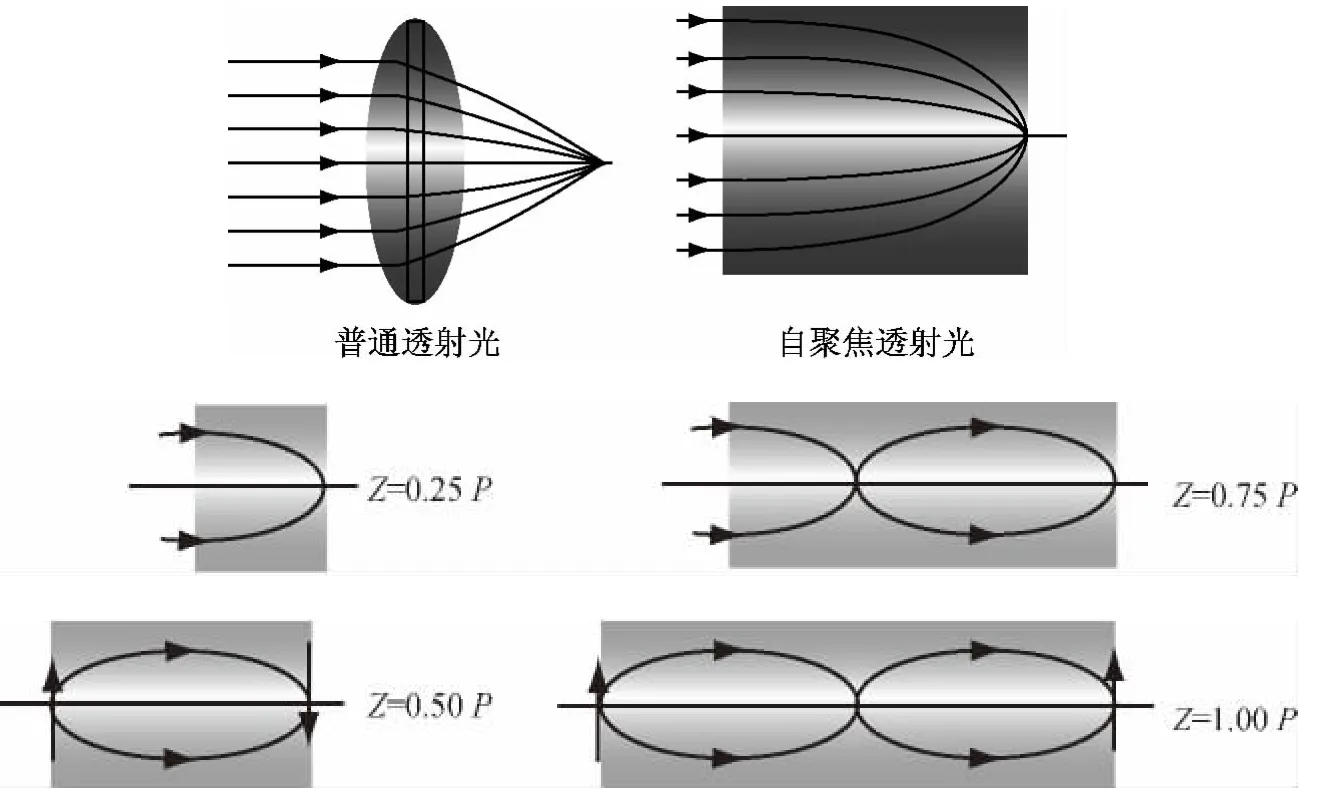

圖2為不同截距自聚焦透鏡中光的傳播軌跡,只有當Z=0.50P和Z=1.00P時才可以傳播與實物相同的像,只是成像是否正立。在實際情況下,現有理論認為雙螺桿擠出機內反應物的反應是隨機的,所以觀察的結果與成像是否正立無關;而在實際使用中,所選透鏡只要能夠傳播圖像即可。因此,我們選用了截距為Z=0.50P的透鏡。

圖2 不同截距自聚焦透鏡中光的傳播軌跡

1.2 設計原理

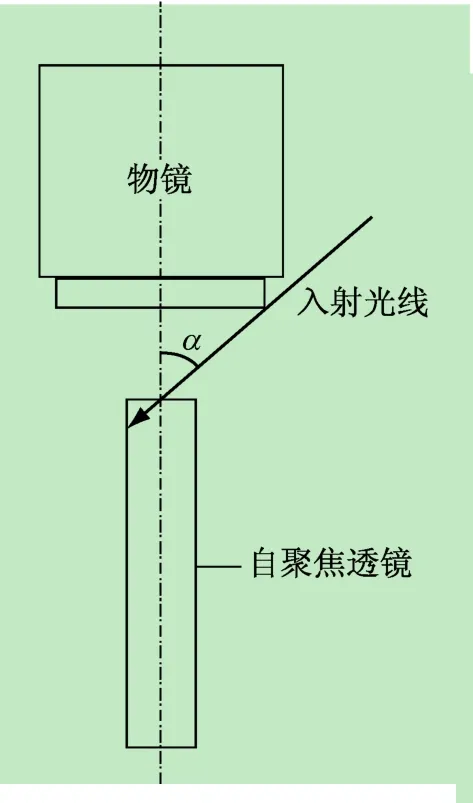

在實物與顯微鏡的物鏡之間安裝合適的自聚焦透鏡,使目標物的實像在物鏡的工作距離內存在,這樣就可以在普通顯微鏡中觀測到這一實像。根據自聚焦透鏡的成像原理可知,所觀察到的實像就是所要觀察的目標,所成的實像是與目標大小相等的倒像。通過普通顯微鏡結合自聚焦透鏡聯用實驗,得出直接照明目標物時,可以在顯微鏡的物鏡中觀察到目標通過顯微鏡放大的像;而在物鏡與自聚焦透鏡之間進行光學照明時,卻無法在物鏡中觀察到目標。這是由于自聚焦透鏡傳播光線時,入射光線的入射角必須小于臨界角αmax,而采用該種方法照明時,由于物鏡工作距離的限制,物鏡與自聚焦透鏡的距離只能被限定在一個較小的范圍內,顯然普通光線照明時的入射角α遠大于透鏡的臨界角,如圖3所示。

由于光線無法通過自聚焦透鏡傳播到目標物像上,導致物鏡中看不到所要觀察的像,在實物下方或是自聚焦透鏡與實物之間對目標物像進行照明就成了首選方案[7]。而事實上所要觀測的目標是螺桿擠出機中的反應物,實物下方就是螺桿,不可能實現在實物下方對目標物象進行照明的方案。基于這個原因,光學照明就只能在目標與自聚焦透鏡之間進行,這是整個設計的核心。

1.3 基本設計框架

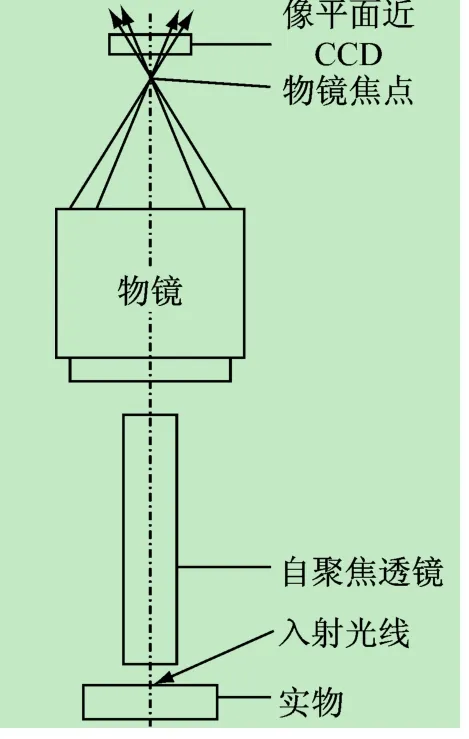

基于上述原因,可以得到整個系統的基本設計框架,如圖4所示。

本實驗所用的光纖是長度67 mm,直徑2.68 mm的光纖棒,截距0.50P。事實上,一般使用0.50P周期的自聚焦透鏡的長度略小于該透鏡固有的周期長度,在實驗中也證實小范圍內上下移動透鏡,所觀察到的像基本不會發生變化[8]。此外,實物與自聚焦透鏡并非直接接觸,且必須保持一定的距離用來安裝玻璃片以保護透鏡。根據實驗結果(見圖5):當透鏡遠離目標時也能觀察到成像,只是成像位置在透鏡的內部,但是只要實像的位置在物鏡的工作距離之內,就能夠被顯微鏡所觀察。由于所要觀察的實物并非是緊貼在保護玻璃層,而是略深于保護玻璃的下表層[9],其成像處于物鏡的工作距離以內。由此可知,必須照明到保護玻璃的下表層,這樣可以通過物鏡觀察到目標物象,只是成像的位置在聚焦透鏡的內部而已,因此采用自聚焦透鏡是最佳選擇。

圖3 物鏡與自聚焦透鏡位置圖

圖4 基本設計思路圖解

圖5 實物成像在自聚焦透鏡內的圖解

本研究的目的是實時觀測在雙螺桿中反應的高分子物質,而在高溫環境下進行現場觀測是不切實際的,因此需要借助顯微鏡攝像技術[10]。首先,應確定攝像機的安裝位置,實驗證明:在物鏡成像平面附近的CCD片有自動調節的功能[11],攝像機CCD上的每一個像素點都有一定的大小,以某一像素點為例,當光束照射到CCD時,只要通過該像素點的光線數相同,即照射到該像素點的光強相同,就能以相同的光強激活該像素點,其所反映的圖像也是相同的,因此在成像平面附近(距離只與CCD的像素點的大小有關)可以安裝攝像機。

2 設計結果

2.1 研究對象的選定

螺桿擠出機上的探測孔的型號有很多種。本實驗研究是常見的GYZ2型,如圖6所示。

2.2 光學照明系統的設計

圖6 螺桿擠出機上的探測孔GYZ2型

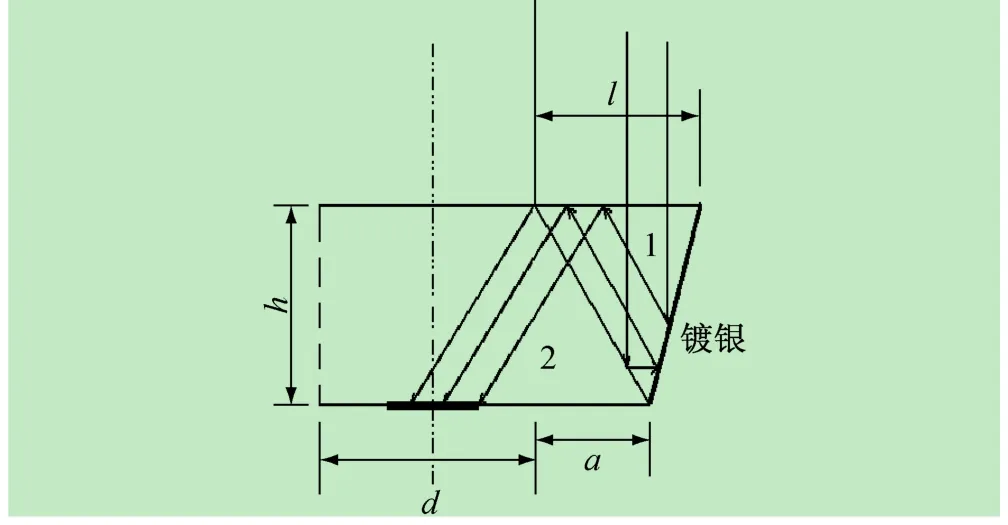

本設計的棱鏡是圓柱形,但剖面是采用現有理論成型的棱鏡進行組合來設計的[12],這樣就保證了設計的實際可行性。圖7中的棱鏡1的剖面是等腰棱鏡DⅡ-45°,它的一個頂角為 45°,兩個底角都為67.5°,它的作用是使光軸轉角45°,用的是3次反射的方法。如圖所示,光線垂直照射到一條腰邊上進入棱鏡后依然豎直向下傳播,到達另一條腰后全反射到底邊,在底邊上再次全反射到前一條腰后全反射垂直于腰傳播出棱鏡,全過程經過了3次全反射,最后在2號棱鏡的底邊上就會有一個與過渡透鏡等大圓斑,并且軸心處會有以軸心為圓心,直徑為1.32 mm的重疊區域,該區域的光強大,適合顯微鏡的光學觀測。棱鏡1的底邊必須鍍銀,因為通過sinα=1/n,α=45°計算,得出n=1.414,因此棱鏡的材料的折射率必須大于1.414。常用的冕牌玻璃的折射率都大于該值,因此該透鏡可用常規玻璃制作,對于實際可行性有利。但是底邊的入射角 α =22.5°,同樣可以求得 n=2.613,這個值遠大于實際玻璃的折射率,所以必須鍍銀以保證光線在底邊能夠全反射[13-14]。

圖7 棱鏡組剖面設計示意圖

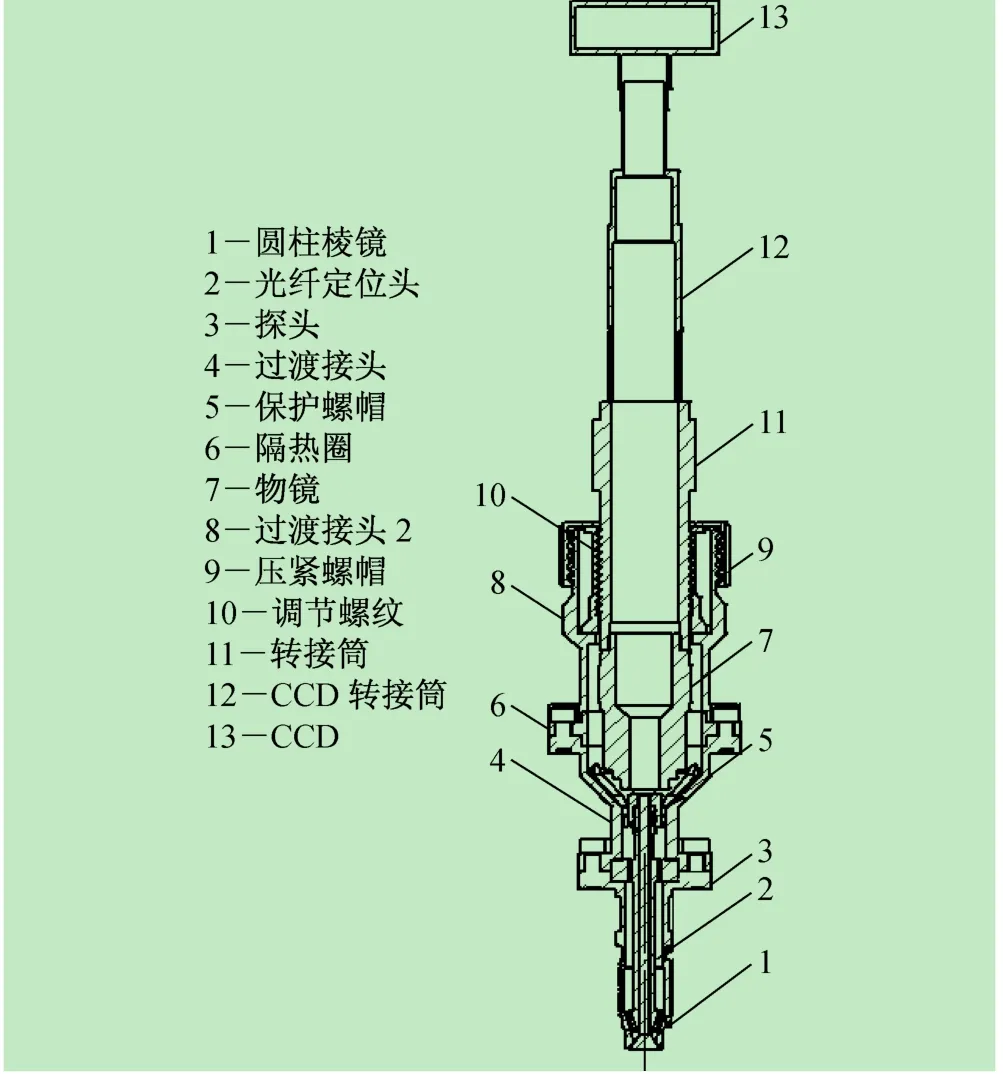

2.3 顯微鏡基本結構設計

圖8 是整個顯微鏡系統的結構圖,圖中的1就是所設計的光學元件,與2結合就構成了本設計的光學照明部分,使光線按一定的角度照射到圓柱棱鏡上;3號探頭是根據給定的標準探測孔徑設計的,必須保證有一定的強度,這構成了顯微鏡的最重要的部分,照明和圖像的傳遞都在這里完成;4號過渡接頭是基于物鏡的尺寸,進行傳像部分和成像部分的連接,另外也負有5保護螺帽的定位和光纖引入的作用保護螺帽是控制物鏡與自聚焦透鏡的距離,使之不接觸。到此為止,自聚焦透鏡的固定,光學照明以及實物的實像傳遞過程已經完成。

零件6~13是整個系統的成像部分,通過過渡接頭進行銜接,加入隔熱圈是為了保護物鏡免受由探頭傳熱而導致物鏡的損壞;再由8完成物鏡的安裝與整個物鏡的調節的銜接;通過調節螺紋10和壓緊螺帽9使物鏡能夠上下移動,物鏡的安裝系統和CCD轉接筒12、轉接筒11、CCD13是連在一起的,這樣保證在調節物鏡與自聚焦透鏡的距離,即找尋由自聚焦透鏡所成的實像時,整個成像系統不會隨之產生影響。

圖8 顯微鏡系統的結構圖

通過CCD成像后,使CCD與計算機連接,就可以在計算機上看到實時的像。

3 結語

本文主要討論了螺桿擠出機探測孔中光學照明系統的程序設計,同時介紹了該系統的功能、特點、設計思路及設計過程中的注意事項。使用光學照明系統可以提高學生的學習興趣和求知欲望。使學生加深對有關概念的理解與掌握,滿足學生預習高分子加工實驗的需要,同時配合課堂教學可以起到相輔相成的效果。

在高分子本科教學專業課程體系中,高分子成型加工是一門重要的核心課程,是高分子加工專業學生必須掌握的專業知識和技能[15]。結合高分子成型加工工藝實驗有關教材的內容,在螺桿擠出機GYZ2型探測孔中安裝光學照明系統,能夠使學生看清實驗的全過程及實驗時無法直接觀察到的儀器內部工作過程,達到了形與神的完美結合,保證了教學實驗的直觀性和動態過程的逼真性。

[1] 潘 蕾.實驗教學示范中心的建設探索與實踐[J].實驗室研究與探索,2005,24(2):89-91.

[2] 王素娟.高分子化學實驗教學的初步探索[J].高分子通報,2012(1):113-116.

[3] 吉繼亮,蘇 好.注塑制品冷卻時間的確定[J].中國塑料,1995,9(2):37-43.

[4] 杜小清.高分子材料成型加工實驗教學的改革與探索[J].廣東化工,2011,38(8):209-211.

[5] 尹清珍,宗殿瑞.注射模塑中的冷卻時間和澆口封閉時間的計算[J].塑料科技,2000(2):21-23.

[6] 李 健,高曙光.共混纖維相形態的掃描電鏡觀察[J].電子顯微學報,2002,21(1):86-89.

[7] 巨文軍.電子顯微鏡在塑料工藝中的應用[J].化學推進劑與高分子材料,2002(4):32-34.

[8] 蕭聰明.高分子科學基礎實驗的互串互動教學初探[J].高分子通報,2006(1):70-72.

[9] 王鐵流,陳紅亮,蔡 楊.基于通用CAD軟件螺旋槽成型加工的3D 仿真[J].煤礦機械,2012,33(2):142-144.

[10] 何平笙,李春娥.高分子物理實驗課初探[J].高分子通報,2000(2):95-96.

[11] 甄延波.高分子材料成型加工技術的進展[J].化工中間體,2012(2):23-25.

[12] 高曉明.吹塑薄膜的厚薄精度控制及"自動風環"技術簡述[J].國外塑料,2005,23(7):44-45.

[13] 劉 維.電子顯微鏡的原理與應用[J].現代儀器使用與維修,1996(1):45-48.

[14] 張曉梅.掃描顯微鏡對老化絲織品的分析研究[J].電子顯微學報,2002,22(5):443-449.

[15] 莊啟昕,承建軍,韓哲文.高分子化學實驗改革的探索[J].化工高等教育,2005,86(4):69-70.