吉查鐵路風沙特點及防治措施

汪耀華

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

我國沙漠和沙漠化土地分布廣泛,西起新疆、東至內蒙古東部,斷續分布于北部干旱及半干旱地區,約占國土面積的11.4%。過去對風沙區的關注相對較低,隨著人類對自然資源需求的急劇增長,逐步展開了風沙地區礦產勘探與開發,相應的基礎設施建設逐漸展開。新建吉蘭泰至查干德日斯鐵路穿行于烏蘭布和沙漠南部邊緣,和烏吉鐵路相接,烏吉鐵路沙害現象嚴重,有些區段風沙掩埋路基,局部地段掩埋軌枕及鋼軌。通過對既有與擬建工程環境地質條件的比較,為了避免新建工程病害的產生,在全面詳盡了解局域地質概況,風沙的分布特點、環境特點、水文地質特點及局域植被特點,特別是該局域風沙流的流動特征,確定了不同的風沙治理措施。

1 線路通過區段的自然地理條件

擬建鐵路穿越烏蘭布和沙漠區段地形平緩,多集中于海拔1 020~1 035 m之間。風沙極為發育,類型以半固定沙丘及流動沙丘為主,沙丘連綿起伏,為新月型、沙壟、沙丘鏈及蜂窩狀等各種形態,沙丘高度一般為2~8 m,個別高度大于30 m。沙丘迎風坡較平緩,坡度5°~12°,背風坡凹而陡,坡度 15°~35°,植被覆蓋率低,主要發育有白刺、沙棘、紅柳、梭梭、蘆葦等耐旱及耐堿植物,局部地段長有沙棗樹。

沿線所經地區屬中溫帶干旱氣候區。年平均氣溫一般為9.0℃,極端最高氣溫為41.8℃,極端最低氣溫為-26.8℃;年平均降水量107.6 mm,年平均蒸發量2 143.6 mm;土壤最大凍結深度147 cm。平均風速3.3 m/s,最大瞬時風速22.7 m/s,主導風向NW。年平均大風天數(≥8級)26.5 d。

烏蘭布和沙漠地表水不發育,僅在局部地段零星有水塘分布,地下水主要有第四系孔隙潛水和承壓水2種類型。地下水位一般為3~8 m,水位視所處位置不同而異,隨季節變化,地下水來源主要依靠山區地下水和大氣降水補給。水質變化較大,有淡水、微咸水、咸水,礦化度多在1 g/L左右,水質自山麓向傾斜平原前緣由好變壞,向盆地中心低洼地帶排泄。

2 鐵路通過區風沙的沙物質特點

根據取樣分析烏蘭布和沙漠粉、細砂礦物成分主要有:角閃石35.3%,綠簾石27.8%,石榴石8.5%,輝石5.4%;沙粒粒徑在0.25~0.05 mm(細砂)含量超過50%達到86.8%;風選性較好,風選系數1.1~1.4的約占77.3%。

自然休止角是松散堆積物在堆積過程中所能達到的最大坡腳,是沙體流動性的表現特征,風沙的自然休止角與內摩擦角極為接近,根據所取沙樣實驗自然休止角為 33°47',內摩擦角為 32°08'。

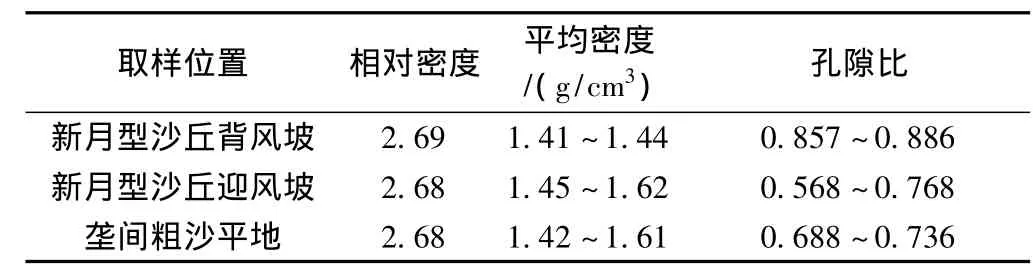

風積沙的密度與其所處的地貌部位有關,不同地貌部位的風力差異較大,影響到沙丘各個地貌部位的風積沙粒徑、風選度、沙粒的排列堆積方式變化較大。在背風坡沙粒堆積速度快,沙粒間構成架空,形成松散的單粒結構;相反在迎風坡及沙壟部位形成比較密實的結構。取樣試驗數據見表1。

表1 吉蘭泰至查干德日斯鐵路風沙土的相對密度、密度及孔隙比

3 鐵路通過區的風沙流特點

3.1 沙粒粒徑和起動風速度

風沙流是氣流和沙子的相互作用產物,是以空氣為載體的沙子流動的最簡單形式。當地表風速大于起動風速時,沙粒進入氣流形成風沙流,最大的沙粒沿著地表蠕動或滾動,中間粒徑和部分細沙脫離地表,在氣流中以拋物線形式運動,最細顆粒以懸移的形式漂浮在大氣中,吉查線地區性起沙風速4.5 m/s。沙粒的起動風速與沙粒的粒徑關系可以用以下表達式

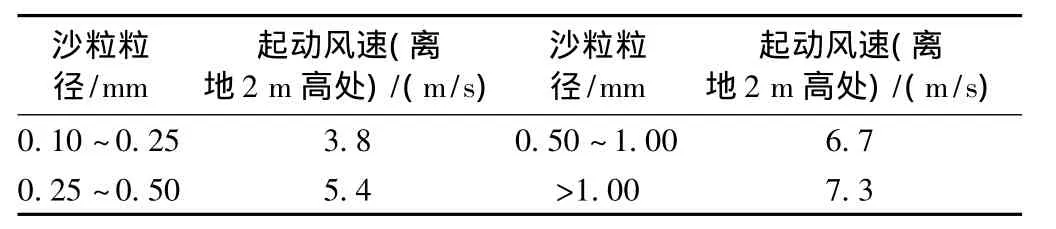

式中,ut為流體起動速度;A為經驗系數取值0.1;ρs沙粒密度;ρ為空氣密度;d為沙粒粒徑;g為重力加速度。根據計算烏蘭布和沙漠的沙粒粒徑和起動風速度值與測試結果很接近,試驗數據如表2所示。

表2 烏蘭布和沙漠沙粒粒徑和起動風速

3.2 風沙流的輸沙能力及其隨高度變化

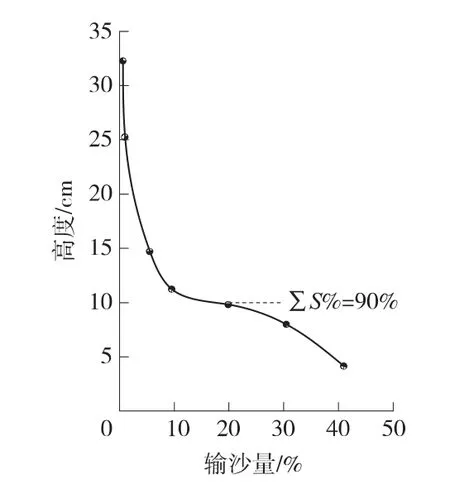

風沙輸沙量的變化特點是合理布設防沙治沙方案的主要依據,有很多理論計算公式,但影響輸沙能力的因素很多,除了風力大小、沙粒粒徑、形狀、相對密度外,潮濕程度、地貌位置、植被發育情況等因素都有很大的影響,計算輸沙量的變化特點是相當困難甚至不可能的,在實際工作中對輸沙量的確定一般采用直接觀測的辦法,烏蘭布和沙漠新月形沙丘表面風速的野外觀測結果表明,沙丘迎風坡氣流加速量主要和沙丘坡面形態、迎風坡風速有關,迎風坡風速放大率介于1.02~1.59。近地面風速和輸沙強度由坡腳至丘頂總體呈遞增趨勢,丘頂風速和輸沙率最大,到背風坡因渦流作用,風速由丘頂至坡腳減小,輸沙率銳減,相對于丘頂的風速率變化在0.17~0.49。由于輸沙率與起沙風速的立方成正比,因而風速在迎風坡上向丘頂增加時,丘頂區域的輸沙率(相對于坡腳)將成倍增加。在本次工程項目中觀測到輸沙量隨高度的變化關系如圖1所示。

4 鐵路通過區沙害劃分

圖1 輸沙量與高度的變化關系

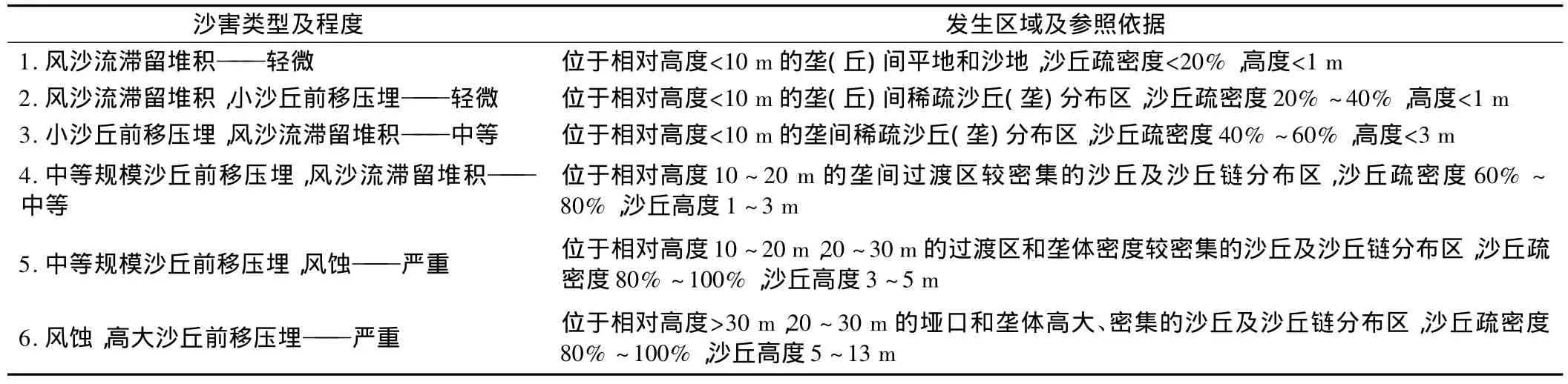

吉蘭泰地區西北風強盛行,冬春季節西北風強,沙丘向東南移動,秋季北風較強,沙脊向南部延伸,形成沙丘的復雜遷移。沙害和沙丘移動方向和鐵路走向基本平行,局部地段成45°~60°夾角。沙害主要有風沙流對鐵路路肩的掏蝕、鋼軌的磨蝕和積沙掩埋。根據鐵路穿越區段風沙分布的地理環境、地層分布、水文地質條件、沙物質特點、風沙流特點、輸沙量能力及其隨高度的變化、植被種類、植被覆蓋率及發育狀況,結合沙害的形成原因、危害程度、治理難度等綜合因素,對擬建鐵路的沙害進行分類,見表3。

表3 吉蘭泰至查干德日斯鐵路沙害類型劃分

5 地質選線原則、防治措施及范圍

5.1 選線原則

線路宜選擇在固定或半固定的沙丘高度較小、連續性較差的風沙區段,繞避風沙危害嚴重地段,當有工程措施可靠、經濟上合理時,可在低矮沙丘的區段穿越;沙漠地區掩埋古河床、湖盆、山前平原地下水溢出帶植被恢復能力條件較好,要充分利用;線路走向宜與主風向平行,避免大風風口、高路堤和深路塹;在縱向沙壟地區,線路應順主風向從壟間通過,遠離沙丘背風坡。

5.2 防治措施

治理沙害的原則是減弱風沙流的強度和固定沙丘,沙害的治理辦法主要有植物固沙與機械治沙。植物固沙是阻止沙流、固定沙丘和防治土地沙漠化的基本措施;機械治沙多采用人工沙障,目的在于穩定風源區域地表。根據烏蘭布和沙漠的特點及沙害程度,結合擬建工程的類型與周圍地質環境,確定了植物固沙與工程固沙相結合的治沙原則。

在有地表水分布、沙粒潮濕程度較高及有條件灌溉的區段,不論沙害程度多種,均可選擇當地適宜的植物種群,采取植物固沙的措施治理。植物固沙可以干擾大氣與地表的相互作用,降低風力作用的效果,主要表現在覆蓋地表使其免受風力作用、分散地面上一定高度內的風能、攔截運動沙粒促其沉積。據調查當地適宜的固沙植物主要有:黃柳、紅柳、梭梭、白刺、沙冬青、駱駝刺、花棒、沙棗樹等。當地居民選擇1~3年生黃柳條,直徑在0.5~1 cm,截成40~60 cm的插條,在秋末或春節解凍進行插條,插條與地面成60°~90°角,按照行距2~3 m,埋深不小于30 cm,埋后壓實,在沙的含水率不小于30%的條件下,成活率可達到80%。當地居民的插條固沙如圖2所示。

圖2 當地居民植物插條治沙

工程固沙的方式較多,在固沙時要做到使風沙分散攔截,不能使漂移的沙物質聚集堆積。吉查線根據當地地理、氣象及地質條件選擇了PE固沙網、HDPE高立式阻沙柵欄及設置防護禁牧帶。

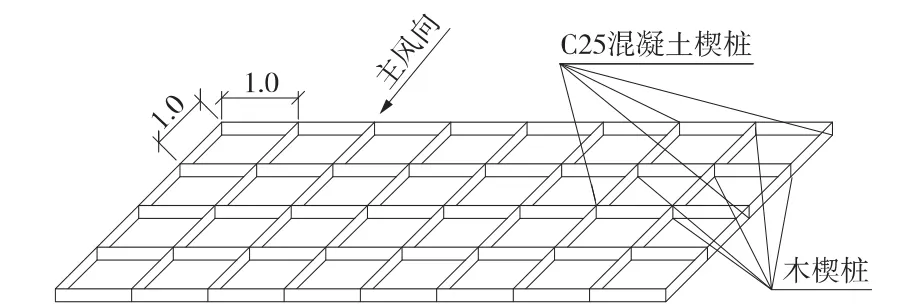

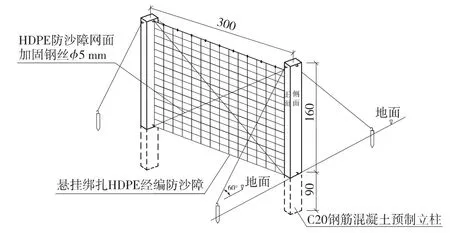

在風蝕及風積沙害嚴重的區段,在地表埋設PE固沙網,如圖3所示。PE固沙網能夠改變流場結構,降低柵欄后一定范圍內的風速,引起風沙流飽和度的變化,使風的能量減小,控制了輸沙量,阻滯了沙丘的前移,網格內人工整理成鍋底形狀,表面用粗顆粒物質覆蓋,增大了表面的粗糙度,將貼地風速控制在臨界起動風速之下,防止了多風向的風沙危害,形成了穩定的凹曲沙面,利于雨雪的存留,創造了利于沙漠野生植被生長恢復條件。柵欄的高度是決定防護效益的主要因素,柵欄越高,防沙效果越好。在沙源豐富,風力強盛,輸沙量大的地方,埋設HDPE高立式阻沙柵欄,如圖4所示。

圖3PE固沙網平面布置示意(單位:m)

圖4 HDPE高立式阻沙柵欄結構示意(單位:cm)

當風速較小時,在阻沙柵欄前有少量沙物質堆積,后側堆積量較大,形成沙脊,隨著風速的加大,柵欄前積沙減少,柵欄后的沙脊向下風側移動,積沙范圍增加不明顯,但積沙厚度明顯增加。

5.3 沙害治理的防治范圍

5.3.1 路基本體防護

擬建工程沙害的防治主要為路基本體防護與路肩兩側平面防護,路基本體防護的范圍為路肩、坡面及路堤坡腳或塹頂外2~5 m。防護措施:邊坡高度3.0 m≤H<5.0 m時,在輕微風沙地段,坡面鋪0.2 m厚的粗礫石土包坡;在中等風沙和嚴重風沙地段,坡面設置C25混凝土預制六角空心磚骨架包坡,六角空心磚內鋪0.2 m厚的粗礫石土包坡。邊坡高度H≥5.0 m時,坡面設C25混凝土預制塊拱形骨架護坡防護,拱形骨架內鋪0.2 m厚的粗礫石土包坡。

5.3.2 路基兩側平面防護帶寬度

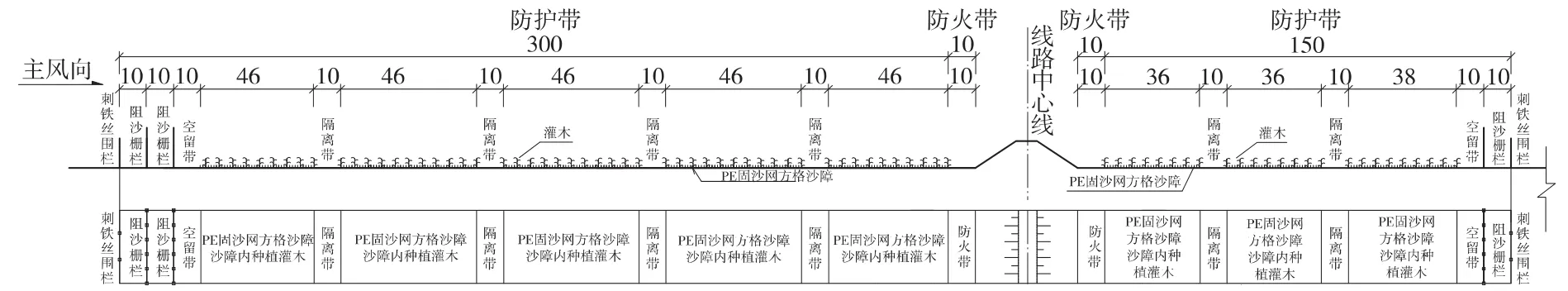

路堤坡腳、路塹塹頂外10 m范圍內為防火帶,防火帶內鋪設0.2 m厚卵石土,防火帶外為平面防護帶,防護帶寬度根據風沙嚴重程度布設:嚴重風沙地段,迎主導風向側防護帶寬度300 m;背主導風向側防護帶寬度150 m,保護帶外緣設刺鐵絲網圍欄。中等風沙地段,迎主導風向側防護帶寬度200 m;背主導風向側防護帶寬度100 m,保護帶外緣設刺鐵絲網圍欄。輕微風沙地段,迎主導風向側防護帶寬度100 m;背主導風向側防護帶寬度50 m,保護帶外緣設刺鐵絲網圍欄。嚴重風沙地段迎主導風向側外側設2排高立式HDPE經編防沙障,背主導風向側外側設1排高立式HDPE經編防沙障。中等風沙地段迎主導風向側外側設1排高立式HDPE經編防沙障,背主導風向側外側設1排高立式HDPE經編防沙障。輕微風沙地段迎主導風向側外側設1排高立式HDPE經編防沙障。防護帶寬度如圖5所示。

圖5 風沙路基兩側防護帶設置示意(單位:m)

6 結語

風沙地區的自然地理條件復雜多變,該區域的基礎工程建設中沙害對工程影響評價及處理措施的判定,是評價工程建設適宜性的重要因素之一。影響沙害的因素眾多,要全面了解環境地質條件、氣象條件、沙物質條件及當地的植被發育等條件,對風沙區的沙物質組成、風沙流運動特點、沙害的形成及表現形式做出科學的判定,才能做出合理可行的治理措施。

[1]吳正.風沙地貌與治理工程[M].北京:科學出版社,2003.

[2]王式工,周自江,尚可政,等.沙塵暴災害[M].北京:氣象出版社,2010.

[3]中鐵第一勘察設計院集團有限公司.吉蘭泰至查干德日斯鐵路專用線第四篇[Z].西安:中鐵第一勘察設計院集團有限公司,2012.

[4]王多青.鐵路風沙防治工程投資初步分析[J].鐵道標準設計,2012(6):21-23.

[5]裴立軍.風沙地區鐵路路基設計探討[J].鐵道標準設計,2010(7):8-10.

[6]王國聯,張道金.臨策鐵路天鵝湖至額濟納段線路及防沙工程方案研究[J].鐵道標準設計,2011(4):1-5.

[7]郝曉杰,熊治文,蔣富強,等.青藏鐵路不同防沙柵欄的布設位置研究[J].鐵道標準設計,2012(4):16-20.

[8]劉輝,朱生憲,楊有海.太中銀鐵路沙害現狀調查及防治原則探討[J].鐵道標準設計,2012(10):8-10.