秋風:儒者的戰爭

劉婉媛

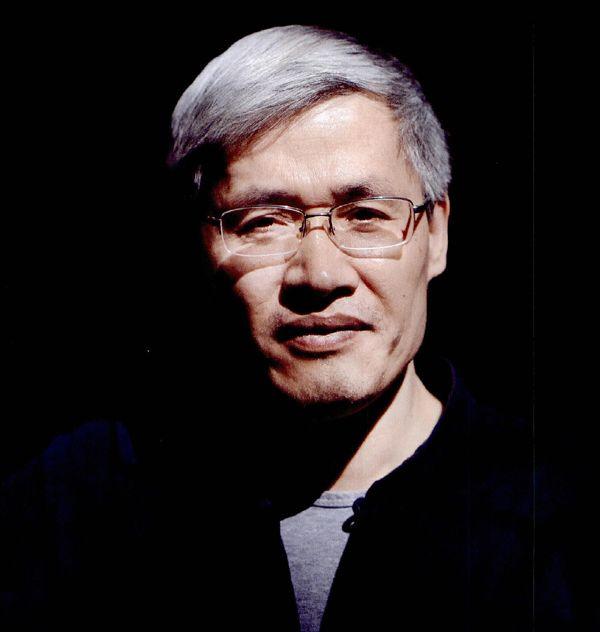

大約6年前,秋風當選了某雜志評選的年度“杰出青年領袖”,頂著一頭白發的他,和周迅、李云迪等青年才俊同入此榜。站在臺上,秋風自我解嘲說:“我估計一上來的時候,大家可能有一點兒吃驚,為什么要選一個白頭發的人當青年領袖……”調侃完自己,他開始給大家講“法治如何在中國生根”。

那時,秋風還未到不惑之年。他正在向學者轉型,但一只腳仍踩在媒體里。他撰寫的時評文章,是許多年輕人關于民主、法治的啟蒙。他的銳利、洞察力,還有極具表達力的文字,令許多人大呼過癮。那些年,他是一個高產寫手,一周寫六七篇稿子,甚至有過一天寫三篇時評文章的超人紀錄。

秋風說,現在學界里有人對他批評指責,有部分原因是因為當年在媒體里趟過。在仍然講究所謂正統的學術圈里,這確實是一個不成文的偏見。不過,圍繞秋風的爭議遠不止這些。這位長期研究“自由主義”“憲政”等問題的學人,自從加上一個定語“儒家”,就引來無休止的追問與質疑。

去年夏天,秋風帶領青年學子在孔廟行跪拜大禮的照片在網上流傳,讓爭議更是達到了高潮。“一個鼓吹民主的學者,居然公然向封建專制跪拜。”有評論如是說。而此間秋風在網上與各路人馬打起口水仗的盛況,也一時令人瞠目結舌。

甚至一位與秋風相熟多年的同事,也給《中國新聞周刊》記者發來短信:“你說,秋風這是怎么了?”

如今坐在記者面前的秋風,仍是一頭標志性的白頭發。他身著青色中式布衫,腳踏黑色布鞋,肩上挎著一個布包。秋風從不穿西服,但以前穿中式衣衫的時候也不太多。只是從近幾年開始,他顯然在刻意凸顯自己的儒者身份,于是穿中裝甚至漢服便成為修身常行的一部分。當然,他自己也覺得中式衣服“舒服極了”。

熟悉秋風的人知道,他性格直率;自負,但并不傲慢。與秋風合作過的編輯知道,他是一個極好溝通的作者,對編者的要求和修改有超乎一般學者的包容與忍耐。

這和許多人眼里那個咄咄逼人的秋風是有一定距離的。

問道以尋根

今年4月的一天,秋風被北大人文高等研究院邀請去參加一個關于《易經》的研討會。面對在座諸位儒學、經學大家們,秋風談起他是如何從《易經》中讀出治國之道和秩序構建之道:

“我們從屯卦開始,基本上是一個建國的方案,建立一個政治秩序的一套完整的路線圖。我們看物質始生也,其實這個就是一個類似于某種假設的一種自然狀態,這個時候政治秩序還沒有產生。接下來一卦是蒙。蒙卦就是開蒙之道,我這個還專門寫了一篇解讀的文章,就是《中國式的啟蒙觀念》,里面闡述了一個非常完整的啟蒙之道。這個國家、這個政治體最基本的元素就是人,而人必須要開蒙才能進入到政治生活去……”

近兩年來,秋風在學術上主要是做這一研究——從中國古代經典中發掘、提煉思想根源,為構建現代社會治理之道尋找憑據和依托。這是一條極為艱難的道路,作為一個“以自由主義起家”的學者,秋風選擇這個路徑,而且打算一條路走到底,這個決定背后的初衷其實并不復雜。

在他看來,當今中國的人文與社會科學其實是處在一個“無根”狀態。“中國引入現代的人文與社會科學已經100多年了,但我們任何一個學科,任何原創性的東西都沒有提出來過,沒有任何創造力。我覺得這其實是非常可悲的一個狀態。”秋風說,“為什么?因為我們都使用了一套跟我們自己文明脫節的概念和方式。比如,我們去看經濟學、政治學、法學等等,所有這些學科里使用的概念和我們思考問題的概念完全沒有任何聯系。這就會造成非常大的問題,你只跟在別人的后面跑,但永遠都超不過他,由此導致人文與社會科學與社會的脫節,實際上變成了中國社會的一個擾亂性因素。”所以,他認為,中國當今的人文與社會科學應該回到它的本源上去,這個本源就是經學。

也就是說,秋風想要解決的是一個“自由主義”“民主法治”如何在中國落地生根的問題。他用“儒家憲政”來概括自己的追求。這個詞并非他所創造,卻被他推到了風口浪尖,從而被更多的人所知悉。秋風有很多同道,他的事業也有很多支持者。著名儒學學者杜維明在為秋風的講座作開場白時說:“這些工作必須有人去做。”

但反對秋風的人和支持他的人一樣多,甚至更多。從經學本源上尋找治理秩序理念,秋風有時候會走得很遠,甚至會顛覆經典幾百上千年來的解讀。所以,秋風的反對者不僅包括儒家的批判者,更有來自于國學、儒學陣營的同仁。在北大高研院的研討會上,秋風對“履”卦別具一格的解釋,既非歷史解讀,也非文本解讀,而似乎是將自己的邏輯和理念注入周易這一卦中,讓周易來說他的話,當場招致幾位學者的質疑。其中一位研究易經的權威專家,毫不掩飾地批評他“過度詮釋”“過度發揮”,甚至嚴厲指稱,“你這樣做,不但不是在推廣《易經》,而且還毀了《易經》!”

秋風解釋稱,他這是對《易經》進行政治哲學的解讀。他堅信,自己所做的事情對中國社會治理和精神重建具有重大意義。

也有許多人質疑,秋風近幾年從哈耶克追隨者的道路上急轉,奔向儒家憲政,是不是太急于創造自己的理論體系,太想建功立業了?

“我就是想建功立業。試問哪個有追求的學者不想建功立業呢?”面對這個問題,秋風是一種“君子坦蕩蕩”的態度。而對于哈耶克,他從未覺得自己背叛過,他們同為保守主義者,同為古典自由主義者,在心靈深處,他仍將哈耶克視為學術和思想上的靈魂伴侶。

至于儒家精神,秋風說,這一直是在他血液里的。

儒者的自覺

秋風生于上世紀60年代,家在陜西關中農村,本名姚中秋。父親是一位農民,念過高中,是村里最有文化的人之一。讀書改變命運的觀念在中國鄉村古來有之,于是,在父親的督促之下,1984年秋風考上了中國人民大學歷史系。

像那個年代眾多大學生一樣,秋風也受當時反傳統思潮的影響,“胡亂看了許多薩特、海德格爾、弗洛伊德的書籍”。但他沒趕上那個年代的大事件,將近畢業之時,一場大病讓他不得不休學,回到關中老家休養。

對于一位初出茅廬的年輕人而言,這是一次重大的挫折。在命運無常和死亡焦慮中,他開始用另外的角度思索人生,這時他讀了好些佛經和古書。雖然多年以后,這些書的名字他都記不住了,但傳統經典在腦海里留下了印跡。

記得那年冬天,天灰蒙蒙的,每天要早起煲湯藥。雖然想起前途備感凄涼,但回到家人身邊,回到鄉村,他看到以前沒有發現的溫情。“那個普通的鄉村,也都保存了很多樸實的傳統,即使是文革也沒有給它造成毀滅性的打擊。在那樣一個艱苦的生存環境中,那種傳統給貧苦的農民提供了一個安身立命的東西。”

1989年秋天,秋風病愈返回京城。他考上了人民大學歷史系的研究生,鉆研一個相當生僻的專業:中國史學史。為此,他在中國大陸以外尋找學術資源,最后找到了身在臺灣的錢穆先生的著作,并將這位國學大師作為自己的研究對象。

每天,秋風從人民大學坐公共汽車到國家圖書館,在港臺圖書閱覽室里,一邊讀書一邊做筆記,用了一年時間,基本把錢穆先生的著作都讀完了。后來撰寫了碩士論文,標題是《錢穆歷史文化思想評述》。

日后,秋風又認真讀過許多傳統經典和一些國學大家的著述,陳寅恪、錢鐘書、周作人的學問和思想都對他有過深刻啟發,但在整個求學過程,尤其是國學和國史領域,錢穆的影響無人可替代。錢穆曾寫下對中國歷史“同情與敬意”五個字,其內涵顛覆中國大陸多年以來“封建專制”的中國史史觀,對秋風影響巨大而深遠。

大學畢業后,秋風留在北京度過好幾年“顛沛流離”的北漂生活。先是在機關里工作,幾年后發現自己性格不適合那里,就辭職下海跟著朋友做生意。生意沒做成,也就不了了之。1995年的時候,秋風受朋友邀約,進了一家雜志當文化記者,但沒多久這個攤子也散了,接著他又輾轉于幾家媒體,最后落腳于一家報紙,當夜班編輯。

這份工作給秋風帶來相對穩定的收入和安定的生活,他也有了更多時間和精力用于閱讀。多少是受了知識精英圈子當時的風潮影響,加上天生的親近感和價值傾向,他那幾年系統地讀了古典自由主義理論和奧地利學派的論著,大學時曾經讀過的哈耶克,此時已經成為他的精神導師。

1997年,歷史學者朱學勤發表了一篇文章,題為《自由主義浮出水面》。這篇堪稱中國“自由主義宣言”的文章,當時激勵了許多人。秋風也讀得心潮澎湃,“既然自由主義已經浮出水面,那我就去游游泳吧!”

秋風開始專注于時評,針砭時弊,由此成名,一步步成就他在公共議題上的影響力。新世紀到來之時,他也辭去了在報紙的職務,作為自由撰稿人給媒體寫時評。此時,雖然陣地還在媒體,但他心中早已立誓成為一位獨立學者。

秋風說,大概是從2002年開始,他便開始有了儒者的自覺。人們發現他有時會穿上中式服裝,開始有意識地參加一些儒家學者組織的活動。這個時候,他的文章里還沒有多少儒家式的措辭和思維,只是,與他合作多年的編輯多少讀得出文字背后的一些意味,將他稱為“文化保守主義分子”。

對于外界指稱的“思想轉變”,秋風并不認為這是什么實質轉變,更多是一直潛藏著的儒學基因開始顯性作用了。這是思想上的一種自覺,一種精進,還有部分原因也許亦是年齡使然,“到了這個年紀了。”

直至近幾年,秋風開始高調宣示自己的儒者身份,大張旗鼓地帶領弟子拜孔子、穿漢服,凡事必稱儒。于是引來眾人側目。

治學與修身

如今的秋風,印證了人紅是非多那句老話。這句話反過來說也成立,非議越多他越紅。

秋風有許多職務—天則經濟研究所理事長,弘道書院理事長,北京航空航天大學人文與社會科學高等研究院教授。由茅于軾等經濟學家發起成立的天則所,被稱為中國最有影響力的民間智庫,專注于支持和推進經濟學理論和前沿性社會經濟問題的研究。作為理事長,秋風需要負責內部管理和與企業家之間的協調溝通。

弘道書院則是一所推廣儒家文化的平臺,秋風在此牽頭舉辦了多次儒家修身營和文化體驗營。去年他率領一眾年輕人跪拜孔子,就是弘道舉行的活動。秋風說,他希望通過這個平臺的推廣,能夠讓儒家參與社區的建設,讓儒家價值進入社區,在社區里有一個有形的存在,比如建立一個禮樂中心,社區居民可以在此研讀經典,婚喪嫁娶的儀式可在此進行。“就是具有某種宗教性的職能,但它又不是宗教場所。”

而在北航,秋風教本科生兩門課,一門是《中國文明文化史》,一門是《論語研讀》,一周各兩個課時。接下來,他將在北航招收博士生。

在學術方面,秋風有一個龐大的計劃,大致可分為三部分。第一個工作是解經,也就是重新詮釋中國傳統經典。“我的理想是接續漢代的經學傳統,通過解經來理解中國之道。”秋風說,他組織了一個讀書小組,“這個讀書小組非常顯著的特征就是,匯通中西。我們會依據傳統的注、疏,但同時還會利用西學知識,用現代的科學人文知識來解讀這個經文。”

另外一個計劃是述史。按他的想法,就是通過解經的方式,從堯舜開始,還原古代中國整個社會治理秩序和封建制。這將由他一個人完成,預計十卷本的量,可能要寫一輩子。

第三個工作,則是根據上述兩方面研究,討論觀念和制度,以及兩者如何互動從而塑造了人們生存的秩序,從而構思現代中國的治理之道,學以致用。

除了抱怨時間不夠用以外,秋風對自己雄心勃勃的各種計劃充滿信心。這是一個精力極其充沛的人,每天被各種學術研討會、跨界交流會、上課、讀書、寫字、唱戲塞得滿滿的,還能抽出時間和精力上微博,甚至在那兒拉開陣仗與人吵架。

說起吵架,秋風臉上突然露出一點不好意思的神情。“網上那些人的言語太粗鄙了,而我也沒有達到圣賢境界。我是個性情比較強烈的人,在那種情況下就選擇了一個比較激烈的回應方式。”秋風說。他承認,發火之后也會感到后悔,“所以經常出現這么一個情況--出現了這么一個帖子之后,我很激烈地回應,然后過了兩分鐘我又把它刪掉了。”

謾罵攻擊,確實是近幾年在公共話題的討論中,許多人對待異見的方式。秋風深知其害,卻又不免卷入其中。

此時的秋風,對批評早已習以為常。在北大的研討會上,盡管在座儒生同仁嚴厲批評,但秋風始終面帶微笑,甚至時而頜首。

秋風說,他對自己的立場與理論充滿信心。

秋風

本名姚中秋,60年代生于陜西關中,獨立學者。早年研究集中于奧地利學派經濟學、普通法憲政主義,近年來學術研究集中于儒家義理及其現代運用、中國治理秩序演變之歷史。

秋風的著作

秋風主要著作有《立憲的技藝》《現代中國的立國之道》第一卷《以張君勱為中心》《華夏治理秩序史》第一卷《天下》、第二卷《封建》《中國變革之道:當代中國的治理秩序及其變革方略》《重新發現儒家》《為什么是市場》《政府的本分》《尋找中道——當自由遭遇傳統》等。

出版譯著《財產、法律與政府——巴斯夏政治經濟學文粹》《哈耶克傳》《法國大革命講稿》《經濟學方法論探究》《普通法與自由主義理論》等近二十種。