我和艾青的愛情

文/高 瑛

1996年,匆匆離去的著名詩人艾青沒有留下一本回憶錄;10年之后,與艾青“患難相處、心魂相守”的妻子高瑛女士,替他完成了這部不是傳記的傳記。全書64個“故事”,是迄今為止記述艾青最詳實的讀本。文字質樸率真,親切感人,是一部很好的紀實散文。本刊節選如下——

1 、窗戶上那雙眼睛

1955年,我被調到中國作家協會工作,會址在東總布胡同22號。我們每天都在小樓下做工間操。有一天,在做“前屈后仰”一節時,我發現在二樓的窗戶上,有一雙眼睛。第二天,再做這一節操時,那雙眼睛又出現了。第三天我換了位置,那雙眼睛也隨著我移動了。他是誰?為什么老盯著我?我暗暗地想。我是剛來到這個單位工作的,不好意思向人打聽。

一天,樓上走下來一個人,我問關木琴:“他是誰?”關木琴說:“你不知道嗎?他是艾青。”

記得是一個星期六,樓上那個人又走出來了,關木琴問:“艾青同志,你要去哪里?”艾青說:“去審查印度電影《流浪者》。”他問關木琴:“你想不想看?”關木琴轉過身來對我說:“今天晚上我們沒有什么事做了,去看電影吧,機會難得。”這時,我想到窗戶上那雙眼睛,正不知所措時,艾青指指我說:“你也一道去吧?”關木琴拉著我,就隨著艾青上了汽車。

在車上,艾青問我:“你在作家協會哪個部門工作?”我說:“在人事科。”“你是從哪里來的?”“是從哈爾濱調來的。”“你在哈爾濱做什么工作?”“做文藝工作。”艾青笑了:“一看你就像個演員。”

他問我得答,讓我很不自在。我和艾青就是在這天認識的。

沒有過幾天,人事科長張克對我說,艾青來電話,說要什么介紹信,她叫我上樓去艾青那里問問,給辦一下。我感覺艾青看上了我,去他那里,有些膽怯。可不去又不行,想到這是工作,還是鼓起勇氣上樓了。等我坐下來,艾青問我:“你讀過我的詩嗎?”我說:“讀過。”我告訴他,1948年我在哈爾濱行知師范讀書的時候,老師講過《賣藝者》。他說:“為什么選了這一首詩?”我說:“是學校決定的。”我又說:“那個時候,我還以為你是個女詩人。”艾青笑了,問:“為什么你要這樣想?”我說:“艾青這兩個字,很秀氣,好看又好寫,叫起來也好聽,像個女人名字。”他又問:“你寫過詩嗎?”我說:“我從小就喜歡文學,學著寫過詩,就發表過一首。”他問我是在哪個刊物上發表的。我告訴他是在東北的《新農村》上發表的,寫的是新農村的新事物,題目是《拖拉機開到楊柳灣》。他說:“這個題目很好,也是一句詩。”他問我答,好像他在面試,而我是在應聘。

2 、第一次約會

沒過幾天,我去小樓后院吃飯時,艾青從樓上走下來,遞給我一張紙條,上面寫著:“明天(星期日)上午九時,我在崇文門內春明食品店等你,你一定要來。”

這一夜我怎么都無法入睡,大腦像個輪子剎不住地轉。我和譚誼五年的夫妻,疙疙瘩瘩沒有拍過一張合影。讓我不可理解的是,艾青已經知道了我的婚姻和家庭狀況,為什么還不“撤兵”?

我想,我和艾青的差距太大。他是大詩人,我是小干部。論年齡,他是屬于我父輩的人。我想,我在艾青心目中有什么可取之處,值得他來愛?我就這樣懷著不安的心情去赴約了。

我在公共汽車上就看見了艾青,他已經站在那里等我了。我們沿著馬路一直往南走,遠遠地望見了田野。艾青說:“高瑛,你看,那才是我們想去的地方。”

這一天,我們是走走停停、停停走走,不知疲勞地走啊走啊,一直走到了龍潭湖。

艾青告訴我,那天從頤和園回到家,妹妹對他說,我是個很可愛的姑娘,人很直爽,性格開朗,長得也叫人喜歡,想不到已經結了婚。妹妹臨走時,勸艾青不要再和我接觸,說我還沒有離婚會有麻煩。艾青對我說:“我想了好幾天,也矛盾了好幾天,心里還是放不下你,你知不知道,我是真的愛上了你,你說怎么辦?”

我說:“這是一道難題,需要我們兩個人思考、兩個人來回答。”

我就把昨天夜里的所思所想,通通告訴了他。

我說完了。他說:“高瑛,我真是沒有想到,一個二十二三歲的姑娘,思想會這么成熟。你對我有顧慮和猜疑,說明你對待我和你的關系非常認真。有一點我要向你說明,我的感情經歷比你復雜得多,但是,我從不玩弄女性,我都是認真地去愛,當然有愛對了的,也有愛錯了的。”

我說:“吃一塹,長一智。生活教育了我,給了我一點聰明,也給了我教訓。我已經有過一次失敗的婚姻了,決不能再有第二次。”

他親了我一下,說:“我已經迷迷糊糊地叫你牽著走了。”

我問:“我們往哪里走好?”他開玩笑說:“上不了天堂,就下地獄!”

我說:“如果人間有一個真正愛我的人,地獄我不下,天堂我也不去!”

3 、我的輕信惹了大禍

1955年,譚誼和我要調到北京中國作家協會工作。一次,我們又大吵起來。

到了夜里,譚誼走進我的屋子,說要好好和我談談。他問我是不是有了男朋友,說他在我的提包里發現一張相片,問我這個人是誰。我指責他,不該隨便翻看我的東西。

我們開誠布公地談起來了。譚誼說:“咱們好合好分,你年輕漂亮,聰明能干,很容易找到一個你愛的人,我希望你生活得幸福。我呢,再找個老婆也不難……”

我被他的一席話感動了,就把我和艾青相愛的事告訴了他。

譚誼聽了很震驚地說:“你年紀這樣小,他歲數那么大,你們倆合適嗎?聽說他剛離婚,這個人在婚姻愛情方面有許多輿論,他能認真地愛你嗎?希望你三思。”

當時,我能把我和艾青的事情告訴譚誼,是因為當年他隱瞞了在農村有老婆的事,還是后來被我從他的家書里發現的;而我和艾青的事,是我坦率地講出來的,這樣我和他誰也不再欠誰的了。但我擔心的事果然發生了。譚誼一早跑到單位告狀,說艾青破壞了他的家庭。

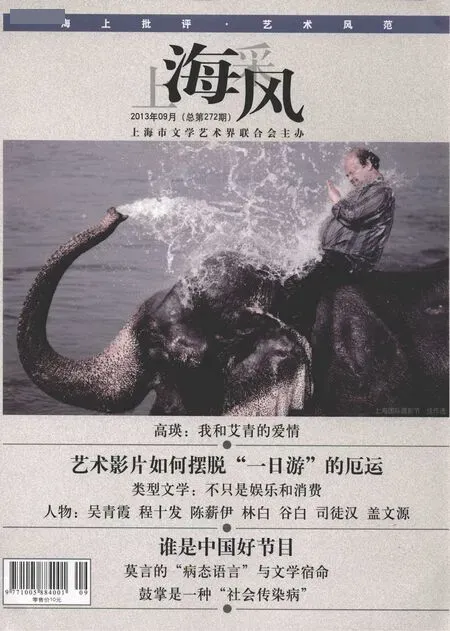

《我和艾青》封面

艾青和高瑛

那天,我一到單位,張僖就通知我到小羊宜賓胡同六號《人民文學》編輯部上班。我剛到《人民文學》編輯部,主編葛洛就找我談話,叫我寫檢查。

我到了《人民文學》,首先想到的是艾青。我在收發室桌子上發現有艾青的《雙尖山》稿費通知單,就偷偷在上面寫了一行小字:“我在《人民文學》。”但是,粗心大意的艾青沒有發現。

《人民文學》編輯部詩歌組的編輯談家芳到艾青那里去約稿,她看到艾青悶悶不樂的樣子,就問:“老師身體不舒服嗎?”

艾青說:“我的生活出了問題。我愛上了一個姑娘,不知道她被調到哪里去了。”

談家芳說:“我們單位剛來了一個姑娘,叫高瑛。”

艾青說:“就是她,就是她。”艾青就把他和我的關系從頭到尾說了一遍。他叫談家芳轉告我,他依然愛我,無論事情發展到哪一步,他都不會改變初衷,對我負責到底。他請談家芳給我帶來幾本小說,叫我看書解悶。他不敢給我寫信,怕被別人發現了,罪加一等。

我在小說里找到了和艾青交流的辦法。我借用小說里的人物對話,向艾青表達我的內心。我把選出的句子,都用紅筆勾上,請談家芳還書時囑咐艾青重讀。我選用了這樣一些句子:

“她會真愛他,所以同意做他的妻子。相信他的生活會重新開始。”

“縱然令我面對全人類的譏笑,我要親口對他們說:‘我愛他。’”

“我在思念中,便愈和你接近……”

4 、反右時,我24小時守著他

隨著時間的推移,人人都知道:我和譚誼離婚是遲早的事,我和艾青結婚也是遲早的事。

自從艾青買了房子,我們就結束了郊游的生活。

我懷孕了,想做人工流產,艾青不同意,“這是我送給你的最好的禮物,你不能隨便放棄。”

我對艾青說:“我現在懷孕還不是時候,等孩子生下來,一算時間,就知道是婚前有的,何必叫人家七嘴八舌地議論?”

他說:“讓人家說去吧,說夠了就不說了。我們倆的關系過去是公開的秘密,現在是秘密的公開。你就不要有那么多的顧慮了。這個孩子是我的,我有權保護他。”

我說:“這個孩子,真是個不速之客。”

艾青說:“這個孩子是我們兩個人的作品,也許是一個杰作!”

1957年,是災難之年。我在這一年的6月,生下一個兒子。

李阿姨要給小孩報戶口,叫艾青起個名字。艾青拿起辭海,閉上眼睛,手指一摁,睜眼一看,是個“威”字。“威力、威脅、威望、威風。”他說:“有什么好威風的?這個字不好。”他從“威”字四聲中找出“未”字,就說叫“未未”吧。現實太殘酷了,叫他愛未來去。

艾未未的名字,就是這么來的。

1957年5月,我們從上海回到北京。不久,“反右”運動開始了。

一天,艾青接到丁玲的電話,她希望艾青能在會議上說幾句公道話。

會議越開越激烈,說丁玲是“反黨分子”、投降分子、鬧獨立王國、搞個人崇拜、一本書主義、和黨鬧分裂等等。艾青聽不下去了,就發言說:“文藝界總是有一伙人專門整人,另一伙人專門被整。不要搞宗派,不要一棒子打死人!”

這幾句話,引火燒身了。

艾青從會場上回來,說他的發言可能要惹禍了。

“反右”運動越來越深入也越來越激烈,接著開始叫艾青做檢查。艾青對我說:“我檢查什么?我錯在哪里?一個人總該有點正氣吧!”

艾青的檢查是出于無奈,他言不由衷,不得不應付。

艾青不想吃,也不想喝,覺也睡不好,坐在椅子上目光發直。他說:“我們結婚了,我一心想和你過舒心的生活。可是天不從人愿,看來等待我們的是兇多吉少啊,真是太不幸了。”他問我:“高瑛啊,你嫁給我后不后悔?”

我說:“我無怨無悔,嫁你嫁對了。”

我感覺艾青的情緒不正常,就囑咐阿姨把每天收到的報刊先拿給我看。凡是有批判艾青的報刊,我都扔進了垃圾桶里。

12月,中國作協黨組決議,開除艾青黨籍,撤銷一切職務。

艾青的精神崩潰了。他用頭撞墻,半夜爬起來指著墻壁問:“你說我反黨嗎?”我帶著他去郊區黃土崗花園看花,路上他打三輪車夫的屁股,問人家:“你說我反黨嗎?”

艾青的精神狀態不正常了,我非常害怕,一怕他瘋了,二怕他死了,一天24小時守著他,勸他,寬慰他,叫他感覺到家庭里有溫暖,有一個離不開他的妻子,還有不能沒有父親的兒子。

艾青和高瑛

5 、“你是柏,我是藤,誰也不能分”

“文革”過去,劫后余生。1979年2月,艾青和來自全國各地的詩人組成海港訪問團,到廣州、海南、湛江、上海等地參觀。第一站是去廣州。我也陪著艾青去了。

艾青銅像

我是平生第一次乘飛機。坐在機艙里,瞭望著茫茫無邊的云海,視線里出現了許多的景象,我就立即把瞬間觀云的感覺寫出來了。我給坐在身邊的詩人鄒荻帆看,他說是一首很好的詩。

《云》——

這么多的天鵝,從何處飛來﹖這兒沒有戰場,哪里來的馬幫﹖沒有青青的草地,是誰放牧著群羊……

艾青說:“你的想像力很豐富。把對它的觀察很形象地寫出來了,以后就這樣寫下去吧。”

回到北京后,艾青常回想起齊白石老人和他在劈柴胡同里的故居。有一天我和艾青去了。故居后院有棵高大的柏樹,一棵藤蘿從柏樹根部直攀緣上去,馬上從我腦海跳出了這樣幾句:“藤說他最多情,愛上了誰,就和誰纏綿一生。”

艾青說:“這是三句的愛情詩,太好了,回家把它記錄下來。不過,最好改一個字,把‘他’改成‘你’字。”

我說:“你是柏,我是藤,誰和誰都不能分。”

艾青說:“好啊,我們就永遠這樣擁抱著吧!”

艾青生命最后的幾年,是我最艱難、最辛苦的幾年,他患有冠心病、糖尿病、丙肝、尿潴留等等,大病小病,滿身是病。后來又患了類天皰瘡。而類天皰瘡,一天一次要服14片激素,才能控制病情。但他拒絕吃藥,我用盡了各種辦法,使他能百分之百地把藥吃進去,多么難啊。

他說:“我三生有幸,找到了你這個好老婆。”我相信他說的是肺腑之言。

1996年3月26日,艾青突然窒息。經搶救,生命又維持了40天。5月5日凌晨,他永遠地走了,和風雨同舟40年的妻子緣盡了。

在八寶山送別艾青的那一天,我撕心裂肺地哭喊著:“艾青啊,你把我領走吧!”如果那時艾青能有魔力帶上我,也許我會不顧一切地追隨而去。但是,不是艾青領著我,而是我要領著艾青,朝著我要去的那個地方飛奔了……