吳青霞:藍天上的彩霞

文/丁言昭

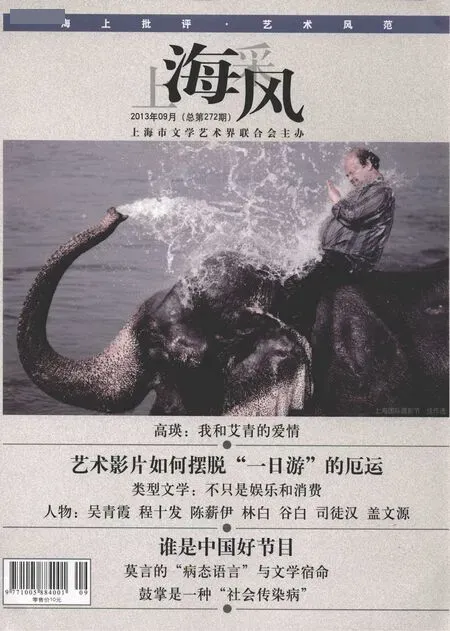

吳青霞作畫

我很早就注意到吳青霞這個名字了,因為她為上海淪陷時期的刊物《女聲》畫過不少封面。該刊物的主編是日本明治維新時期的著名女作家佐藤俊子,另外有三位中國女編輯,其中一位是關露,是1932年加入中國共產黨的老黨員,當時正戰斗在秘密戰線。

我看過全套的《女聲》雜志,覺得吳青霞畫的封面很美,想為她寫篇文章,但提起筆的時候,心里空落落的,后來我注意收集她的資料,采訪一些與她同時代的人,還到她的家鄉——常州走了一遭,終于我感覺可以寫了。

筆者與吳青霞先生第一次見面是在1990年7月2日。那天,上海作家協會的魏紹昌叔叔在和平飯店舉行一個聚會,請美術界4位屬狗的80歲老人:唐云、謝稚柳、吳青霞、張樂平,又請了壬戌年、丙戌年出生的屬狗朋友,前是魏紹昌、秦怡、蔣孔陽和濮之珍,后有我一個,另外是沈天呈、陳朝紅和沈世華。

那天,魏叔叔抓我的差,除張樂平先生外,其他3位由我負責接送。天很熱,吳青霞長得不太高,只見她身著一套素色小花的裙服,式樣還挺時興,腳蹬一雙白色涼鞋,脖子上的珍珠項鏈在亮處一閃一閃的,而鼻梁上的金絲邊眼鏡,更增添了她藝術家的風度。

后來,我寫關露傳時,想去拜訪吳青霞先生,可是沒聯系上。一直到2008年我在報上見到訃告,才得知99歲的吳先生已駕鶴西去。

父親——啟蒙老師

吳青霞掛在嘴邊最多的一句話就是:“我有今天的成就離不開我的父親。他是我的第一個老師。”

1910年年初二,陽歷2月11日,吳青霞出生在常州城內擅江南煙月之勝的古運河畔麻巷一個書香世家。常州吳氏是春秋時吳國賢公子季禮之后,其子也以國為姓。從前春節時吳家大門上有“延陵世澤,讓國家風”的對聯,便是紀念其祖先美德的。祖父亮采,經營農莊。父親吳仲熙是江南著名的收藏家、鑒賞家,兼工畫,黃山壽的入室弟子,人物、山水、花鳥均所擅長。

《劉海金錢》

《富貴聯翩》

吳青霞自幼聰慧,六歲就讀于武進女子師范附屬小學時,就喜歡涂抹,石板上畫滿花兒鳥兒、狗兒魚兒,父親看見,非常驚奇,心想這孩子非常有天賦,將來一定能成大器,即請一位老師來教畫,可惜其畫藝不高,只是囑學生照著老師墨筆勾勒的稿本“印”、“臨”、“默”,這遠遠未能滿足小青霞的要求,但是父親與其說好教三年的,到三年后,這位老師才離去。與此同時,吳青霞看到家里有一函四冊的木刻線裝人物圖像冊,人物衣著寬袖大袍,她畫呀畫呀,花了好幾年時間循印、臨、摹過程,把書中人物圖像背默得滾瓜爛熟。

吳青霞升入師范中學本科后,在家時則由父親督促學習書法繪畫,指導她國畫六法:氣運生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置和傳移模寫。

父親愛喝酒,每晚獨酌二三小時,邊飲邊品書畫,一一點出作品優劣之處。吳青霞姐妹12人,只有五姐與她一起學畫,姐姐資質較差,不及吳青霞有天賦,一經指點,即能領悟,因此吳仲熙嗟嘆道:“一鑿頑石,一琢美玉。”此后兩人成就,果不出吳仲熙之料。

吳青霞常常臨摩宋、元、明、清各派工筆畫入手,深得其精髓,由此打下深厚的國畫功底。

吳青霞從小即非常勤奮,在八九歲時撰文回憶小時候學畫的事,她說:“天剛現魚肚色,就起床,不洗漱便在巾方紙上寫字、作畫,逢年過節也不閑散。記得春節期間賓客滿座,孩子們誰不蹦蹦跳跳?我卻靜靜地躲在書房里撇蘆葦竿。撇蘆最見筆力,最顯功夫。父親說:‘畫花容易得梗難,寫竹、撇蘆、畫梗,全賴筆底功夫,沒有書法根底畫不好。畫是寫出來的,不用功勤練,哪來筆力?’”

1923年常州舉辦過一次書畫義賣賑災活動,在眾多的作品中,有兩幅花鳥和侍女畫扇面引起人們的注意,作者是位剛滿13歲的女孩,大家贊嘆這位“女神童”,晚清名士錢名山先生題詩一首:“才慧天生信有之,閨中下筆虎頭癡。常州星象蒼涼甚,數到青霞女畫師。”

1926年16歲的吳青霞創制新作,參加在日本東京舉行的“中日第四屆聯合畫展”,獲得好評。

藝無捷徑,全靠勤奮,持之以恒方能成氣候。吳青霞牢記父親的教誨:“畫無常工,以似為工;學無常師,以真為師,你要師古人,也要師造化,造化者,大自然也。”后來成為一個大畫家。

到滬賣畫養家

吳仲熙不善理財,家道日漸中落,1928年帶領全家搬到上海,十八歲的吳青霞此時已能自行創作,在上海設立畫室,成為自力謀生的畫家。她在名家如林的黃浦江畔,勇敢地挑起全家的生活擔子,進入公開賣畫的行列。

當時的上海,往往有些尚未出名的畫家迫于生機,不得不冒用古代名家姓名仿作舊畫。吳仲熙反對做假畫,認為這是涉及到“品”的事,并且屢屢教導女兒,吳青霞牢牢記在心,從不制作冒用古人姓名的贗品。她的畫件在箋扇莊內,坐不更姓,行不改名,署上“吳青霞”。她原來名叫“得舒”,書畫裝配上不用,起了一個號“龍城女史”,后來還增添一個別署“篆香閣主”。

“一個十八九歲的姑娘能畫得這樣好嗎?”有人發出質問,懷疑是由人代筆。為了打破疑團,平息眾議,吳青霞幾次在眾目睽睽的場合下當眾揮毫,或潑墨經丈,或敷彩方寸,皆能筆墨純熟,氣勢流暢不失法度,由是聲名鵲起。愛其藝者,競相購置。所作的《百雁圖》《桃花源圖》《洛神》《五鬼鬧鐘馗》等畫,經常接到復訂。

1929年3月,幾個畫家鄭午昌、陸丹林、張善孖、錢瘦鐵、賀天健等發起籌備蜜蜂畫社,到當年冬天正式成立,社址在二馬路(今九江路)平樂里92號,后搬到山海關路964號。畫社辦過一個刊物就叫《蜜蜂》,其旨“蜂微蟲,出處以群,動息有序,采花釀蜜,供人甘旨,勞弗辭、功弗居,其義足多”。吳青霞是第一批參加者,在11期《蜜蜂》上刊有照片及文章。該社每年花朝日,即農歷2月15日總要舉行社員作品展覽,作為畫社的中堅,她當然有畫作參加展覽,由此蜚聲畫壇,名揚申城。

那時上海的書畫界,相互之間尋師訪友,集會結社,切磋之風甚盛,吳青霞經常與鄭午昌、張善孖、張大千、馮超然、吳湖帆等名流交往,畫路更廣,筆墨與色彩運用更加得心應手。

吳青霞與張善孖在上海有過繪事交往。張善孖是張大千的二哥,在畫壇有“虎癡”之稱。上世紀二十年代末,三十年代初,一年秋天,上海畫界許多名人在上海寧波同鄉會舉辦秋英集會,大家合作《九秋圖》。張善孖看見年輕的吳青霞站在一邊沒動筆,便對她說:“小姐也來畫吧。”其實,吳青霞望著眾畫家在揮毫時,就想好畫什么了,聽見張善孖在招呼她,便毫不怯場地提筆揮毫,不久,一枝菊花慢慢綻放,在座的各位名家高手紛紛叫絕,張善孖更是點頭稱是。這朵花好就好在和原來的畫面渾然一體,非常和諧協調。

吳青霞在回憶文章《回顧當中有展望》中說過一件事:“記得有年秋天,大千先生在上海與畫友聚會,我也去了。大千先生要我放開筆,我畫得很輕松,幾筆下去花卉見姿,大千先生十分贊賞。也算是艱苦奮斗的一個美好的插曲。”

1935年出版的由何香凝題署的《中國女子書畫會特集》2輯中,刊登了吳青霞的山水畫《煙柳扁舟》和《赤壁》,筆墨秀致,自成一格。第二年,她的《仕女》在加拿大參加溫哥華建城50周年聯歡會畫展,獲榮譽獎。以后,英國編輯出版的《藝壇名人錄》上專門刊載了她的小傳。

1942年8月15日出版的《女聲》4期上,署名方媚的記者寫了篇《吳青霞女士之畫房》,還刊登吳青霞的照片。當時有不少女畫家活躍在畫壇上,為什么單單采訪吳青霞呢?原來吳青霞經常為該刊畫封面,有人物畫,有花鳥,也有山水,很多讀者都想了解這位畫家。

《新中國的幸福兒》

《飛鳴食宿》

于是,方媚與《女聲》雜志主編左滕俊子一起到吳青霞家。當她們談起女性適合畫什么時,吳青霞立刻打開話匣,說:“從古到今,婦女畫國畫以花卉為最多,山水較少,因為花卉需秀麗,而山水須有魄力,這也就是男女兩性差異的地方。女人畫人物的也很多,可是出名的太少了。”

接著,吳青霞又說:“繪畫也好像造房子一樣,最重要的根基要打得好,不可以隨便、馬虎。我不贊成在學校里學繪畫,因為畫畫必須心靜,又需要多練習。此外,氣韻切忌取俗,無論人物和寫意都不要流俗。根基打好以后,需看修養的功夫了。”

美滿的晚來婚姻

對吳青霞藝術生涯產生重大影響的有兩個人,一是她父親,一是她丈夫吳蘊瑞先生。

1955年1月,吳青霞與吳蘊瑞結婚,此時吳青霞45歲,吳蘊瑞已63歲,老夫少妻,恩愛無比。

1930年吳青霞在上海嶄露頭角,便有不少愛慕者欲娶她為妻。其中有一位是當時在滬的猶太富商哈同夫人羅迦陵,看中這個年輕美貌的畫家,想與吳家攀親,希望吳青霞與其義子成婚。這對一般的女子來說,是求之不得的,可是吳青霞一口拒絕這門親事。

吳蘊瑞生于1892年,江蘇江陰人,著名體育家,1918年畢業于南京高等體育專修科,1924年畢業于東南大學體育系,同年赴美留學,先入芝加哥攻人體解剖和生理學,后入哥倫比亞大學研究院攻體育,獲碩士學位。回國后,曾任中央大學體育系主任。1949年10月后,創建體育學院,為院長,先后擔任許多社會職務,中華人民共和國體育運動委員會委員、中華全國體總副主席、上海體育分會主席等。他還是一名書畫家,是畫把他與她聯在一起。

《魚水情深》

吳青霞畫的鯉魚為世人所稱道,被譽為“鯉魚吳”、“江南鯉魚王”、“碧塘紅鯉半邊天”等。她自小就在家里的缸中養魚,天天觀魚,日日寫生,揣摩魚的習性和生活形態。她記得“陽光直射魚身,金光閃閃,整日靜察魚在水中之樂”。中年以后,她常常利用外出寫生機會去杭州花港、玉泉看魚,還多次與親愛的丈夫到中山公園去觀魚,并請教養魚專家。數十年,真正達到人魚相融,其中也有吳蘊瑞的一份功勞啊。

吳青霞說:“我生平最愛畫魚,特別是鯉魚。這和我個人性格有關,我喜歡精力充沛、生動活潑的小生物。”人們常說:畫如其人。生活中的吳青霞喜歡的人——吳蘊瑞也真是“精力充沛、生動活潑”的人。

吳蘊瑞平時除了公務外,余下的時間總是陪著妻子到黃山等處去寫生,吳青霞曾六上黃山,有四次是吳蘊瑞陪同的。上得山來,兩人畫畫、談談,互相切磋技藝,其樂融融,伉儷甚篤!

吳青霞未生子女,將吳蘊瑞前夫人所生的三個孩子視為己出。吳青霞結婚后,為丈夫小孩燒好吃的,并不是現學現炒,而是在年輕時跟母親學的。每當善于炒菜的母親燒飯時,她總站在一旁,仔細觀看,有時會學著母親炒幾下。父親見了,要她專心畫畫,可是吳青霞卻有自己的理論,認為孫中山先生說過“烹調亦屬藝術”,值得一學。日子一長,居然成為頂級妙手。她甚至特意到京菜館、川菜館去品嘗“偷藝”,回來則模仿著做,當然最拿手的是家鄉菜。

1976年胡蘊瑞去世,吳青霞沉浸在悲慟中,時常會念叨親愛的,她曾對朋友說:“他是很有學問的,可惜,過早地離開這個世界了!”看得出,老人將這段濃濃的夫婦之情深深地埋藏在心底。

吳蘊瑞的骨灰一直放在吳青霞的書房里,好似自己一直陪著丈夫,吳青霞去世后,與丈夫合葬在蘇州香山墓地,永不分離。

誰持彩霞當空舞

新中國成立給吳青霞這位女畫家面前展現出一派無限美好的前景。1956年上海中國畫院成立,吳青霞是第一批聘請的畫師,結束了賣畫生涯。那時畫院共有7位女畫師,有李秋君、陸小曼、侯碧猗、彭左玉、周煉霞、陳佩秋。這些藝術家絕大部分都經歷了世紀初海派藝術市場的磨練,成為畫壇的佼佼者。

2012年9月,筆者去拜訪從英國歸來的畫家富華先生,他說起1953年籌備上海中國畫院時,吳青霞的一件善事。當時有位畫家,在舊上海被稱為畫花鳥的四大畫家之一,生活沒著落,非常困難,吳青霞得知后,立即發起捐款,你10元,他10元,幫助這位畫家。

畫院成立后,經常組織畫家下生活,每次出去,只要是大家一起吃,總是吳青霞請客。印象最深的一次是在1964年,畫院一些畫家和行政人員去南京參觀展覽會,吳青霞請大伙在玄武湖用餐,席間還特地花5元錢買了條鰣魚請大家嘗嘗,那時5元一條魚是何等的奢侈啊!

“文化大革命”中,吳青霞與其他畫家一樣,被迫放下畫筆,藝術創作處于沉寂,僅在1973年上黃山時,創作了一些作品:《黃山喜鵲登梅圖》《采藥圖》等。

“文化大革命”結束后,文藝界迎來春天,吳青霞以極高的熱情投入繪畫創作中,積極參加畫院組織的活動,赴四川三峽等地寫生,沿著成昆鐵路沿途寫生,赴廣州、深圳、中山、珠海、云南、安徽、湖南、陜西等地參觀并作畫,與她以前的作品比較,在技法上有明顯創新。1988年走出國門赴美國講學,并舉行畫展。

吳青霞常說自己是“常州的女兒”,把與丈夫共同珍藏的名家書畫百余幅捐贈給常州。1999年4月常州市人民政府準備建造吳青霞藝術院,已是90高齡的吳青霞得知后,十分激動,將自己所有的積蓄作為建院經費贈送。

21世紀初,常州又建立了吳青霞藝術幼兒園,她在寫給幼兒園的信中說:“畫畫是件快樂的事,也是一件艱苦的事,必須用功,還要巧學,要學會觀察生活,懂得表達自己的想法。我今年已95歲,畫了一輩子畫,到現在還很喜歡畫畫。孩子們正當花季,含苞欲放,他們的將來一定比我們這代人更美好,祝他們天天向上!”

吳青霞,真像藍天上的彩霞,絢麗、寧靜、大氣。

《蘆蕩風情》