拉美城市化的經驗教訓及其對中國新型城鎮化的啟發

■ 鄭秉文/文

(作者系中國社會科學院拉丁美洲所黨委書記兼所長)

一、拉美“過度城市化”的主要特點

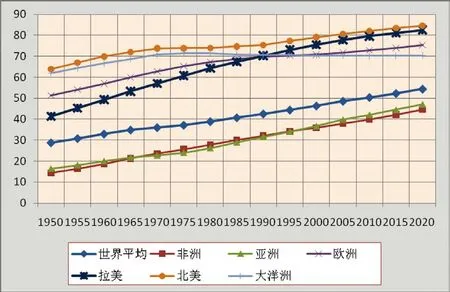

在一個世紀以前,拉丁美洲和加勒比地區(以下簡稱“拉美”)就是城市化率最高的地區之一。在1920年,拉美地區城市化率為22%,僅次于歐美老牌資本主義國家的城市化率30%,遠遠高于亞洲和非洲。1920年前后,拉美個別國家城市化率甚至高于歐洲,例如,智利10萬人以上城市居住的人口占全國人口的18.2%,阿根廷是27.1%,而相比之下,英國和德國當年的水平僅為10.2%和10.1%。到1950年,北美城市化率排位第一,為63.9%,大洋洲為62.0%,歐洲城市化率提高到51.3%,拉美41.4%,位居第四,依然大大高于亞洲的16.3%和非洲的14.4%,更高于世界28.8%的平均城市化率水平。

在半個世紀以前,拉美城市化進程明顯開始加速,特別是20世紀60年代以來,最終于1990年以70.3%的城市化率超過了歐洲的69.8%,1991年又超過了大洋洲。到2010年,拉美已成為世界上僅次于北美的城市化率最高的地區之一:拉美為79.6%,僅次于北美的80.7%,但分別高于歐洲的72.8%、大洋洲的70.2%、亞洲的39.8%和非洲的37.9%(見圖1)。

圖1:1950-2020年世界各地區城市化率變化比較(%)

從城市化增長率來看,半個世紀以來,拉美實現了僅次于非洲、但高于世界任何地區和世界城市化率平均增長率的迅速發展:1950—1965年年均高于4%,1965—1985年高于3%,1985—2000年高于2%,2000—2010年高于1.6%。到1975年,拉美城市化增長率讓位于亞洲,排名處于第三位;到1998年又低于世界平均水平,但至今仍高于歐洲和北美。

從人口增長率來看,在過去一個世紀里,拉美地區人口發展呈“爆炸狀態”:1964年之前,拉美地區人口增長率一直在2.7%以上,是世界各地區人口增長率最高的地區;1964年之后,非洲開始領先,拉美地區退居第二位,人口增長率逐漸放緩并呈下降趨勢,但在世界各地區中仍保持在第二位。

從城市人口的高度集中程度來看,拉美地區一半以上的人口居住在城市化率高于歐洲和美國的國家,個別國家城市化水平在世界名列前茅。例如,截至2010年,拉美已有五個國家超過美國城市化(82.3%)水平,十個國家超過歐洲城市化水平(72.8%);其中,城市化率超過90%的有三個國家,即委內瑞拉93.4%,烏拉圭92.5%,阿根廷92.4%;城市化率為80—90%的國家有兩個,即智利89.0%和巴西86.5%;此外,70—80%的有五個,即墨西哥77.8%,秘魯76.9%,古巴75.2%,哥倫比亞75.1%,巴拿馬74.8%;上述十個國家的人口已超過拉美總人口的50%以上,拉美城市化率介于60—70%的國家有七個,即蘇里南69.4%,多米尼加共和國69.2%,多米尼克67.2%,厄瓜多爾66.9%,玻利維亞66.6%,哥斯達黎加64.4%,薩爾瓦多64.3%;介于50—60%的國家有五個,即尼加拉瓜57.3%,伯利茲52.3%,海地52.1%,牙買加52.0%,洪都拉斯51.6%。

從城市化進程的引擎國家分布來看,委內瑞拉、烏拉圭、阿根廷、智利和巴西等國始終是拉美地區城市化進程的火車頭,他們的城市化水平始終處于較高水平。1950年拉美地區城市化平均水平為41.4%,其中,烏拉圭高達77.9%,阿根廷65.3%,智利58.4%,委內瑞拉47.3%,墨西哥42.6%。雖然巴西低于平均水平,僅為36.2%,但巴西后來居上,發展較快,于1975年超過了拉美城市化的平均水平,1985年超過了墨西哥,到2010年,已從1950年第十位躍居第五位。

從城市化率與工業化率的比值來看,在過去的一個世紀里,拉美地區城市化進程呈現出一種超前的、過度的特征,屬于典型的“過度城市化”,其重要特征之一是農村人口向城市大規模遷移的趨勢始終保持較強勢頭,在1950—1990年的40年間,農村移民對城市人口增長的貢獻率始終保持在40%以上。在世界范圍內的城市化進程中,2009年是一個重要轉折:這一年,全球城市化率首次超過50%(為50.1%),即在世界68.29億人中,居住城市的人口是34.2億,首次超過居住農村人口34.1億人的數量。但是,早在半個世紀以前的1961年,拉美城市居住人口就超過了農村人口,即拉美地區城市化率就已超過50%,那時,非洲和亞洲的城市化僅為20%左右。

綜上,戰后以來的半個多世紀里,是拉美“過度城市化”的形成和發展的重要時期,其中,“城市首位度”(urban primacy ratio)是一個重要標志:在世界30個最大城市排名中(見表1),1950年拉美地區有四個城市,他們分別是排位第四名的布宜諾斯艾利斯510萬人,第14位里約熱內盧295萬人,第16位墨西哥城288萬人,第23位圣保羅233萬人。到2010年,雖然在世界30個最大城市排名中拉美地區依然還是這四個城市,但排名位次提前了:第2位的圣保羅是2026萬人,第5位的墨西哥城1946萬人,第11位布宜諾斯艾利斯1307萬人,第14位里約熱內盧1195萬人。

大都市的出現和過度的城市化對拉美地區的經濟社會產生了深遠的影響。據統計,大都市的經濟總量比重上有著極其重要的意義;目前,拉美地區的經濟增長中,城市的貢獻率大約是50%,但據有關部門預測,未來對經濟增長貢獻率將達80%以上。

二、中國“淺度城鎮化”的本質特征

在國際學術界,拉美被公認為是“過度城市化”的典型。那么,如何未雨綢繆,以拉美為參照,不斷校正和調整中國新型城鎮化進程的前進方向?毫無疑問,從城市基礎設施和樓房建設來看,即從“樓房化”和“水泥化”的角度看,中國的城鎮化建設取得了突飛猛進的偉大成就。但是,如果從“人口的城市化”來看,中國城鎮化的明顯特征是“淺度城市化”,與拉美的“過度城市化”特征恰恰相反。

在以往35年城鎮化進程中,中國獨特的戶籍制度帶來了一個獨特的城市化痼疾,就是雖然較好地解決了城鎮化進程中的樓房化問題,但卻嚴重忽視了城鎮化進程中的農民工市民化問題。在計算城市化率時,沒有城市戶籍且居住半年以上的流動人口作為暫住人口被計入進去,再加上城市戶籍人口,他們共同作為分子除以總人口。換言之,在計算城鎮化率的時候,進城打工的農民工“被城市化”了,例如,2011年進行的第六次人口普查公告顯示,中國城市化率高達49.6%。但事實上,由于沒有城市戶口,在城鎮打工的農民工及其子女并沒有享受到與戶籍人口相同的“市民待遇”,例如,在中小學教育、醫療待遇、養老補貼、社會保障,甚至老年人公共交通等很多公共服務中,這個群體被排除在外;他們沒有固定住所,長期居住在城鄉結合部的農民出租房,在城市還不是真正的市民,只是臨時的客人;他們亦城亦鄉,是候鳥和“兩棲人”。

表1:1950和2010年全世界最大30個城市排名中拉美4個城市位次變化

2012年8月14日,中國社會科學院在北京發布《城市藍皮書:中國城市發展報告NO. 5》。藍皮書表示,中國城鎮化率首次突破50%關口,城鎮常住人口超過了農村常住人口。圖為重慶市渝中半島夜色。

多年來,春節后出現的持續一兩個月的“用工荒”是對這個虛高的城市化率統計的一個典型詮釋:此時的城市化率是真實的,是“淺度城市化”的最好證明。要想把“淺度城市化”變成“同步城市化”,把“虛高”的城市化“做實”,就必須要重新理解城市化的真正內涵,把民工變成市民,讓“候鳥”般的農民工群體在城市“安家筑巢”。這就需要擴大社會保障的覆蓋面,擴大公共服務受益人口的范圍,給他們以“市民待遇”,為他們提供平等、均一的公共服務,讓他們真正成為市民。

換言之,雖然“名義上”中國城市化率已逼近50%,但“真實的”城市化率只有33%,因為只有這33%城市戶籍人口才是“事實上”享有各種城市公共服務權利的真正市民,而17%沒有城鎮戶籍即2.33億流動人口只在“統計”時被城市化了,或在人口“普查”時“充當”一個分子而已。

其實,即使將這2.33億流動人口也計算到城市化率之中,目前的城市化水平也落后于真實的經濟發展水平。比如,2008年中國城市化率與工業化率的比值僅為1.01(46.59%城市化率/46.3%工業化率),遠遠低于1.48的世界平均數,更低于“過度城市化”的拉美的2.60。1.01這個比值大約僅相當于20世紀30—40年代的英國和法國的比值。如果把這2.33億人剔除,僅以能夠享受城鎮公共服務和社會保障等公共產品的城鎮戶籍人口作為分子的話,這個比值就更低了,大約僅為0.72(33%/46.3%),與目前的經濟發展水平更不匹配。

在過去35年的中國式“淺度城市化”進程中,由于始終沒有解決好“統計上”的城市化率與“真實的”城市化率二者之間的問題,所以,中國的城市化率這個術語或數值只有“統計意義”,而沒有真正實現與其相匹配的“人文意義”,也沒有達到與其相適應的“經濟意義”;換言之,在2.33億人沒有真正市民化的情況下,中國的城市化率是虛高的,是名義上的,在未來新型城鎮化進程中應該還給這2.33億人以名副其實的市民待遇,將中國的城市化率“做實”。從這個角度看,中國的城市化不是過度的,而是淺度的,還沒完全到位,新型城市化進程應該提速,應該將農民工的市民化問題作為推進城鎮化進程的一個實實在在的抓手。

三、中國新型城鎮化進程中應吸取拉美城市化的教訓

既然拉美式的“過度城市化”與中國的“淺度城市化”均不可取,唯有“同步城市化”才是正確的城市化發展方向,那么,在新型城鎮化進程中,中國如何吸取拉美城鎮化的經驗教訓?簡單講,拉美的過度城市化和中國出現的“淺度城鎮化”所導致的很多社會問題在本質上是一致的。

概括起來,“過度城市化”和“淺度城鎮化”導致出現社會問題是類似的和趨同的,他們既不利于經濟增長,也有害于社會發展。

第一,內需難以啟動,不利于經濟轉型,不利于跨越中等收入陷阱。“淺度城鎮化”導致的問題是幾億農民工雖然長期在城鎮打工,但卻不能享受同等的城鎮公共服務,他們的工資水平也大大低于同等條件的城鎮戶籍的市民,他們沒有真正融入到城鎮之中,其消費能力、消費觀點、消費行為等都處于“二等公民”地位,根本談不上什么消費信心,他們必須支付價格高于城鎮戶籍居民的子女的幼兒教育和小學、中學教育等費用,必須要為未來養老、醫療等進行預防性儲蓄。這就顯然不利于啟動內需和轉變增長方式,不利于增強經濟增長的后勁和可持續性。改革開放以來,中國經濟高速增長,于2001年實現了第一次飛躍,走出了人均GDP1000美元的“低收入”的“貧困陷阱”;2010年實現了第二次飛躍,人均GDP達4283美元,成功進入“上中等收入”國家行列。未來十年是中國跨越中等收入陷阱的關鍵十年,大約在“十四五”期間將實現第三次飛躍,那時,中國將走出中等收入階段和進入“高收入”國家行列。換言之,未來十年里如果不能保持適度的增長速度,就不能兌現到2020年收入倍增的目標,進而就不能實現第三次飛躍。拉美國家在過去的半個世紀時間里處于中等收入階段,被很多國際機構和學者視為掉進中等收入陷阱的典型案例國家,而在戰后初期,很多拉美國家的經濟發展水平并不比他們的前歐洲宗主國差很多,有些國家甚至要高于他們的宗主國,但是,歐洲國家邁進了高收入行列,而拉美國家尤其是南美國家卻一直在中等收入陷阱里徘徊和掙扎。2011年,在大約半個世紀之后,智利和烏拉圭終于成為南美大陸首批走出中等收入陷阱的國家。拉美這些國家之所以增長乏力和長期徘徊,其中一個重要原因就是戰后以來沒有抓住歷史機遇,沒有成功地實現經濟轉型,進而導致增長引擎缺位。

第二,各種社會問題將難以克服,非正規住宅將會蔓延,不利于構建和諧社會。中國的“淺度城市化”加上樓房化和水泥化,其結果有可能比拉美更為復雜和更為嚴重。在很多一、二線城市,一邊是遠比拉美國家甚至比歐美發達國家還要摩登和豪華的現代化市區,一邊是打工者外來務工人員的“蝸居區”,形成反差十分鮮明的“城市亞二元結構”,甚至無論在拉美,還是歐美,這個“城市亞二元結構”都是很少看到的。在城鄉二元結構十分明顯的條件下,“城市亞二元結構”將不可避免地導致出現一個“三元結構”,即由于住房等社會政策存在問題,很多大城市已普遍出現“城中村”。中國城鎮化進程中出現的“城市亞二元結構”已經引起中央政府的高度重視,保障房建設正在加速。但是,中國“城市亞二元結構”的苗頭與拉美聞名于世的貧民窟雖然一個是來自“淺度城鎮化”,一個是源自“過度城市化”,但是,他們的源頭都是城鎮化政策失當導致的必然結果。拉美式“過度城市化”的教訓昭示,在中國城市化進程中,如果城鎮住房政策出現偏差,城鎮公共服務和社會保障制度供給嚴重滯后于城鎮人口爆炸的速度,拉美式的各種“城市病”就會踏至紛來,這里說的貧民窟只是其中一個,此外,其他“城市化陷阱”還會表現為收入分配兩極分化,城市人口爆炸,城市發展畸形導致貧困化,社會保障制度供給的嚴重不足,城市社會治安急劇惡化,甚至社會動蕩不安等等。

綜上所述,在新型城鎮化進程中,率先解決中國的“淺度城市化”問題,把人的城鎮化問題放在首位,始終保持與工業化水平和經濟發展水平同步發展,把中國城鎮化進程中關于人的城鎮化問題加速“做實”,以適應經濟增長方式轉變的需要,這便是吸取拉美過度城市化的經驗教訓的重要體現。