慢性膽囊炎中西醫結合治療83例臨床效果觀察

關欣蘭 (廣西浦北縣人民醫院,廣西 浦北 535300)

慢性膽囊炎是發生在膽囊中的一類慢性炎性反應,是消化科常見疾病[1]。我院采用中西醫結合治療慢性膽囊炎,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取166例慢性膽囊炎患者為研究對象,其中觀察組患者83例,采用膽囊炎常規藥物治療加消炎利膽的方劑,中西醫結合治療;對照組患者83例,僅給予常規藥物治療。觀察組中男 43例,女 40例,年齡 35~71歲,平均54.17歲,病程3個月~15年,平均2年6個月,合并膽囊結石患者40例;對照組中,男42例,女41例,年齡29~68歲,平均52.64歲,病程6個月~11年,平均2年9個月,合并膽囊結石患者37例。兩組患者年齡、性別、病程、病情等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 觀察組:觀察組患者采用膽囊炎常規藥物治療加消炎利膽的方劑,中西醫結合治療。常規藥物治療包括抗生素抗菌消炎,疼痛嚴重患者口服止疼藥和解痙藥、合并結石患者使用熊去氧膽酸,溶石排石。中醫方用疏肝利膽湯。柴胡12 g、白芍 20 g、枳殼 10 g、木香 10 g、元胡 12 g、川楝子 15 g、茵陳30 g、大黃 6 g、金錢草 30 g、麥芽 30 g、甘草 6 g。

1.2.2 對照組:對照組患者采用常規藥物治療。

1.3 觀察指標:2周后,依據兩組患者的臨床癥狀改變和B超檢查結果,確定臨床有效率,半年后復診確定患者復發率。療效標準:①痊愈:上腹部腹痛、腹脹、噯腐、泛酸、噯氣等癥狀消失,B超檢查炎性反應消失;②有效:臨床常見癥狀改善,B超檢查發現炎性反應減弱,膽囊大小形態接近正常,膽囊壁仍見增厚,膽囊結石癥狀改善;③無效:臨床癥狀未見明顯好轉,B超結果與治療前變化不大。

1.4 統計學處理:對所得數據采用SPSS15.0統計學軟件進行處理,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,且以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

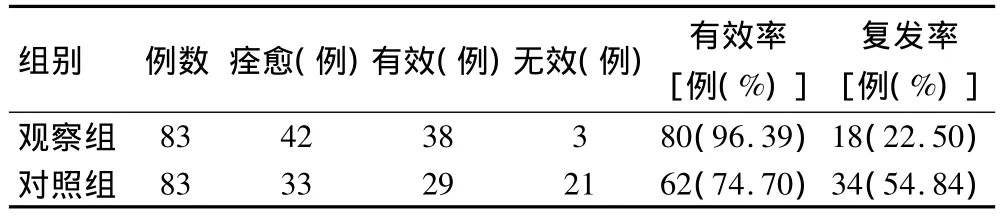

對比兩組患者的臨床有效率和復發率發現,觀察組患者的臨床有效率遠遠高于對照組,復發率與對照組比較偏低,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者的有效率和復發率對比,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者的臨床效果比較

3 討論

慢性膽囊炎是發生在膽囊的一類慢性炎性反應,現代醫學認為,慢性膽囊炎和膽石癥之間存在相互影響、相互轉化的關系[2]。慢性膽囊炎患者中,大約80%患者合并膽石癥[3]。臨床常表現為上腹部腹痛、腹脹、噯腐、泛酸、噯氣等癥狀,B超檢查是診斷膽囊炎的常用檢查方法[4]。本次研究發現,針對慢性膽囊炎患者,采用中西醫結合治療的方法,運用祖國醫學分析疾病,對癥治療。慢性膽囊炎在中醫認識中,包含了痞滿、嘈雜、脅痛等多方面疾病,一般認為多為內因引起。患者飲食不節,長食肥甘厚膩,內濕從生[5]。加之身勞神疲、氣血失調,使濕熱內生、瘀阻膽道,導致膽氣郁結、氣機不暢、肝膽氣滯,引發此病。因此,中醫治則疏肝利膽,理氣除濕,方用疏肝利膽湯。

本次研究中,加服中藥治療后,在臨床有效率和復發率上,均有明顯的改善。綜上所述,中西醫結合治療慢性膽囊炎,臨床療效確切,復發率低,值得臨床推廣。

[1]林 艷,田 謐,史耀勛,等.中西醫結合治療慢性膽囊炎46 例臨床觀察[J].中國醫藥導報,2007,4(26):80.

[2]陳曉燕,梁晟楠.中西醫結合治療慢性膽囊炎58例[J].臨床和實驗醫學雜志,2011,10(14):85.

[3]陳修海.中西醫結合辨證施治急慢性膽囊炎24例[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(25):3092.

[4]侯激流.中西結合治療慢性膽囊炎84例療效觀察[J].中國衛生產業,2012,9(19):167.

[5]唐成定.中西醫結合治療慢性膽囊炎50例觀察[J].實用中醫藥雜志,2012,28(7):558.