淺析日本中小企業對華投資的歷史與現狀

■李 嬙 溫州醫學院外國語學院

中日兩國自古以來就是一衣帶水的鄰國。中國自實施改革開放政策以來,在社會的各個層面上都得到了顯著的發展和提高。這其中,經濟發展上所取得的重大成果和中國政府積極引進外資的政策方針緊密相關。日本的中小企業也正是在這個大背景下,再加上世界范圍的經濟不景氣等原因,加快了對華投資的腳步。

一、中小企業的定義

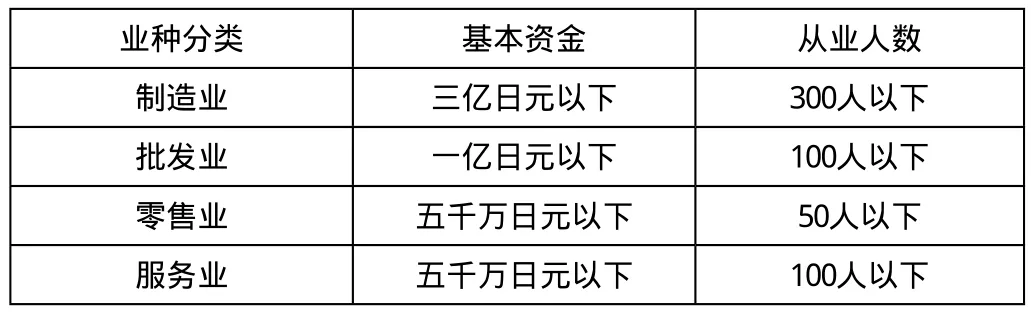

所謂中小企業,各國都有其不同定義。日本的中小企業基本法中關于中小企業的定義可以總結為下表。

業種分類 基本資金 從業人數制造業 三億日元以下 300人以下批發業 一億日元以下 100人以下零售業 五千萬日元以下 50人以下服務業 五千萬日元以下 100人以下

由此可見,中小企業和大型企業相比,并沒有龐大的規模和雄厚的資金。但正是這樣的企業在日本經濟社會中起到的作用卻不容小覷。也正是這樣的企業本著勇于創新的精神,不斷加快對華投資的步伐,為中日兩國的經濟發展做出了相應的貢獻。

二、日本中小企業對華投資的歷史發展

追溯日本對華直接投資的歷史,可以從明治時代開始談起。當時的清政府在鴉片戰爭后簽署《南京條約》,首次把外國資本引入中國。1877年,日本最初的綜合商社三井物產在上海開設了涉外的第一家分店,日本的企業終于拉開了對華投資的序幕。但當時的主要投資企業都是日本財閥,其直接投資額都只有很少的一部分。直到1931年日本軍隊入侵,投資額才有了提高。1945年,隨著日本在第二次世界大戰中戰敗,在華日資企業都紛紛撤回本國。1949年新中國成立之后,中國政府對來自資本主義陣營國家的經濟投資實施了嚴格的限制。盡管如此,在岡崎嘉平太的提議下,1952年中日兩國結締了民間貿易協定,加深了雙方的信賴關系。

中日兩國正式恢復邦交是在1972年。以此為開端,1978年華國鋒總理發表了《國民經濟發展十年計劃》,表明了對經濟現代化的強烈意欲。從此,中國訣別了自力更生的政策,日本的中小企業也隨著大型企業的步伐進入到了中國市場。1992年,鄧小平在《南巡講話》中堅定了中國市場經濟的加速。此時正值日本國內泡沫經濟,企業面臨重大危機,所以眾多中小企業開始把投資目標放眼于中國市場,對華投資也走向了頂峰。

2001年,中國加入WTO后,中國政府開始重視市場原則和無差別原則,提供了更加法制和透明的投資環境。這也給外國企業進入到中國市場提供了良好的條件。

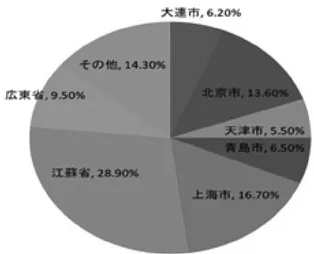

右圖是2004年日本中小企業對華投資的地區比例圖。由此可看出對華投資的重點地區仍然集中在以長江三角洲和珠江三角洲為中心的沿海地區。但近年隨著中國政府提出的西部大開發的號召,也有不少中小企業開始了對于中國內陸地區的投資。

三、對華投資的原因分析

1992年日本經濟遭遇泡沫后,很多企業不得不因為國內從業人數不足、日元升值等問題,把生產據點轉移到勞動力相對便宜的中國來。此時中國的人均工資水平僅為日本的30/1,且農村地區擁有龐大的剩余勞動力。和日本中小企業先前的生產據點東南亞相比,其地域優勢和價格優勢明顯。這是日本中小企業對華投資的一個重大原因。

另一原因是中國在轉變為生產據點的同時,作為市場的重要性也在不斷增加。九十年代的亞洲金融風暴、2008年的雷曼事件都未曾給正在成長中的中國帶來影響。在全世界經濟都陷入癱瘓的局面中,只有中國還保持著相對的穩定成長。其沿海城市的消費市場需求不斷擴大。因此給在華投資的中小企業創造了良好的商機。

此外,中國政府的政策也是加速了中小企業在華投資的必不可少的因素之一。中國在加入WTO之后,為了促進更多外國資本的投入,實行了外國資本在稅制上的優待措施。不得不說這一優惠政策為更多的日本中小企業加快對華投資提供了更好的環境。

四、日本中小企業對華投資的現狀及未來展望

現如今,在中國的任何一座城市都能看到日本中小企業的身影。他們活躍在各行各業,已完全融入了國人的生活。但在贊嘆其經濟價值的同時,對其未來發展也不得不表現出少許擔憂。

首先,中國政府于2007年撤銷了對于外國資本在稅制上的優待措施。這使得外資企業和本國企業在稅制上沒有任何差異。此舉給包括日本中小企業在內的各國外資企業帶來了相當大的沖擊。

其次,中國國內人均工資水平和日本的差距在近幾年隨著中國物價指數的提高也在不斷縮小。且中國實行計劃生育政策后,人口呈逐年減少傾向,以往豐厚的勞動力也將在不予存在。這對于當初看好中國廉價的勞動力的制造業等中小企業來說是致命的打擊。

另外,2012年以東京都知事石原慎太郎為首的日本右翼勢力上演買島登島鬧劇而引發的釣魚島問題,嚴重影響了兩國國民感情。中國國內更是迸發了抵制日貨等一系列相關活動,使得日本企業,尤其是把市場放在中國的對華投資企業受到了嚴重的影響。就目前形式來看,如果釣魚島事件得不到解決,中日間的矛盾也就無法得到平息。

[1]南亮進.中國経済入門.日本評論社[M].2009.10.15

[2]日本経済新聞社.中國WTO加盟の衝撃[M].日本経済新聞社.2002.1.28

[3]李瑞雪,史念,袁小航.中國経済ハンドブック[M].全日出版.2001.10.15