AF內固定系統治療胸腰椎骨折48例臨床效果觀察

姜巖

胸腰椎骨折是一種骨科常見的嚴重創傷,常伴隨著脊髓或神經損傷,給患者的生活帶來嚴重影響。目前臨床上多采用AF(Atlas Fination)內固定系統治療胸腰椎骨折[1],2010年3月至2011年6月我院采用AF內固定系統治療胸腰椎骨折患者48例,取得良好的效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組48例,其中男33例,女15例,年齡20-60歲,平均(34.3±0.9)歲。致傷原因:車禍傷14例;重物壓砸傷11例;高處墜落傷17例;其他損傷6例。損傷部位:T102例,T116例,T1217例,L113例,L28例,L42例。骨折類型:單純壓縮型27例,爆裂型14例,骨折伴脫位型4例,Chance骨折3例。按 Frankel分級:A級2例,B級4例,C級11例,D級19例,E級12例。患者入院后均進行X線及CT掃描,確定其骨折部位和程度,并測量椎體前后緣高度及Cobb's角。

1.2 手術方法 參照劉東[2]的方法,所有患者均采用氣管插管全麻,取俯臥位,腹部懸空。以傷椎為中心行后正中切口,使傷椎及相鄰椎骨棘突、橫突、椎板和關節突充分暴露。在C型臂X光機監測下,參照Weinstein解剖定位法確定進釘點,在傷椎上、下椎弓根處置入螺釘,安裝AF連接桿,撐開復位,扭緊螺釘固定骨折部位。手術后采用常規負壓引流24-48 h,給予抗生素7 d防止感染,術后14 d拆線后臥床休息8-12周后逐步下床活動。

1.3 統計學方法 采用SPSS 13.0軟件分析數據,計數資料采用卡方檢驗,計量資料以表示,采用單因素方差分析。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

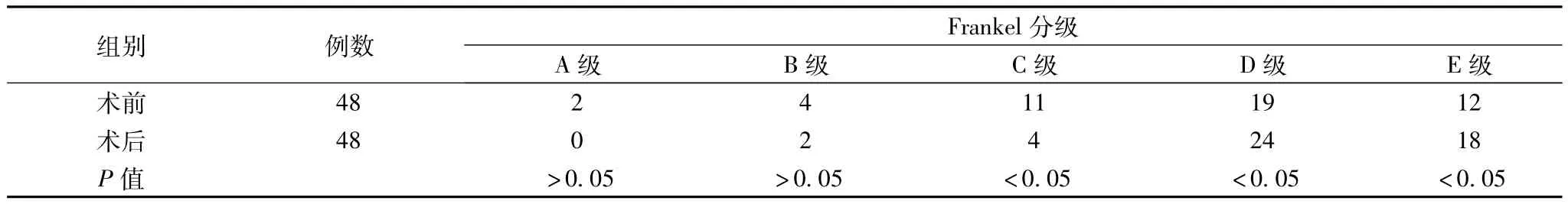

2.1 術前術后神經功能改善的比較 經過治療后,所有患者神經功能均有明顯的改善,A、B、C級患者減少,D和E級患者顯著增多,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

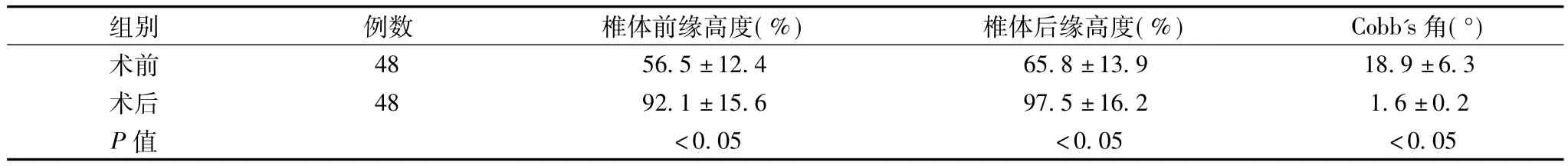

2.2 術前術后椎體前后緣高度及Cobb's角的比較 經過治療后,所有患者椎體前后緣高度及Cobb's角均有明顯改善, 差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 術前術后神經功能的比較(例)

表2 術前術后椎體前后緣高度及Cobb's角的比較()

表2 術前術后椎體前后緣高度及Cobb's角的比較()

組別 例數 椎體前緣高度(%) 椎體后緣高度(%) Cobb's角(°)<0.05 <0.05 <0.05 48 56.5±12.4 65.8±13.9 18.9±6.3術后 48 92.1±15.6 97.5±16.2 1.6±0.2 P值術前

3 討論

胸腰椎骨折是臨床上常見的脊柱骨折,治療是以恢復神經功能及重建正常脊柱序列和脊椎穩定性為目的,以往常采用體位復位的方法治療胸腰椎骨折,該方法組織創傷大,并發癥多,復位效果不確切,神經功能恢復不理想,甚至會加重神經損害。目前臨床上多采用AF內固定系統治療胸腰椎骨折。AF系統是由正反螺紋角度螺栓、正反螺紋套筒、自鎖椎弓根螺釘及橫向連桿組成的一套內固定系統,具有固定效果好、可三維復位等優點,操作簡便,近年來在臨床上得到廣泛的普及應用[3]。

胸腰椎骨折通常會引起脊髓的壓迫,如果時間過久則造成不可逆的損傷,因此,對于胸腰椎骨折患者來說,手術后盡快恢復神經功能,解除脊髓與神經根的壓迫,恢復血液循環,對治療效果具有重要意義。本組胸腰椎骨折患者共48例,經AF內固定治療后,Frankel分級A級0例、B級2例、C級4例、D級24例、E級18例,與治療前相比,A、B、C級患者明顯減少,D和E級患者明顯增多,差異有統計學意義,表明AF內固定治療可使患者神經功能有不同程度的明顯改善。本研究中還發現,治療后的患者椎體前后緣高度及Cobb's角均有明顯改善,與術前相比差異有統計學意義。提示AF內固定系統是治療胸腰椎骨折具有良好的療效,加之操作簡便、固定可靠,且可重建脊柱前中柱的穩定性,防止后期矯正角度及椎體高度的再丟失,確實是臨床治療胸腰椎骨折的理想方法[4]。

[1]唐玉華.AF內固定系統治療胸腰椎骨折72例療效觀察.中國醫學工程,2007,15(6):522-524.

[2]劉東.AF釘內固定治療胸腰椎骨折40例臨床分析.中國醫藥指南,2010,8(30):70-71.

[3]崔光秀,朱吉武,張慶,等.AF內固定聯合植骨治療胸腰椎爆裂骨折39例臨床分析.中國實用醫藥,2009,4(11):51-52.

[4]施偉業.AF內固定系統治療胸腰椎骨折的臨床分析.臨床和實驗醫學雜志,2010,9(24):1874-1876.