關節對應取穴針刺結合運動療法治療膝骨性關節炎

鄧啟龍 武 歡 孫國杰 何承敏 馬朝陽

(1湖北中醫藥大學,武漢,430060;2武漢市中心醫院康復科)

膝關節骨性關節炎是一種無菌性、慢性、進行性侵犯關節,特別是負重關節的疾病。它嚴重妨礙患者的生活與工作,已成為50歲以后僅次于心臟病的導致勞動力喪失的第二個常見原因,屬中醫學的“痹癥”范疇。目前,雖有藥物如玻璃酸鈉關節腔注射可緩解癥狀,但依賴性較大,且有重復注射效果降低的缺點。近年發展的關節鏡下微創手術技術設備要求高且價格昂貴,相比較而言,針刺治療該病因效驗、價廉、副作用少等優點而廣受患者接受。近年來運動療法[1]治療本病也取得令人滿意的療效,臨床上關節對應取穴針刺結合運動療法治療治療該病取得了滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 2008年5月至2012年4月湖北中醫藥大學附屬國醫堂門診及武漢市中心醫院康復康門診骨性膝關節炎患者共72例,所有患者均排除類風濕性關節炎,無明顯心腦血管疾病。其中男性34例,女性38例,年齡最高72歲,最低54歲,平均年齡63.6歲,病程最短1周,最長7年,平均6個月。所有患者按治療先后順序均分為治療組和對照組,每組36例。2組患者在性別、年齡、病程及伴隨疾病等方面差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 診斷標準 參照1995年《中醫病癥診斷療效評定標準》[1]。

1.3 方法 對照組:對照組針刺患者患膝內外膝眼、犢鼻中、梁丘、血海5穴,留針20min;每日治療1次,共治療20次。

治療組:治療組患者針刺雙側肘部曲池、手三里、肘髎6穴,留針20min,留針期間患者膝關節進行最大關節活動度的主、被動屈伸運動鍛煉。能下蹲、站立者在保證安全的條件下進行下蹲、站立動作,不能者則行在床上進行膝關節最大限度屈伸動作。每日治療1次,共治療20次。

1.4 療效評定 采用日本整形外科學會的《膝關節功能評定表》[2]對患者膝關節多方面進行測評。治療前和治療4個療程后各評測1次。

1.5 統計方法 用SPSS13.0統計軟件進行t檢驗,數據均用(s)表示。

2 結果

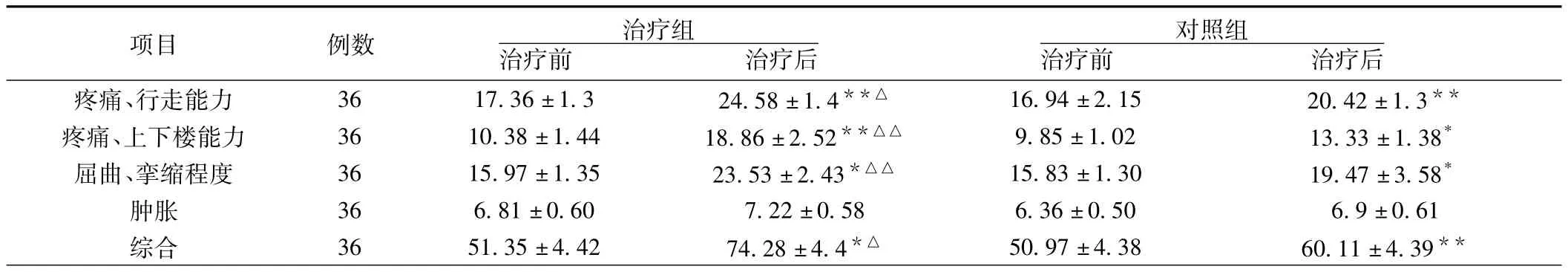

2組患者經4個療程的治療后膝關節功能4項內容進行治療前后評分,結果見下表。治療前2組各項指標差異無統計學意義(P>0.05);與治療前相比,2組治療后除腫脹改善均無統計學意義外,其余3項指標均有統計學意義(P<0.01,P<0.05);與對照組相比,治療組除腫脹差異無統計學意義外(P>0.05),其余3項統計指標差異均有統計學意義(P<0.01,P<0.05)。見表1。

表1 2組治療前后比較

3 討論

研究表明,臨床關節對應取穴針刺結合運動治療治療膝骨性關節炎效果顯著,該治療方法是在前人實踐的基礎上進一步總結現代研究成果與中醫學經典認識運用于臨床的一種嘗試,驗之臨床有效。

膝關節骨性關節炎屬于中醫“痹癥”范疇,《素問·痹論》云:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也。”張仲景《傷寒論》太陽篇中提出“風濕相搏,骨節煩痛掣痛、不得屈伸”,疼痛和關節屈伸困難是絕大多數該病患者就診的主要原因,中醫學認為“正氣存內,邪不可干”,認為該病病機為“不通則痛”“不榮則痛”。

膝關節為人體構造最復雜的關節,其在基本結構和輔助結構上都有著特殊的解剖和生物力學特性[3]。其功能與股四頭肌肌群為主的多條肌纖維密切相關,臨床上考慮治療時間和效率因素運動訓練主要針對股四頭肌,即鍛煉和恢復患者膝關節的屈伸功能。《靈樞·終始》篇說:“病在上者,下取之;病在下者,高取之。”何廣新等研究表明:針刺配合患部運動可以增加針刺的鎮痛作用[4]。臨床針刺患者肘關節對應腧穴后患者運動膝關節疼痛減輕,在此基礎上患者愿意配合做更大活動度的膝關節主、被動屈伸活動。膝關節活動度增大可有效緩解組織粘連,改善組織供血,加快組織恢復。

膝骨性關節炎患者病程通常較長,葉天士指出一般疾病“初為氣結在經,久則血傷入絡”[5]。近代研究認為膝骨性關節炎的發病機制主要包括軟骨、血循環障礙及內分泌代謝三因素,而血循環障礙是核心因素。研究認為,骨內靜脈淤滯所致的骨內微循環障礙是導致骨內高壓主要原因,可進一步影響滑膜結構和功能導致關節退化[6]。這與中醫學的認識的一致的。《標幽賦》中說“交經繆刺,左有病而右畔取;瀉絡遠針,頭有病而腳上針”。一般腧穴皆有臨近、遠道和整體作用[7]。針刺曲池、肘髎、手三里穴為遠道全息取穴,取“瀉絡遠針”之意,此外,三穴均為手陽明大腸經穴,大腸為有傳導糟粕和主津的作用[8]。大腸傳導正常則全身氣機通暢,氣血生化健旺,關節得以濡養,可達通則不痛,榮則不痛的治療目的。

限于研究樣本基數不大,結論有待積累更多樣本進一步驗證。

[1]施桂英.關節炎概要[M].北京:中國醫藥科技出版,2000:327-340.

[2]玄勇,魯艷莉,李晶.膝關節骨性關節炎的運動療法[J].中國康復醫學雜志,2003,18(9):523 -4.

[3]桂清民.針刀閉合性松解術配合手法整復治療膝關節骨性關節炎療效觀察[J].中國中醫骨傷科雜志,2011,1(9):47 -48.

[4]何廣新,曲延華編著.針刺運動療法與疼痛治療[M].北京:學苑出版社,2005:9.

[5]王強.“久病入絡”辨析[J].中醫雜志,2011,52(3):258 -259.

[6]李宏宇,安洪.骨內高壓癥的研究現狀和進展[J].廣西醫學,2005,27(1):87-89.

[7]沈學勇.經絡腧穴穴[M].北京:中國中醫藥出版社,2006:18-19.

[8]孫廣仁.中醫基礎理論[M].北京:中國中醫藥出版社,2006:103.