探索藏羌風格酒莊的設計——四川省理縣塔斯酒莊設計

何 淼

(西南交通大學,四川成都610031)

1 酒莊概說

酒莊在我國屬于一個新興的建筑概念,從最基本的功能到比較深層次的建筑造型都屬于一個探索階段。而現在的酒莊要有自己獨特的風采來提升自身的品牌形象,很大程度上這種風格需要匠心獨運,利用周圍的建筑肌理與自身種植的葡萄園相結合,形成讓人心曠神怡的美酒、美情、美景。

位于四川省阿壩藏族羌族自治州理縣的塔斯葡萄酒廠努力想將自己的葡萄酒融入一個“酒莊酒”的概念,酒莊就是一個來展示自己的產品的平臺。通常情況下人們所說的酒莊,顧名思義是在酒莊這個場所里自己釀造葡萄酒。酒莊在通常的定義下必須符合三個要素才算是真正意義上的酒莊,這三個要素是:(1)酒莊位于適合種植葡萄的地域并且擁有屬于自己的葡萄種植園;(2)酒莊所種葡萄不是以商品出售,而是自用釀酒的原料;(3)酒莊釀造、灌裝過程都是在自己的莊園中進行。理縣塔斯酒莊的廠房處于酒莊內,大部分的綠地用于自己產品的葡萄種植,很好地滿足了以上的三個要素,而“酒莊酒”的概念就可以很好的融入自己的產品,提升自己的知名度。

2 基地概況

理縣塔斯酒莊基地位于理縣縣城入口雜谷腦河岸上,西側為雜谷腦河,北面正對G317國道,周圍環境極其優美,背靠青山面向河流,乃中國風水學說中的“負陰抱陽”吉位。更重要的是酒莊又處于阿壩“藏羌文化走廊”的黃金旅游線上,所以建筑的風貌上藏羌風格的定位也是無可非議。

基地位于理縣北處不遠,處于理縣綠色經濟集中區的規劃內,扼守成都至理縣的要道,交通方便,開發便利。基地四周山水條件良好,瀕臨雜谷腦河,是一塊地質肥沃的河岸,適合葡萄的種植,十分便于塔斯酒莊發展公司的生態開發。理縣經濟發展較快,縣城規劃已經向城北發展,并且將基地及旁邊整塊用地規劃成了理縣經濟集中區,毗鄰到達理縣的必經之路,河岸上落成的酒莊將擁有地理位置上的優勢。

無論什么樣的建筑,場地帶來的影響總是顯而易見的。狹長的場地,基地東邊的雜谷腦河堤等等都是基地上的不利因素,但這些也是建筑形態生成的原因之一。經過實地勘察和多次的分析,建筑并沒有沿著狹長的地形來布局,而是采用了南北向的布局,一是整個建筑需要的占地面積并不是很大,空出來的地塊可以用來作為葡萄種植園,二是當地的風向主要為東南向,如此的建筑擺放能很好地減少風的影響,從而為建筑帶來更強的領域感。地形上我們尊重和利用原有的4.5m的高差,盡量減少建筑和道路對原有環境的破壞,利用好原有的高差建造出符合傳統藏羌建筑風格的臺階式建筑群落。

由于基地的自身水資源豐富,除了基地東向的雜谷腦河外,基地本身的地下水資源也是水質優良,早些年甚至有廠家就地修建礦泉水廠利用生出產礦泉水,這可謂是基地“陰”的一面,而基地東側的群山峻嶺構成了“陽”的一面,因而基地正好是這樣的一個“負陰抱陽”的情況(參見圖1)。

圖1 基地概況

3 水資源的利用

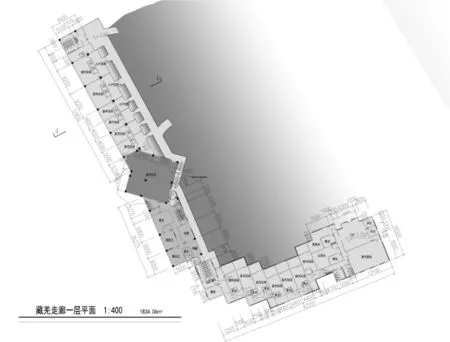

雜谷腦河作為穿越羌族地區一條主要的河流,可以說貫穿了大半個羌族地區,雖然河流途中受到不少水電站的影響,但仍是水流湍急、水質清澈。這樣的資源顯然是最好的天然景觀,利用廊道設計可以讓游人最大化的看到河面,另一方面,為了強調親水性,整個廊道挑出河堤1m,讓人們在建筑中就能更好的感受水面。

項目中構想的室外大面積的溫泉水面,不僅可以豐富游客的眼界,還能與室內的溫泉浴室產生密切的關聯。一方面設計將大池的水引入室內浴室的小池,使室內室外渾然一體,另一方面在室內浴室前加建小院子,并且與水面相連,讓游客的親水性得到很好地滿足(圖2)。

圖2 藏羌走廊平面

對于基地本身地下水的應用,采用了大面積的溫泉水景觀。在水池的形態上又再次利用了基地與主干道原有的高差,從高到低采用了錯落的水池分隔,使水面有一個多方位的層次感,這樣的水面形態也擬態于阿壩州當地著名的黃龍五彩池。大面積的水面容易疏遠游人,通過在水面上加設汀步的辦法,首先加強了水體兩側的溝通,其次也增加了水面景觀的情趣,使水面更加的人性化(圖3)。

圖3 溫泉鳥瞰圖

4 酒莊空間元素

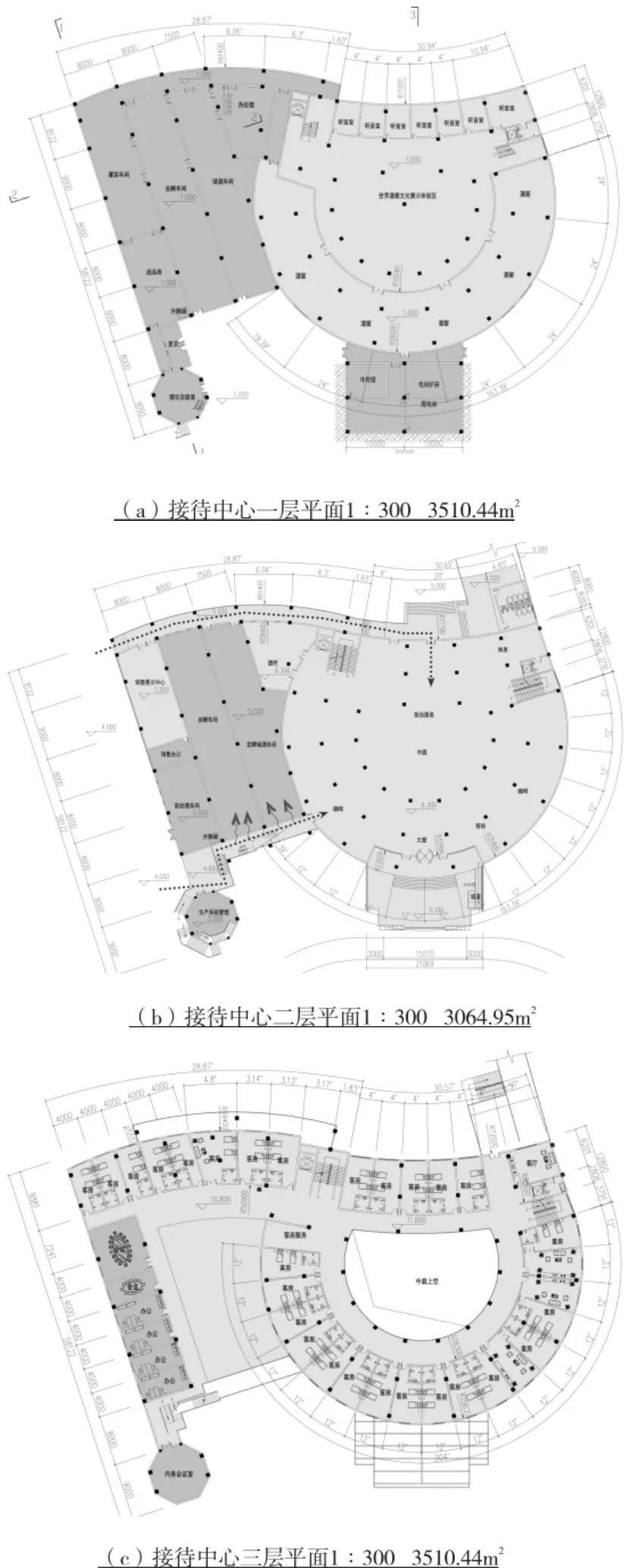

酒莊一般由三個部分組成:主體建筑、周圍的廣場和庭院、葡萄園。主體建筑是酒莊的核心和靈魂,外觀風格要鮮明有特點。釀酒車間是酒莊主體建筑重要的部分之一,承擔了酒莊的主要生產任務。在生產車間的南北側做出兩條功能明確的動線,一條可以讓游客直接通向接待中心,一條則是可以讓游客通過一個棧道式的通道達到體驗和參觀的目的。為了很好地滿足游客們參觀的目的,通過在車間的外墻上整片玻璃幕墻的處理,使來酒莊的游客能夠參觀整個葡萄酒的生產過程。盡管葡萄酒在中國的工業化生產已逾百年,但真正了解葡萄酒生產的人卻寥寥無幾,而這樣的建筑形態亦可以讓游客知道葡萄酒是一種天然有益的酒精飲料,解除他們過去對葡萄酒的種種誤解,通過葡萄的釀造過程來激發游客的好奇心與品嘗欲,從而為酒莊贏得更大的利益(圖4)。

圖4 接待中心平面

酒莊的接待中心采用了大中庭的設計,環形的走道為一層留出了一個直通至屋頂的空間,這與羌寨每家每戶院內留天井滿足采光的需要的空間形態十分類似,而環形的建筑體量逐漸向內收分,也是羌族建筑獨有的特色。

羌族在最原始的時期也是游牧民族,建筑物內的中柱是羌人在西北游牧時期時帳幕的中央支柱,同時中柱神也是羌族人們廣為信仰的神靈。而且在藏羌兩族建筑中都保留了中柱的做法,于是乎我們在大堂中庭頂部采用了全玻璃帳幕頂的做法,在保留民族建筑元素的同時融入了現代的材料,在采光方面也有很好的提升。古時候沒有計時器為人們每天的勞作提供時間節點,日晷計時成為了最好的方法。羌人將日晷用天井的方法引入建筑中為人們提供計時的作用,這樣的智慧讓人贊嘆。酒莊中采用這樣的做法雖說沒有了計時的作用,但卻同時增加了建筑空間的趣味和整個建筑的光影上的豐富性。

5 藏羌建筑文化

5.1 藏羌聚落特征的吻合

近年來無論是什么地方的建筑都往往更加重視建筑的文化性。本項目的位置處于理縣這樣一個藏族和羌族的過渡地區,理縣歷史悠久,到現在依然保留了大量的風土人情和不少保留完整的藏羌寨子。利用好項目所在的地域性特征的文化性,是整個項目能否滿足甲方要求的關鍵。

在險峻的高山峽谷中,藏羌寨子中的各種相互協調配合,加大了防御性的同時使整個寨子變成一道藏羌長城,建筑之美和防御之美結合的恰到好處,簡直就是“神秘東方古堡”。葡萄酒莊(Chateau)一詞源于法國著名的葡萄酒之鄉波爾多,而法語“Chateau”的原意是指那些中世紀為了防范外敵入侵而修建的城堡。可以說藏羌建筑風格作為酒莊的嘗試不單是擁有了地域性特色,亦很好的滿足了酒莊本身擁有的文化特色。

5.2 利用碉樓完善莊園形態

為了完善整個項目的莊園形態,必須利用一些防御性的建筑讓整個莊園擁有更強的領域感。碉樓是一般藏羌風格建筑必有的元素之一,碉樓往往是屬于一個公共性質的空間形態,像整個聚落的眼睛起到瞭望和前哨防御的功能,但碉樓不是孤立的建筑現象,它依托于周圍的建筑關系,使空間分布層次更加豐富,且在空間形態上使整個莊園產生一種威武雄壯的氣氛。

藏羌地區在修建碉樓時要充分考慮到地形地勢,一般選在沿河谷的高山上或半山腰有耕地和水源的地方依山而建。項目中兩座風格不同的碉樓不光是增添了整個酒莊建筑的多樣性,而且為整個建筑群中的建筑提供一個節點的作用。一座依著雜谷腦而立,采用傳統的四角碉樓,在碉樓的四壁上加之乾棱子,可以將沿河的美景盡收眼底。另一座依山建在G317國道旁,采用八角碉樓的形式,可以鳥瞰整個酒莊的風景。在碉樓收分的處理上,碉樓下三分之二部分采用較大的收分,而上三分之一部分采用下部收分度的一半進行收分。并非一般人所認為的徑直收分,這不僅是藏羌地區碉樓收分的真正做法,在視覺上也明顯能感受到這種做法的地道和美觀(圖5)。

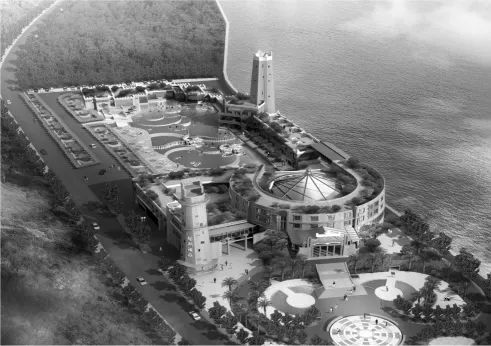

圖5 酒莊鳥瞰圖

5.3 利用羌寨空間形態創造豐富空間

在羌寨中有個典型特征就是巷道空間的防御系統,通過內部自由多變的甬道和隱蔽在自然地形的出口,使村寨成為一個迷宮。雖然不至于讓酒莊的建筑體系形成一個防御的形態,但我們卻努力在不大的基地內更好的滿足游覽環線,在建筑的一些局部可變體量上恢復羌寨的傳統巷道形式,營造羌寨的不斷生長錯綜復雜的格局,高低錯落的臺階式體量,小巧但是宏偉的庭,傳統形式的柱圍合的院落。

但在自然生長的傳統建筑中,空間的組織法則往往是以使用為第一目的,不能以“為了空間而營造空間”的手法來做建筑,碉樓與建筑自然的連接、廠房屋頂空出的露臺、藏羌走道與河堤的退臺關系,稍經加工就可以成為地道的傳統空間——豐富的過街樓和罩樓空間,統領基地的不同高度和形式的羌式碉樓和藏式碉樓,中心主體建筑的突出位置,給游人以全新的空間體驗。在細節的處理上,從接待中心入口處官寨大門到檐廊上的多棱柱式,再到藏羌走廊上的雀替裝飾,都是當地一些地道的做法,再經過比例上的反復調整應用到建筑上,給人帶來深刻地回憶和對羌族建筑的追思(圖6)。

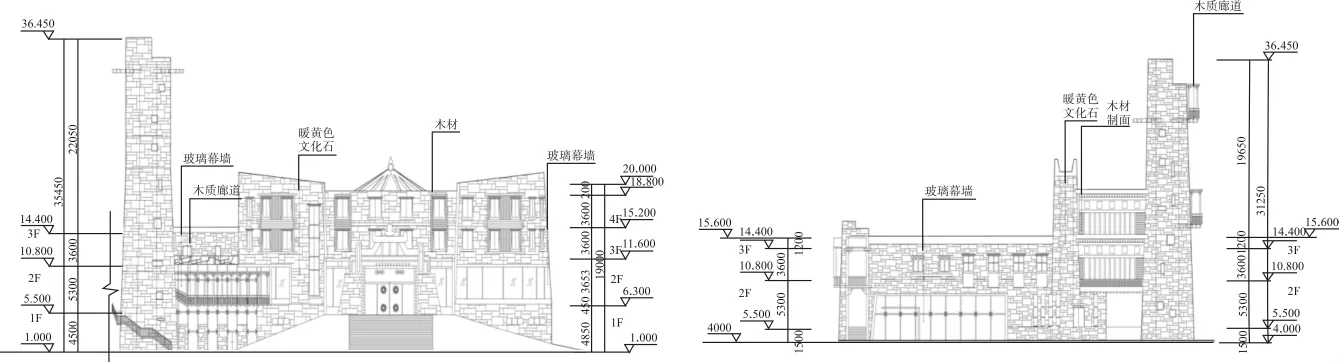

圖6 接待中心東、北立面

6 結束語

近年來多種類建筑相結合的項目也越來越多。本設計首先通過與甲方在使用方面的積極溝通來實現建筑的適用性,然后不斷探索藏羌建筑與酒莊相結合的設計理念,從酒莊的整體形態,到藏羌風格的細節裝飾;從大面積的水景觀,到引水入室的人性化做法,一個建筑形式和功能都能夠和諧統一的、具有四川藏羌地區特色的大型綜合建筑已經得到了實踐。

[1] 季富政.中國羌族建筑[M].成都:西南交通大學出版社,2002

[2] 盧濟威.山地建筑設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2001

[3] 彭一剛.建筑空間組合論(第一版)[M].北京:中國建筑工業出版社,1983