淺談建筑策劃對方案設計構思的指引——以“融城后街”方案為例

胡 菊

(成都大陸建筑設計有限公司,四川成都610000)

建筑設計是針對某一特定地塊,為滿足一種或多種建筑功能而進行的設計,它是獨特而不可復制的特定產品,在設計中如果只以功能、安全、經濟為出發點進行設計,以此而出的作品會由于設計人員的個人喜好不同而建筑造型、空間布局各式各樣,這容易導致設計作品缺乏自己的獨特個性,同時也讓很多設計人員處于迷茫中——為什么自己傾力設計的作品得不到客戶的認可?因此作為設計人員要換一種思維方式來設計——以適應市場的角度來看待建筑設計,并將建筑策劃理念融入其中,便能為設計人員找到明確的方向,讓作品更有說服力、更有生命力。以下就以“融城后街”項目方案設計為例,來探討一下這種思維方式。

1 前期定位

1.1 項目概況

1.1.1 地塊區域位置

“融城后街”項目地塊位于西部經濟開發中心——成都市武侯區神仙樹片區。該片區屬于成都市高檔商住區。在此片區有清華坊、中海名城、神仙樹大院等高品質住宅樓盤及桐梓林高檔商業區。項目地塊緊鄰新里維多利亞公寓,也是本片區中一優質名盤。

1.1.2 周邊配套

神仙樹片區的生活配套已經非常成熟,絕大多數樓盤已經交房入住。巨大的消費力讓片區周邊的商業興旺繁華,眾多餐館、酒吧、水吧、超市等將人們的生活點綴得多姿多彩,同時也帶動著區域房價的穩步攀升。

正是基于該區域的良好優勢資源和強烈的人文居住氣息,項目委托方不惜以每1m2約9 000元的高價在眾多競拍對手中將該地塊拍下,但相比于臨近地塊每1m2約1 500元的地價成本,開發商也深刻意識到:只有做出優秀的作品,才能取得預期回報,并希望以此項目為公司樹立起品牌形象。

1.2 項目定位

1.2.1 項目不利因素分析

雖然項目所處的大環境屬成都高品質生活片區,但本項目臨近條件較為不利:基地西北面緊鄰成雅高速高架橋(橋面離地10m有余),西南面為10m綠化帶和40m規劃道路,再向外50m處為鐵路干線。另兩面與新里維多利亞公寓相鄰。總用地面積較小,只有10 755.95m2,地塊沿規劃道路面寬169m,進深63m。規劃要求容積率小于5.0,建筑密度小于25%,項目航空限高54m,要求設計為住宅項目(可兼容10%的商業)。

由于項目所在地人流量較少,且成雅高速高架橋及鐵路干線的噪聲對項目的影響較大,怎樣處理好周邊不利因素,揚長避短,既要保證住宅的居住品質,又要滿足項目委托方的要求成為設計的重點和難點。

1.2.2 住宅市場定位及客戶群分析

由于項目土地成本較高,項目委托方要求容積率應盡量接近5.0且必須依托底層商業才可能達到項目效益合理值。臨近的新里維多利亞公寓及神仙樹大院等是大盤住區,內部環境較好,戶型面積多設計為100~140m2的中、大房型,消費人群多為一家三口經濟條件較好的中青年住戶。但由于本項目地塊面積不大,又成狹長形狀,內部可利用資源不多,與臨近樓盤相比有明顯劣勢,所以本項目不可能照搬臨近大型住宅樓盤的設計手法。

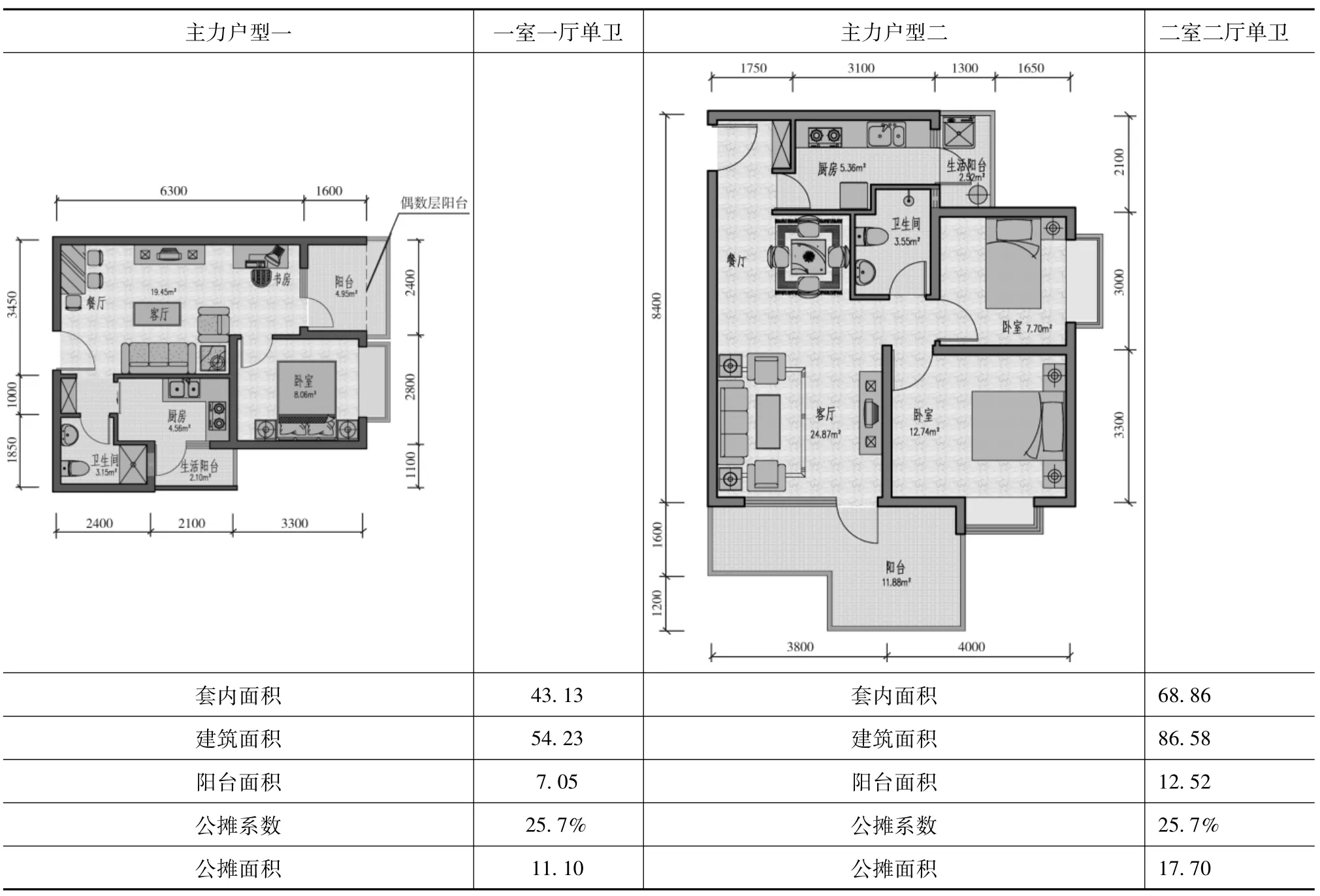

基于以上分析,本項目應定位為小型精品住宅樓盤,通過精致的小戶型及空間設計、精美的外部環境和立面造型等彰顯品質。定位客戶群為喜好神仙樹片區高品質生活方式、年齡在20~30歲左右的青年一代或小型家庭(丁克家庭或還未有孩子的兩口之家),以滿足他們享受高品質片區的配套服務,感受尊貴人文氣氛的心理訴求。戶型設計以小面積戶型為主打:一室單衛戶(60m2)占比例最大,二室單衛戶(80m2)其次,只配有少量兩室兩衛戶(100m2),此戶型面積配比也滿足了國家要求開發小面積住宅的要求。

1.2.3 商業市場定位及業態分析

規劃要求小區用地兼容10%的商業,以住宅底層商業服務網點的性質設于建筑物首層。商業服務網點層高4.45m,只能允許設置生活百貨類小型商業或咖啡館、茶坊等休閑性商業業態。考慮到商業銷售成為該樓盤的主要利潤來源,在滿足建筑密度小于25%前提下,最大化商業面積是設計力求做到的。如果只沿項目兩側道路布置商業,則商業面積太少且進深過深,不利于商業的銷售效益。而臨近的新里維多利亞公寓為純住宅形式,沒設底層商業鋪面,只在距本地塊300m處,設有一中型集中商業樓,如本小區只沿街設置生活百貨類商鋪勢必因經過性人流過少而成為無人氣的死鋪面。

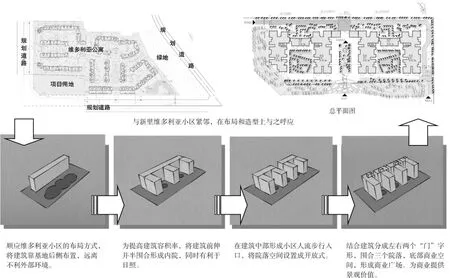

因此在本設計中為解決上述問題,大膽打破小區的傳統設計思路,將小區常用的內向院落式布局反向運用,將內部資源外部共享——即將建筑圍合的內院對外敞開,以形成外向的開放式空間:將建筑圍合的外向院落設置成商業廣場,將商業消費人流引入,并結合10m綠化帶配置優美的綠化景觀,為設置休閑性商業業態提供室外場地。同時該休閑性商業業態(如茶館、咖啡,酒吧等)也能彌補該片區缺乏休閑商業的缺陷,同時滿足了小區目標客戶群的日常消費需求。

2 總平面規劃

總平面規劃設計中,考慮到城市風貌的協調統一,本項目不僅與臨近小區在總體布局及建筑造型上相呼應,且也可借勢提升項目的關注度,在總體布局上采取順應新里維多利亞小區嚴謹的布局方式:在滿足日照要求的前提下,以平行新里維多利亞小區住宅樓的方式,并結合外向開放式商業廣場的布局,采用兩組半圍合的“門”字形院落布局。此種布局不僅能使住宅獲得最大日照率,且使住宅盡量遠離外部不利噪音干擾。兩組“門”字形院落圍合形成三個庭院空間,樓間距均大于27m,保證了每戶都有開敞的視線,參見圖1。

圖1 小區開放格局形成構思

交通組織中將人流主入口設于小區兩個“門”字形塔樓正中,與縱向綠化內院結合形成步行景觀帶,路面設硬質鋪地,平時作為人流主通道,緊急時可通消防車。主要車行出入口設于基地兩側,為4m單向車道,并在出入口附近設地下車庫出入口。

3 平面設計

戶型平面設計中,核心筒的設計和布置是重點。考慮到住宅入口在小區后部,且要留出大面積可采光面給住宅,所以核心筒考慮放在“L”形平面內轉角處,并形成“L”形內廊,以聯系各戶。一室戶所占比例較大,以魚排狀分布于內廊兩側,平面規整,單面采光。一室戶面積雖小,但功能空間完善,每戶均有客廳、臥室、廚、衛、客廳陽臺和生活陽臺,并設計出了一個相對獨立的小空間,可做為書房,結構設計中為保證小戶型住宅空間的可變性,將剪力墻規整布置于戶間分戶墻上,讓套內空間可變性不受結構影響。二室戶分布于“L”形平面端部,可利用轉角兩面通風采光,其最大特色是將客廳陽臺加大至3.0m×2.7m,可形成完整的活動空間,滿足成都人喜歡在陽光下休閑活動的生活方式。三室戶條件最好,放于“L”形短肢處,兩面對向通風、采光,并加設了入戶花園,提供更高生活品質,參見表1。

4 立面設計

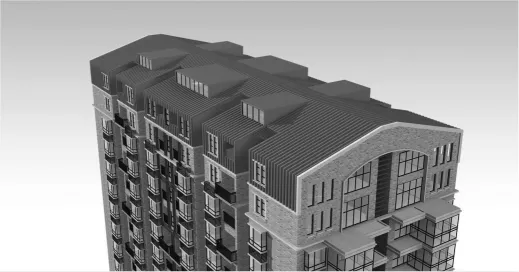

立面設計采用借勢手法,借用與新里維多利亞小區相似的新海派建筑風格,將歐式風格、自然風格和現代風格相結合,形成兼具儒雅俊秀與現代時尚的建筑氣質。此種造型既與臨近小區在氣質上相呼應,又體現出自己的特色,同時多風格建筑造型方式的結合也能滿足商業所需要的氛圍,也適應住宅目標客戶群的品質需求,參見圖2。

表1 主力戶型平面及指標(m2)

圖2 小區透視圖

(1)正面:墻身采用歐式三段式劃分,頂部采用歐式傳統建筑屋頂的變形處理,將坡頂與部分垂直墻體結合,加大了屋頂部分的分量,使整個建筑比例更合適。中部以線腳與頂部相區分,在相同的水平韻律中加入鋼構架,以強化重點,形成視覺中心。底部采用暗深紅色,局部線腳升高以提高底部尺度,與整體協調。

(2)側面:山墻面因與主干道正對,反而成為主要立面,設計中以斜頂山墻、弧形窗、大玻窗等簡單而強烈的構成元素組成,局部以紅色鋼制百葉裝飾,形成視覺亮點。

(3)材質與色彩:屋頂采用灰黑色自然磚,墻面采用自然磚與石材相結合,局部加以黑色鋼結構,紅色鋼制百葉點綴,在自然風格的粗糙感與現代元素的精致感間形成對比。

(4)細部處理:屋頂采用青灰色磚豎向鋪貼形成仿瓦楞式的效果。充分利用航空限高和坡頂的空間,將屋頂局部做成躍層空間,參見圖3。

圖3 局部屋頂鳥瞰圖

通過以上設計思路的層層深入,建筑產品最終實現了對自然資源的最合理有利的運用,同時在房產市場上也獲得很好的商業效益,最終也讓設計人員找到了正確有效的設計方法。