無創血流動力學監測在腎移植受者中的應用及護理

王惠英 劉榮 李寧 郭文萍

腎移植是目前治療終末期腎病的主要方法,但慢性腎功能衰竭患者大多病程較長,全身情況較差,多數合并心臟擴大、左心室壁肥厚、心功能不全等心臟結構及功能異常的表現,且隨時間的推移而加重[1]。因此,腎移植術后應用血流動力學監測及時評估受者心、腎功能并指導補液十分重要,還可為術后尿量異常受者補液提供數據支持。山西省第二人民醫院腎移植透析中心自2013年4月以來應用Dash 3000無創血流動力學監測系統(美國GE公司)監測腎移植受者術后早期的血流動力學變化,在預防心血管事件的發生和指導補液方面取得較好的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

2013年4月至7月,對本中心32例腎移植受者術前24 h及術后行無創血流動力學監測,其中男性20例,女性12例,平均年齡(37±15)歲,平均身高(168±5)cm,體質量32~91 kg。受者原發病為:慢性腎小球腎炎28例、糖尿病腎病2例、高血壓腎病1例、腎病綜合征1例。32例受者均接受尸體腎移植,手術均成功,未發生手術相關并發癥。

1.2 監測方法

刮凈傳感器放置區域的毛發。用75%乙醇徹底清潔選定部位皮膚表面,確保除去所有油性殘留物、皮膚研磨劑,避免產生干擾信號。皮膚完全干燥后,將頸部傳感器沿耳垂正下方頸部兩側垂直放置,胸部傳感器放置于兩側腋中線劍突水平,兩組傳感器必須對面放置(呈180°)。

1.3 監測指標與時間

常規參數:心率、血壓、平均動脈壓;左心泵血功能:心輸出量、心臟指數、每搏輸出量、每搏指數;左心室收縮功能:加速指數、速率指數、收縮時間比率、射血前期、左心室射血時間;前后負荷指標:胸腔液體量(thoracic fluid content,TFC)、體循環血管阻力、體循環血管阻力指數。腎移植術前24 h行血液透析前監測1次,術后48 h內每2小時監測1次,術后5,10,21 d每天監測1次。

1.4 護理

1.4.1 操作前的護理

操作前做好健康宣教,告知受者監測目的以及操作是無創的,消除受者緊張情緒,避免由于受者過度緊張而影響監測結果。開始監測前準確輸入每位受者身高、體重、性別、年齡等信息。

1.4.2 監測中的護理

監測中經常檢查電極片的貼服情況,并保持清潔,受者出汗較多時及時更換電極片。注意導聯放置位置,避免牽拉、折疊及受壓,避免造成受者皮膚損傷。使用專用的血壓袖帶,經常檢查袖帶位置及松緊度。測量血壓時受者的胳膊要保持靜止、放松狀態,測量中確保袖帶管不受擠壓,以免造成誤差。

1.4.3 一般護理

保持床單元整潔、各管道擺放有序,避免各管道間相互牽連。當需監測下一位受者時,需及時更改受者信息以免造成測量數據的錯誤。受者監測時需保持平靜,出現顫抖、躁動、劇烈咳嗽時停止數據采集,可在心理安撫后重新測量。

1.5 補液原則

1.5.1 術前受者容量負荷的評估和控制

術前24 h內所有受者均需進行血液透析治療。根據術前無創血流動力學監測的TFC水平及受者體質量決定脫水量,透析后男性和女性受者的TFC水平分別控制在40 mL和30 mL左右。受者術后返回病房時,了解其術中補液量、失血量和尿量。

1.5.2 術后基本補液原則

采用量出為入、糖鹽交替的循環補液原則,補液輸入的糖與鹽總體比例應維持在1∶2。每天監測電解質3次,根據血清鉀離子水平適當給予10%氯化鉀溶液30~50 mL。受者排氣前每3小時監測血糖1次,根據血糖水平調整胰島素用量。

1.5.3 補液量的調整方案

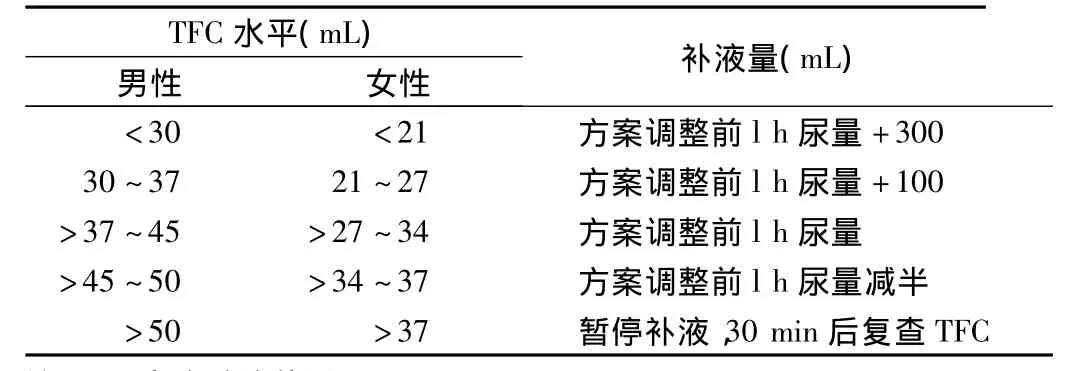

根據TFC水平調整補液,具體方案見表1。同時結合其他參數對該方案做出調整。

表1 基于TFC水平的腎移植受者術后補液量調整方案

2 結果

監測結果顯示,32例受者術前24 h均未發生急性左心功能不全、惡性室性心律失常或其他惡性心血管事件。術后48 h內發生左心室收縮功能異常8例,左心室泵血功能異常14例,前負荷異常12例,根據監測結果及時給予針對性治療和補液。5例左心室收縮功能異常受者在術后1周內得到糾正,其余3例在術后21 d出院時仍未完全糾正,但較術后明顯好轉。12例左心室泵血功能異常受者在術后5 d恢復正常,1例于術后10 d得到糾正,1例在術后21 d出院時仍未完全糾正,但較術后明顯好轉。前負荷異常受者均于術后18 h得到糾正。術后3例受者出現尿量減少,根據監測結果,2例考慮為補液量不足,加強補液治療后得到及時糾正;1例TFC偏高,結合彩色多普勒超聲檢查結果考慮為移植腎急性排斥反應,給予抗排斥反應治療后尿量恢復正常。

3 討論

目前臨床針對危重患者普遍采用的血流動力監測手段是Swan-Ganz導管監測,該檢查有導致創傷、感染、出血的風險,且操作復雜、費用昂貴,增加患者的痛苦及經濟負擔。無創血流動力學監測儀基于生物電阻抗法原理,記錄由于心臟收縮、主動脈射血所致胸腔阻抗變化,利用生物阻抗波形成的微分值,提供反映左心室泵血功能及收縮功能的參數以及TFC等血流動力學指標。無創血流動力學監測評價心功能的準確性和重復性已被證實[2-6],是一種無創、經濟、簡單的測量方法。其測量時間為30~60 s,比Swan-Ganz導管的5 min明顯縮短,更能滿足臨床對血流動力學變化的監測要求且操作簡便[7]。

左心功能不全及充血性心力衰竭是慢性腎功能衰竭常見并發癥,因此對腎移植受者血流動力學變化做出及時、準確的評估,并據此制定合理的補液措施十分必要[8]。既往補液依據主要為患者尿量、心率、血壓等生命體征的變化,但很多重癥患者心率、血壓在代償期可處于正常水平,一些移植腎功能延遲的受者尿量較少,依靠體征和主訴對血流動力學異常進行早期診斷是比較困難的。病情進展到一定階段后可能容易進行診斷,但此時可能錯過最佳治療時期。因此通過血流動力學監測早期診斷心血管系統的病理生理變化很有意義,且應優先選擇無創、經濟、簡單的監測方法。

雖然無創血流動力學監測不能直接測量前負荷和血管外肺水含量,但可反映胸腔積液和胸腔含水狀態。本研究中,我們將TFC與每搏輸出量結合起來分析用來估計容量狀態,如低TFC和低每搏輸出量提示低容量狀態;高TFC和低每搏輸出量提示心功能不全或胸腔積液;高TFC和高每搏輸出量提示高容量狀態。TFC也可和其他指標結合,指導補液:若監測到心輸出量低于正常值,體循環血管阻力及體循環血管阻力指數高于正常值,應考慮血容量過多,即使TFC不高,也應暫停補液,給予利尿等治療;若心輸出量、心臟指數低于正常值,考慮受者心功能欠佳,即使TFC不高,也應適量減少補液量,以避免心功能衰竭的發生。

綜上所述,無創血流動力學監測可為臨床提供有效的觀測指標,有助于預防腎移植受者術后心力衰竭及惡性心血管事件的發生,能夠為補液方案的制定與調整提供依據。尤其對于腎移植術后少尿的受者,無創血流動力學監測可幫助我們直觀、及時地判斷容量狀態。此外,該監測系統操作簡便,醫護人員經過培訓可以很快掌握操作方法。遺憾的是無創血流動力學監測對右心功能的評估是一個盲區,有待進一步研究。

1 郭安民,何淑媚,杜威宇,等.腎移植后移植腎血流灌注與左心功能相關性分析.現代臨床醫學生物工程學雜志,2004,10(4):303-305.

2 萬偉民,劉芳平,王紀紅,等.冠心病無創心功能監測90例臨床分析.中國心血管雜志,2005,10(5):366-367.

3 賈鳳玉,孟建中,王素霞,等.Bioz.com數字化監測系統在血液凈化中心的應用價值.中國血液凈化,2011,10(11):599-601,633.

4 楊佳勇,盧君強,劉巖松,等.無創氧動力學監測在ICU危重病人早期氧復蘇治療中的作用.中國急救醫學,2005,25(5):365-366.

5 武若君,王亞真,白秉學,等.肝移植后早期血流動力學的監測.中國組織工程研究與臨床康復,2009,13(18):3451-3454.

6 馬立業.無創血流動力學監測儀的工作原理、參考意義和臨床價值.中國心血管雜志,2008,13(1):72-73.

7 沈洪.急危重癥中無創血流動力學監護的臨床應用.中國危重病急救醫學,2003,15(3):190-192.

8 李曉利,王強,武若君,等.應用無創血流動力學監測儀評估腎移植患者手術前后血流動力學改變.中國組織工程研究與臨床康復,2008,12(5):845-848.