蓋州灘沉積特征及其沉積動力學意義*

陶常飛,亓發慶,王方旗,董立峰,呂京福

(國家海洋局 第一海洋研究所,山東 青島266061)

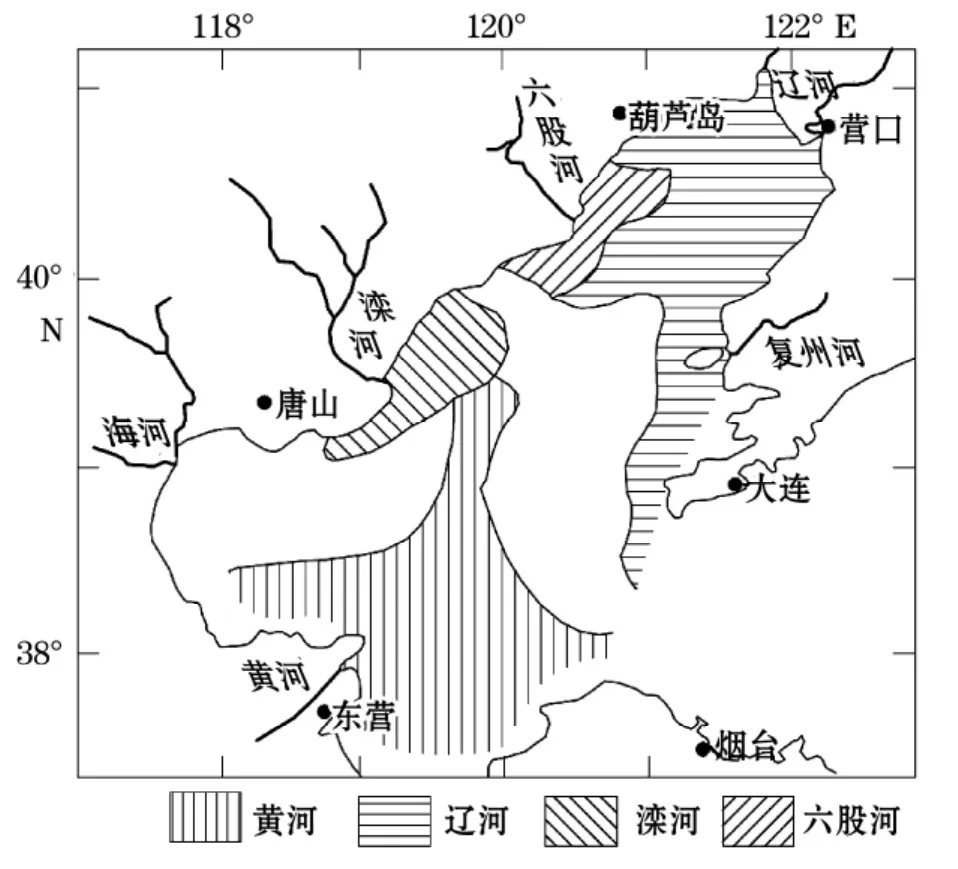

蓋州灘位于遼河(雙臺子河)口門外(圖1),近南北走向,長13.5 km,最大寬度5 km,平面輪廓呈兩端尖、中間寬的紡錘形,高潮淹沒,低潮出露。灘頂表面覆蓋砂質粉砂,邊緣部分為砂和粉砂,其平均粒徑為4.11,分選由好到差[1]。

蓋州灘的形成主要是遼河及附近大凌河、小凌河等徑流所攜泥沙在河口海域沉積形成,其形成過程受河道變遷導致的的泥沙來源變化、遼東灣北岸流場結構等因素影響。利用研究區內的海洋油氣資源開發過程中積累的大量鉆孔、地球物理資料,篩選蓋州灘不同區域的典型地球物理資料,以蓋州灘晚更新統地層為研究對象,分析蓋州灘地層沉積特征,研究蓋州灘形成過程中的控制因素,為多年來關于遼東灣環流的爭論提供地質意義的證據。

圖1 研究區位置示意圖Fig.1 Location of the sduty area

1 沉積環境演變

末次冰盛期以來,海平面上升后形成的環流結構、近現代時期遼河河口變遷是塑造蓋州灘的主要因素。

1.1 末次盛冰期以來古環境演變

晚更新世的15~22 ka B.P.,屬于末次冰期盛冰期,氣候寒冷,海平面處于最低位置,海水退出渤海,遼東灣裸露成平原,發育大量古河道,沉積了渤海盆地的第二陸相層,由淺黃和黃色粉砂、粉砂質細砂和細砂組成。全新世冰后期,氣候逐漸轉暖,冰雪消融,海平面回升,發生海侵。大約在8.5 ka B.P.,海水侵入渤海和遼東灣;約在6~7 ka B.P.左右海水淹沒到最大范圍,此后海平面略有下降,但總體處于相對穩定狀態,現今的海陸格局以及海洋流場結構形成[2]。

1.2 遼河河口變遷

海陸以及流場格局既已形成,泥沙入海口位置則成為控制塑造岸線形態、海底水深地形演變的又一重要因素。歷史上,遼河河道經歷多次變遷,尤其是近代以來,日益頻繁的人類活動對遼河下游河道的變遷起到了重大影響,其中1894年的“減河”以及1958年的堵截外遼河便深刻的改變了遼河下游河道及河口地區的自然格局。

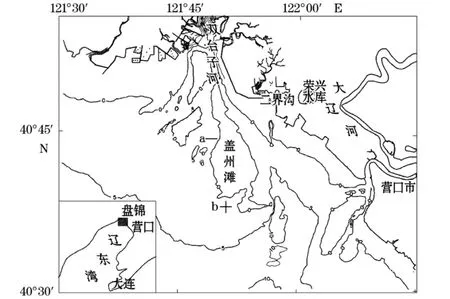

據《奉天通志》卷70載,清咸豐十一年(1861年):“遼水盛漲,右岸冷家口潰決,順雙臺子潮溝刷成新槽,分流入海,是為減河之起始…”。光緒二十年(1894年)疏浚開挖新河15 km,雙臺子河鑿通,河水在盤錦灣入海。建國后1958年為了使遼河干流和渾、太河洪水能分別暢排入海,也為滿足三岔河地區的排澇要求,在六間房堵截了外遼河,將遼河干流來水全部引向雙臺子河從盤山入海,遼河又完成一次大的西遷[3](圖2)。

諶艷珍等[3]對遼河口不同時期地形圖、衛星遙感影像的研究表明(如圖2所示),雙臺子河行水后,徑流所攜帶大量泥沙在盤錦灣內沉積成陸,致使盤錦灣面積急劇縮小,并最終消失。入海泥沙在潮流作用下在河口地區快速堆積,形成諸多淺灘,蓋州灘即是其中之一。至此,現今遼河河口地區地形、地貌格局基本形成。

圖2 近百年來遼河口海岸線的變遷Fig.2 Century's changes of coastline of Liaohe Estuary

2 蓋州灘淺層地層沉積特征

通過對遼河口海域大量的鉆孔、地球物理等資料分析研究,并結合國內外學者的相關研究成果,蓋州灘的晚更新統地層可劃分為潮灘相、淺海相[1]。

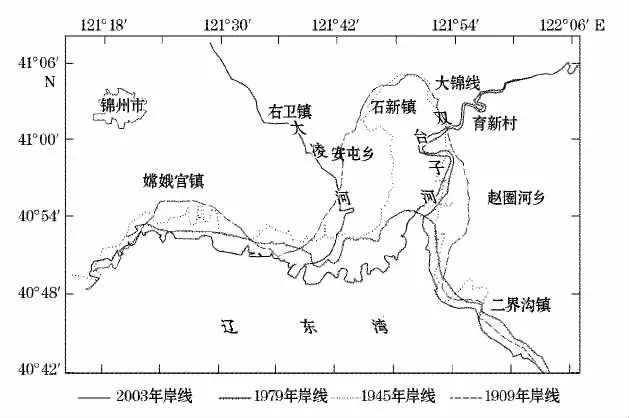

潮灘相廣泛出露于海底,厚度介于2~5 m,整體呈北厚南薄的趨勢,即由蓋州灘北部水深較淺處向南,隨水深逐漸加大,厚度逐漸減小,特殊地貌區,如潮道,厚度較小,甚至缺失。該層沉積主要為青灰色、灰白色黏土質粉砂和砂質粉砂。聲學剖面上反射能量強,沉積結構為水平平行層理或微斜層理,頂超于下覆淺海相地層。淺海相地層物質組成主要為青灰色粉砂質黏土和黏土質粉砂,以夾層及互層形式出現,厚度介于10~18 m。聲學剖面上反射能量強,沉積結構為前積斜層理,主要表現S型層理和交錯層理,總體傾角1°~2°,且不同層理間多呈斜交接觸,說明地層在形成過程過程中徑流輸沙量在時間分布上不穩定。這與雙臺子河輸沙量的年內分布不均、年際變化懸殊的特點相對應。雙臺子河口、蓋州灘西側層理傾斜角度較大,傾向E(圖3a,剖面位置見圖1);至蓋州灘東側,沉積層理角度逐漸減小,且傾向因為蓋州灘東側大型潮道的存在而轉向NE(圖3b,剖面位置見圖1);蓋州灘南側區域斜層理傾角更小,一般小于1°,傾向亦隨岸線變化而轉向SE。

圖3 蓋州灘典型地層聲學剖面Fig.3 The typical Sub-bottom profile of Gaizhou Shoal

3 蓋州灘的沉積動力學意義

遼河口位于遼東灣頂部,平均潮差2.7 m,屬中等潮差河口。與潮流相比,遼河口海域余流量值較小,但其具有單向流動的特征,故與河口和近岸水域的泥沙輸運、地形塑造等關系密切。由于余流很弱,相應的環流也很弱。渤海表層層流受風的影響比較大,有時候環流也顯得不穩定。但結合水文狀況的分析,或用數值計算方法,一個相對穩定的弱的環流是確實存在的[5],即遼東灣環流。

3.1 遼東灣環流的研究現狀

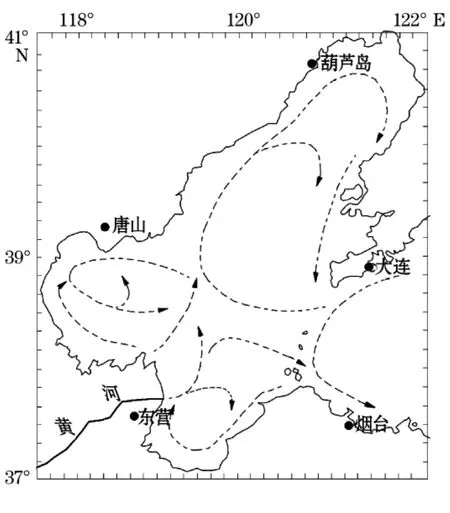

“環流”系指一個海區氣候式海流的平均狀況,即構成該海區海水總循環的模式。早在1934年,日本學者宇田道隆就提出“黃海暖流余脈”經由渤海海峽北部進入渤海,向西可伸入到渤海西岸附近,遇到海岸受阻而分為南、北兩支,其中北支沿渤海西岸北上進入遼東灣西岸,構成一個遼東灣內的順時針式的環流。

圖4 渤海環流示意圖Fig.4 The ocean circulation in Bohai Sea

1958—1959年全國海洋調查也給出了相似的結論:由渤海海峽深人到渤海的高鹽水,在絕大多數情況下分成南北兩支,北支沿遼東灣西岸北上,而遼東灣的低鹽水主要來自遼河口沿東岸南下,這樣在遼東灣和渤海中部便形成一個順時針向的環流。徐如彥等[6]根據渤海72個石油平臺、站點測流資料的分析,發現遼東灣北部的順時針向的渦旋運動,方越等[7]、趙保仁等[8]和黃大吉等[9]做運用數值模型對冬季渤海環流的生成機制進行了模擬,模擬結果表明,呈順時針方向流動的環流確是存在的(圖4),而且還認為該環流至少在冬季是風生的(如圖4所示)。然而,近年來眾多學者(梁書秀等[10]和王輝等[11])對渤海余流的數值計算結果均顯示遼東灣內的環流呈逆時針流動,與實測結果存在較大出入。江文勝等[12]通過分析人工水母在渤海夏季進行的底層環流的Lagrange觀測,也認為在遼東灣有一個逆時針的環流。但至今關于遼東灣環流結構未得出一致結論。

3.2 蓋州灘淺地層的沉積動力學指示意義

雖然對遼東灣環流的爭論尚不明確,但是沉積物在余流作用下的擴散范圍以及輸運方向在地層中的記錄可以為其提供證據。1894年雙臺子河鑿通行水,大量泥沙在徑流的攜帶下由雙臺子河口入海,在余流作用下懸浮泥沙自河口軸線向東偏移并逐漸沉積,形成蓋州灘。蓋州灘淺海相地層中的沉積層理傾斜特征清晰地記錄了泥沙在蓋州灘形成過程中的輸運方向與路徑。

蓋州灘西側,即雙臺子河口區域的淺地層聲學資料顯示,淺海相地層沉積層理傾向E(圖3a),而蓋州灘南側區域的地層記錄中斜層理傾向則轉向SSE(圖3b)。傾向的轉變表明了泥沙在輸運沉積過程中所受環境動力條件的改變。雙臺子河鑿通行水之前,研究區內的泥沙主要來自于西側大凌河和小凌河。兩河入海泥沙中的粗粒組分在雙臺子河以西,主要是大凌河以西20 km岸段沉積,造成了該部分岸段岸線以150~350 m/a的速度向海淤進[13];而細粒組分則在波浪、潮流、環流等作用下向東遷移,微弱的影響著雙臺子河口的沉積格局。1894年雙臺子河鑿通行水,徑流攜帶大量泥沙入海,泥沙入海后波浪、潮流等動力因素的作用下,自雙臺子河口向東輸運,以粉砂為代表的粗粒物質經歷較短距離即沉積,細粒沉積物保持懸浮狀態而在潮流作用下緩慢而持續的向東遷移,至蓋州灘東側海域,因受岸線輪廓影響潮流流向轉向東南方向,相應的余流流向亦向南偏轉,細粒沉積物在南向流的作用下向南輸運。

1968年,盤山閘建成,入海泥沙大部分在閘上河段淤積,加之同期水沙量偏枯,入海泥沙量驟減[3],使得近50 a來,遼河三角洲前緣岸灘總體增長緩慢,并略有侵蝕[14]。例如,1978—1983年,蓋州灘北端萎縮呈尖錐狀,西側沖刷,東南側發生一定速度的堆積,整個沙體顯示出向東南偏移的趨勢[14]。這表明,泥沙入海量減少后,沉積環境發生改變,之前沉積形成的潮灘在波浪、潮流等動力條件的作用下發生垂向沖刷,部分細顆粒物質在水動力作用下會再次起動、向南輸運至深水海域。這也與淺地層剖面揭露的蓋州灘地層特征相吻合,即:蓋州灘西側(圖3a)潮灘相與淺海相地層之間存在一不整合接觸面,表明沉積過程的中斷或沉積環境的改變,而蓋州灘南側(圖3b)的地層剖面中僅揭露以前積層理為代表的淺海相地層,說明該區域沉積過程的連續性。此外,朱龍海通過對遼河口表層沉積物分析,發現蓋州灘中部、東側和西側粒度百分累積曲線均為二段式,由跳躍和懸浮兩部分組成,缺少滾動組分。其中,潮灘西側,跳躍組分約占45%,懸浮組分占55%左右;潮灘中部,跳躍組分約占50%,懸浮組分占50%左右;潮灘東側,跳躍組分約占40%,懸浮組分占60%左右[1]。表層沉積物不同組分在空間分布的變化規律亦反映出泥沙入海后的輸運過程,即入海泥沙在自河口地區向東輸運過程中粗粒成分的逐漸落淤致使跳躍組分質量分數相對減少,而細粒成分則在余流的作用下持續向東輸運,表現為懸浮組分質量分數相對升高。

圖5 渤海入海河流特征礦物分布Fig.5 Typical mineral distribution of main rivers flowing into the Bohai Sea

雙臺子河口沉積物的這一輸運路徑與遼東灣環流在該海域的運動方向相吻合,說明遼東灣內環流是沿順時針方向流動的,至少是絕大多數情況下或泥沙運動凈通量是呈順時針方向運動。由秦蘊珊等給出的渤海各特征礦物分布圖(圖5)可知,遼河特征礦物鉀長石主要分布遼東灣北部區域,并主要沿東岸向渤海南部輸送[15]。這些特征礦物的分布范圍同遼東灣環流的運動方向基本一致,也是遼東灣環流呈順時針運動的有力佐證。至于鉀長石在遼東灣中北部的廣泛分布這一特征,可能與部分學者提出的遼東灣內存在2個次級環流的結論相一致,在此不做具體討論。但是鉀長石在遼東灣中南部僅呈帶狀分布于遼東半島近岸海域,亦可支持遼東灣外緣整體環流呈順時針流動的結論。

5 結 論

我們對前人的研究成果以及蓋州灘典型位置淺地層剖面資料的進行了綜合分析,研究結果表明,蓋州灘的形成演化主要受入海泥沙以及海洋動力環境的影響。

1)自1894年雙臺子河口行水之始,大量泥沙由雙臺子河口入海,在潮流作用下在雙臺子河口快速沉積,形成具有前積特征的淺海相地層,蓋州灘雛形基本形成;之后由于沉積物來源減少,該海域泥沙運動以海底泥沙再搬運為主,前期形成淺海相地層頂部遭受侵蝕,在波浪、潮流等因素的作用下,海底沉積物經歷分選、搬運、再沉積的過程,形成潮灘相地層,頂超于下部淺海相地層。

2)蓋州灘的平面分布特征及其地層中記錄的沉積特征表明,入海泥沙在近岸余流作用下自雙臺子河口向東輸運,至蓋州灘東側海域后受岸線輪廓影響轉向南。這說明遼東灣北部海域余流呈順時針方向流動的,至少是絕大多數情況下或泥沙運動凈通量是由西向東運動。這可為當前關于遼東灣環流的爭論提供佐證。

:

[1] ZHU L H,WU J Z,QI F Q.Evolution of tidal deposition systems in Liaohe River delta[J].Marine geology and Quaternary Geology,2007,27(2):17-22.朱龍海,吳建政,亓發慶.現代遼河三角洲潮流沉積[J].海洋地質與第四紀地質,2007,27(2):17-22.

[2] WANG M T,ZHUANG Z Y,GE S L,et al.Sediment Charaeteristics of the Shallow Buried Paleo-Channels in the North-central Liaodong Bay and Their Negative Effects on Nautical Engineering[J].Journal of Oceanography of Huanghai and Bohai Seas,2000,18(2):18-24.王明田,莊振業,葛淑蘭,等.遼東灣中北部淺層埋藏古河道沉積特征及對海上工程的影響[J].黃渤海海洋,2000,18(2):18-24.

[3] PAN G E.Preliminary study on evolution and management of the Liaohe estuary[J].Journal of Sediment Research,2005,(1):57-62.潘桂娥.遼河口演變分析[J].泥沙研究,2005,(1):57-62.

[4] CHEN Y Z,FANG G Z,NI J,et al.Research on century's changes of coastlines of Liaohe Estuary[J].Journal of Marine Sciences,2010,28(2):14-21.諶艷珍,方國智,倪金,等.遼河口海岸線近百年來的變遷[J].海洋學研究,2010,28(2):14-21.

[5] SU J L,YUAN Y L,NI Y F,et al.China's offshore hydrologyl[M].Beijing:Ocean Press,2005:190-192.蘇紀蘭,袁業立,倪岳峰,等.中國近海水文[M].北京:海洋出版社,2005:190-192.

[6] XU R Y,ZHAO B R,HUANG J Z,et al.The mean residual circulations in the Bohai Sea[J].Marine Sciences,2006,30(11):47-52.徐如彥,趙保仁,黃景洲,等.渤海的平均余環流[J].海洋科學,2006,30(11):47-52.

[7] FANG Y,FANG G H,ZHANG Q H.Numerical simulation and dynamic study of the wintertime circulation of the Bohai Sea[J].Chinese Journal of Oceanology and Limnology,2000,8(1):1-9.

[8] ZHAO B R,CAO D M.Dynamic analysis and numerical modeling of forming mechanicsms of winter circulations in the Bohai Sea[J].O-ceanology et Limnologia Sinica,1998,29(1):86-95.趙保仁,曹德明.渤海冬季環流形成機制的動力學分析及數值研究[J].海洋與湖沼,1998,29(1):86-95.

[9] HUANG D J,CHEN Z Y,SU J L.The application of HAMSOM in Bohai Sea mode I.The interaction between wind-driven current and tidal current[J].Acta Oceanologica Sinica,1996,18(5):1-13.黃大吉,陳宗鏞,蘇紀蘭.三維陸架海模式在渤海中的應用I.潮流、風生環流及其相互作用[J].海洋學報,1996,18(5):1-13.

[10] LIANG S X,SUN Z C,NAKATSUJI K,et al.Research on typ ical res idual c ircula tion and its driving factors in the Bohai Sea[J].Journal of Dalian University of Technology,2006,46(1):103-110.梁書秀,孫昭晨,NAKATSUJI Keiji,等.渤海典型余環流及其影響因素研究[J].大連理工大學學報,2006,46(1):103-110.

[11] WANG H,SU Z Q,FENG S Z,et al.The numerical calculation of the wind driving-thermohaline-tidal Lagrange residual current[J].Acat Oceanologica Sinica,1993,15(1):9-21.王輝,蘇志清,馮士笮,等.渤海三維風生-熱鹽-潮致Lagrange余流數值計算[J].海洋學報,1993,15(1):9-21.

[12] JIANG W S,WU D X,GAO H W.The Observation and Simulation of Bottom Circulation in the Bohai Sea in Summer[J].Journal of Ocean University of Qingdao,2002,32(4):511-518.江文勝,吳德星,高會旺.渤海夏季底層環流的觀測與模擬[J].青島海洋大學學報,2002,32(4):511-518.

[13] SONG Y X,ZHAN X W,WANG Y G.The sedimentary characteristics of eastuary in northen of Liaodong Bay[J].Acta Oceanologica Sinica,1997,19(5):145-149.宋玉香,戰秀文,王玉廣.遼東灣北部河口區現代沉積特征[J].海洋學報,1997,19(5):145-149.

[14] Bao Y E,Huang S G.Sedimentary Features of Lioahe Estuary and the Evolution of Dynamics of the Tidal Banks[J].Acta Oceanologica Sinica,1993,11(2):105-112.鮑永恩,黃水光.遼河口海口沉積特征及潮灘動態預測[J].沉積學報,1993,11(2):105-112.

[15] QIN Y S,ZHAO Y Y,ZHAO S L,et al.Bohai Sea Geology[M].Beijing:Science Press,1985.秦蘊珊,趙一陽,趙松齡,等.渤海地質[M].北京:科學出版社,1985.

[16] FU W X,LI G T,HE B L,et al.The geomorphic characteristics of the tidal flat in Liaodong bay[J].Acat Oceanologica Sinica.1993,15(1):71-83.符文俠,李光天,何寶林,等.遼東灣潮灘及濱下動力地貌特征[J].海洋學報,1993,15(1):71-83.

[17] TIAN L Z.Current research of sequence stratigr aphy in eastern China shelf since the last glacial maximum[J].Geological Survey and Research,2008,31(4):328-332.田立柱.末次冰盛期以來中國東部陸架層序地層研究現狀[J].地質調查與研究,2008,31(4):328-332.

[18] ZHU Y R.A Numerical Simulation Study on Evolution Process of the Tide and Tidal Current on the Continental Shelves of the Bohai Sea,Yellow Sea and East China Sea Since the Last Deglaciation[J].Journal of Ocean University of Qingdao,2002,32(2):279-286.朱玉榮.末次冰消期以來渤、黃、東海陸架潮汐、潮流演變過程模擬研究[J].青島海洋大學學報,2002,32(2):279-286.