資源枯竭城市轉(zhuǎn)型生態(tài)足跡分析——以徐州市賈汪區(qū)為例

朱 琳,卞正富,趙 華,余 健

(中國礦業(yè)大學(xué)國土資源研究所,江蘇 徐州 221116)

1 引言

生態(tài)足跡方法能夠直接或間接地量化人類需求和自然再生產(chǎn)能力[1-2],測算在當(dāng)前技術(shù)水平下人類對生態(tài)系統(tǒng)資源與服務(wù)的需求[3],從消費(fèi)角度闡述人類活動處在未超出或超出自然生態(tài)系統(tǒng)再生產(chǎn)能力的程度[1,4-5],是一種衡量可持續(xù)發(fā)展程度的生物物理方法。目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在不同尺度和區(qū)域的可持續(xù)研究中,但是針對資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型期的研究較少。

資源型城市是因資源開采或資源產(chǎn)業(yè)興建和發(fā)展而來,相比一般城市而言,自然資源需求和利用量較大,受資源約束影響較顯著。資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型旨在突破資源約束瓶頸,協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)安全,因此,從生態(tài)角度定量衡量資源型城市轉(zhuǎn)型的可持續(xù)性尤為必要[6]。傳統(tǒng)可持續(xù)研究方法多聚焦在經(jīng)濟(jì)層面,忽略了生態(tài)可持續(xù)性,生態(tài)足跡法可以反映城市發(fā)展生物物理特征和自然生態(tài)系統(tǒng)的延續(xù)性,側(cè)重城市發(fā)展的生態(tài)可持續(xù)性,適用于生態(tài)環(huán)境敏感的資源枯竭型城市。

本文應(yīng)用傳統(tǒng)生態(tài)足跡法[7-8]和三維生態(tài)足跡法[9-10],以資源枯竭型城市徐州市賈汪區(qū)為例,從空間和時間角度分析煤炭城市轉(zhuǎn)型期的可持續(xù)性,回答已有文獻(xiàn)很少涉及的從時間角度考察生態(tài)足跡的問題:(1)城市發(fā)展實(shí)際需要多少生產(chǎn)性土地,及城市生態(tài)承載力大小;(2)在當(dāng)前技術(shù)條件下,自然系統(tǒng)要使用多長時間能生產(chǎn)出當(dāng)前人類消費(fèi)的生物生產(chǎn)量。同時這也是Niccolucia在2009年提出的三維生態(tài)足跡法首次應(yīng)用在資源型城市[9-10],為資源型城市轉(zhuǎn)型可持續(xù)研究提供了新的研究視角。

2 研究方法

本文將Wackernagel等提出的生態(tài)足跡法[1,7-8,11]暫且稱為傳統(tǒng)生態(tài)足跡法(EFclassical),即將各種能源和資源消費(fèi)項(xiàng)目折算為生產(chǎn)性土地,分別為耕地、草地、林地、水域、建筑用地和化石能源用地,計(jì)算公式為:

式1表示城市生態(tài)足跡總量EF(hm2),其中,Si表示生產(chǎn)性土地總面積; yi代表產(chǎn)量因子,采用全球平均產(chǎn)量[12];ei代表均衡因子(下同),采用Wackernagel等[12]和徐中民等[13]的計(jì)算結(jié)果,其中耕地和建筑用地為2.8,林地為1.1,草地為0.5,化石能源用地為1.1,水域?yàn)?.2;Ci表示消費(fèi)物品總量,Yi代表土地產(chǎn)量的均衡因子。式2中,EC在本文是指扣除生物多樣性保護(hù)面積后的可利用生態(tài)承載力(hm2),A表示地類面積,12%是生物多樣性保護(hù)面積比重。

人均生態(tài)足跡(ef)和人均生態(tài)承載力(ec)分別通過式3和式4計(jì)算而得,其中Pi表示人口數(shù)量。

當(dāng)生態(tài)足跡大于生態(tài)承載力時,就會出現(xiàn)生態(tài)赤字,反之則出現(xiàn)生態(tài)盈余,即:

傳統(tǒng)生態(tài)足跡法的生態(tài)赤字狀態(tài)可以比作為一個圓環(huán)(圖1),外圓包含的面積表示生態(tài)足跡,內(nèi)圓包含的面積是生態(tài)承載力,外圓和內(nèi)圓面積之差為生態(tài)赤字。

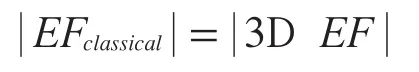

三維生態(tài)足跡法(3D EF)于2009年由Niccolucci提出[9]并應(yīng)用[10]。三維生態(tài)足跡法利用兩種形式表達(dá)人類需求與自然供給的時空關(guān)系,即生態(tài)足跡尺度(EFsize)和生態(tài)足跡高度(EFdepth)。當(dāng)生態(tài)足跡高度大于0時,三維生態(tài)足跡可以看作為圓柱(圖2),圓柱底面表示生態(tài)足跡尺度,其大小等于生態(tài)承載力,代表能為人類提供資源和物質(zhì)的生產(chǎn)性土地面積;圓柱高代表生態(tài)足跡高度,表示在當(dāng)前技術(shù)水平下,以現(xiàn)有土地生產(chǎn)能力需要多長時間才能滿足當(dāng)年城市發(fā)展需要,并彌補(bǔ)目前出現(xiàn)的生態(tài)赤字(式6),當(dāng)生態(tài)足跡高度大于1時,表示當(dāng)前土地面積提供的生物生產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足城市發(fā)展需求。生態(tài)足跡越高時,表明城市的生態(tài)赤字越大,發(fā)展方式越遠(yuǎn)離可持續(xù)。圓柱體積表示生態(tài)足跡總量,即生態(tài)足跡尺度和生態(tài)足跡高度乘積(式7)。

從分析來看,傳統(tǒng)生態(tài)足跡法和三維生態(tài)足跡法得出的生態(tài)足跡總量相等,即:

傳統(tǒng)生態(tài)足跡法從空間角度分析城市發(fā)展中自然資源供需關(guān)系;三維生態(tài)足跡從時間角度,即通過自然生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)生物量滿足城市發(fā)展資源需求所需的時間觀察城市發(fā)展可持續(xù)趨勢,花費(fèi)的時間越長,表明城市對資源透支消費(fèi)嚴(yán)重,城市發(fā)展方式越不可持續(xù)。

圖1 傳統(tǒng)生態(tài)足跡圖示Fig.1 The classically Ecological Footprint mode

圖2 三維生態(tài)足跡圖示Fig.2 3D Ecological Footprint model

3 研究區(qū)概況

賈汪區(qū)位于江蘇省徐州市東北蘇魯兩省交界處,地處東經(jīng)117°17'—117°42',北緯34°17'—34°32',全區(qū)總面積620 km2,人口53余萬。賈汪區(qū)南部屬黃泛沖積平原,地勢平坦,北部為丘陵山區(qū),有主要山峰55座,屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候,具有淮河流域特點(diǎn),冬冷夏熱,四季分明,年平均氣溫14.2 ℃,無霜期280天,全區(qū)多年平均降雨量802.4 mm。

賈汪區(qū)地下煤炭資源豐富,素有“蘇北煤城”之稱。煤田面積202 km2,煤田上方人口共計(jì)26萬余人,近全區(qū)總?cè)丝诘囊话搿W?882年采煤至今已有130余年的開采歷史,曾有年產(chǎn)量120萬t以上的大型國有煤礦5座,年產(chǎn)量20—30萬t的地方煤礦16座,年產(chǎn)量10萬t左右的煤礦229座。2001年“7.22事故”后,因煤炭資源不足,省政府強(qiáng)行關(guān)閉243座煤礦,現(xiàn)僅有徐州礦務(wù)集團(tuán)旗山煤礦還在運(yùn)營。由于長期進(jìn)行煤炭開采和煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展,城市在經(jīng)濟(jì)增長同時,對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生許多負(fù)面影響,特別是自然資源的過度利用。自2001年大規(guī)模關(guān)閉煤礦后,賈汪區(qū)已進(jìn)入城市發(fā)展轉(zhuǎn)型階段,亟需轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式,實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展[14]。

4 結(jié)果與分析

4.1 傳統(tǒng)生態(tài)足跡法

煤炭資源型城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,特別是重工業(yè)發(fā)展對城市經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)尤為突出。首先對賈汪區(qū)2000年來重工業(yè)產(chǎn)值(HIP)占工業(yè)總產(chǎn)值(IP)比重(H)變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。圖3表明,2000—2002年,重工業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比率呈現(xiàn)基本穩(wěn)定的狀態(tài);2003年,重工業(yè)比率急劇下降至谷底,僅占27.17%,主要是很多煤礦關(guān)閉引起相關(guān)行業(yè)的不景氣;2004年,區(qū)政府?dāng)U大招商引資,扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑的局面,使重工業(yè)再次占據(jù)當(dāng)?shù)毓I(yè)的主導(dǎo)地位,至2010年,重工業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的77.83%。

煤礦關(guān)閉后當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展受到重大影響,許多煤礦失去了為當(dāng)?shù)厝藗兲峁┚蜆I(yè)服務(wù)的功能,2000—2007年,賈汪區(qū)人口不增反減,可以看出賈汪區(qū)在轉(zhuǎn)型初期對外來人口吸引力有所下降。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成果累積,對外來人口和投資吸引力逐漸增強(qiáng),2008年后人口又逐漸轉(zhuǎn)入增長態(tài)勢。

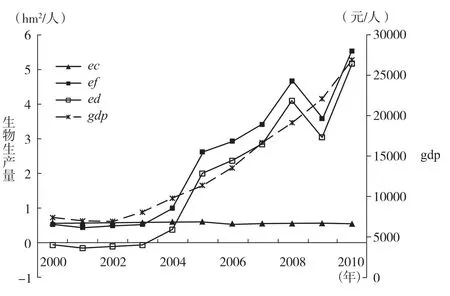

利用傳統(tǒng)生態(tài)足跡法計(jì)算生態(tài)承載力和生態(tài)足跡(圖4)。由于賈汪區(qū)工業(yè)化進(jìn)程和城市擴(kuò)張,耕地面積減少、建設(shè)用地增加,生態(tài)承載力在2000—2010年間呈現(xiàn)緩慢下降趨勢;生態(tài)足跡在2000—2003年間緩慢增長,2004年后開始急劇增長,也在該年開始出現(xiàn)生態(tài)赤字,即生態(tài)足跡超出當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)承載力,說明轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟(jì)發(fā)展對資源消耗強(qiáng)度過大,主要表現(xiàn)為賈汪區(qū)重工業(yè)再崛起和資源型產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張,對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生巨大壓力,不利于資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型進(jìn)程和可持續(xù)發(fā)展[15]。由于賈汪區(qū)在2007和2008年對工業(yè)投資比重有所減少,2009年時出現(xiàn)了生態(tài)足跡降低,但在2010年又恢復(fù)了上升趨勢。

圖3 2000—2010年重工業(yè)產(chǎn)值/工業(yè)產(chǎn)值變化Fig.3 Changes of the ratio of HIP to IP from 2000 to 2010

圖4 2000—2010年賈汪生態(tài)足跡、生態(tài)承載力變化Fig.4 EF and EC changes in Jiawang District from 2000 to 2010

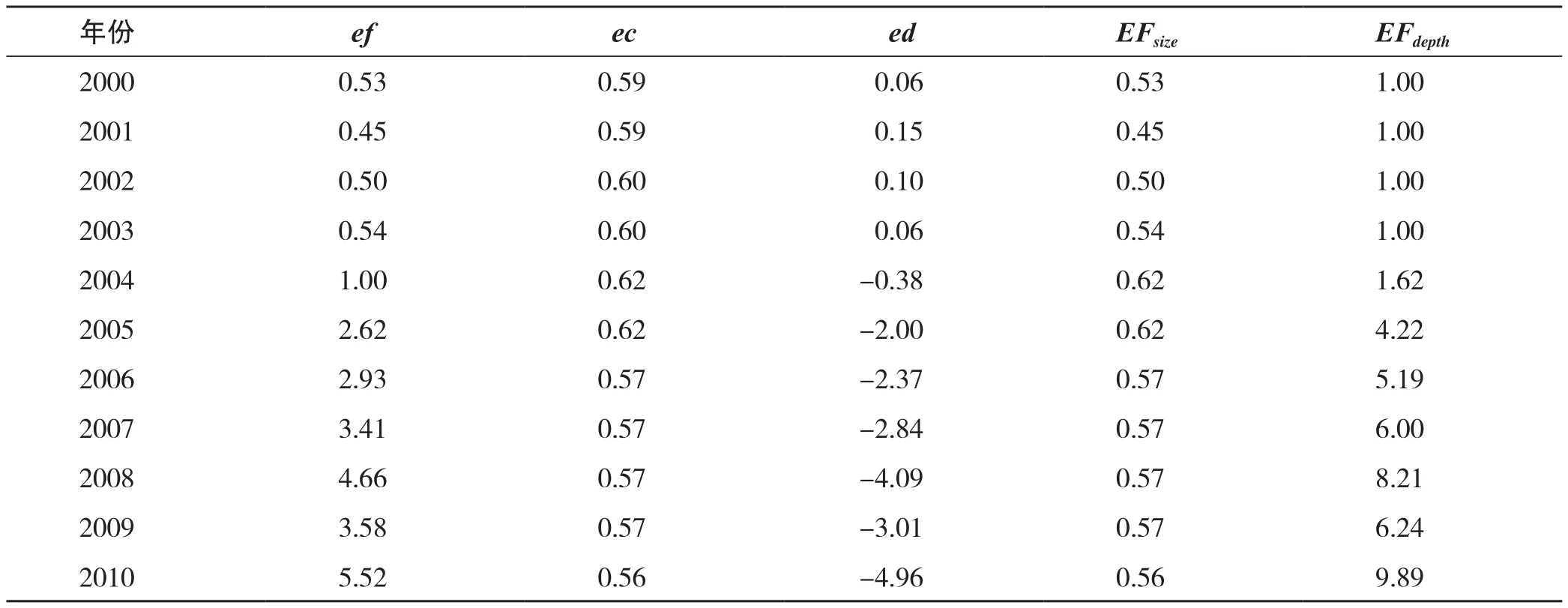

從人均角度看,人均生態(tài)承載力(ec)從2000年至2010年變化不大,人均生態(tài)赤字(ed)亦呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(圖5),原因是人均生態(tài)足跡(ef)大幅增加,通過調(diào)查得知賈汪區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然依賴重工業(yè),尤其是高污染企業(yè),如水泥廠、化工廠、橡膠廠等。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)變化趨勢與人均生態(tài)足跡、人均生態(tài)赤字的變化趨勢相似,從一定程度上可以說賈汪區(qū)是高污染、高消耗的經(jīng)濟(jì)增長方式。

圖5 賈汪區(qū)2000—2010年ef、ec、ed與gdp的變化情況Fig.5 Changes of ef, ec, ed and gdp from 2000 to 2010

4.2 三維生態(tài)足跡法

利用三維生態(tài)足跡核算得知(表1),2000—2003年間,生態(tài)足跡尺度在生態(tài)承載力范圍內(nèi),生態(tài)足跡高度在2000—2003年間為1,說明當(dāng)?shù)啬軌驗(yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展提供足夠的物質(zhì)資源和生物生產(chǎn)量;2004年后生態(tài)足跡尺度與生態(tài)承載力相同,生態(tài)足跡高度開始急劇攀升,也隨之出現(xiàn)了生態(tài)赤字,一方面由于資源枯竭因素對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的滯后效應(yīng),另一方面與2004年大規(guī)模招商引資,引入諸多重工業(yè)有直接關(guān)系。本地煤礦關(guān)閉后,賈汪區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足,地方對重工業(yè)的再發(fā)展為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來推動力量,但同時對資源、生物生產(chǎn)量需求大幅增加。

表1 2000—2010年三維生態(tài)足跡核算表Tab.1 Trends of 3D EF from 2000 to 2010

2004年賈汪區(qū)對資源需求量相當(dāng)于在當(dāng)時技術(shù)條件下自然系統(tǒng)花費(fèi)1.62年時間的生產(chǎn)量;2010年時的生態(tài)資源需求量需要自然系統(tǒng)花費(fèi)9.89年時間生產(chǎn)。可以看出,賈汪區(qū)近年來的發(fā)展嚴(yán)重超出自然生態(tài)系統(tǒng)供給能力,在一定程度上影響了后代人對自然資源的使用權(quán)利。從另一方面看,當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式仍然高度依賴資源、過多發(fā)展資源消費(fèi)型產(chǎn)業(yè),并沒有真正轉(zhuǎn)型升級。

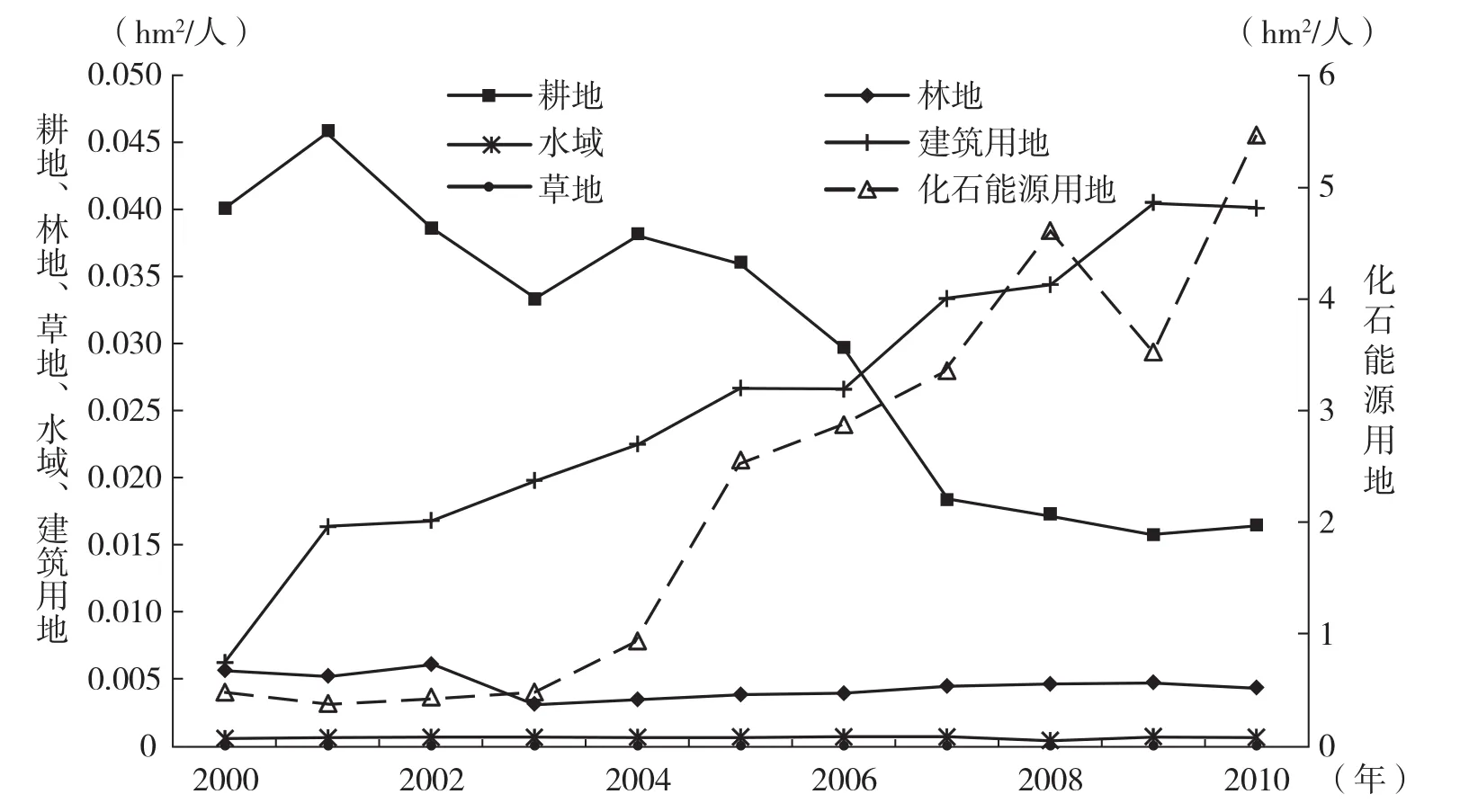

圖6 賈汪區(qū)2000—2010年人均生態(tài)足跡變化中各地類變化情況Fig.6 Changes of different types of land ecological footprint per person from 2000 to 2010 in Jiawang District

4.3 生態(tài)足跡結(jié)構(gòu)分析

圖6表明,2000—2010年間,林地、草地、水域生態(tài)足跡變化不大,變化最為顯著的依次是化石能源用地、建筑用地和耕地。化石能源用地生態(tài)足跡在2000—2003年間變化不大,2004年開始逐漸增大,2008年化石能源生態(tài)足跡是2003年的11.36倍,這與賈汪區(qū)2004年重工業(yè)急劇增加的變化趨勢相吻合,說明煤礦關(guān)閉后,城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)資源依然呈現(xiàn)巨大需求,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看,賈汪區(qū)仍延續(xù)資源消耗型發(fā)展方式。建筑用地生態(tài)足跡在2000—2008年間呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢,原因是隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施用地、工業(yè)用地隨之?dāng)U張,人均建筑用地由2000年到2008年增長了8.28%;2008年后變化不大,這與土地利用總體規(guī)劃建設(shè)用地指標(biāo)約束有很大關(guān)系。耕地生態(tài)足跡呈現(xiàn)減少趨勢,一是因?yàn)槿丝诳倲?shù)變化不大,對糧食需求比較穩(wěn)定,二是科技因素帶來賈汪區(qū)農(nóng)業(yè)土地生產(chǎn)力提高。

5 結(jié)論與討論

5.1 結(jié)論

(1)生態(tài)足跡法能定量分析人類對自然資源需求是否處在生態(tài)承載力范圍之內(nèi),三維生態(tài)足跡法能從時間維度觀察自然資源供需關(guān)系。11年來,賈汪區(qū)生態(tài)足跡和生態(tài)赤字呈現(xiàn)逐步增長狀態(tài);2000—2003年,生態(tài)足跡尺度在生態(tài)承載力范圍內(nèi),2004年后,賈汪區(qū)生態(tài)足跡尺度超出生態(tài)承載力,生態(tài)足跡高度開始大于1,即資源消耗量超出自然系統(tǒng)年再生產(chǎn)能力;2010年,自然系統(tǒng)需花費(fèi)9.89年時間生產(chǎn)生物量才能滿足城市發(fā)展需要。生態(tài)足跡尺度和高度變化表明,賈汪區(qū)城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)接續(xù)工作以消耗資源為代價,使當(dāng)?shù)刈匀幌到y(tǒng)資源更新、供給能力與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求矛盾突出,是不可持續(xù)的發(fā)展方式。

(2)城市發(fā)展是否可持續(xù),不僅僅要從經(jīng)濟(jì)發(fā)展量上衡量,更要從質(zhì)的角度衡量,即考察經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然承載力的關(guān)系。在各種地類生態(tài)足跡中,能源化石用地足跡和建筑用地足跡增長明顯,特別是在2004年煤礦關(guān)閉后,賈汪區(qū)大規(guī)模引入重工業(yè)企業(yè),對資源需求量急劇增加。從生態(tài)足跡和生態(tài)承載力看,社會系統(tǒng)中資源輸入量越來越大,在生態(tài)承載力或自然系統(tǒng)再生生物量能力維持穩(wěn)定的情況下,自然系統(tǒng)資源貯存量將會逐漸減少,若不及時調(diào)整城市發(fā)展戰(zhàn)略,必將面臨資源枯竭、環(huán)境惡化,無法支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面。

5.2 建議

礦產(chǎn)資源的不可再生性使資源型城市發(fā)展不能長期依賴礦產(chǎn)資源,勢必面臨資源枯竭的挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境關(guān)系是資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型期要解決的關(guān)鍵問題。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,利用生態(tài)足跡法衡量城市發(fā)展對資源依賴程度和利用程度,可以定量了解經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方式的可持續(xù)性。根據(jù)對賈汪區(qū)生態(tài)足跡核算和分析,對賈汪區(qū)城市轉(zhuǎn)型發(fā)展提出以下三點(diǎn)建議:(1)閑置資源再利用。煤炭城市在枯竭期會經(jīng)歷大規(guī)模煤礦關(guān)閉過程,原企業(yè)辦公用地、壓占地等土地應(yīng)該進(jìn)行合理再利用。通過調(diào)查和可行性研究,可以選擇廠房出租、土地復(fù)墾利用等利用方式,避免資源閑置浪費(fèi),提高土地利用率。(2)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。煤炭資源型城市經(jīng)歷了長期以重工業(yè)為支撐的產(chǎn)業(yè)道路,經(jīng)濟(jì)發(fā)展多以資源消耗和環(huán)境污染為代價。在資源枯竭階段,資源型城市的先天發(fā)展優(yōu)勢逐漸消亡,以資源型重工業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)支撐的局面應(yīng)適時調(diào)整,重點(diǎn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),將悠久歷史的煤炭城市打造為礦業(yè)遺址,改造塌陷地為濕地公園,大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)。(3)培養(yǎng)企業(yè)生態(tài)責(zé)任意識。以重工業(yè)為主的資源型城市,追求經(jīng)濟(jì)效益的同時忽視了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境的協(xié)調(diào)關(guān)系,使得生態(tài)環(huán)境受到很大程度的破壞。加強(qiáng)企業(yè)的生態(tài)責(zé)任意識,有助于在城市轉(zhuǎn)型期間提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量,對城市經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展具有重要推動作用。

(References):

[1] Wackernagel M, Larry O, Patricia B, et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecological Economics,1999, 29(3): 375-390.

[2] Wackernagel M, Schulz N B, Deumling D, et al.Tracking the ecological overshoot of the human economy[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America,2002, 99(14): 9266-9271.

[3] 宋寶莉,何東.基于生態(tài)足跡的區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展研究——以成都市為例[J].科技進(jìn)步與對策,2011, 28(3):34-37.

[4] Kitzes J, Daniel M, Alessandro G, et al.Interpretation and application of the Ecological Footprint: A reply to Fiala (2008)[J].Ecological Economics,2009, 68(4): 929-930.

[5] Kitzes J, Audrey P, Steve G, et al.Current methods for calculating national ecological footprint accounts[J].Sustainable Society,2007, 4(1): 1-9.

[6] 金丹,卞正富.采煤業(yè)生態(tài)足跡及地區(qū)間的差異[J].煤炭學(xué)報,2007, 32(3):225-229.

[7] Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out[J].Environment and Urbanization,1992, 4(2): 121-130.

[8] Rees W E, Wackernagel M.Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable—And why they are a key to sustainability[J].Environmental Impact Assessment Review,1996, 16(4-6): 223-248.

[9] V.Niccoluccia, A.G, A.R, et al.Towards a 3D National Ecological Footprint Geography[J].Ecological Modelling,2011, 222(16):2939-2944.

[10] V.Niccoluccia, A.G, A.R, et al.Towards a 3D national ecological footprint geography[J].Ecological Modelling,2011, 222(16):2939-2944.

[11] Rees W.Ecological footprints of the future.Overview[J].People Planet,1996, 5(2): 6-9.

[12] Wackernagel M, Monfreda C, Schulz N B, et al.Calculating national and global ecological footprint time series: resolving conceptual challenges[J].Land Use Policy,2004, 21(3): 271-278.

[13] 徐中民,張志強(qiáng),程國棟,等.中國1999年生態(tài)足跡計(jì)算與發(fā)展能力分析[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2003, 14(2):280-285.

[14] 劉耀彬,張安軍.中部地區(qū)煤炭城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效益動態(tài)比較分析[J].地域研究與開發(fā),2010, 29(1):11-16.

[15] 卞正富,許家林,雷少剛.論礦山生態(tài)建設(shè)[J].煤炭學(xué)報,2007, 32(1):13-19.