基于修正的Kerisel法樁基負摩阻力計算研究

李 強,戴少雄,趙傳亮

(天津市市政工程設計研究院,天津市 300051)

1 概述

樁基礎作為一種深基礎,其作用是將上部結構荷載通過樁身傳遞到地基深部強度較高、壓縮性較小的巖(土)層上,從而提供更高的承載能力并減小基礎整體沉降和不均勻沉降。由于樁基礎具有承載力高、穩定性好、沉降變形小及抗震性強等優點,很早就被人類所認識和利用,是人類歷史上最早使用的深基礎之一。但在上世紀三十年代,荷蘭沿海一些采用樁基礎的建筑物出現了因沉降原因導致開裂而無法使用的情況。盡管有些樁的設計承載力高出實際使用荷載的若干倍,但這種情況還是發生了。這引起了太沙基(K.Terzaghi)和佩克(R.B.Peck)等人的重視。在經過細致分析的基礎上,他們第一次提出了樁基的負摩阻力和中性點等概念,并做了相關方面的研究。

樁側負摩阻力產生的下拉力作用在樁上,將可能造成樁端地基的屈服或破壞、樁身破壞、上部結構物不均勻沉降等一系列工程問題。它給工程結構安全帶來了嚴重的隱患,很多工程事故就是因為對負摩阻力考慮不夠周全而導致的。目前,國內外關于樁基負摩阻力的研究主要集中在現場測試、室內模型試驗和經驗公式等方面,但由于樁基負摩阻力問題的復雜性,不同的研究人員得出的成果往往也相差很大,特別是利用經驗公式計算下拉荷載時的結果彼此相差就更加懸殊,有的甚至將樁基與土體隔離開,根本未考慮樁-土間的相互作用,且大多數關于負摩阻力的研究都是針對端承樁,而軟土地區常采用的摩擦樁的樁側負摩阻力研究往往被忽略。國內外對樁基負摩阻力的研究尚不成熟且遠未達到滿足工程實際需要的程度。因此,研究樁基負摩阻力性狀、探討負摩阻力的理論機理和尋找降低負摩阻力對樁基影響的新樁型,具有一定的學術價值和明顯的經濟效益。

2 負摩阻力發生的機理與特性

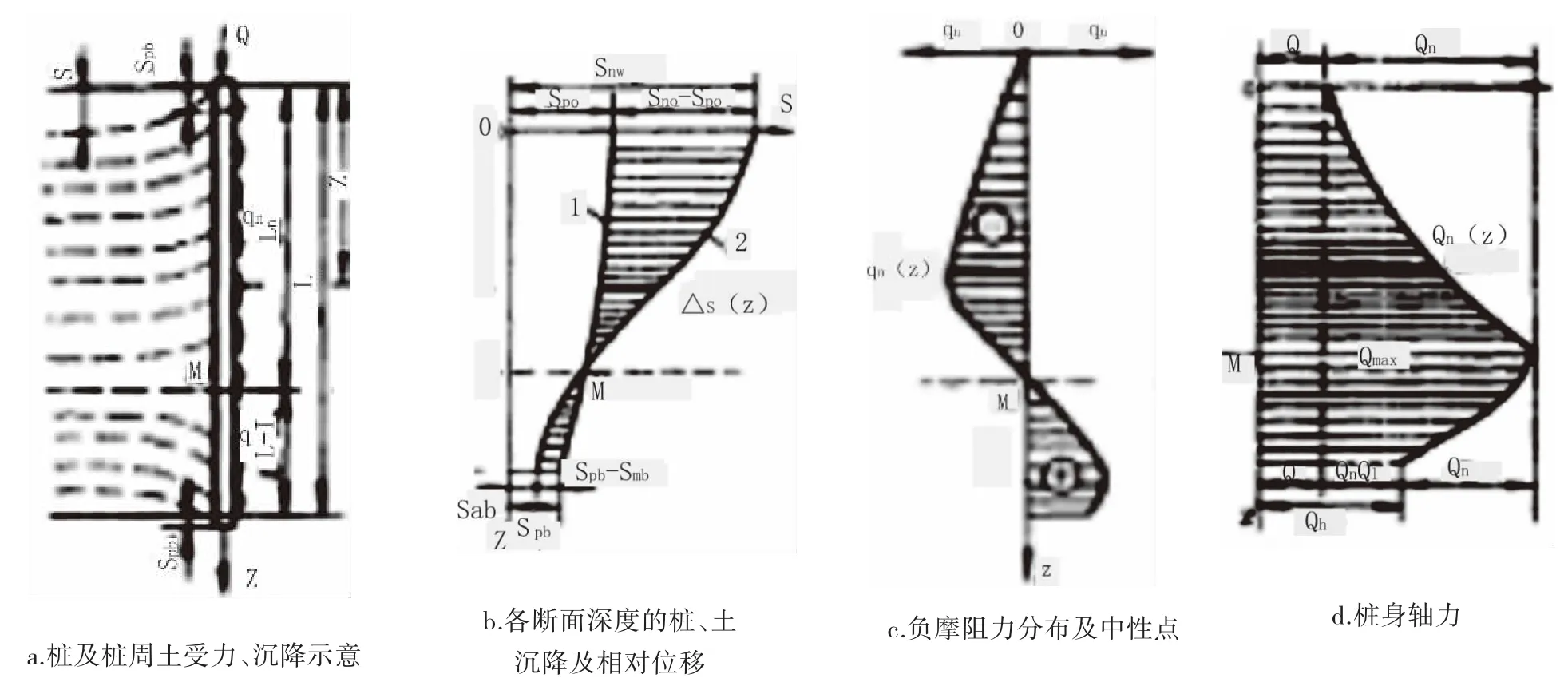

樁-土間的相對位移是引起樁基負摩阻力的直接原因。在軟弱可壓縮土層上修建樁基礎,當樁穿過該軟弱可壓縮土層時,由于地面上有較大的豎向荷載作用,或因地下水位的下降,土層屬欠固結狀態而引起樁側軟弱土層壓縮下沉,當樁側土的下沉量大于樁所受荷載后的沉降量(包括樁身壓縮及樁底下沉)時,則樁側土相對于樁身向下位移,這時下沉樁側土對樁身產生向下作用的摩阻力就稱負摩阻力,見圖1。

負摩阻力的發生發展過程是樁與土體的沉降相互協調的過程。圖1(b)是一根支承于較硬土層的樁與其周圍土體各個深度在某一時刻的下沉曲線,兩條曲線在土體某一深度相交,該交點以上土的沉降大于樁的沉降,交點以下土的沉降小于樁的沉降。在交點上,土的沉降與樁的沉降相等,這個交點M即為中性點。圖1(c)為樁的側摩阻力沿樁長方向的分布曲線,中性點以上摩阻力方向向下,為負摩阻力,中性點以下摩阻力方向向上,為正摩阻力,中性點處的摩阻力為零。圖1(d)為樁身軸力曲線圖,樁頂處,軸力等于外荷載Q,然后由于負摩阻力的疊加,軸力隨著深度增加逐漸增大,到中性點M處,軸力達到最大值,中性點以下,由于受到正摩阻力作用,樁身荷載逐漸減小。

由上述描述可知,中性點有三個明顯特征:所在斷面樁-土位移相等、摩阻力為零、軸力最大。

考慮負摩阻的樁基設計和普通樁基設計的不同之處,在于需要確定樁側負摩阻引起的下拉力,為此必須確定中性點深度和樁側摩阻力。

圖1 負摩阻力分析原理圖

中性點的深度與樁周土的壓縮性和持力層的剛度等因素有關。當樁側土層壓縮變形大,樁端以下土層堅硬,樁的下沉量小時,中性點位置就會下移。此外,由于樁側土層及樁端以下土層的性質和作用的荷載不同,其變形速度會不一樣,中性點位置隨著時間也會有變化。要精確地計算出中性點位置是非常麻煩和困難的。

3 確定樁側負摩阻力的方法

目前計算樁基負摩阻力的方法通常有以下四種:

(1)根據土的種類(或土的強度)確定樁基單位負摩阻力法;

(2)根據樁的類型確定樁基單位負摩阻力法;

(3)彈性理論分析法,即根據樁身截面位移與相鄰土層位移相等建立線性方程組求解樁身負摩阻力分布;

(4)極限分析法,此方法是根據總應力法或有效應力法派生出的一系列簡化算法。

其中方法(1)和(2)是純經驗性的,精度較差,方法(3)適用于固結性土和脹縮性土,方法(4)是目前計算樁基負摩阻力最常見的方法之一。

有效應力法主要考慮孔隙水壓力消散、有效垂直應力、有效內摩擦角、土體的側壓力系數、塑性指數等因素對樁基負摩阻力的影響。有效應力法著重考慮了孔隙水壓力消散引起土體沉降從而產生表面負摩阻力,根據Biot固結理論可以得出表面負摩阻力隨時間的發展規律。

我國《公路橋涵地基與基礎設計規范》(JTG D63-2007)、美國相關規范和日本建筑基礎構造設計規準等多項規范中都建議采用有效應力法來計算樁基負摩阻力值并推薦了確定中性點位置的經驗方法。日本建筑基礎構造設計規準采用的中性點估算方法比我國規范建議的估算方法相對更完善,可以考慮更多因素對中性點位置的影響,不過這種方法參數繁多導致在參數選取上存在一定誤差。

總應力法主要考慮土的不排水抗剪強度、貫入擊數、側向土壓力、無側限抗壓強度、靜力觸探頭阻力等因素對樁基負摩阻力的影響,這些參數通過實驗手段較易得到,同時總應力方法具有簡單明了、易于估算的特點。特別是在沒有現場試驗條件的地區的工程建設中能得到廣泛的應用。

陸明生[1]在研究Kerisel總應力方法的基礎上,提出了修正的Kerisel法,建議估算作用于單樁的下拉荷載采用如下經驗公式:

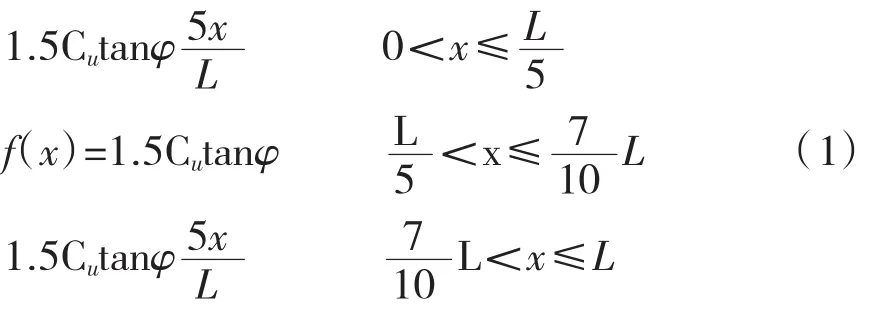

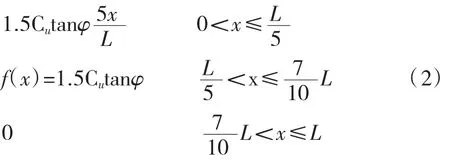

端承樁

摩擦樁

總負摩阻F由fn在樁長方向上積分得到:

對于均質土層,上面的公式可以簡化為:

式中:Cu和φ分別為土的不排水抗剪強度和內摩擦角;L為埋入土內的樁長;fn(x)為樁身表面隨深度而變化的單位負摩阻力;F為作用于樁身的總負摩阻。

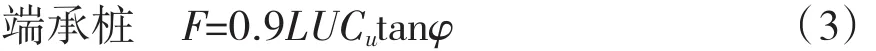

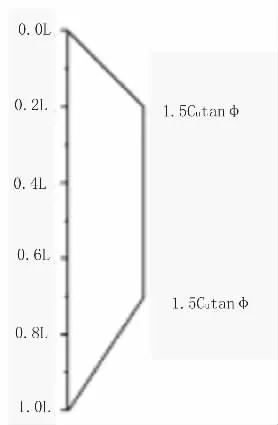

從式(1)和式(2)以及圖2、圖3里不難看出,在樁端部分以及靠近地面的樁頂部分單位負摩阻力較小。這是因為樁端附近土體與樁之間的相對位移較小,而靠近地面部分,樁頂雖然與土層之間的相對位移較大,但由于樁-土相對位移過大,土體結構遭到破壞,剪切力反而會降低到某一固定值,并非樁-土相對位移越大,負表面摩擦力也越大。

圖2 端承樁樁側單位負摩阻力分布示意圖

圖3 摩擦樁樁側單位負摩阻力分布示意圖

王云球[2]在實驗室里根據幾何相似條件對摩擦樁和端承樁的負摩阻力分別進行了模擬試驗結果也表明:對于摩擦樁單位負摩阻力沿樁身的分布在(0.65~0.75)L處出現了中性點。摩擦樁的中性點位置多在0.67L處,且隨著時間的推移,中性點的位置基本穩定,中性點位置也不隨超載的變化而變化。摩擦樁和端承樁的單位負摩阻力在地面以下約L/5左右處達到最大。端承樁沿樁長范圍均承受負摩阻力,在地面下20~50 cm處單位負摩阻力達到最大,在地面以下約0.7L左右處單位負摩阻力開始顯著減小。端承樁不存在中性點,或中性點位置將降到樁底端。該試驗結論與上文提出的修正的Kerisel法是一致的。

4 修正的Kerisel法驗證

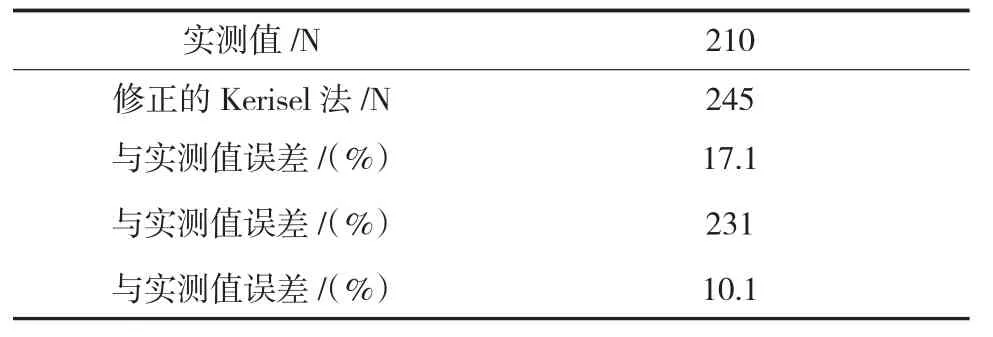

分別利用修正的Kerisel法和《公路橋涵地基與基礎設計規范》[3]第5.3.2條公式(以下簡稱規范公式),對孔綱強[4]學位論文中的試驗樁計算樁側負摩阻力,并對計算結果進行比較。該試驗樁基本情況如下:樁徑41 mm,樁長1 000 mm,其中樁身外露300 mm,黏土層中(軟弱層,經土工試驗得Cu=7 kPa,φ=19.1°)樁長 700 mm,樁基持力層位于粉土層上(經土工試驗得Cu=16.1 kPa,φ=33.9°),樁基類型為端承型。經計算,得到表1中的結果。

表1 理論計算值與實測值對比表

5 結語

通過對樁側負摩阻力計算方法的分析,得出如下結論:

(1)修正的Kerisel法是基于總應力法得到的經驗公式,該公式具有形式簡單明了,在實際工程中參數易于得到的優點。

(2)從上面的算例可以看出,利用修正的Kerisel法計算樁基負摩阻力是切實可行的,與量測到的負摩阻力相比是可以接受的。

(3)修正的Kerisel法是屬于極限分析法的一種,而極限分析法又僅適用于樁-土相對位移較小的情況,計算所得結果往往偏大,計算涉及的中性點位置等重要參數往往需采用經驗方法確定等局限性。同時利用極限分析法計算所得的樁側負摩阻力是負摩阻力的極限值,因此往往結果偏于保守。

(4)由于砂性土無法得到不排水抗剪強度值和內摩擦角,所以修正的Kerisel法不適用于砂性土層。

[1]陸明生.樁基表面負摩擦力的試驗研究及經驗公式[J].水運工程,1997(5).

[2]王云球.湛江港一區南二期工程樁基負摩擦力模型試驗報告[R].河海大學,1996.

[3]JTG D63-2007,公路橋涵地基與基礎設計規范[S].北京:人民交通出版社,2007

[4]孔綱強.群樁負摩阻力特性研究[D].大連:大連理工大學,2009.