武漢市快速公交系統適應性研究

郝生鳳

(武漢市政工程設計研究院有限責任公司,湖北武漢 430023)

0 前言

隨著城市經濟的快速發展,城市化、機動化水平的不斷提高,城市交通問題受到空前關注。在城市交通的供需矛盾日益尖銳的背景下,大力發展公共交通已經成為目前國家和各級政府的共識。快速公交系統(Bus Rapid Transit,簡稱BRT)是近年來被國際國內熱烈討論并廣泛應用的一種公共交通形式。它融合了常規地面公交的方便、靈活及軌道交通的大運量、準時、快速的優點,是一種緩解城市交通壓力,解決城市交通問題的新途徑。

1 BRT在國內城市的應用情況

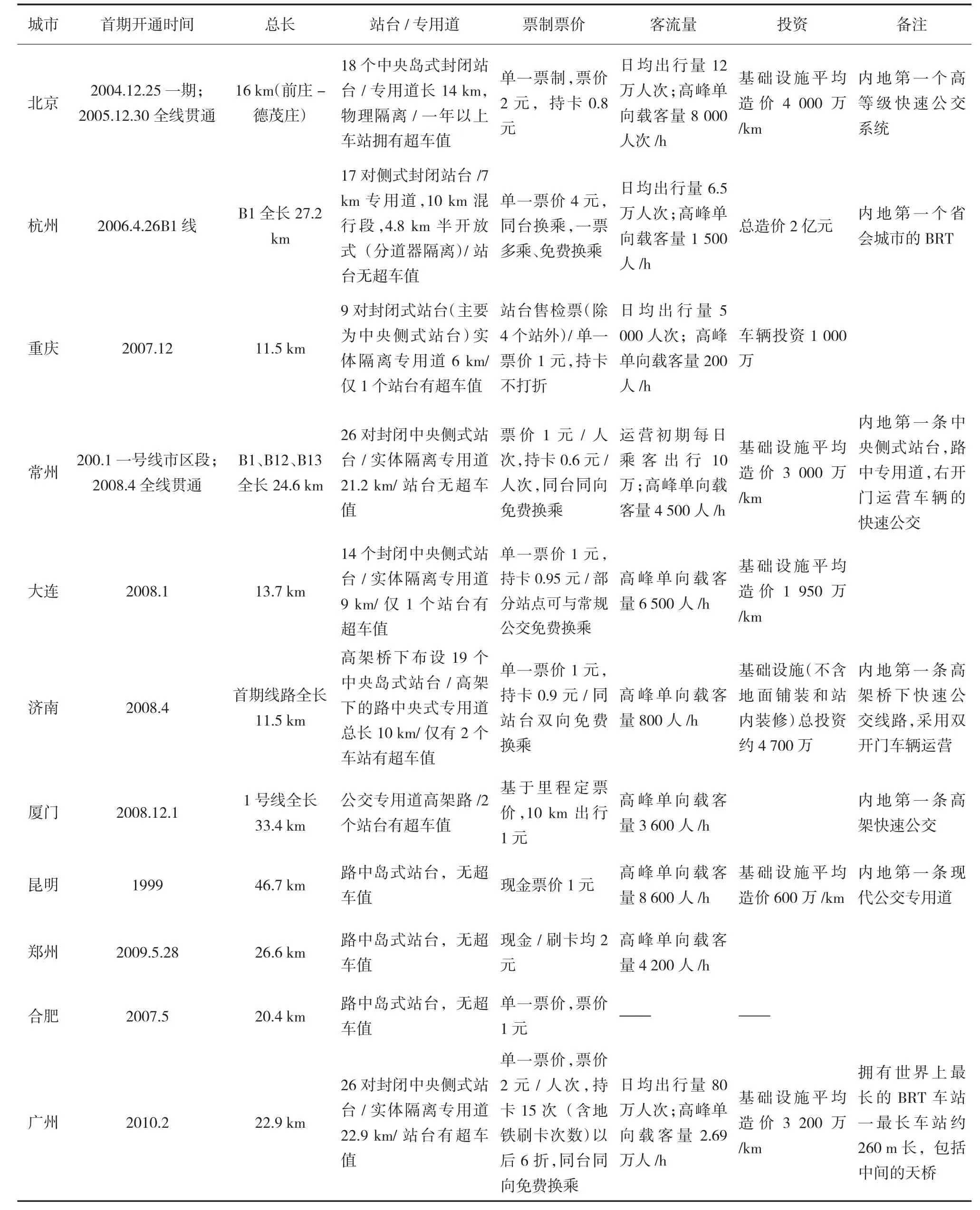

目前中國有十一個城市相繼開通了BRT線路[1]:北京、杭州、重慶、常州、大連、濟南、廈門、昆明、鄭州、合肥、廣州,大部分為省會城市,見表1。

除去北京第一條BRT南中軸線爭議較少外,幾乎每個城市的BRT建設都伴隨著爭議。不難理解,BRT沒有創造更多的道路資源,而是路權的重新分配,必然會引起有車一族對于BRT的反對;一些因BRT的開通而被取消了普通公交線路的區域居民也會對BRT產生反感,有些人需要轉車或走更遠的距離。BRT會被反對,這幾乎是所有建設BRT,尤其是對道路資源進行重新分配的城市都會面對的情況,但是絕大多數城市的BRT系統在經過前期運營和調試之后,已經受到了出行者的肯定,客流量就是最好的證明。

2 武漢市公共交通現狀

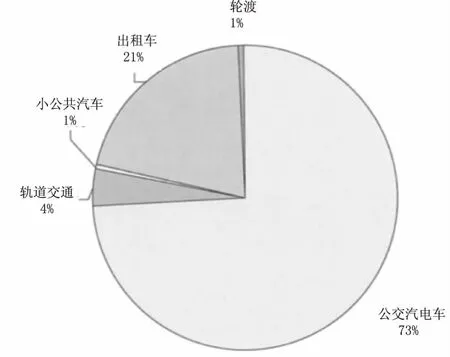

2011年,武漢市全年完成公交客運量[2]約19.9億人次,較上年有所降低,減少了3.9%,減少主要來源于常規公交和小公共汽車。其中常規公交汽電車年客運量14.7億人次,占總量的74.2%;軌道交通年客運量7 794萬人次,占總量的3.9%;小公共汽車年客運量1 033萬人次,占總量的0.5%;出租車年客運量4.13億人次,占總量的20.8%;輪渡年客運量1 116萬人次,占總量的0.6%。常規公共交通仍然是武漢市公共交通的主體,見圖1。

軌道交通1號線二期工程于2010年全線完工,投入全程試運營。二期通車后,武漢輕軌一號線全長達28.9 km,僅占武漢軌道交通規劃線網里程的6%,骨干地位無從建立。

由于軌道交通系統不完善,居民公交出行基本上靠常規公交完成,而且公交層次比較單一,沒有形成快速客運系統。目前武漢尚沒有一條BRT線路,常規公交專用道優先性不突出,公共交通的主導性、優先性沒有顯現。

3 武漢市發展BRT系統的適應性分析

構建一個適應未來需求的可持續發展的城市公共交通系統對于城市的良性發展至關重要。在武漢市公共交通系統中引入并整合BRT系統是否適應武漢市的特點和現狀需求?因此,以下從宏觀層面和微觀層面對BRT系統的適應性分別探討。

3.1 宏觀層面

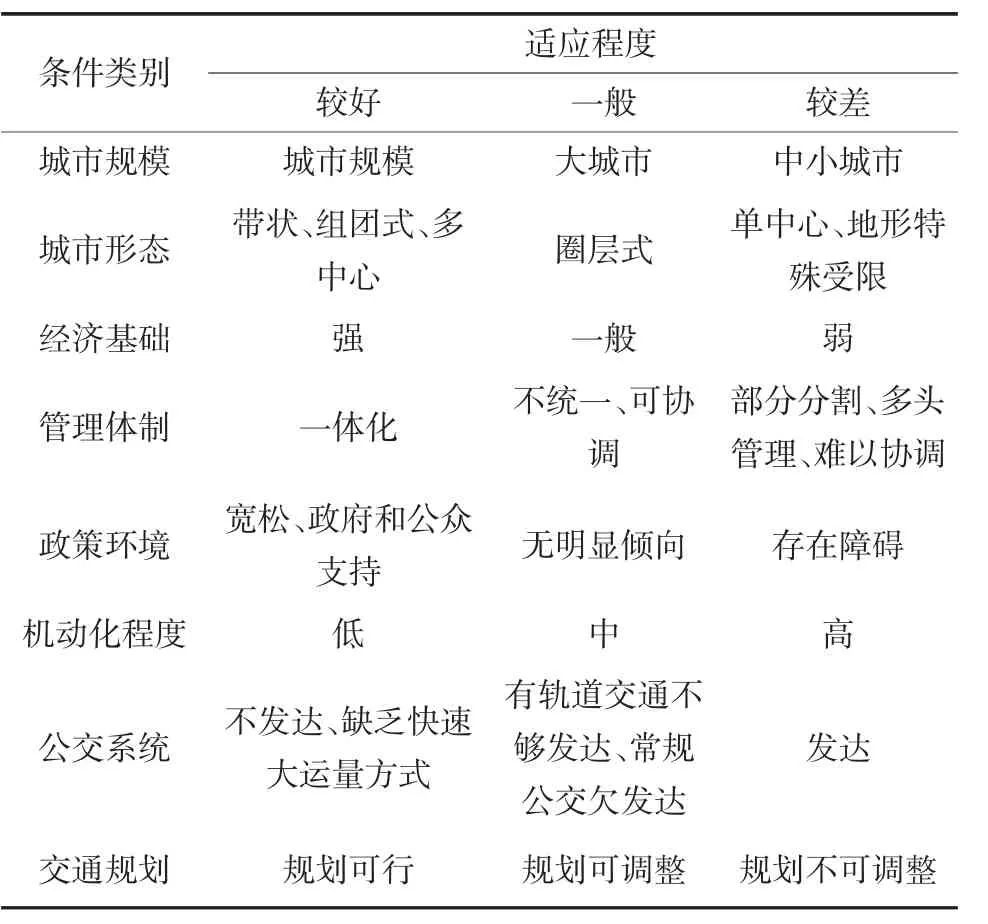

根據城市的發展規模、城市形態、經濟基礎、管理體制、政策環境、機動化程度、公交系統、交通規劃等實際條件,結合城市的發展趨勢和城市交通發展戰略,對武漢市發展BRT系統的適應性進行了分析,見表2。

從城市規模來看,根據第六次人口普查數據,截至2010年11月1日零點,武漢市常住人口978.539萬人,遠大于200萬的規模,屬特大型城市;從城市形態布局來看,武漢市正在向軸向延展、組團布局、多軸多心的開放式空間結構調整;從經濟基礎來看,2011年武漢市GDP為6 756.2億元,在全國15個副省級城市中排名第五,城市綜合實力大幅增強;從交通體制來看,目前,就中國的現狀,公共交通管理體制存在部門分割、多頭管理的狀況,不同交通方式的有效協調問題需要政府部門的溝通。

表1 各城市BRT系統的要素及運營情況

圖1 2011年公共交通客運量構成

表2 不同城市特性BRT系統適應性分析[3]

從政策環境來看[4],2005年9月,國務院辦公廳轉發建設部等部門“關于優先發展城市公共交通意見的通知”要求,提出“大力發展公共汽車電車,有序發展城市軌道交通,適度發展大運量快速公共汽車”。從國家政策的角度可以看出,國家有關部門支持像武漢這樣的城市盡快建立BRT網絡系統,切實構架以人為本的公交優先的城市交通網絡。從機動化程度看,截至2011年末,武漢市機動車保有量已達到119.8萬輛,較上年增加約15.2萬輛,增長率為14.5%,機動車增長的整體趨勢逐年增加,已經進入了機動化快速增長的時期。從公交系統發展現狀來看,現狀公交層次單一,軌道線路長度僅有28.9 km,居民公交出行基本上靠常規公交完成,未建立起快速客運系統。從交通規劃來看,武漢市已系統規劃了軌道交通線網,并著手考慮BRT的規劃布局。

對比武漢市的實際條件和特點,可以得出武漢市發展BRT系統的適應性程度為“較好”的結論。

3.2 微觀層面

根據BRT系統的技術經濟特征,基于城市的實際條件和合理需求,分析BRT系統構成要素的適應性,從技術層面上分析BRT系統設置的技術適用條件。BRT線路設置需滿足的主要技術條件包括客流量、公交行駛速度和道路通行條件。

(1)客流量

從BRT線路設置的技術適用條件來看,當BRT單向潛在客流量達到1~2萬人次/h,能發揮BRT的最佳效益優勢。

2011年武漢市主城區人口為546.59萬人,公交日客流量達到544萬人次,其中常規公交汽電車占74.2%,軌道交通占3.9%,小公共汽車占0.5%,出租車占20.8%,輪渡站0.6%,常規公共交通仍然是武漢市公共交通的主體。現狀公交客流主要集中在主要干道上,客流密集的路段主要有青年路、解放大道、新華路、漢陽大道、龍陽大道、徐東大街、友誼大道、中南路、中北路、武珞路、雄楚大街等,單向客流量都在1萬人次/h以上。中心城區分布眾多大型客流集散點,如:武昌火車站、鐘家村、江漢路、古琴臺、閱馬場、武勝路等。可以預見當軌道交通或BRT開通后,由于其快速直達、舒適高效大運量的明顯優勢,能夠產生有效聚集客流的效應,上述客流通道的流量還會繼續增長。因此,武漢市市主城區的客流量完全能夠滿足BRT線路開行的條件。

(2)公交行駛速度

設置BRT專用道是保障BRT公交車輛正常行駛速度的最有效措施,其目的主要是減少社會車輛的橫向干擾和對公交車道的占用。一般認為路段公交車輛的行駛速度明顯低于機動車平均速度時,有必要設置公交專用道以保證公交行駛速度。特別是大城市的主要交通走廊和通勤出行量大的交通干道,應保證公交車輛具有較高的運行速度。

2010年武漢市三環線內道路平均車速為23.1 km/h,常規公交的行駛速度約為12~18 km/h。武漢市自2002年起共設置了6條公交專用道,分別為武珞路、青年路、解放大道、中北路、珞瑜路、和平大道,總長約29 km,專用道上公交車運行速度提高了 10%~20%[5]。

(3)道路通行條件

道路通行條件包括路段車道數量與寬度、交叉口進出口車道數、交叉口轉彎半徑等。

一般認為開辟公交專用道單向應具備3條以上的機動車道,即雙向車道數不少于6條[6]。就武漢市路網規劃指標來看,武漢市的主干道紅線寬度[7]在 40~70 m,機動車車道數 6~8 條,機動車設計車速40~60 km/h,武漢市適宜在主干路上建設BRT系統。另外,在武漢核心區的外圍,城市構架剛剛拉開,用地還未達到一定的開發強度,道路條件相對較好,適合盡早分配相應道路資源,開行BRT系統,比如東湖新技術開發區、武漢經濟技術開發區等。

關于交叉口進出口車道數的適用條件,近年來通過對主城區道路節點的改造控制,通過能力得到顯著提高。主要交叉口通過立交或平面交叉渠化處理、交叉口拓寬、增設(公交專用)進口道等交通組織措施,BRT開設專用道的技術條件基本能夠滿足。

對于車道轉彎半徑的限定條件,BRT鉸接式或雙鉸接式新型公交車輛其最小轉彎半徑(16 m)高于常規公交車輛[8]。根據BRT專用道轉彎半徑必須大于BRT車輛最小轉彎半徑的限定條件,規劃設置BRT線路的平面交叉口須進行技術改造和渠化處理。主要交叉口大多能夠通過調整處理滿足條件,對于難以改造的路口,可通過調整BRT線路走向避開該路口或直向通過的措施解決。

BRT最大的優勢在于其靈活性,因此在對道路通行條件的要求上也可以結合實際條件靈活地加以調整,特別是經過容易受限的城市中心區和繁華路段的情況。

3.3 BRT走廊規劃的區域條件

適宜建設BRT的道路[9]:城市中心區具備道路條件的客流規模達不到軌道交通要求的干道;中心區與城市外圍地區之間的放射型道路;連接市中心與外圍組團和衛星城的客流干道;大型組團式衛星城和城市新區內部主干道;中遠期規劃待建的軌道交通走廊;有與BRT線路平行分流機動車流量的客流干道。

武漢市都市發展區空間結構規劃為利用江河湖泊的自然格局和生態綠楔的隔離作用,依托重要交通干線,在都市發展區構建軸向延展、組團布局的城鎮空間,形成“以主城區為核、多軸多心”的開放式空間結構。從道路網絡布局結構來看,武漢市已基本形成以城市環線、快速放射線、過江通道為骨架的“環形放射式”骨干路網分布形態。內環線28 km、三環線91 km、外環線188 km已全線貫通。武漢市中心城區的城市路網形態適合構建BRT走廊。

綜上分析,武漢市中心城區范圍內,適于規劃設置BRT的城市區域和客流走廊類型均已逐漸成形。

4 結語

BRT系統作為一種先進的公共汽車交通方式,要成功地應用到武漢市公共交通系統中,需要根據城市的實際條件和合理需求,從宏觀和微觀層面系統分析其適應性,合理確定功能定位和技術適用條件,才能充分發揮其優勢和效益。

[1]董海龍.幾個典型城市的BRT應用情況分析[J].智能交通,2010(6).

[2]武漢市交通發展戰略研究院.2012武漢市交通發展年度報告[R].2012.

[3]李智宏.快速公交系統的適應性分析與實踐研究[D].西南交通大學碩士學位論文,2006.

[4]彭靜.武漢市快速公交系統發展對策研究[D].武漢理工大學碩士學位論文,2009.

[5]何俊嶺,白帆.武漢市公交專用道使用情況調查與分析[A].轉型與重構——2011中國城市規劃年會論文集[C].南京:東南大學出版社,2011.

[6]楊曉光,周光偉,杭明升,等.公交優先技術方法[J].城市交通,2000(2).

[7]武漢市城市總體規劃(2010-2020年)[Z].2010.

[8]余慶榮,牛強.巴士快速交通的優點及需處理的幾種關系[J].城市公共交通,2005(1).

[9]王波.快速公交(BRT)系統設計的若干問題研究[D].西南交通大學.碩士論文,2004.