鼻內鏡下手術治療慢性鼻竇炎臨床療效分析

笪義勇 吳付兵

慢性鼻竇炎(Chronic sinusitis,CRS)主要是由于急性鼻竇炎治療不徹底、反復發作或患者的全身抵抗力低下等引起,發病率為1%~2%,是一種較為常見的慢性鼻腔黏膜炎癥,各種病因所致的鼻竇慢性化膿性感染[1]。常見致病菌包括鏈球菌、葡萄球菌、肺炎球菌等,多為混合性感染,常為多發性,以篩竇和上頜竇為多見[2]。2002年慢性鼻竇炎專業小組將其正式定義為“持續至少12周的以鼻腔及鼻竇黏膜炎癥為特點的癥候群,雖然感染是其中的一個組成部分[3],但現在越來越清楚的是,鼻及鼻竇的炎癥由多種原因及其之間的相互作用引起的。臨床治療 CRS主要依靠藥物治療,但在治療無效或失敗時應及時采取功能性鼻竇內鏡手術(FESS)治療[4]。本文就我院近年來采取鼻內鏡下手術治療的 50例慢性鼻竇炎患者的臨床資料做出相關分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取我院自2011年3月~2012年8月收治的100例慢性鼻竇炎患者作為研究對象,其中男62例,女38例;平均年齡45歲,最小年齡18歲,最大年齡70歲。按慢性鼻竇炎臨床分期標準來判定,I型61例(包括I期30例,II期21例,III期10例),II型29例(包括I期15例,II期10例,III期4例),III型10例。將其隨機分為兩組,分別是治療組、對照組,每組各50例患者。兩組患者性別、年齡、病程經統計學處理,差異無顯著性意義(P>0.05),具有可比性[2]。

1.2 臨床表現本組 100例患者具有全身癥狀者91例,占91%,常見有精神不振、倦怠、頭昏、記憶力減退、注意力不集中等;所有患者均有不同程度的局部癥狀,包括流黏膿涕、膿涕、鼻塞、頭痛、嗅覺減退或消失,其中35例患者伴有視功能障礙,占35%;鼻鏡檢查可見鼻黏膜慢性充血,中鼻甲或中鼻道呈現水腫,下鼻甲肥厚或縮小;慢性上頜竇炎時可見中鼻道有膿性分泌物,慢性額竇炎時可見中鼻道有分泌物或僅表現為黏膜水腫[5]。

1.3 手術方法

1.3.1 術前準備系統檢查手術患者,包括心血管、血壓、肝、腎功能、胸部拍片、血常規等檢查,同時,還要檢查眼科方面,如眼底、瞳孔、視力、眼球運動、眼壓、視野等;術前一天清潔鼻腔、剪鼻毛;術前半小時肌注0.5mg阿托品+0.1g魯米那鈉。術前1~2d開始使用抗生素預防感染;作好患者及家屬的解釋工作正確估計手術效果及手術并發癥,簽署手術同意書[6]。

1.3.2 麻醉及姿勢根據患者全身和局部狀況選擇局部麻醉或全身麻醉。患者仰臥,采用 4%洗必泰頭面部常規消毒,鋪無菌手術巾。使用血管收縮劑后,徹底檢查雙側鼻腔,并根據鼻竇CT掃描提示,著重核實與手術相關的重要解剖定位標志和手術區域的病變情況[7]。

1.3.3 手術術式50例對照組患者采用傳統的Wigand術式治療,而50例治療組患者在全麻下行鼻內窺鏡手術,對于合并鼻中隔偏曲的患者兩組均同時行鼻中隔矯正術。

1.4 療效評價標準治愈:鼻內鏡檢查竇口沒有膿性分泌物,竇腔黏膜上皮化,開放良好,臨床可見流涕、鼻塞、頭痛等癥狀消失;好轉:有少量膿性分泌物,鼻內鏡檢查見竇腔黏膜部分區域形成肉芽組織,或者肥厚、水腫,臨床可見流涕、鼻塞、頭痛等癥狀明顯改善;無效:有膿性分泌物,鼻內鏡檢查見息肉形成、竇口閉鎖或狹窄,術腔粘連,臨床可見流涕、鼻塞、頭痛等癥狀無改善。

1.5 統計學處理對所選病例完成資料的錄入統計,采用SPSS 13.0軟件包進行統計學處理,建立數據庫,計量數據采用均數±標準差表示,計數采用 χ2檢驗。

2 結果

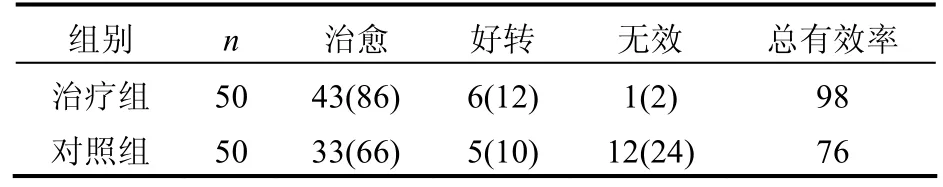

表1 兩組療效比較[n(%)]

從表1可以看出,50例治療組患者經過上述治療之后,治愈43例(86%),好轉6例(12%),無效1例(2%),總有效率98%,而50例對照組患者,治愈 33例(66%),好轉5例(10%),無效12例(24%),總有效率76%,兩組比較具有顯著差異,P<0.01。

3 討論

功能性內窺鏡鼻竇是外科當代治療急、慢性鼻竇炎的鼻外科新技術,其最基本的出發點就是在徹底清除病變的基礎上,重建鼻腔、鼻竇的通氣和引流作為改善和恢復鼻腔、鼻竇黏膜形態及生理功能的基本條件來治愈鼻竇炎,并依靠鼻腔和鼻竇黏膜自身生理功能的恢復去抵御外界致病菌的侵襲以防止病變的復發[8]。即通過小范圍或局限性的手術解決廣泛的鼻竇病變,將傳統的根治性手術或破壞性手術進步為功能性的手術。按照鼻腔呼吸氣流的特點,氣流進入鼻腔后首先沖擊的是中鼻甲和中鼻道這一區域,即前組篩區。因此,這一區域是最易受到細菌、病毒、變應原、污染顆粒攻擊的部位,受累的機會最多[9]。

本組50例患者均采用鼻內鏡下手術治療,手術進展順利,手術均獲成功;術后進行半臥位和冷敷處理后,降低了術后并發癥的發生率,但仍有3例患者發生鼻腔粘連,可能與術后換藥不及時、術中不合理處理鼻腔異常結構、術前抗感染治療不徹底有關,將患者的鼻腔填塞凡士林紗條后好轉。總之,鼻內鏡下手術治療慢性鼻竇炎較為安全,臨床療效好,無不良反應及并發癥發生,值得臨床推廣應用[10]。

[1]Perrotti JA, Castor SA, Perez PC, et a1.Antibiotic use in aesthetic surgery: a national survey and literature review[J].Plast Reconstr Surg, 2008,109:1685-1693.

[2]中華醫學會耳鼻喉分會,中華耳鼻喉科雜志編輯委員會.慢性鼻竇炎鼻息肉臨床分型分期及內窺鏡鼻竇手術療效評定標準[J].中華耳鼻喉科雜志,1998,46(3):6.

[3]劉衛紅,陳望燕.藥物聯合半導體激光照射在鼻竇疾病圍手術期中的治療作用[J].中國激光醫學雜志,2010,16(1):124-125.

[4]廖首本.鼻腔鼻竇內鏡手術的研究進展[J].微創醫學,2007,12(6):198-200.

[5]姚晶.鼻竇內鏡手術治療慢性鼻竇炎與鼻息肉的護理[J].常州實用醫學,2010,13(6):67-68.

[6]倪志軍,馬文波,楊燕,等.鼻內鏡下手術切除鼻腔鼻竇內翻性乳頭狀瘤 15例臨床分析[J].中國耳鼻咽喉顱底外科雜志,2004(04).

[7]賀廣湘,孫虹,馬艷紅,等.面中部翻掀術聯合鼻內鏡術切除鼻腔鼻竇內翻性乳頭狀瘤[J].中國耳鼻咽喉顱底外科雜志,2001(01).

[8]劉福海,牛金秀,楊世平.鼻腔鼻竇內翻性乳頭狀瘤 67例臨床分析[J].實用診斷與治療雜志,2005(10).

[9]金建平,田士忠,陳紅.鼻內鏡下鼻腔及鼻竇內翻性乳頭狀瘤手術療效觀察[J].蘇州大學學報(醫學版),2010(06).

[10]鐘靜.鼻內鏡下鼻腔鼻竇內翻性乳頭狀瘤切除術 38例療效分析[J].醫學信息(中旬刊),2011(05).