智能衛星圖像監測系統在防汛預警上的應用研究

李 鋼,孫 鵬

(水利部水利信息中心,北京 100053)

1 概述

防汛預警系統是防汛抗旱指揮體系中的核心內容,及時準確的汛情測報對防汛抗旱指揮調度爭取到寶貴的時間、保證人民群眾的生命和財產安全、確保流域范圍內工礦企業正常生產有著重大意義。長久以來,由于地理及經濟條件的限制,我國在非接觸式防汛預警測報手段上一直存在著技術空白,很多地區僅僅依靠傳統的水位、雨量監測進行汛情的測報,缺乏對暴雨、山洪、山體滑坡、泥石流等突發性自然災害的監測手段。

傳統的水情監測手段是建立在河道水位、流量監測和河流上游降雨量數據采集的基礎上,其中河流上游的水情預報基本依靠氣象衛星的云圖預報和降雨量數據采集,由于雨量站點的分布密度限制、雨量設備采集精度的制約以及降雨的隨機性,目前河流上游山區的汛情測報尤其是偏遠地區的非重點降雨區,只能進行汛情的定性預報,遠遠不能滿足防汛指揮決策的要求。如,新疆金溝河流域在2010年春季遭遇了100年一遇的洪水襲擊,由于新疆地區屬于典型的溫帶大陸性干旱氣候,年均天然降水量小于155 mm,流域上游山區的雨量監測點數量有限,上游山區突發強降雨并形成山洪,洪水繞過現有常備水利渠道直接從山谷匯集并沖擊到金溝河上游渠首,此次洪水襲擊具有突發性和不可預知性,給金溝河流域的防汛指揮調度工作制造了巨大困難,造成了較大的物資損失,對流域內的工礦企業生產及人民群眾的生命安全造成了巨大威脅。

防汛抗旱指揮調度決策中最重要的依據就是基于水情測報系統推算出的洪水發生的時間及洪峰流量,結合各流域的防洪規劃和防洪應急預案作出相應的措施。為了提高流域的防汛綜合指揮調度能力,在上游山洪匯集地區建立智能型水情圖像監測站點,在洪水來襲的第一時間得到可靠的水情數據,確保及時安排流域內群眾的安全轉移及工礦企業的安全保護,充分發揮現有水利設施的防洪功效。衛星圖像監測及報警系統可以將遠程的水情圖像數據發送到防汛指揮中心,并對圖像數據進行分析判別,以最短的時間預測出洪水災害的發生時間及規模。

2 傳統水情測報體系的不足及衛星圖像監控系統的應用范圍

2.1 傳統水情測報體系的不足

長久以來,我國水情測報一直存在測報手段單一、通信覆蓋范圍有限、測點分布不均勻等問題,嚴重限制了我國防汛指揮體系的建立和完善。

(1)水情測報手段單一:我國水情測報方式目前主要為接觸式水情測報方式,其中以水位監測、流量監測為主,主要測量現有河道、渠道內的水情數據。但是,對于強降雨形成的突發山洪和沒有水位-流量關系曲線的河道缺乏測報能力,尤其在應對突發山洪和泥石流等自然災害上無能為力。

(2)偏遠地區通信困難:偏遠山區一向是大型河流的發源地,對流域的防汛工作有著重要意義。由于地理和經濟環境的制約,偏遠地區的公網通信覆蓋有限,帶寬窄信號差,難以滿足水利防汛通信傳輸的要求,造成了偏遠地區水情監測站的通信困難。水情測報發報難、發報慢、延遲嚴重是多年來的嚴重問題。

(3)測報站點分布不均勻:由于測報方式的限制,我國水位、流量測報站主要分布在水庫、渠道、水利樞紐等水利工程附近,河流上游的水情測報主要依賴氣象預報和雨量測量,隨著國家對防汛抗旱工作的日益重視,防汛指揮調度需要更多的反應時間,而提高預測速度最好的措施就是從河流上游降雨開始就進行全程有效的監測,對整個流域的洪水災害進行全程監控,為防汛指揮調度決策提供精確的基礎數據。

2.2 衛星圖像監控系統的應用范圍

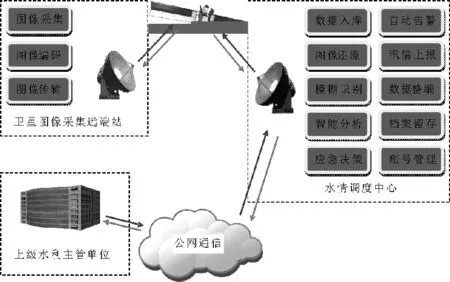

衛星圖像監測系統適用于在不易采用接觸式水情測量方法的偏遠地區。采用衛星圖像監控系統監測水情汛情的技術方式為:當洪水發生時,遠端圖像采集站將實時圖像傳輸到水情調度中心,系統通過內部數據庫對采集到的圖像數據進行分析對比,進而推算出洪峰的到達時間和規模;在沒有汛情發生時,遠端測站定時采集回傳圖像,節約帶寬和功耗。

衛星通信方式具有通信費用不受地理距離增加而增加的獨特優點,特別適合組建覆蓋偏遠地區的水利通信網。圖像監測具有顯示直觀、實時監測等特點,是監測領域里的重要手段,通過模糊識別等數據處理技術,系統可以實現自動圖像采集、圖像傳輸、數據分析、圖像顯示、水情預警等功能,為防汛調度指揮工作提供有力保障。

3 衛星圖像監測系統的設計與建設

3.1 系統功能

一整套覆蓋流域上游重點防洪區域的防洪預警及圖像監測系統必須具備以下的功能。

(1)智能化洪水預報功能:防汛調度指揮中心可以接收遠程圖像監測點發送的水情圖像數據,經過數據演算處理及模糊識別,預測出洪水災害的發生時間及規模。

(2)水情圖像采集及分析:系統定時監測重點區域的水情圖像,并將圖像傳回管理處調度中心。系統軟件對圖像數據進行圖像還原、數據歸一化處理、數據對比、報警預測等處理,如果發現緊急水情時系統切換到實時圖像監測模式并發出報警。

(3)實時視頻監控:發生洪水等緊急事件時可以切換到實時圖像采集模式,確保水情圖像數據的精確采集。

(4)數據、話音通信支持:確保在洪水等緊急事件爆發時提供可靠的通信鏈路,為防汛指揮調度指令的順利傳達提供保障。

(5)低功耗,可由太陽能支持全系統的供電:為保證系統在野外地區可靠的運行并且防止水毀事件導致的電力中斷,全系統采用低功耗設計、支持太陽能供電,以提高系統的綜合保障能力。

(6)高可靠性設計并具備防盜報警功能:野外地區地理環境惡劣,日夜溫差最高可達50℃,尤其西北地區風沙危害較大,因此系統采用高可靠性設計。為了防止設備被盜,遠端監測站安裝有傳感器,遇到賊盜等惡性事件衛星小站可以主動發出報警信號通知調度中心。

(7)統一的管理操作平臺,自動化的監測報警功能:系統運行完全自動化,野外圖像監測站完全自動運行,無需人工現場操作。

系統流程,如圖1所示。

圖1 系統流程

3.2 系統組網

視頻監控圖像采集系統由防汛指揮調度中心、野外圖像監測站組成,其中圖像監測站的數量可以根據系統規模進行擴充。上游圖像監測站由Ku波段衛星天線、BUC、LNB、IDU、圖像采集設備、編碼器、太陽能供電系統、話音通信設備組成。調度中心衛星站由Ku波段衛星天線、BUC、LNB、IDU、編解碼器、話音通信設備組成。

考慮到系統未來的業務擴展需求,系統組網設計充分滿足了系統擴容、采集方式多樣化的需求,監測系統具備可以與水利應急衛星通信車、水利單兵通信小站的互通能力。

3.3 系統設計要點及技術攻關

衛星圖像監測系統的設計要點包括以下幾個方面:對圖像進行模糊識別,從而判斷出區域內是否有汛情發生;采用低功耗設計,從而滿足太陽能供電的要求;節約空間帶寬,在非汛情出現的情況下采用間隔自報式傳輸;自動模式切換,在汛情出現的情況下遠端站切換為雙向高速數據傳輸,從而滿足實時圖像監測、語音通信等要求;系統預置應急預案,在汛情發生時自動啟動應急預案并自動報警。

3.4 系統空間鏈路計算

衛星圖像監測系統中最重要的是空間帶寬的規劃和鏈路計算。衛星帶寬資源是寶貴的,而洪水的持續時間是非常有限的,為了合理利用帶寬資源、節約系統投資,衛星圖像采集系統劃分為2種工作模式:圖像監測模式和實時監測模式。其中,圖像監測模式為日常的工作模式,遠端圖像監測站每15 min采集1次圖像,并將圖像傳回防汛指揮調度中心,調度中心將接收到的圖像數據進行處理識別,如果發現強降雨、山洪等自然災害發生,系統發出報警并自動切換為實時監測模式。系統支持遠程自動模式切換,減少系統反應時間,降低人工勞動強度。

衛星圖像監測系統采用DVB-S2體制工作,系統兩種工作模式均采用DVB-RCS入境載波方式工作,其中圖像監測模式的帶寬需求量低、系統功耗較低,可以長時間野外部署使用。實時監測模式功能強大,支持數據、語音、圖像的雙向傳輸,但占用帶寬較大、功耗較大,主要在防汛期間使用。

(1)圖像監測模式:圖像數據采集為每15 min采集1次,每次的平均流量為165 Mbit;數據延時不超過20 min;效率系數取1.51;所需帶寬為0.207 M。

(2)實時監測模式:非對稱傳輸,即甲方傳輸圖像、語音、數據時乙方只能傳輸語音和數據;圖像采用H.264編解碼;語音為1路話音,采用G.729編碼;優先級別最高,占用所有的時隙;IP包效率系數1.5;數據傳輸速率為128K;語音帶寬為32 K (雙向);圖像帶寬為1.3 M;數據帶寬為128 K(雙向);共計帶寬為1.46M。

4 結語

衛星圖像監測系統是完善我國水情測報體系的新型測報方式,尤其適合難以興建接觸式水情監測站的偏遠地區,對于山洪、泥石流、天然河道的監測能力較強,反應時間短,可以為防汛指揮決策爭取寶貴的時間。隨著水利衛星通信網的快速發展,支持DVB-S2技術的新型衛星系統不斷投入使用,其中優質的轉發器資源、支持ACM自動抗雨衰技術、優質QoS鏈路規劃等新技術的采用,尤其適合水利系統的大規模推廣應用。