融合ET 管理理念的水資源綜合管理技術體系的典型架構研究——以海河流域潘莊引黃灌區ET管理為例

丁志宏,楊曉勇,宋秋波

(天津市中水科技咨詢有限責任公司,天津 300170)

自20世紀80年代以來,海河流域在水資源開發利用、工農業節約用水等方面開展了大量的工作,取得了顯著成效。總結起來,在節水研究方面,目前仍然主要側重于工程措施和用水管理,重視提高灌區農業灌溉用水的利用效率;在"耗水"研究方面,除了側重于探討農田尺度上的作物耗水機理和提高作物的水分生產率以期減少取用水和提高作物產量的研究以外,還提出了從流域水資源可持續利用和維系良好生態環境的高度來研究流域層面上的節水和高效用水管理措施并藉以推行流域水資源綜合管理的戰略措施——ET管理[1-3]。

基于海河流域水資源管理工作的現實需求,借鑒已有的研究成果,在從區域水量平衡方程出發架構出一個融合ET管理理念的流域水資源綜合管理技術體系[4]的基礎上,結合海河流域潘莊引黃灌區的水資源供需狀況,繼續探討融合ET管理理念的水資源綜合管理技術體系實施的典型架構,為海河流域實施最嚴格水資源管理制度進而實現以水資源的可持續利用支撐流域經濟社會生態和諧發展的流域管理目標提供科學參考。

1 ET 管理的基本概念

所謂ET管理,就是以耗水量控制為基礎的水資源管理,其實質是在傳統水資源管理的需求側進行更深層次的調控和管理,是立足于水循環全過程的、基于流域/區域空間尺度的、動態的水資源管理。在現代變化環境下,針對水資源短缺日益嚴重的形勢,立足于水文循環,進行以水資源消耗為核心的水資源管理不僅必要,而且非常迫切,是資源型缺水地區加強水資源管理的必然趨勢。

根據ET管理的新理念,從大空間尺度上的流域水資源宏觀管理的角度出發,ET的概念也就從傳統的狹義ET拓展到了廣義ET,即流域/區域的真實耗水量,它既包括傳統的自然ET,也包括人類的社會經濟耗水量(可稱之為人工ET),是參與水文循環全過程的所有水量的實際消耗。據此,廣義ET包括以下3個組成部分:①傳統意義下的ET,即土壤、水面蒸發以及植被蒸騰;②人類社會在生活、生產中產生的水量蒸發;③工農業生產時,固化在產品中,且被運出本流域/區域的水量(稱之為“虛擬水”,此部分水量對于本流域或區域而言屬于凈耗水量)。

就研究的空間尺度而言,在國內外有關蒸騰蒸發的研究所涉及的植株微觀尺度、農田中觀尺度、區域/流域宏觀尺度中,農田中觀尺度和區域/流域宏觀尺度上的蒸發蒸騰量的定量研究是實現區域/流域水資源需求側ET管理的技術支撐,其主要利用分布式水文模擬和遙感反演兩種方式來研究大空間尺度范圍內的蒸發蒸騰[5]。

2 ET管理體系的典型架構

基于ET的水資源管理是針對一定范圍 (流域或區域)內的綜合ET值與當地的可利用水資源量的對比關系,進行水資源分配或對ET進行控制的管理辦法;通過提高水資源的利用效率,減小社會水循環分支系統中不可回收的水量,使同等水分消耗條件下的生產效率得以大幅度提高,從而達到資源性節水的目的;在滿足地下水不超采、農民不減收、環境不破壞的條件下進一步合理分配各部門和各行業可利用的水量,通過調整產業結構和應用各種節水新技術新方法,解決各部門和各行業(包括環境和生態用水)之間的用水競爭問題,達到整個區域的水量平衡。

農業是水資源耗用的第一大用戶,地表面積上的自然蒸發蒸騰(ET)也是水循環中的最重要消耗環節,ET管理應以生態用水和農業節水等為重要著力點,因此分析灌區在實施ET管理過程中采用的研究架構體系對于海河流域實施最嚴格水資源管理制度具有特別重要的意義。

潘莊引黃灌區是一個大型灌區,位于山東省德州市西部,總面積5 867 km2,耕地面積39萬hm2,設計灌溉面積33.3萬hm2,行政區域包括齊河、禹城、平原、夏津、武城、德城、寧津和陵縣共8個縣(市、區)的全部或部分,農業人口近300萬。潘莊引黃閘位于黃河下游左岸的齊河縣馬集鄉潘莊村附近,設計引水流量100 m3/s,年均引水 9.47億m3。

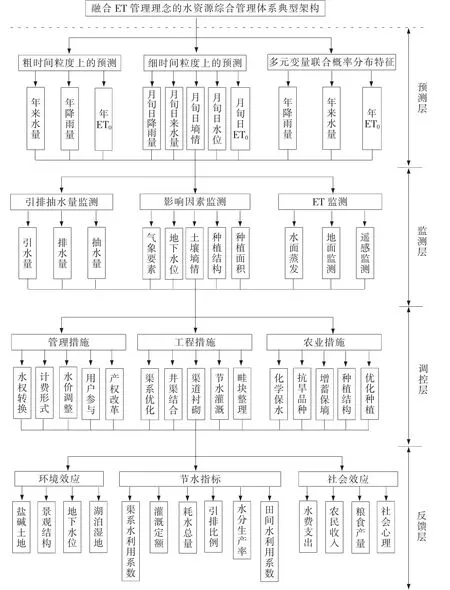

圖1 海河流域灌區ET管理技術體系的典型架構

結合潘莊引黃灌區的水資源供需狀況,從區域干旱風險最小與農業種植結構優化的角度出發,在流域水資源綜合管理技術體系框架下,研究提出一個實施ET管理體系的典型架構,具體如圖1所示。

ET管理體系的典型架構由預測層、監測層、調控層和反饋層4個模塊有機組成。

(1)預測層:預測層包括粗時間粒度上的預測、細時間粒度上的預測以及多元聯合分布概率分析3個部分。粗時間粒度上的預測主要進行年來水量、年降雨量和年參考作物騰發量(ET0)的預測,用于規劃方面。細時間粒度上的預測主要進行月、旬、日時間尺度上的降雨、來水、墑情、水位、ET0的預測,用于計劃方面。多元聯合分布概率特征的分析主要是基于水資源耗用結構風險最小原理[5]來進行干旱風險評估與種植結構調整的相關指導和管理,用于規劃方面。

(2)監測層:監測層包括引排抽水量監測、影響因素監測和ET監測。引排抽水量監測主要進行灌區引黃涵閘、排水溝渠、地下水源井等供排水設施的實時供排水量,為水資源耗用量統計與管理提供基礎數據。影響因素監測主要進行包括降水、氣溫、日照、風速等在內的氣象要素、地下水位、土壤墑情、種植結構和種植面積等水資源耗用的內外影響因素監測,用以進行相關的統計和管理。ET監測主要進行各種下墊面條件下的蒸騰蒸發量的實時監測,主要手段包括蒸發皿觀測、渦度監測儀、衛星遙感等多重手段,這是ET管理典型架構的核心組成部分。

(3)調控層:調控層主要是根據ET管理的目標和實際ET的差異,通過采取工程、管理和農業等各項措施來消除二者之間的差異,調節和控制不同類型的ET,實現ET管理的組織目標。調控措施涉及經濟、社會、生態等諸多方面,是一個復雜的系統工程,是ET管理體系典型架構正常運行的能動保障。

(4)反饋層:反饋層主要有節水指標、環境效應和社會效應等3個指標層組成。ET管理的最終目的是為了通過實施最嚴格水資源管理來實現經濟、社會和生態系統的和諧發展與良性循環,非常有必要通過合理有效的指標體系來衡量和表征ET管理的實施效果并將其反饋回管理者以調整相關的目標和采取的措施。

3 結語

ET管理立足于區域/流域水文循環過程,以水資源在其動態轉化過程中的主要消耗——蒸發蒸騰為出發點,以生態友好、經濟合理、社會可行為約束條件,以提高水資源的利用效率和效益為目標,對傳統水資源需求管理是有益的補充,是一種先進的水資源管理理念,同時也是一種新生的水資源管理技術。筆者提出的ET管理典型架構為海河流域ET管理實施的組織化、系統化和流程化提供了積極參考。

[1]梁薇,劉永朝,沈海新.ET管理在館陶縣水資源分配中的應用[J].海河水利,2007(4):52-54.

[2]李京善,苗慧英,王建偉,等.ET管理在農業用水規劃中的應用[J].南水北調與水利科技,2009,7(3):74-76.

[3]蔣云鐘,趙紅莉,甘治國,等.基于蒸騰蒸發量指標的水資源合理配置方法[J].水利學報,2008,39(6):720-725.

[4]何宏謀,丁志宏,張文鴿.融合ET管理理念的黃河流域水資源綜合管理技術體系研究 [J].水利水電技術,2010,41(11):10-13.

[5]丁志宏.融合ET管理理念的黃河流域水資源綜合管理技術體系的構建及其若干問題研究[D].天津:天津大學,2011.

——關注自然資源管理