基于中俄鐵錳分析差異探討地表水重金屬監測樣品保存與前處理方法

劉 京 白光明 陳 鑫 張雪丹 劉 允 周 密 劉廷良

(1.中國環境監測總站,北京 100012;2.呼倫貝爾市環境監測中心站,呼倫貝爾市 021008)

重金屬在地表水環境中不能被微生物降解,具有累積效應,影響人類健康。重金屬污染具有隱蔽性、長期性和不可逆行的特點。根據“突變率”的毒理學評價,其毒性僅次于殺蟲劑列居第二位。同時重金屬在水體的沉積物、懸浮物以及水相中均有分布。在一定條件下溶解態的金屬離子可以通過吸附、絡合、離子交換等作用進入懸浮態,進而通過絮凝、共沉淀等作用進入沉積物;當水環境條件變化時又可以通過解析、擴散、氧化還原等方式溶解進入水相。因此如何準確測定水體中重金屬的濃度并與標準限值比較進行正確的評價是環境監測的責任與任務。

在中俄跨界水體水質聯合監測中發現,不僅鐵、錳的測定結果經常超標,而且兩國間的數據還存在差異。本文從中俄兩國的分析方法、樣品測定前不同的保存和預處理方法以及標準限值的涵義等幾個方面對此進行了探討和研究。

1 中俄雙方鐵、錳在分析測定中的差異

1.1 分析方法的差異

在中俄聯合監測中,兩國使用的分析方法不同。中方使用國家標準分析方法GB 11911-89《水質-鐵、錳的測定-火焰原子吸收分光光度法》;俄方使用指導文件52.24.358-2006《鐵-1,10-菲若啉光度法》和52.24.467-2008《錳-甲醛肟光度法》。本文對以上方法進行了精密度、準確度以及檢出限方面的方法對比試驗,即:分別對3個不同濃度的水樣(0.1~0.4mg/L)平行測定8次進行精密度測試;分別對2個已知濃度的質控樣平行測定6次進行準確度測試;根據多次空白測定數據統計計算得到測試方法的最低檢出限。結果見表1。

表1 中俄不同分析方法對比試驗結果

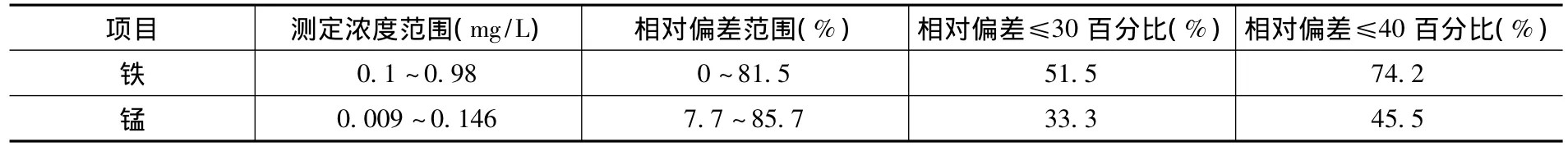

1.2 實際測定結果的差異

根據中俄雙方承擔聯合監測任務的實驗室分布,本文挑選了4個聯合監測斷面(黑山頭、名山、烏蘇鎮和三岔口斷面)的2010年的監測結果(共66組數據)進行比較,中俄雙方對鐵和錳的測量結果見表2。由于中俄雙方對鐵和錳的分析方法不同,雙方的監測數據差異也較大。接近50%的鐵的監測數據相對偏差超過30%。錳的數據差異更大,接近70%的監測數據相對偏差超過30%。

2 樣品保存與前處理的研究

為了了解樣品的運輸保存及前處理過程對測定結果的影響,我們按照不同保存時間、保存條件以及不同樣品前處理過程等進行了試驗,每個測試均進行平行樣分析取平均值。

表2 鐵和錳指標監測結果比較

重金屬以溶解態、懸浮物以及沉積物形式存在于水體中,不僅在不同的濃度、pH等條件下可以相互遷移轉換,也會通過水土流失的土壤帶入水體。水樣采集后的處理步驟和時間、順序等過程對測定結果的影響很大。如果加酸進行固定處理,附著在懸浮物上的部分重金屬離子就會以溶解態形式進入水體,導致溶解態濃度升高;水樣采集后如果不加酸進行固定處理,一段時間后水體中溶解態的金屬離子就會附著到容器壁上,導致溶解態濃度降低;另外加酸固定與過濾的順序也是影響測定結果的重要因素。因此我們進行了一些條件試驗。在試驗中采用原子吸收法,每個樣品均進行平行樣測試。

2.1 水樣過濾前置時間的影響

將樣品采集后分四份:一份樣品馬上過濾,然后加酸固定;第二份樣品4小時后過濾,然后加酸固定;第三份樣品24小時后過濾,然后加酸固定;第四份樣品48小時后過濾,然后加酸固定。分析結果見表3。表3數據說明樣品采集后如不及時加酸固定,水樣容器對溶解態金屬的吸附作用還是很大的。測試水樣4小時后鐵的濃度降低30%,錳的濃度降低10%;24小時后鐵的濃度降低80%,錳的濃度降低60%。如果采樣后不及時對樣品進行相關保存處理,測定結果將沒有任何意義。

2.2 固定劑添加時間的影響

將樣品采集后分四份:一份樣品馬上加酸固定,第二份樣品4小時后加酸固定;第三份樣品24小時后加酸固定;第四份樣品48小時后加酸固定。然后樣品均不過濾,測定水樣中待測成分的全量濃度。分析結果見表4。表4數據顯示,只要在采樣后一天內對水樣加酸固定,容器壁對待測金屬的吸附影響不大。

表3 樣品過濾前放置時間的影響

表4 樣品加酸前放置時間的影響

2.3 過濾與添加固定劑順序的影響

比較樣品采集后立即過濾加酸固定與加酸固定后立即過濾兩種情況,測試結果見表5。表5數據顯示,加酸固定后過濾測得的金屬濃度明顯高于過濾后加酸固定的水樣,說明在地表水的懸浮顆粒物和膠體中包含有相當數量的鐵、錳。先加酸固定后,水樣中酸度的變化會使附著在懸浮物上的待測離子轉化為溶解態,這個影響幅度會對后續的水質評價結論帶來比較大的偏差。

表5 樣品固定與過濾順序不同的比較

表6 樣品固定后不同保存時間分析結果的比較

2.4 樣品固定后保存時間的影響

將2.1和 2.2中的第一份樣品保存 4h、24h、48h后重新測試,分析結果見表6。結果顯示,未經過濾直接加酸固定和過濾后再加酸固定的兩組樣品分析完成后,樣品放置48h后測定均能得到穩定可比的結果。

3 結論與建議

3.1 研究結論

上述實驗表明:中俄雙方對水中鐵、錳項目分析方法準確度和精密度均符合相關的要求,不同的方法對相同的樣品的分析測試沒有明顯的差異。

以鐵、錳為代表的重金屬分布在水相和懸浮物中,按照《地表水環境質量標準》中重金屬標準限值的涵義,應測定溶解態的金屬離子濃度,即水樣經過0.45μm的濾膜過濾后濾液中的金屬含量。正確的方法是:水樣采集后應立刻經過0.45μm的濾膜過濾,然后加酸固定,低溫保存,盡快分析。但是由于采樣時無法做到現場過濾,采樣后帶回實驗室處理也要4小時以后。因此無論是加酸固定后回實驗室過濾,還是回實驗室后再過濾均會導致測定結果出現偏差。前者測定數據偏高,后者測定數據偏低。因此如何保存測定重金屬項目的樣品是我們面臨的一大問題。

中俄聯合監測中出現的鐵、錳數值差異較大,原因一是水樣采集、樣品保存及前處理步驟差異導致的測定結果的偏差。二是我國的《地表水環境質量標準》GB 3838-2002中鐵、錳均指水體中溶解態的含量,俄方評價標準中規定的則是總鐵。

3.2 相應建議

具體建議如下:第一,鑒于目前執行的評價標準、監測規范的要求與實際操作之間的差異,建議在今后標準的制定中一定要考慮監測分析方法在實際操作中的可行性和可達性。為了便于操作、保證測定結果的可比統一,在目前的情況下,建議采用現場靜置30min,取上清液加酸固定,送實驗室分析的方法。第二,由于原子吸收法更為簡單快速、干擾少、測量范圍廣、檢出限低,建議在鐵、錳的測定中首選原子吸收法作為兩國一致使用的分析測試方法。第三,為了降低和消除聯合監測中中俄兩國鐵、錳數值的差異,在明確待測污染物的形態 (總量、懸浮態、可溶態)的基礎上統一金屬的保存和前處理方法。

[1]夏青,陳艷卿,劉憲兵.水質基準與水質標準[M].北京:中國標準出版社,2004:11.

[2]劉京,陳鑫,等.中俄跨界水體水質聯合監測項目分析方法的異同分析[J].環境與可持續發展,2013,38(3):33-39.