參芎葡萄糖注射液對慢性肺源性心臟病患者血栓前狀態標志物以及NT-proBNP的影響

湖北省武漢市武昌醫院(430063)賈均

湖北省武漢市醫學會(430014)林靜Δ

慢性肺源性心臟病簡稱肺心病,系指各種不同病因損害肺的結構和功能,引起右心損害的心臟病。本病為我國的常見病,多發病,20世紀90年代的普查結果表明肺心病患病率為0.86%[1]。近年于15歲人群的抽樣調查結果為0.70%,占COPD的22%[2]。臨床觀察發現,多數肺心病患者的血液呈高凝狀態或血栓前狀態,容易誘發、加重心力衰竭以及形成肺小動脈血栓,從而導致臨床預后不良。受人口老齡化及環境因素的影響,我國慢性肺源性心臟病的發病率居高不下,成為危害公眾健康的一種常見呼吸系統疾病。肺動脈高壓和繼之而來的右心室結構或功能改變是本病的最基本病理特征。此外,尸檢還發現部分慢性肺心病急性發作期患者存在多發肺微小動脈原位血栓形成,提示改善血栓前狀態可能對延緩慢性肺心病的發展有益[3]。

參芎葡萄糖注射液中的中藥單體均具有活血化瘀、擴張血管的功效,能改善多種疾病的血栓狀態[4]。但它能否改善慢性肺源性心臟病患者的血栓前狀態、降低肺動脈高壓、保護右心功能,筆者就此進行了研究。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 連續選取2010年9月~2012年3月在湖北省武漢市武昌醫院呼吸內科住院治療的96例慢性肺源性心臟病患者作為研究對象。所有病例均符合全國第三次肺心病專業會議修訂的診斷標準[5],心功能分級參照美國紐約心臟協會標準分級(NYHA)。排外先天性心臟病;各種原因引起的左心功能不全;糖尿病或糖耐量異常者。按隨機數字表法將上述患者隨機分為觀察組46例和對照組50例。其中觀察組男32例,女14例,年齡58~84歲,平均68歲。其中心功能Ⅱ級5例,Ⅲ級25例,Ⅳ級16例,有2例并發肺性腦病。對照組男38例,女12例,年齡57~80歲,平均67歲。其中心功II級7例,Ⅲ級28例,Ⅳ級15例,有1例并發肺性腦病。

1.2 治療方法 兩組患者均給予抗感染、低流量氧氣吸入、改善通氣、祛痰、平喘、擴管、利尿劑、小劑量洋地黃制劑、糾正酸堿失衡和電解質紊亂等治療。觀察組在上述基礎上加用參芎葡萄糖注射液(貴州益佰制藥有限公司)200ml,靜脈滴注,1次/d,療程為14天。

1.3 觀察指標 兩組患者均于治療前、后的次日清晨空腹抽取肘靜脈血10ml,其中5ml以3000r/min離心10min,分離血漿,置于-20℃冰箱保存,檢測時在放于37℃水浴箱中解凍。血小板α-顆粒膜蛋白-140(GMP-140)、血管性假性血友病因子(vWF)、組織型纖溶酶原激活物抑制物(PAI-1)均采用酶聯免疫法(ELISA)檢測。纖維蛋白原(FIB)采用凝固法。上述藥盒均購自上海太陽生物技術公司,酶標儀為美國保特公司EXL-800型,測定波長為370mm,操作過程嚴格按照試劑盒說明書。NT-proBNP采用電化學法檢測,采用Roche生產的Cobase 601系統進行測定,所用的試劑也由Roche公司提供。其余靜脈血用作檢測肝腎功能、電解質、血糖、血脂以及同型半胱氨酸等指標。療效評價:①顯效:治療后,患者癥狀、體征改善明顯,心功能改善Ⅱ級。②有效:治療后,患者癥狀、體征有所改善,心功能改善I級。③無效:治療后,上述各項指標無變化,甚至加重或死亡。

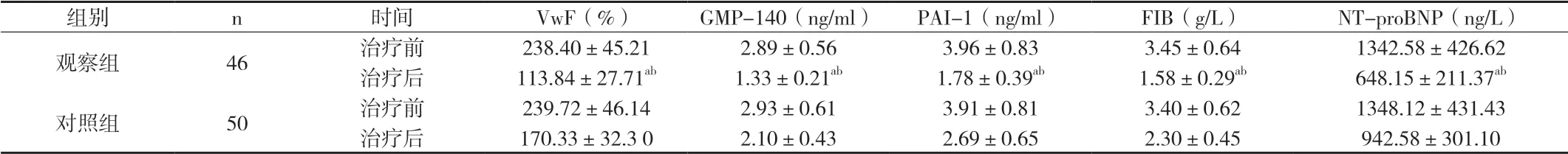

附表 兩組患者治療前、后血栓前狀態標志物和NT-proBNP對比

1.4 統計學方法 利用SPSS13.0統計軟件對資料進行統計,符合正態分布的計量資料以(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以百分率表示,采用卡方檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療效果的比較 治療后,觀察組有26例患者顯效,18例患者有效,2例患者無效。對照組有14例患者顯效,22例患者有效,14例患者無效。觀察組總有效率明顯高于對照組,差異經檢驗具有統計學意義(P<0.01)。

2.2 兩組患者治療前、后血漿vWF、GMP-140、PAI-1、FIB和NT-proBNP水平的比較 兩組患者治療前血漿vWF、GMP-140、PAI-1、FIB和NT-proBNP水平大致相當,差異經檢驗不具有統計學意義(P>0.05)。兩組患者治療后,上述指標較治療前,明顯降低,且觀察組降低更為明顯,差異經檢驗均具有統計學意義(P<0.01),見附表。

2.3 不良反應 觀察組有2例患者出現輕微的頭昏、面色發紅,對照組有3例患者出現惡心、嘔吐,經對癥處理后,癥狀消失,均未影響觀察。

3 討論

慢性肺源性心臟病[6](chronic pulmonary heart disease),簡稱慢性肺心病,是由肺組織、肺血管或胸廓的慢性病變引起肺組織結構和(或)功能異常,產生肺血管阻力增加,肺動脈壓力增高,使右心室擴張或(和)肥厚,伴或不伴右心功能衰竭的心臟病,并排除先天性心臟病和左心病變引起者。

肺動脈高壓是本病形成的關鍵環節。肺功能和結構的不可逆改變,反復發生的氣道感染和低氧血癥及一系列神經、體液因子的參與,均可導致肺血管阻力增加,結構發生重塑,最終促使肺動脈高壓的發生。此外,缺氧產生的繼發性紅細胞增多,血黏稠度增加,血流阻力增高,常常使肺循環處于血栓前狀態,甚至促發肺小動脈微血栓的形成[7]。因此,盡早對慢性肺心病患者的血栓前狀態進行干預,可能對延緩疾病的進展有利。

參芎葡萄糖注射液是丹參和川芎的合劑,它含有丹參素和鹽酸川芎嗪兩種單體,二者能夠改變血液流變學性質,減輕血液粘、凝聚程度,減少肺小動脈微血栓的形成,擴張血管,改善微循環,降低肺循環阻力,降低肺動脈高壓,防止和減輕缺氧心肌超微結構的變化,對缺氧心肌有保護作用[8]。

本文的觀察組患者聯合使用參芎葡萄糖注射液2周后,外周血即可見血栓前狀態標志物明顯降低,且與同組治療前及同期對照組相比較,差異具有統計學意義(P<0.01),說明該藥在改善慢性肺心病患者的血栓前狀態方面作用顯著。

近年來,越來越多的證據表明神經內分泌激素和心肌重構之間的惡性循環是心力衰竭不斷進展的關鍵所在[9]。作為一種神經激素,BNP是在心臟前負荷急劇增加、導致心室壁的張力和壓力升高時,心肌細胞通過mRNA轉錄的方式合成108氨基酸位點所組成的腦納肽前體(proBNP)。當上述負荷進一步加劇,proBNP就會釋放到循環中,并裂解成無活性的氨基末端proBNP(NT-proBNP)以及有內分泌活性的BNP。但前者在檢測心室功能不全時更敏感。許多臨床研究顯示,NT-proBNP與心功能的NYHA分級具有相關性,是預測慢性心力衰竭患者住院率和病死率的獨立因子。

本研究中的觀察組患者,聯合使用參芎葡萄糖注射液2周后,外周血NT-proBNP明顯降低,且與該組治療總有效率明顯增高相一致,說明患者的右心功能得到了有效的保護,提高了治療有效率。