淺談如何提高少數民族地區電視新聞報道的生動性和親民性

■吳 燕

廣西龍勝各族自治縣是苗、瑤、侗、壯、漢多民族聚居的山城,作為龍勝電視臺的一名記者,為了使新聞報道更具生動性和親民性,在新聞采寫過程中,必須自覺地堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾,深入到社會基層,用敏銳的視覺捕捉新聞,用清醒的意識分析新聞,用理性的剖析解讀新聞,抽絲剝繭,挖掘新聞背后的新聞,消除迷霧,努力揭示客觀真實的新聞事件。唯有這樣,新聞才能吸引人,才能引導讀者學習、思考和認識新鮮事物,也才能發揮引導社會輿論的作用。

眾所周知,少數民族新聞事業一直以來就是我國新聞傳播事業的重要組成部分,我國經濟的快速發展以及我國加入WTO之后,民族新聞事業面臨新的機遇與挑戰,能否將本民族的特色報道出來,成為我國民族新聞報道中的重中之重。突出民族新聞的個性,體現民族新聞的民族特色,提高民族新聞報道的生動性和親民性,這是至關重要的。

新聞報道應該怎樣走一條獨具特色的生動性之路呢?新聞的生動性首先來自新聞事實本身的生動性。為了增強新聞的表現力,擴大電視新聞的影響力,新聞報道的生動性、趣味性、可讀性成為新聞寫作新的探索方向,于是多種新聞表現手段應運而生。在2004年我臺播放的電視新聞報道《好心人齊心搶救事故中的傷員》中,記者在采訪的路上恰巧碰上了一起交通事故,一輛農用車裝載一車西紅柿,與一輛急速駛來的兩輪摩托車相撞,摩托車上兩人被甩入路旁,被掉下車的西紅柿埋壓。事故發生后,路過的許多好心人積極施救,記者就用鏡頭記錄下了眾人搶救傷員的畫面。此類新聞報道,采用場景、畫面組合的結構,以強烈的現場感,給讀者視覺和心理上沖擊。通過視覺新聞,突出電視觀眾火熱的救人場面,展現當代雷鋒精神,這種新聞效果是文字報道難以比擬的。

視覺新聞以直觀的圖像、強烈的視覺沖擊力,深受讀者青睞,成為電視新聞發展的方向。我臺曾播放《母雞搖身變公雞》、《一只德國杜賓狗生了13胞胎》,類似這樣趣味橫生的電視新聞,吸引了不少觀眾的眼球。記者通過群眾的爆料,深入挖掘身邊事,細致入微地展現事件中的情節和細節,突現事件中隱含的能夠讓人產生興奮感、富有戲劇性的故事,這也正是這種新聞報道形式大受讀者歡迎的原因所在。簡練、樸實、通俗的語言,也增強了新聞報道的生動性。面對廣大讀者,唯有通俗易懂的語言傳播新聞,才能為大眾所接受,產生新聞效應。沒有生動性,電視新聞作品就不能吸引人,更談不上感動人、教育人、鼓舞人。所以跟社會其他行業一樣,新聞報道也需要不斷創新。這不僅表現在新聞寫作手法上日趨多樣化,還表現在新聞的思想內涵更豐富、更廣闊,借鑒和吸收了許多學科的知識,使電視新聞報道更客觀、更真實、更生動,更具趣味。

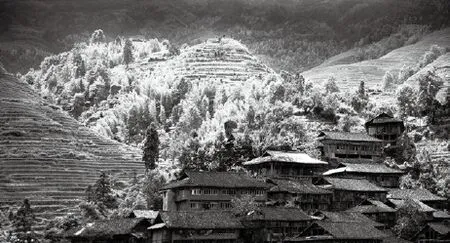

如果說生動性是新聞的靈魂,那么親民性是新聞的主動脈。要想親民,首先得從內心去愛百姓,尤其是深入到少數民族山寨走訪群眾,更是要與群眾打成一片,才能切實了解群眾的生產生活情況,知道當前農村需要什么,國家的惠農政策著實為少數民族地區群眾帶來的真正實惠……從中獲取更多有價值的新聞。譬如,電視新聞《大寨村的綠色協奏曲》報道,就是記者在一次走訪中,通過當地群眾了解到的題材。報道講述龍勝各族自治縣和平鄉大寨村這個曾經是窮山僻壤的山寨,當地聚居著瑤族群眾,因為旅游的開發利用,群眾走上了致富之路,但是梯田開始撂荒,環境嚴重被破壞,群眾開始意識到環境保護的重要性。為了保護龍脊梯田景觀,不讓耕地荒廢,大寨村委會決定,村民一致通過,將每年集體收入的50%用于保護耕地,梯田景觀得以長久保護,才能確保當地旅游經濟的持續發展。新聞報道以鮮活的例子、生動的語言,展現瑤族群眾思想觀念的跨時代轉變。這則新聞很有特色和價值,2009年度被評為廣西自治區成立50周年系列報道《廣西輝煌50年》電視新聞大賽好新聞一等獎。

在一些少數民族偏遠山區,外出打工的女孩子增多,在山寨幾乎很難看見女孩子的身影,這樣的狀況導致了許多山寨的小伙子娶不上媳婦,甚至有些五六十歲都還打著光棍,有的村幾十號人娶不上媳婦,被稱為“光棍村”。了解到這些情況后,作為一名記者,雖然不能改變這樣的狀況,但至少可以幫助反映這樣的事實,于是便想報道一些有關這方面的新聞。恰巧,2006年農歷七月初七,傳說中牛郎織女相會的日子,龍勝各族自治縣婦聯組織了一次相親會,筆者利用這個契機,采制播出了電視新聞《“七七”中國情人節 壯哥瑤妹結姻緣》,報道了龍勝各族自治縣泗水鄉里排壯寨以中國的“七夕”節為背景,在當地舉行了熱鬧的“相親會”,各地的少數民族青年應邀前來“約會”。在一些偏遠山區,因為貧窮而娶不上媳婦的大齡青年很多,然而,“相親會”的舉辦,既能打破所謂“光棍村”的局面,又能提高少數民族之間的“通婚”率,更加促進各民族之間的團結友愛。這則新聞報道一經播出,就得到社會各界的好評,同時獲得2006年度廣西廣播電視優秀作品獎電視新聞類長消息二等獎,并榮獲第九屆“桂林新聞獎”二等獎。

親民之道,貴在存乎于心,重在踐之于行。因此,作為一名電視新聞工作者,要深入群眾、常接“地氣”,從群眾最需、最急、最憂的事情做起,多做雪中送炭的工作,多辦利民惠民的實事。

實踐證明,沒有真實性,電視新聞報道就喪失存在的價值,不值一文。沒有生動性,電視新聞報道就不能吸引人,更談不上感動人、教育人、鼓舞人。新聞沒有親和力,不親民,則不能從根本上反映老百姓的生活,所以跟社會其他行業一樣,新聞報道也需要不斷地創新。在宣傳內容上,要把民生放在重要位置,說身邊的事,說老百姓最關心的事。