基于參數化的圍堰三維可視化設計

周 銳

( 中國水電建設集團 國際工程有限公司,北京100048)

0 引 言

傳統的水利水電工程圍堰設計一般采用手工繪圖的方法。近來,雖然采用了計算機輔助設計( CAD) 方法,但這種方法由于與數字地形模型間缺乏緊密聯系,不能真實反映圍堰的實際形態,并且CAD 系統的可視化、圖形表現能力、交互功能也還不完善。

后來產生的參數化設計方法一般有變量幾何法[1]和幾何推理法[2]。這些方法雖具有較深的理論基礎,但一般用于解決二維參數化設計問題,在三維可視化設計方面存在不足。

為了克服以上方法的不足,本文利用GIS 強大的數據存儲、空間分析與可視化功能,在圍堰參數化基礎上,采用三維可視化技術,實現了圍堰三維模型的建立與圖形顯示,設計及分析結果對指導工程設計具有參考價值。

1 參數化設計方法基本概念

參數化是指系統內部定義了一個以設計關系和設計約束為核心的圖形信息模型,并以此為源泉實現多種圖形參數化的方式。

參數化設計就是將圖形中的一些圖素的尺寸和位置與一定的約束條件相關聯,當某一圖素的尺寸和位置發生改變后,系統依據它與周圍圖素之間的約束條件,自動修改這些圖素的尺寸和位置來更新整個圖形。

參數化技術的核心是一個非線性方程的生成與求解器。

考慮一個由N個特征點( 在三維空間中,每個特征點有3個自由度) 組成的三維實體。

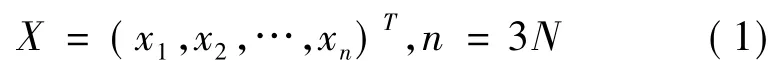

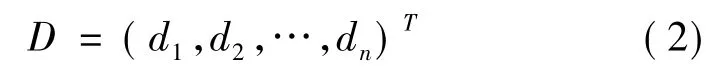

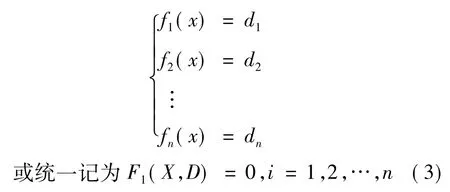

所有未知的N個特征點的坐標組成矢量為:

所有已知的參數,尺寸約束方程的值,可記為:

于是,幾何體特征點集就是求如下非線性約束的一個具體解:

求解非線性方程的基本方法是牛頓迭代法,即:

式中:J 為雅可比矩陣; Jij= ?Fi/?xj;j = 1,2,…,n;△X = ( △X1,△X2,…,△Xn) 是各個自由度的迭代增量; R = ( -F1( x) ,-F2( x) ,…,-Fn( x) ) ,反映迭代過程的約束方程殘余數。

經過迭代,直到滿足指定的迭代收斂條件| △X| <ε,就得到滿足約束條件的解,從而確定所求的幾何形體,只有當約束方程數與特征點組的自由度數相等時,雅可比矩陣才是非奇異的,這是約束方程有唯一解的充要條件。

2 圍堰參數化建模的方法

2.1 幾何實體建模的一般方法

在當前已有的幾何造型系統中,占據主要地位的是構造實體幾何法( CSG) 和邊界表示模式( B -rep) 。任何復雜的形體都是由簡單的形體( 體素) 構成的,可用體素的各種組合來表示一復雜形體。構造實體幾何法就是利用集合操作( 并、交、差、補等操作) 來組合有重疊的三維物體的一種建模方法。而所謂的邊界表示模式,則是在邊界表示中,一個形體可通過描述其邊界來確定,邊界又被分割為有限個有界子集,稱為面或面片。描述形體的邊界就是描述這些面或面片。

對于圍堰建模,這里采用邊界表示法,即把實體看做是半空間集合的交集,圍堰上的任何一個表面都把三維空間分成兩個半空間。因此,圍堰上的任何一個表面都是兩個半空間的邊界,若半空間集合的交集是一個有界的封閉子空間,則這個子空間表示圍堰實體。

2.2 圍堰模型構造的基本原則和方法

圍堰模型的構造過程基于以下基本原則: ①模型數據的獨立性;②模型求解的獨立性; ③模型表示的圖形化。

對于某一特定型式的圍堰,是由一些相互關聯的特征部件組成的,整個建模過程可描述成這些特征部件的組裝過程,而每個部件都由一些關鍵的參數來定義,通過設計相應的計算模塊,建立一組描述幾何約束關系的方程,調用模型求解程序,求得各部件的控制坐標點,可生成各特征部件的模型,然后將各部件按照其相互關系組合在一起,就得到了整個圍堰的三維幾何實體模型。

3 基于GIS 的圍堰可視化設計原理

3.1 利用GIS 進行圍堰可視化建模的優勢

GIS 是以地理空間數據庫為基礎,在計算機軟硬件的支持下,對空間數據進行采集、管理、操作、分析、模擬和顯示,并采用地理模型分析方法,適時提供多種空間和動態地理信息的計算機技術系統[3]。

GIS 具有強大的數據存儲與管理、空間分析、信息查詢、可視化顯示與交互操作功能。其數據庫分為空間( 矢量) 數據庫與屬性數據庫。空間數據庫存儲幾何形體參數,屬性數據庫則存儲拓撲關系及相關屬性。空間數據與屬性數據通過GIS 內部標識碼相對應,把空間信息與屬性信息有機地聯系起來,從而能更全面準確地反映空間地物的特征。

3.2 圍堰建模的GIS 基礎

圍堰設計輸入的參數包括幾何參數,約束參數及屬性參數等。

幾何參數指圍堰軸線位置、方位角、迎水側坡度、背水側坡度、堰頂長度、堰頂寬度、圍堰高度,心墻( 斜墻) 及防滲墻的中心線距圍堰軸線的距離以及其頂面與堰頂的高差等,約束參數指河床底面約束,岸坡約束等。屬性參數包括各控制面的高程,填筑材料,結構形式等信息[4]。

幾何參數及約束參數由GIS 的空間數據庫存儲。通過建立一組描述形體幾何特征且滿足一定約束關系的方程,再經過模型求解,即求解這一組方程,即可構造出圍堰的幾何模型。此外,利用GIS 的空間分析功能,在GIS 的統一操作平臺上,能實現并、交、差、補等布爾操作,因此,圍堰與數字地面模型間就可通過各種拓撲運算緊密地聯系在一起,真實地反映圍堰的填筑形態及與鄰近地物的關系。三維數字地形基礎上的圍堰模型建立起來以后,能對其進行各種空間分析計算[5]。

屬性參數由GIS 的屬性數據庫管理,并與空間數據庫建立聯系,圍堰形體模型疊加其屬性信息,構成了完整的圍堰模型,形體模型生成的同時,其屬性數據庫也相應構造完成。這樣,用戶就可方便地查詢任一實體部位的相關特性,例如堆石區、黏土區等各區的填筑材料,各控制點高程,防滲墻、心墻( 斜墻) 、護坡等的上下游坡度、厚度等。同時,各專題圖形都賦以屬性,所有屬性信息存放在與圖形對應的數據庫中,便于信息查詢和模型修改。

4 圍堰可視化輔助設計流程及模型構造

4.1 圍堰可視化輔助設計流程

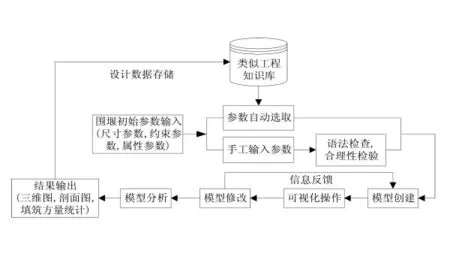

根據上述圍堰建模的基本思路,設計出交互式圍堰可視化輔助設計流程圖見圖1。

圖1 交互式圍堰可視化輔助設計流程圖

4.2 圍堰模型構造

4.2.1 三維數字地形模型的生成( DTM)

DTM 由三維地形等高線轉化而來,經過GIS 內部的數據格式轉化,生成一種能逼近真實地形的三角形不規則網絡( Triangular—Irregular—Net,TIN) 。從DTM 上,能獲得任意位置的高程、坡度、坡向等信息,為圍堰模型的構造提供了基礎三維地理背景。

4.2.2 圍堰模型的構造過程

1) 模型分解。基于模型分解的思想,將圍堰分解為一系列相對獨立的特征部件,采用三維空間幾何建模技術,分別對其進行圖形建模,然后將各部件組合起來,就得到整個模型。

2) 模型求解。在三維數字地形模型的河道上,首先點擊確定圍堰位置,以經過該點且與水流垂直方向的直線作為圍堰軸線,由輸入的圍堰頂寬,確定出圍堰頂面,再根據上下游坡度,得到上下游坡面。加上河道兩岸坡面及河床底面,形成了一個由各面構成的封閉的實體。求各面的交點的問題,轉化為求解一組滿足特定約束關系的非線性方程的過程。求出各交點坐標后,按照各點的幾何順序及相互間的拓撲關系,構造出與地形緊密連接的圍堰模型。

3) 模型組合。基于上述模型求解得到的圍堰各特征部件的模型,采用體素拼合的思想構造出整個復雜的圍堰實體模型。體素拼合是把實體看成是半空間集合的交集的單元分解,實體經分解后得到的是一系列基本體素,通過對基本體素進行有序的交、并、差、補正則運算的拼合過程構造原來的實體的方法。

體素拼合模型的拼合過程是一個二叉樹,以基本體素做為葉節點,中間節點的體素拼合運算構造中間實體,根節點的體素拼合運算構造出來的是目標實體。

4) 模型操作( 動態顯示及可視化信息查詢) 。構造出的圍堰三維幾何模型,經過投影變換顯示到計算機屏幕二維平面上,再經過消隱、反走樣、紋理貼圖等操作以及光線、色彩、材質等的自動選取,生成能真實反映圍堰形態以及填筑材料的三維可視化圍堰模型。

在3D 場景中,能對模型進行進行繞X、Y、Z 這3個軸的任意旋轉、縮放、改變視點的位置和觀察方向,并可按需要靈活顯示專題圖層。

5) 模型修改。用戶在操作模型以及獲取模型形體或屬性方面的信息時,可能發現所構造的模型與原設計方案有偏差,這時用戶可能會對系統發出修改模型的請求,系統響應這一請求,及時地對模型有關參數( 尺寸參數、約束參數) 進行調整( 如果屬性信息有變化,屬性數據庫中的內容也應相應地更新) ,然后重新建立一組滿足新約束條件的方程組,求解此方程組,得到改動后的各控制點坐標,最后根據新坐標點重構模型。

6) 模型分析。通過上面一系列模型分解、求解、組合、修改、重構的模型構造過程,建立起了數字地形模型基礎上的圍堰三維模型。利用GIS 的空間分析功能,可對此模型進行各種分析,包括填筑方量計算,沿任意地形面的圍堰縱橫剖面繪制等。

5 圍堰三維可視化設計系統的設計與實現

5.1 系統開發途徑

本系統開發基于GIS 平臺,所有數據存儲在GIS的數據庫中,圖形顯示在GIS 的三維場景中。本系統的一些分析計算程序及應用模塊用VC + +,VB等語言開發,通過Windows 的DDE 技術和調用動態連接庫,又通過不同平臺間的數據文件擴展接口,使應用模型與GIS 系統之間實現彼此數據的交換和共享[6]。

5.2 系統構成及各模塊功能

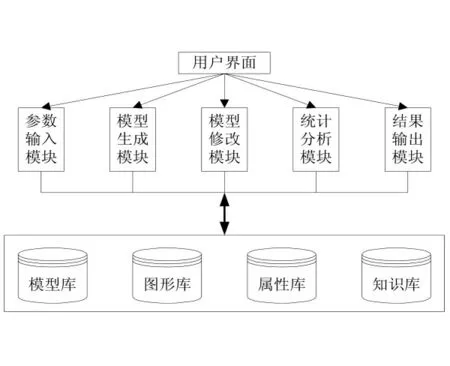

系統由參數輸入模塊、模型生成模塊、模型修改模塊、統計分析模塊、結果輸出模塊等子系統構成,包括模型庫、圖形庫、屬性庫和知識庫等數據庫。其中模型庫存貯各特征部件的模型,圖形庫存貯三維實體模型的圖形,屬性庫存貯屬性信息,知識庫存貯圍堰設計規范及類似工程設計數據,各數據庫相互連接,從而形成一個完整的系統。系統總體結構框圖見圖2。

圖2 圍堰三維可視化設計系統總體框架示意圖

6 應用實例

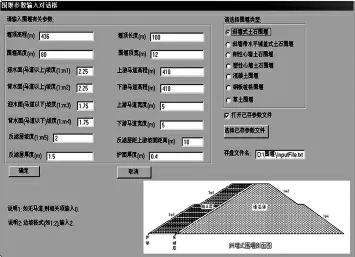

某工程上游圍堰采用碎石土斜心墻土石圍堰,堰頂高程為436.0 m,最大堰高78.0 m,堰頂長304.0 m,頂寬12.0 m,圍堰上游面坡比為1∶2.25,下游面坡比為1∶1.75; 堰基采用塑性混凝土防滲墻防滲,防滲墻厚度為1.0 m,最大深度為45.0 m。

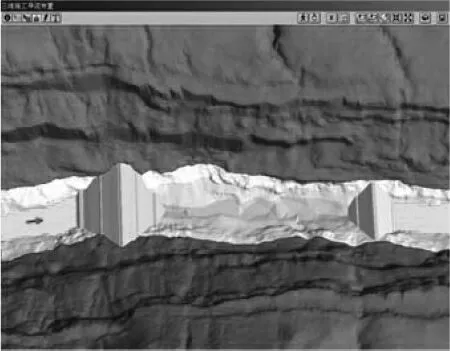

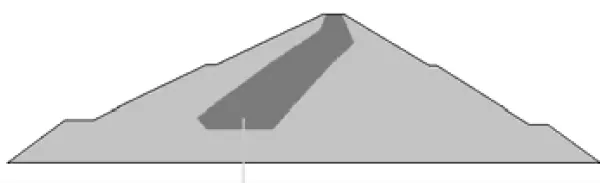

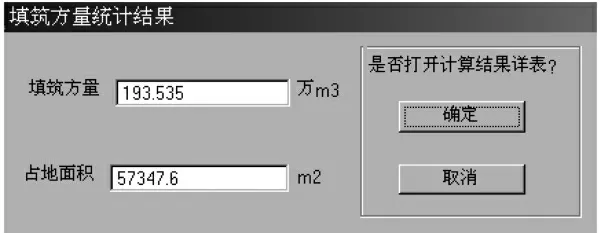

利用本文開發的圍堰可視化設計系統,輸入相關的參數,參數輸入界面見圖3,在三維數字地形模型基礎上,所生成的圍堰三維可視化模型見圖4,圍堰橫剖面圖見圖5。利用統計分析模塊計算所得圍堰填筑方量見圖6[7]。

圖3 圍堰參數輸入界面圖

圖4 圍堰三維可視化模型圖

圖5 圍堰橫剖面圖

圖6 填筑方量統計結果示意圖

7 結 語

圍堰設計是水利工程施工組織設計中一項非常重要的工作,關系到施工導流的成敗和整個工程的進度。本文摒棄了傳統圍堰設計方法的不足之處,采用GIS 平臺,實現了數字地形基礎上的圍堰三維可視化模型的構造。系統豐富的圖形界面為用戶提供了一個可視化的操作環境,有助于對模型的整體認識和控制。本系統的成功開發為圍堰設計提供了一個有利的輔助設計手段,可大大提高設計質量。

[1]李德仁. 地理信息系統導論[M]. 北京: 測繪出版社,1993.

[2]Hanan Samet.Applications of Spatial Data Structures: Computer Graphics,Image Processing,and GIS[M].Addison -Wesley Publishing Company,1990.

[3]Donald Hearn,M.Pauline Baker. 計算機圖形學[M]. 北京:電子工業出版社,1998.

[4]儲備. 基于參數化的立交建模算法及可視化技術[J]. 西安公路交通大學學報,1998,18(04) :45 -50.

[5]金允龍. 參數化技術在船舶結構CAD 中的應用研究[J].計算機輔助工程,1997,(01) :31 -35.

[6]肖麗雯,何援軍,秦鵬飛. 參數化圖庫建庫工具的開發及應用[J]. 計算機輔助設計與圖形學學報,2001,13(05) :444 -448.

[7]王文海. 三維幾何造型的理論與技術[J]. 計算機輔助工程,1994,(02) :21 -30.