慢性乙型肝炎合并肺結核患者37例臨床分析

趙巍峰

慢性乙型肝炎合并肺結核患者37例臨床分析

趙巍峰

目的探討慢性乙型肝炎合并肺結核患者的乙肝病毒標志物陽性情況、肝功能指標異常的特點,為臨床治療此類患者提供參考。方法對37例慢性乙型肝炎合并肺結核患者(實驗組)資料與45例慢性乙型肝炎患者(對照組)資料進行臨床分析,對比兩組患者的HBsAg、HBeAg、HbeAb、HbcAb血清陽性表達情況和肝功能指標異常情況。結果兩組患者的HBsAg、HBeAg、HbeAb、HbcAb血清陽性表達情況差異無統計學意義(P>0.05);實驗組患者ALT高于對照組(P<0.05),實驗組患者TB高于對照組(P<0.05),實驗組轉折A/G值低于對照組(P>0.05)。結論慢性乙型肝炎合并肺結核患者的肝功能損害較慢性乙型肝炎患者重,在靈床治療時需注意保護肝功能,避免使用肝毒性藥物。

慢性乙型肝炎;肺結核;肝功能

慢性乙型肝炎患者發病機制復雜,病程反復,需長期用藥,在病情進展過程中伴有不同程度的肝細胞受損和肝纖維化、肝功能損傷,免疫因子免疫蛋白釋放減少,機體免疫功能下降,部分患者可以感染結核或結核復發[1]。現將37例慢性乙型肝炎合并肺結核患者資料與45例慢性乙型肝炎患者資料進行臨床分析,以期對臨床診治有所幫助。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇我科2008年6月至2011年6月收治的37例慢性乙型肝炎合并肺結核患者為實驗組:其中男24例,女13例,年齡36~85歲,平均年齡(43.27±3.16)歲,所有患者均有慢性乙型肝炎病史,經血清病源學檢查及肝功能指標檢查都符合《病毒性肝炎防治方案》[2],同時患者的臨床表現、實驗室檢查和影像學檢查符合《臨床診療指南結核病分冊》[3]。選擇同期收治的45例慢性乙型肝炎患者為對照組:男33 例,女12 例,年齡26~71 歲,平均(41.67±2.19) 歲,其中輕度37 例,中度29 例,重度24 例,根據有肝炎臨床癥狀、肝功能異常情況并且經血清病源學檢查,其分型經臨床和實驗室ALT、白蛋白、膽紅素等項檢查確診,診斷符合《病毒性肝炎防治方案》[2]。

1.2一般資料

1.2.1實驗組患者一般資料 37例患者是慢性乙型肝炎并初治肺結核或復治肺結核患者。與慢性乙型肝炎相關資料為:①病程1~2年26例、2~4年13例、4~5年3例、5年以上3例。②血清病原學檢查:乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗體(HB-cAb)、乙型肝炎病毒DNA(HBV-DNA)二項以上陽性,肝功能指標谷丙轉氨酶(glutamic-pyruvic transaminase,ALT)在正常值上限1倍以上(90U/L)、3倍以下(120U/L)。③無黃疽,肌酐正常。與結核相關資料為:①實驗室檢查:血常規白細胞數升高26例,白細胞數正常9例,白細胞數減少2例,貧血4例,血沉增快8例。結核菌素試驗陽性12例、強陽性5 例,血結核抗體陽性8例,痰查抗酸桿菌多次19例陽性。②37例均拍正側位胸片,其中21例胸片表現出大小不等的單發或多發片狀較淡薄病灶或孤立肺段(肺葉)密度較均勻陰影,并周圍條索狀陰影,21例中12例位于下葉基底段、2例位于舌葉、5例位于結核好發部位;其中24例做纖維支氣管鏡檢查,其中纖維支氣管鏡刷片抗酸桿菌陽性22例。37例患者排除其他疾病引起的肝功能損害,無嚴重心、腎、脾、關節病變及矽肺、精神病、癲癇、免疫變態反應性疾病、嚴重肺部其他細菌或真菌感染,且近3個月內未用免疫佐劑。

1.2.2對照組患者一般資料 45例患者:①病程1~2年26例、2~4年13例、4~5年3例、5年以上3例。②血清病原學檢查:小三陽(HBsAg、HBeAb、HBcAb陽性)16例,大三陽(HBsAg、HBeAg、HBcAb陽性)20例,HBsAg陽性5例,HBcAb陽性4例。③肝功能指標:ALT升高,總膽紅素(total bilirubin,TB)升高,白球比(Albumin/Globulin Ratio,A/G)降低。45例患者均排除肝纖維化、肝硬化、脂肪肝、肝細胞癌、HCV病毒感染、HIV病毒感染、藥物性肝損害、自身免疫性肝病、乙型肝炎病毒YMDD變異者,并且未接受免疫調節和抗病毒治療、6個月內未接受保肝治療。

2 結果

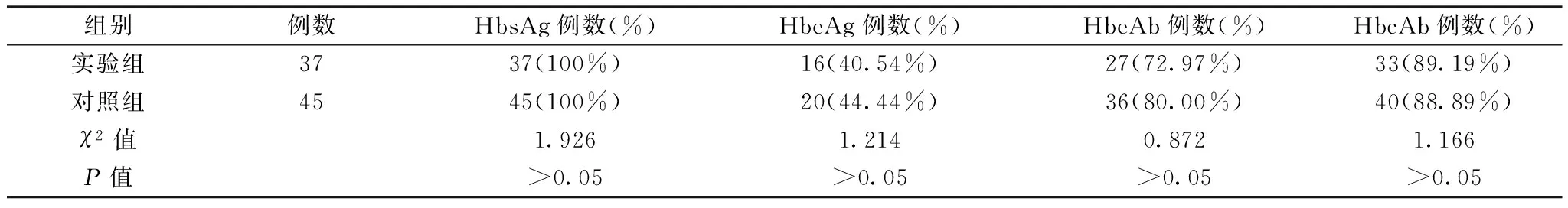

2.1兩組患者乙肝病毒標志物陽性情況的比較 兩組患者的HBsAg、HBeAg、HbeAb、HbcAb血清陽性表達情況經χ2檢驗,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2兩組患者肝功能指標異常情況對比 實驗組患者ALT高于對照組(P<0.05),實驗組患者TB高于對照組(P<0.05),實驗組轉折A/G值低于對照組(P>0.05),上述差異就有統計學意義。見表2。

表1 兩組患者乙肝病毒標志物陽性情況(例,%)

表2 兩組患者肝功能指標異常情況對比

3 討論

肺結核和乙型肝炎都是我國發病率比較高傳染病[4],在臨床診療實踐中經常可與遇到慢性乙型肝炎合并肺結核的患者。慢性乙型肝炎患者由于乙型肝炎病毒激活機體免疫反應引起炎性損傷,又具有病程、聯合用藥的特點,因此慢性乙型肝炎患者往往有不同程度的肝細胞損傷和肝功能下降。抗結核藥有明確的肝毒性,因此對于部分慢性乙型肝炎合并肺結核的患者因藥物的肝毒性而被迫中止治療,給此類患者臨床治療帶來困難,也是乙肝臨床治療的一個難點。

在本研究中考察了慢性乙型肝炎合并肺結核患者和單純慢性乙型肝炎患者HBsAg、HBeAg、HbeAb、HbcAb血清陽性表達情況,結果顯示,兩組患者的HBsAg、HBeAg、HbeAb、HbcAb血清陽性表達情況無差異,提示此兩類患者均存在明確的慢性乙型肝炎病毒感染所致的免疫反應,肝細胞存在炎性損傷、肝功能損傷,免疫因子免疫蛋白釋放減少,機體免疫功能下降,為患者感染結核或結核復發提供了可能。在本研究中還對比了兩組患者的肝功能指標的情況,結果顯示ALT及TB的值合并肺結核的慢性乙型肝炎患者較單純慢性乙型肝炎患者高,A/G值則反之,提示合并肺結核的慢性乙肝患者肝功能損傷情況重于單純慢性乙肝患者。針對上述特點,對于合并肺結核的慢性乙型肝炎患者在臨床治療時,除了要采用抗炎保肝、必需磷脂類等藥物控制乙型肝炎的進展,還要采用低肝毒性的抗結核藥物,比如左氟沙星、甘草酸單胺等治療肺結核[5,6],對于傳統的肝毒性抗結核藥物異煙肼、利福平、吡嗪酰胺等予以替代或避用,避免抗結核化療藥物對肝功能的進一步損害。

綜上所述,對于慢性乙型肝炎合并肺結核的患者在臨床治療中要注意保護肝功能,在選擇藥物時要注意低肝毒性,可采用中成藥或中藥配伍保肝,在治療過程中定時復查肝功能指標,及時調整藥物使用,使臨床治療可以有效改善患者的生命質量。

[1] 韓惠明.抗結核藥對乙型肝炎合并肺結核患者肝功能損害的臨床觀察.中國當代醫學,2010,17(5):50-51.

[2] 中華醫學會傳染病與寄生蟲病學會肝病學分會.病毒性肝炎防治方案.中華傳染病雜志,2001,19(1):56.

[3] 中華醫學會.臨床診療指南·結核病分冊.北京:人民衛生出版社,2005:1.

[4] 于曉燕,龔君佐.左氧氟沙星治療慢性乙型肝炎合并肺結核患者療效觀察.西部醫學,2011,23(11):2166-2167.

[5] 曾秀忠,麥群娣,曹麗紅,洪婉媚.肺結核合并慢性乙型肝炎使用抗病毒藥物療效觀察.當代醫學,2012,18(20):72-73.

[6] 翁麗珍,李學玲,方素芳,等.復方甘草酸單胺應用于慢性乙型肝炎患者抗結核治療中的臨床觀察.臨床肺科雜志,2008,13(12):1602-1604.

453003 新鄉醫學院第三附屬醫院感染科