V類松動圈巷道協同錨固技術的應用

黃學志 郭遠博 吳 松

(河南煤業化工集團永煤公司順和煤礦)

1 工程概況

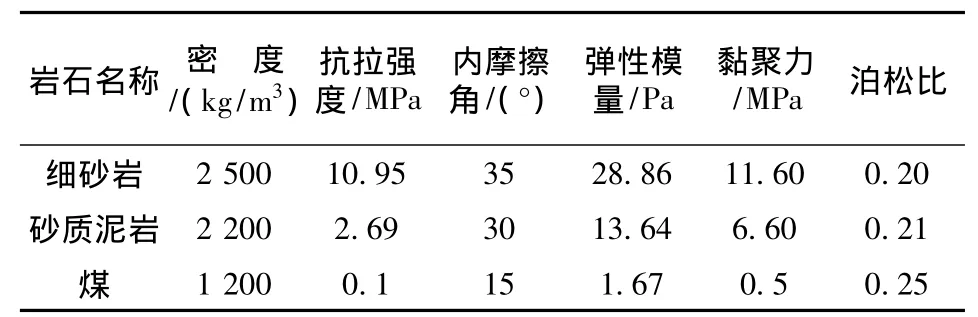

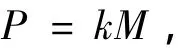

順和煤礦-702 m水平西翼軌道運輸大巷布置在二疊系下統下石盒子組三煤段和山西組二煤段上部細碎屑巖中,平均抗壓強度27 MPa,屬二類頂底板。根據巷道勘探結果和實際揭露的地質資料分析,在其通尺150~350 m段,穿越地層為三煤組含煤地層,巖性以厚層砂質泥巖、泥巖為主,中間賦存三4、三2等5~7層薄煤層或炭質泥巖。圍巖破碎且變化相對平緩,地應力較大,工程地質條件差,支護難度較大。通尺150~350 m段煤巖力學參數如表1,綜合地質柱狀圖及剖面圖見圖1。

表1 煤巖力學參數

圖1 150~350 m綜合地質示意

2 圍巖松動圈的測定[1]

結合目前地質條件,首先需要判斷巷道圍巖的破碎度,即“松動圈”。通過RAMAC地質雷達對順和煤礦巷道圍巖松動破裂范圍探測,雷達探測測線沿巷道軸向布置,測線位置分別位于巷道左幫、右幫、底板和頂板處,測得西翼軌道運輸大巷橫斷面圍巖松散范圍為2~2.2 m,局部接近2.5 m。按照巷道圍巖松動圈分類,該巷道處于大松動圈中的V類松動圈中,巷道表現出軟巖特征,圍巖在經過一段變形之后會進入穩定期。一般的剛性或普通錨網噴支護難以適應,須采用新型錨噴網或U型鋼可縮支架才能滿足要求[2]。

3 協同錨固方案的確定[3]

針對西翼軌道運輸大巷穿越三煤組段大松動圈、地質條件差的情況,根據地質柱狀圖及剖面圖并結合東翼大巷同地層支護參數,確定該段巷道新支護方案——協同支護。基于錨桿錨索及附屬支護系統,合理發揮其群錨工作性能,實現主動協同支護(圖2)。

圖2 巷道斷面協同支護示意

通尺150~350 m段巷道揭露的煤線較薄,采用“錨-網-索-噴-注”協同支護形式,錨桿采用22 mm×2 800 mm高強樹脂錨桿,每根錨桿配1卷MSK2550(里側)和1卷MSZ2550(外側)樹脂錨固劑,預緊力矩為200 N·m,錨桿間排距800 mm×800 mm,矩形布置。鋼筋梯采用12 mm圓鋼焊接而成,由2種規格組成,A種鋼筋梯每架長3 280 mm,B種鋼筋梯每架長2 480 mm,孔距均為800 mm。巷道的8根頂錨通過1架A種鋼筋梯和1架B種鋼筋梯連接一起,兩幫的幫錨則通過2架B種鋼筋梯與頂錨連成一體。

錨索采用18.9 mm×7 500 mm的鋼絞線,使用2卷MSK2550和2卷MSZ2550樹脂錨固劑。錨索每1.6 m布置1排,每排布置3根,均勻分布在正頂和兩肩窩,間距1 800 mm,錨索用鋼筋梯進行縱向間斷連接,錨索用鋼筋梯每架長1 680 mm,孔距1 600 mm,采用14 mm圓鋼焊接而成。巷道兩幫布置2根18.9 mm×5 500 mm底角錨索,安裝在底板上400 mm,角度向下斜與水平線成30°夾角。底板布置3個7 5mm注漿孔注漿并埋注長7 500 mm錨索各1根,待注漿結束后,對錨索進行加壓,起到預防底鼓的效果。

4 支護方案的可靠性分析[4]

此協同錨固技術是在總結前人研究成果的基礎上,基于錨桿支護的組合拱理論及錨索的懸吊理論兩者的協同作用,利用錨桿和錨索的不同張力作用對松動圈內破裂巖體進行加固以約束其碎脹變形,充分發揮錨護構件和錨護結構的最佳性能,使錨護系統功能在宏觀整體上大于各子系統之簡單總和,即產生“1+1>2”的協同錨固系統增強效應,從而有效改變巷道圍巖錨護結構的應力狀態,減少應力集中和較大變形[5]。

(1)錨桿預緊力分析。錨桿預緊力與螺母預緊力矩之間的關系可表示為

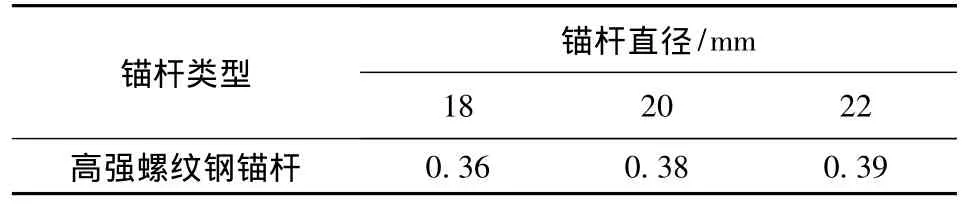

式中,P為錨桿預緊力,M為螺母預緊力矩,k為影響系數。k值參考表2。

表2 系數k經驗參考值

根據以上經驗公式,采用22 mm×2 800 mm高強樹脂錨桿,檢測扭矩設定為200 N·m(即用扭矩扳手檢測時,扭矩達到200 N·m前螺母擰不動),則錨桿預緊力為P=0.39×200=78 kN,完全滿足設計的60 kN。

經過理論公式的驗證及松動圈理論,選用22 mm×2 800 mm高強樹脂錨桿是完全可行的。同時為了增加錨桿軸力對巷道表面巖體的作用面積,使用鋼筋梯進行支護,減少對孔口巖體的破壞。

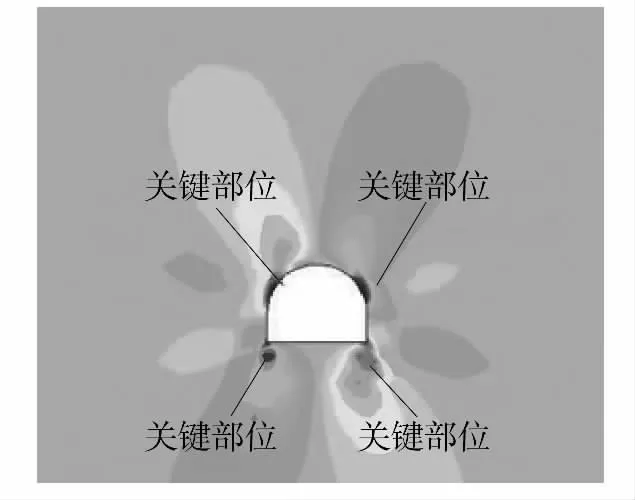

(2)錨索打設部位。通過數值模擬分析協同支護下圍巖受力情況可知,在巷道的兩肩窩及兩幫底角處是應力集中區,需要加強支護,見圖3所示。此時,在關鍵部位打設錨索進行主動支護,錨固巖層層位距巷道較遠,受到圍巖擾動比較小,穩定性好。能有效地降低應力集中區受力,使錨桿組合拱系統處于穩定狀態。錨索采用18.9 mm×7 500 mm鋼絞線,現場張拉儀張拉至40 MPa,根據計算得錨索預緊力為120 kN,滿足設計的預緊力100 kN。

圖3 錨索-深部圍巖相互作用的數值模擬

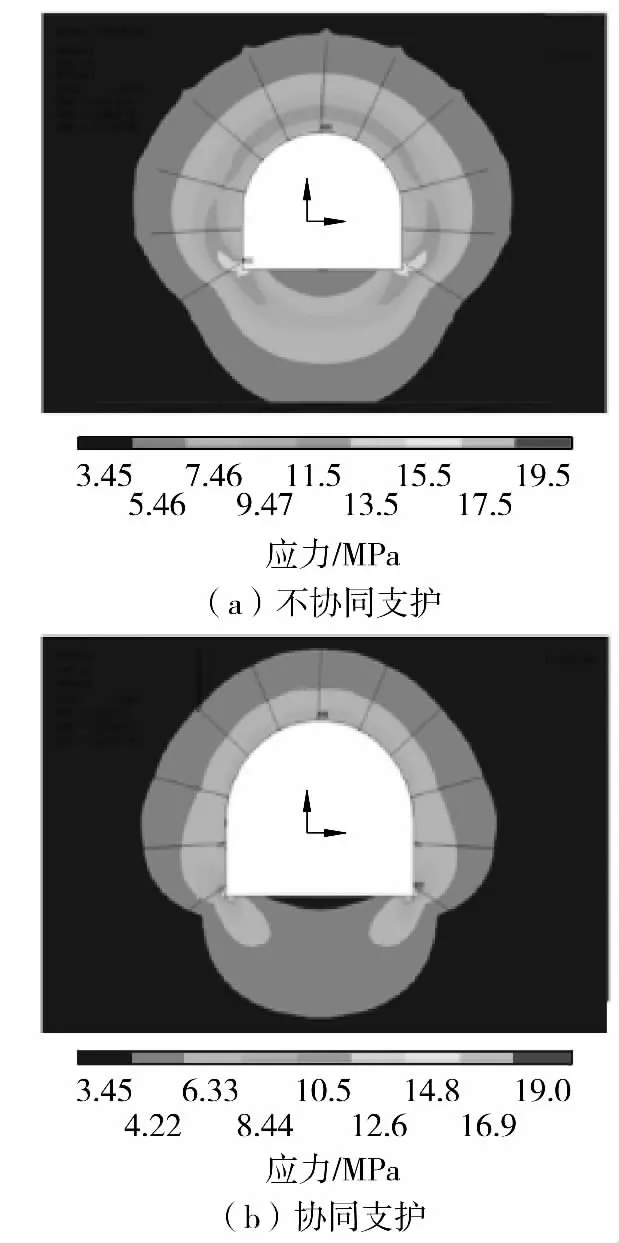

(3)錨桿、錨索協同錨固應力分析。由圖4的Miss應力分布情況看出,在錨桿、錨索不協同錨固下巷道圍巖出現應力集中,且底板應力較大,易導致巷道底鼓。在實施協同支護后的應力集中區明顯減小,底板的應力集中趨于消失,避免了巷道底鼓,同時應力集中分布較為均勻。

圖4 Miss應力分析

5 實驗巷道工程監測[5]

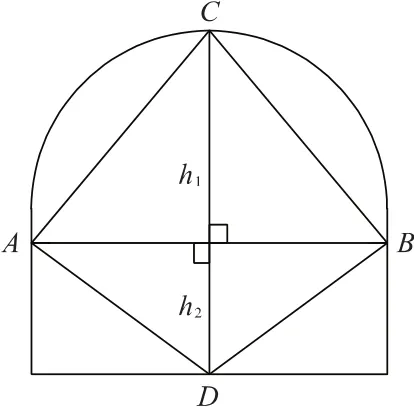

西翼軌道大巷試驗段每30 m布置1組測點進行測量水平收斂、拱頂下沉及底鼓量,各個測點選在有代表性的圍巖中,測點布置如圖5。測量工具采用SLJ-02收斂計,讀數精度高,測量誤差小。測量頻率是:1~15 d為1次/d,16 d~1個月為0.5次/d,1~3個月為1次/周,超過3個月為1次/月。實際量測頻率根據施工的具體情況,由量測值的變化率和變化量作相應調整。

每組測點布置4個點,每次測量出AB、AC、BC、AD、BD的角度,通過三角形面積公式可以計算出拱頂h1和h2,從而計算出下沉量和底鼓量。

圖5 測點布置

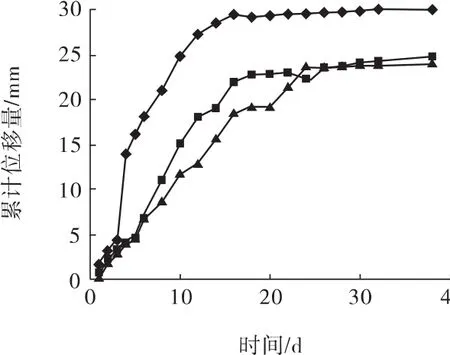

通過一段時間的監測,巷道兩幫及頂底板收斂變形量如圖6所示。

圖6 巷道位移變化趨勢

從圖6可以看出,經過近1個月的壓實穩定,巷道已經趨于穩定狀態。巷道兩幫最大移近量在50 mm范圍內,頂底板最大移近量在60 mm范圍內,符合設計要求,同時也滿足生產的需要。通過巷道圍巖應力及變形規律分析,協同錨固技術降低了原巖體內掘進巷道引起的圍巖應力,避免了出現應力集中,圍巖仍然處于彈性狀態。因此所采用的支護形式及參數是符合巷道要求的。

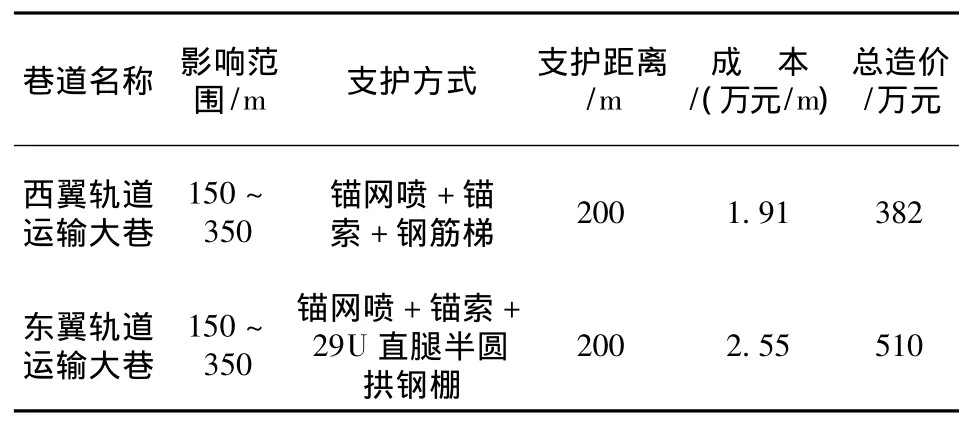

6 經濟效益分析[6]

通過同地層段東西翼大巷經濟分析,西翼軌道運輸大巷采用錨網噴鋼筋梯新型協同支護形式,與同樣地質條件下采用架棚支護相比,縮短了工期,節省了費用。見表3。

7 結論

(1)巷道圍巖松動圈的確定是巷道支護形式確定的一個重要依據。按照圍巖應力及松動圈理論設計支護方案,確保支護系統具有足夠的安全系數。

表3 經濟效益分析

(2)“錨-網-索-噴-注”協同支護,避免了巷道圍巖應力集中,降低了圍巖應力,增加了圍巖強度,改善了圍巖受力條件和賦存環境,有效地控制了圍巖的變形、破壞,優化了圍巖受力條件和賦存環境。

(3)由于該礦水平應力偏大,兩幫和底角是巷道圍巖的主要承力部位,是破碎區、塑性區最發育的部位,對上述關鍵部位采用底角錨索加底板注漿,提高了破碎區、塑性區的巖石強度,有效控制了巷道底鼓量。

[1] 劉紅崗,賀永年,韓立軍,等.大松動圈圍巖錨注與預應力錨索聯合支護技術的機理與實踐[J].中國礦業,2007(16):62-65.

[2] 范鐵錘,王景余,段現軍,等.大圍巖松動圈巷道支護研究[J].礦山壓力與頂板管理,2000(2):14-15.

[3] 初明祥,梁廣鋒.巖石巷道錨桿支護系統可靠性研究[J].煤炭工程,2012(2):60-62.

[4] 李 元,劉 剛,龍景奎.深部巷道預應力協同支護數值分析[J].采礦與安全工程學報,2011(6):204-209.

[5] 李偉利,王 磊,常聚才.基于Hoek-Brown準則的圍巖松動圈計算及現場測試[J].煤炭工程,2011(2):97-99.

[6] 末宏偉,鹿守敏,周榮章.大松動圈軟巖巷道支護[J].建井技術,1994(4):19-22.