復線隧道爆破優化設計與實踐

柳 明 張昌鎖

(太原理工大學礦業工程學院)

復線隧道爆破優化設計與實踐

柳 明 張昌鎖

(太原理工大學礦業工程學院)

以新風平嶺2號隧道復線隧道進口開挖為研究對象,通過在隧道施工爆破過程中對鄰近隧道進行現場的振動監測,應用薩道夫斯基經驗公式對現場監測數據進行回歸分析,控制不同目標、不同間距情況下最大起爆藥量,炮眼布置方案等。既有隧道和新開發隧道間采用超前錨桿加固,增強穩定性。通過對振速波形圖的分析,找到延時爆破最大振速的段位,降低該段位最大裝藥量以便降低最大振速,保證鄰近隧道振動速度控制在安全范圍內,指導后續施工。

復線隧道 上下分階爆破 爆破震動 薩道夫斯基經驗公式 注漿錨桿加固

如何高效而安全的掘進復線隧道成為現代隧道施工中的重點,難點,本研究根據對地質實際條件的考察,結合薩道夫斯基經驗公式提出爆破方案,采用爆破震動信號監測技術進行監測,嚴格控制最大裝藥量,保證了工程的安全進行。

1 工程概況

新風平嶺2號隧道起訖里程為DIK48+689~DIK49+565(對應既有隧道里程為K48+692.85~K49+564.2),為全長876 m的單線隧道,地面標高990~1 100 m,相對高差約110 m,最大深埋約87 m,隧道DIK49+487.76~DIK49+565位于曲線上,曲線半徑R=1 800 m,其余段落位于直線上,隧道內線路為單面上坡,坡率為3.0‰。隧道進口端為沖溝,右臨汾河灘,坡面陡直,植被較差,交通不便;隧道出口端為古交一電廠,隧頂有運煤道路,地質較差,交通不便。新風平嶺2號隧道進口見圖1。

圖1 新風平嶺2號隧道進口

該隧道位于山西省古交縣境內,該段為中低山黃土丘陵地貌,主要形態有黃土梁、山峰相連,沖溝發育,多呈“V”字形,地表多為種植土,出露巨厚的第四系上更新統風積、沖積形成的砂質黃土,二疊系上統石千峰組砂巖夾頁巖,呈灰黃色-灰色-紫紅色、強風化-弱風化-微風化,砂巖為細粒結構,頁巖為鈣質膠結,致密狀,沿層理面分裂成薄片,節理發育,工程地質條件較好。隧道區位于古交掀斜地塊,屬于五臺山塊隆的南部,其中部被晉中新裂陷的北部斷陷疊加二分割成兩部分,地塊內地層展布為南新北老,總體向南、南東緩傾,產狀平緩,傾角一般小于 10°。

隧道為淺埋偏壓臨近既有線小凈距隧道,與既有隧道基本平行,左側距既有太嵐線間距為14 m,隧道間巖柱體僅8 m。

既有風平嶺2號隧道全長871.35 m,為單線隧道,斷面凈寬5.5 m,隧道襯砌為整體式襯砌結構,除多處存在滲水、裂縫等常見缺陷外,隧道整體結構相對較好。

2 既有隧道爆破振速監測

爆破施工前在既有隧道內設置觀測點,記錄質點振動速度,控制在5 cm/s之內,振速監測由太原理工大學爆破科研所實施。

(1)監測儀器的選擇。結合監測要求及現場實際,本次測試儀器選用UBOX-5016爆破振動智能檢測儀及配套的垂直、水平速度傳感器。本測試系統擁有量程大、通頻帶廣、自帶電池供電不需額外電源等特點,與傳統系統相比省去了現場測量的麻煩工作,克服了現場測量依賴交流電的缺點,使得現場的測試工作變得方便、可靠;另借助計算機的強大數據處理能力,能及時高效地處理數據,大大提高了工作效率。

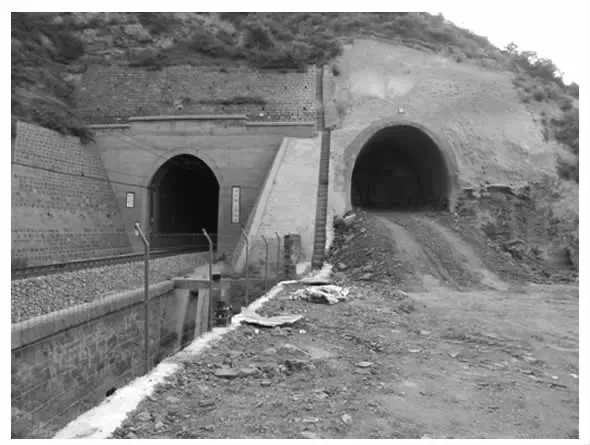

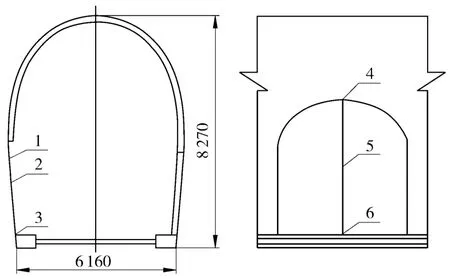

(2)測點布置方案的優化設計。為了確保新建隧道施工不影響既有線結構安全及測試數據的精確性,需要在隧道內合理布設測點,測點應盡量靠近爆心。由于新建隧道所處既有線承擔著重要的運輸任務和客運量,這使得采用常用儀器來科學合理反映爆破振動強度變得更加困難,且測點的布置要將來自各方面的干擾降到最低。綜合各方面因素,為了精確地評估爆破作業對既有隧道的影響,在既有隧道中,每間隔60 m布置1組測點,并在與新建隧道掌子面同一斷面上加設1組測點。每次監測新隧道開挖掌子面前后布置的兩處測點及與新建隧道掌子面同一斷面上的測點,在既有隧道襯砌迎爆側邊墻或避車洞的墻中與墻下分別布置切向、徑向和垂直方向3個傳感器,將數據傳感與洞外的計算機連接進行實時分析。此次全程監控所采用的測點布置方式如圖2、圖3所示。當監測點位置確定后,采用角鋼托架通過螺母將傳感器固定在隧道中平整面的監測點處。安裝垂直速度傳感器時盡量使其與水平面垂直,安裝徑向水平傳感器時盡量使其保持水平且朝著爆心方向,安裝切向水平速度傳感器時盡量使其與徑向相垂直且與水平面平行。

圖2 避車洞內測點布置

圖3 振速監測點布置

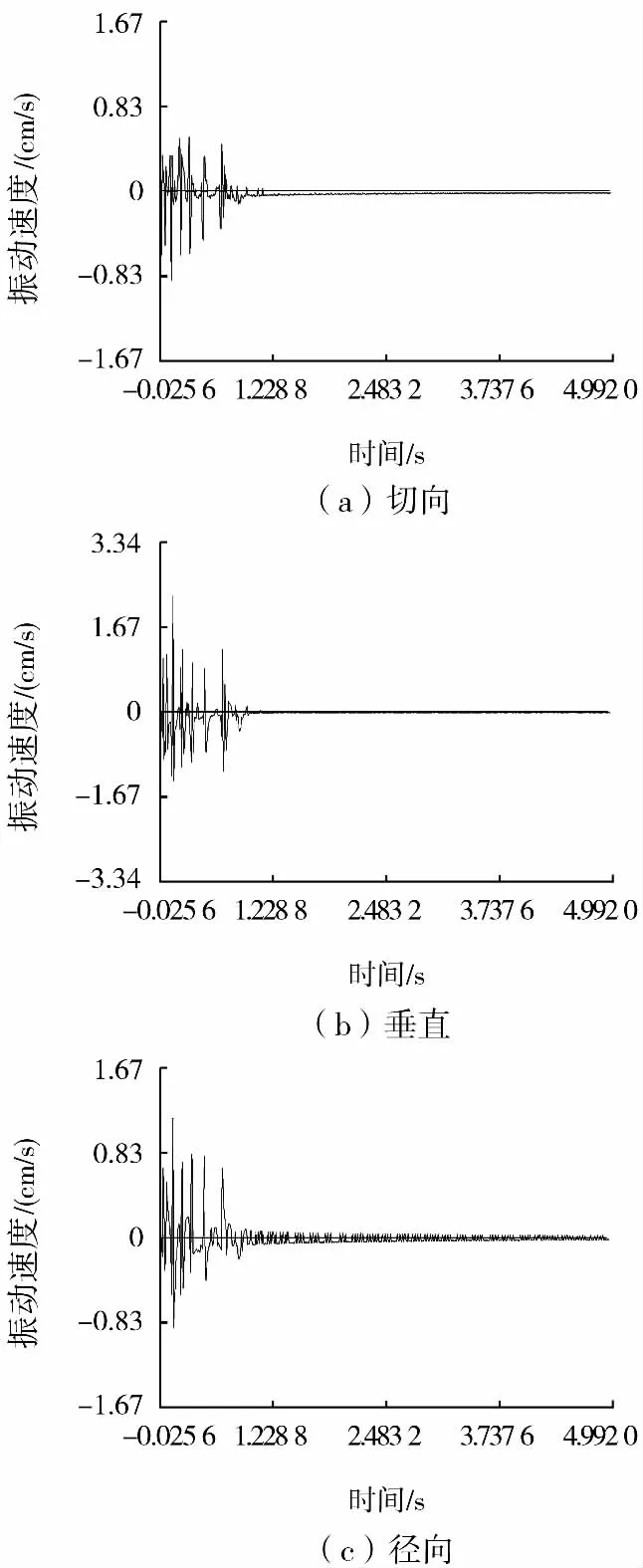

(3)振速監測。隧道爆破施工過程中需要安排專人負責每次爆破振速的監測,分析監測結果,以動態調整爆破參數及爆破進尺,起到指導施工的作用。為了保證既有隧道運營安全,每次爆破嚴格監測既有隧道爆破振速,通過洞外計算機對每組測點振速分別進行監測并記錄分析。測點實測振速隨測點距爆源距離的增大而衰減。為精確測得既有隧道爆破振速,須在既有隧道右側邊墻上與新建隧道掌子面同一斷面處增設1組測點,該組測點處布置的傳感器需隨新建隧道掌子面的掘進不斷進行移動。移動傳感器需要操作人員多次進出既有隧道,因操作人員進出既有隧道的人身安全及人員多次進出既有隧道對列車運營造成的安全影響,該組測點只需在不同圍巖級別下監測30 m范圍即可取消監測,用避車洞處測點的安全振速范圍來替代該組測點的監測功能。即:每次爆破時該組測點的振速(控制在5 cm/s以內)值對應避車洞處測點均有一振速值,避車洞處每個振速值組成1組對應不同振源距離的振速范圍,當取消掌子面斷面處的測點監測后,嚴格將避車洞處測點振速控制在該范圍內即可達到安全要求,當不同掌子面距測點距離與該范圍對應距離有出入時,取距離較小值對應的振速值,以確保安全。圖4為新風平嶺2號隧道爆破過程中測量的既有隧道避車洞最近測點3個方向的振速。

圖4 爆破振動速度波形

由爆破振動信號的監測結果,得出2號通道垂直方向的最大爆破振動速度V=2.336 cm/s,根據《爆破安全規程》,其速度峰值小于5 cm,說明復線隧道開挖方案不影響既有隧道的安全。從波形圖中幾個振動幅值的比較,還可以看出延時爆破第6段位的爆破振動速度為各段位的峰值,綜合圖4通過控制其掏槽眼的裝藥藥量還可進一步控制爆速峰值,降低最大的爆速。爆破振速計算薩道夫斯基經驗公式:爆破時地震波對鐵路既有線的影響主要取決于震源的大小、距離及介質的條件,而震源的大小則與一次起爆的藥量有關。

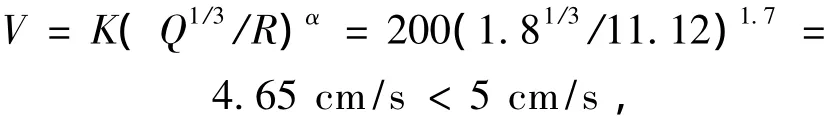

根據薩道夫斯基經驗公式,計算爆破振動速度為

式中,V為爆破振動速度;R為爆破地震波危險半徑,新建隧道與既有隧道間巖柱體厚為8 m,爆源距新建隧道左邊墻為3.12 m,故R=11.12 m;K為與地震波傳播地段的介質性質及距離有關的系數,參照《爆破安全規程》規定并結合隧道圍巖巖性條件,圍巖取K=200;α為衰減指數,參照《爆破安全規程》規定并結合隧道圍巖巖性條件,Ⅲ級圍巖取α=1.7,Ⅳ級圍巖α=1.8;Q為最大單響裝藥量,根據爆破參數,設計Q=1.8 kg。

計算結果滿足對既有鐵路隧道爆破振動的保護限值5.0 cm/s,符合安全要求,不會對既有隧道造成危害。將實際振速與裝藥量代回薩道夫斯基經驗公式,求得K=163.4,α=2.1,滿足經驗公式的條件,將垂向最大爆速及其代入便求得裝藥量的極限值,施工過程中參考實際情況計算藥量的大小,進一步驗證施工方案的優化特性。

3 總體施工方案優化設計

新建隧道左側與既有隧道間巖柱體僅8 m,新建隧道施工會導致圍巖應力重分布,在新建隧道開挖前根據不同圍巖級別對新舊隧道間巖柱體進行加固,并加強新建隧道初期支護的剛度和強度,可確保既有隧道的運營安全及新建隧道的施工安全。圍巖地段采用控制爆破上下臺階法開挖。爆破參數設計完成后,首先進行試爆,確認安全后方可進行正式爆破施工。爆破施工須滿足《爆破安全規程》規定,且爆破振速控制在5 cm/s以內。

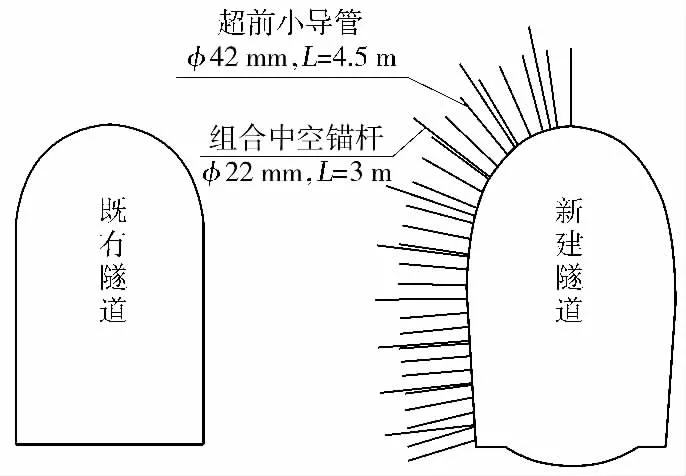

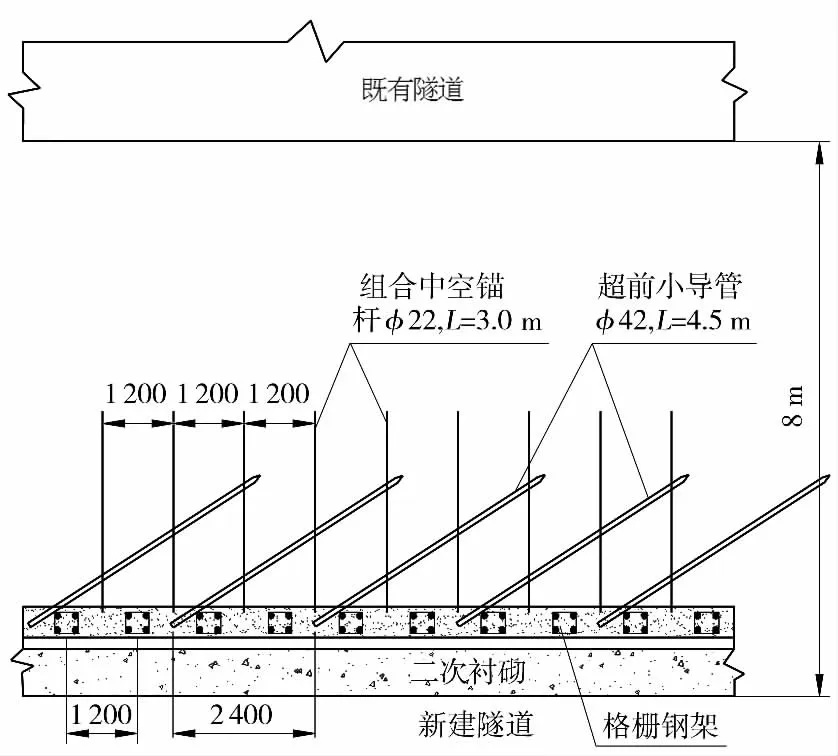

新舊隧道間巖柱體根據新建隧道圍巖情況進行超前預加固,圍巖地段采用長4.5 m,φ42 mm小導管注漿進行超前預加固,并采用長3.0 m,φ22 mm組合中空錨桿對巖柱體進行二次注漿加固(圖5、圖6),同時加強了初期支護強度;圍巖過渡段(20 m范圍),采取長4.5 m,φ42 mm小導管注漿進行超前預加固;其余段落可不采用小導管加固,施工過程中若巖體破碎、節理發育,視具體情況適當加固中間巖柱體。

3.1 既有線安全防護措施

圖5 兩隧道間巖柱體加固

圖6 小導管及組合中空錨桿布置

為確保既有線運營安全,防止爆破飛石的出現,洞口部位爆破時采取松動弱爆破,并采用密目(方格小于2 cm)SNS防護網覆蓋防護,具體為裝藥、連線完畢后,將SNS防護網整體式覆蓋在爆破巖體表面上,覆蓋面外邊緣大于爆破體1 m以上,在爆破體外緣1 m以上的牢固巖石上打設長3 m,φ22 mm錨桿,每米設置1根,外露10 cm,端部制作成鋼筋環,與密目網受力鋼絲繩串聯成整體,并采用沙土編織袋對既有線一側防護網邊緣進行壓實,防止飛石從側面飛出。

3.2 施工工藝及方法

圍巖過渡段(20 m范圍)新建隧道靠近既有隧道側半輪廓設置長4.5 m,φ42 mm的超前注漿小導管,相鄰兩環交錯布置,外插角為30°,縱向兩排的搭接長度為1.5 m,環向間距×縱向間距=0.4 m×2.4 m,小導管注漿采用1∶1水泥漿液和水玻璃雙漿液,水玻璃摻量為5%,注漿壓力采用0.3~0.5 MPa,注漿量按巖體孔隙率5%考慮。

3.3 隧道開挖施工優化

(1)開挖方法、爆破進尺及斷面確定。圍巖地段采用控制爆破上下臺階法開挖,上下臺階步距控制在5~8 m,圍巖設計上臺階高4.79 m,下臺階高4.88 m。根據《GB 6722—2011 爆破安全規程》,規定交通隧道爆破振動安全允許標準為10~15 cm/s,為保證既有隧道運營安全,爆破振速嚴格控制在5 cm/s范圍內,并根據量測及監測數據及時調整爆破參數及爆破進尺,將爆破振動降低到最小。開挖采用多功能作業臺架配合氣腿式風鉆(孔徑42 mm)鉆孔,炸藥采用低猛度、低爆速炸藥,塑料導爆管微差毫秒雷管起爆,采用斜眼楔形掏槽,周邊眼采用不耦合空氣柱裝藥結構。堅持以“弱爆破、短進尺”保證施工安全,圍巖設計爆破進尺為0.8 m。根據監測數據,可適當調整爆破參數及爆破進尺,但爆破振速限值不得超過規范下限。

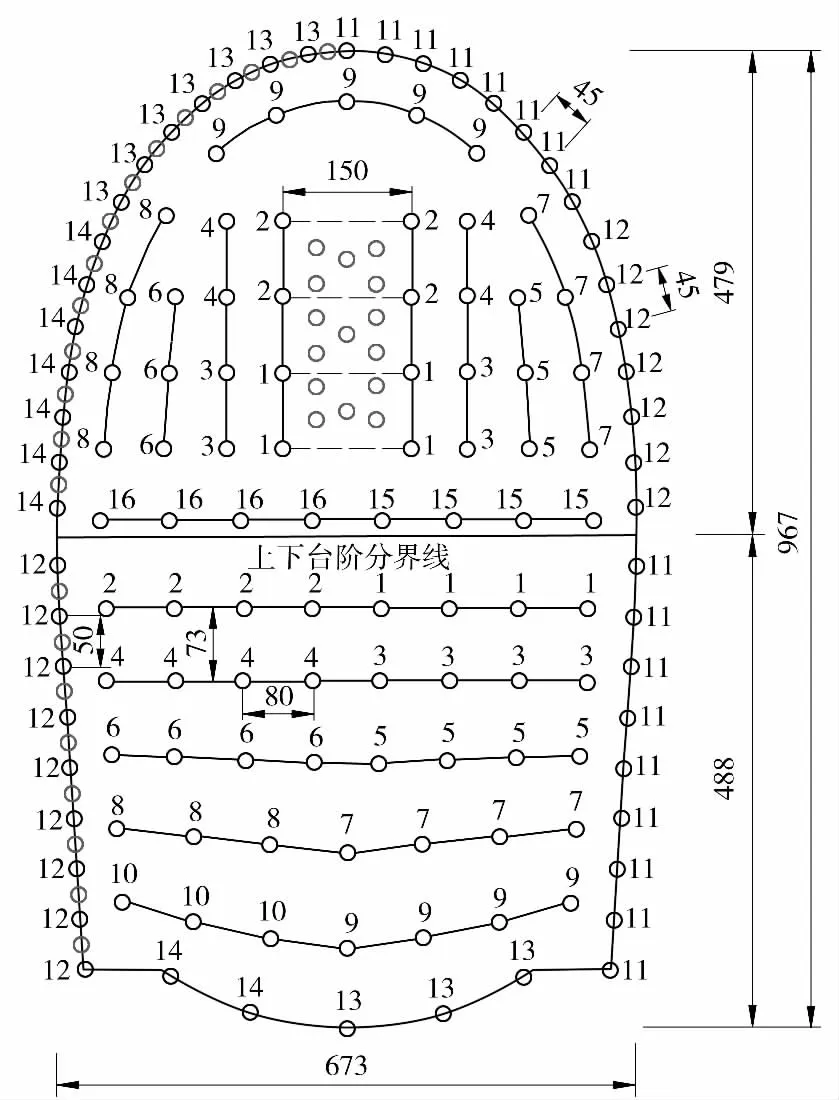

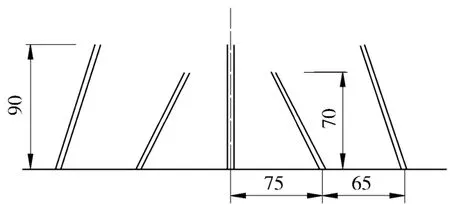

(2)爆破參數的優化設計。圍巖分上下2階分階爆破,其周邊眼為例分析如下:①孔徑,選用風鉆鉆眼,孔徑為42 mm;②孔深 ,L=1.2 m;③抵抗線W,考慮既有隧道安全,根據圍巖巖性,取值為45 cm;④間距a:考慮既有隧道安全,根據a=(0.8~1.2)W并根據圍巖巖性,取值為40 cm;⑤堵塞長度,L2≥20 cm;⑥裝藥集中度 q,取0.10~0.20 kg/m。炮眼布置圖及詳細參數如圖7、圖8所示。

圖7 圍巖上下臺階法控制爆破炮眼布置

圖8 掏槽眼剖面

4 結語

(1)考慮對既有隧道振動的影響,控制炮眼數量及合理布置,采用上下分階爆破方法。

(2)由爆破振動圖譜分析得出延時爆破中最大振速段位,控制該段位的裝藥量減少開挖隧道爆破振動對既有隧道的影響,將爆速穩定地控制在5 cm/s之內。

(3)圍巖過度段采用小導管超前注漿支護與組合中空錨桿支護,增加圍巖的堅固程度,不易被振動干擾。

(4)通過爆破振動速度監測,對薩道夫斯基經驗公式進行回歸分析,說明了該公式的適用性并指導了后續施工的安全進行。

[1] 中國工程爆破協會.GB 6722—2011 爆破安全規程[S].北京:中國工程爆破協會,2011.

[2] 朱正國,孫明路,朱永全,等.超小凈距隧道爆破振動現場監測及動力響應分析研究[J].巖土力學,2012,33(12):3747-3752.

[3] 李星平.淺埋小凈距大斷面擴挖隧道爆破方案設計與爆破振動監測[J].公路交通技術,2012(1):86-90.

[4] 蔡明亮,田 浩.杭長高速公路隧道施工爆破振動的檢測[J].科技,2011(12)59-61.

[5] 郭漢超.槐樹坪隧道爆破振動監測與控制技術[J].隧道建設,2006(5):47-49.

[6] 張學民,陽軍生,劉寶堔.近間距隧道爆破地震效應的實驗研究[J].遼寧工程技術大學學報,2005(12):11-13.

[7] 鄭晉溪.薩道夫斯基公式在隧道中夾巖爆破振速分析中的適用性研究[J].福建建設科技,2011(5):68-70.

[8] 陳 陽.薩道夫斯基公式在城市地鐵爆破施工中的運用[J].黑龍江交通科技,2011(10):332-333.

Design and Practice of Optimizing Blasting of Double-track Railway Tunnel

Liu Ming Zhang Changsuo

(College of Mining Technology,Taiyuan University of Technology)

Taking the entrance excavation of Xinfengpingling No.2 double-track railway tunnel as a research goal,and through the on-site monitoring on adjacent tunnel vibration blasting process in tunnel construction,Sadaovski formula is applied to making the regression analysis of the field monitoring data,and controlling maximum detonation quantity under different objective and different spacing,and hole arrangement etc..The forepoling bolts are adopted between the existing tunnel and newly-developed tunnel to enhance the stability.Through the analysis on the waveform of the vibration velocity,the maximum velocity section of delay blasting is found out.Reducing the maximum charge quantity can lower the maximum vibration velocity and control the vibration velocity of adjacent tunnel within a safe range,thus guiding the follow-on construction.

Double-track tunnel,Sublevel blasting,Blasting vibration,Sadaovski formula,Grouting and anchoring reinforcement

柳 明(1987—),男,碩士研究生,030024山西省太原市迎澤西大街79號。

2013-07-28)