篆刻藝術鑄造“巴山石匠”

□周承紅 周溫香

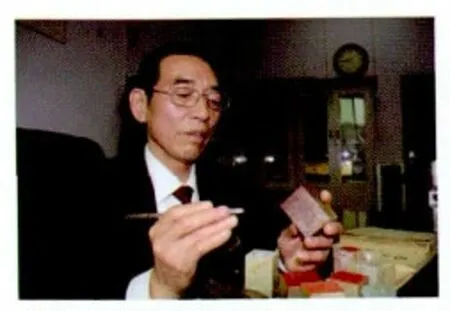

在達竹礦區提起老潘,可謂是家喻戶曉,無人不知。在大家的眼里,他也許只是一個在新聞戰線上奮斗了四十年的老兵,但是在懂得篆刻藝術、喜歡印章作品的人們心里,他卻是一位癡迷的篆刻愛好者,是一位受人尊敬的“巴山石匠”。這就是達竹公司斌郎煤礦紀委副書記、宣傳干部潘廣平。

老潘1973年參加工作,在重慶南桐礦務局魚田堡煤礦當過瓦斯抽采工、財務核算員,擔任過《南桐礦工報》編輯,1989年調到斌郎煤礦從事新聞宣傳工作,現在又當上了礦紀委副書記。說起老潘的篆刻藝術生涯,還真有許多軼聞趣事。

1983年5月的一天,重慶市文化宮舉辦的大型書畫攝影展覽在南桐礦區巡回展出,數以千計的職工家屬把展區擠得水泄不通,成百上千的藝術作品讓觀眾應接不暇,最讓老潘欣賞的是一幅幅的篆刻作品,甲骨文、金文、石鼓文等篆刻作品,種類繁多,有的還刻有形態各異的12生肖。更讓他喜出望外的是,近一半的篆刻作品與礦區職工的生產、生活密切相關。老潘駐足觀賞了半天,還因此耽誤了回家吃飯,被老婆奚落了一番。老婆嘲笑老潘不是搞藝術的料,老潘更是不服氣,下決心要學好篆刻藝術。此后,老潘悄悄地到書店購買了《書法指南》《篆刻入門》《篆字匯》《適用六體書字典》等書籍,擠時間學習,積累了大量的篆刻理論知識,并漸漸萌生了動手的沖動。

于是,老潘開始著手準備工具和材料。看過同事的印床后,他自己花了兩天時間加工制作了一個,又找朋友做了幾把刻刀,但是石料去哪里找呢?他在礦區附近的城鎮尋找了半個月,也沒有買到篆刻石料。他想向同事打聽,又怕同事嘲笑自己,只能找時機與同事通過閑聊的方式套出買石料的途徑。“你這石頭看上去很不錯,一定很值錢,我們附近很難買到吧?”“那是當然,我找了許多地方都買不到,只有成都文物館商店才有賣的。”過了幾天,老潘真的去了成都,花了兩個月的工資,買回了幾十方石料。

剛開始操刀刻制作品時,老潘總感覺雙手僵硬,刻出的線條彎彎曲曲,自己都看不上眼。無奈之下,老潘只好硬著頭皮向同事請教。同事令狐克強也是篆刻愛好者,不但沒有笑話老潘,還耐心地給“老潘”講了許多篆刻技巧。這讓老潘深受啟發,一有空就在臺燈下認真學習篆刻,經常練習到晚上12點。有一次,他一不小心把鋒利的刻刀戳向了自己的左手食指,鮮血不停地冒出來,過了半個多月才痊愈。

功夫不負有心人。1986年11月5日,老潘的第一組篆刻作品《只生一個好》《穩定生育政策,控制人口增長》《優生優育優教》被重慶人口報發表。處女作見報,讓老潘的心里美滋滋的,更堅定了他提高篆刻技藝的信心和決心。此后,他完成的反映巴山地區發展變化的一組八枚篆刻作品《巴山人》,不但在達州市1992年書畫攝影比賽中獲得優勝獎,還參加了達州市和達竹礦區書畫攝影藝術作品展覽,受到了廣大觀眾的喜愛。

近30年來,老潘已有近千枚篆刻作品相繼在各種報刊上發表,激勵了達竹礦區廣大藝術愛好者不斷朝著藝術高峰奮勇登攀。